- Page 2

-

Lien permanent Catégories : actualité, divers, entretiens et videos, géopolitique, lobby 0 commentaire

-

Le paradis (multiculturel) à l’ombre des épées?

Le quotidien gratuit 20 minutes consacre un article aux cas de radicalisations de policiers qui « ont été recensés entre 2012 et 2015 dans les rangs de la police de proximité de l’agglomération parisienne », « selon une note de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), datée du 9 décembre 2015, révélée mercredi par le livre Où sont passés nos espions ? (Albin Michel) » . « Parmi les cas cités, on trouve A., devenu gardien de la paix en 2012 (…). Ses collègues racontent son obsession d’écouter des chants religieux en patrouille et racontent qu’il a profité d’un arrêt pour aller acheter des burqas pour sa femme »… Burqa que le gouvernement marocain entend interdire, même si elle est très peu portée dans la royaume chérifien, les femmes des familles salafistes marocaines portant surtout le voile intégral (niqab). En France, « Pour l’ensemble des ministères régaliens – Défense, Intérieur et Justice – nous dénombrons une centaine de cas de radicalisation, a expliqué une source chargée du suivi de ces questions aux journalistes Christophe Dubois et Eric Pelletier.»

Le quotidien gratuit 20 minutes consacre un article aux cas de radicalisations de policiers qui « ont été recensés entre 2012 et 2015 dans les rangs de la police de proximité de l’agglomération parisienne », « selon une note de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), datée du 9 décembre 2015, révélée mercredi par le livre Où sont passés nos espions ? (Albin Michel) » . « Parmi les cas cités, on trouve A., devenu gardien de la paix en 2012 (…). Ses collègues racontent son obsession d’écouter des chants religieux en patrouille et racontent qu’il a profité d’un arrêt pour aller acheter des burqas pour sa femme »… Burqa que le gouvernement marocain entend interdire, même si elle est très peu portée dans la royaume chérifien, les femmes des familles salafistes marocaines portant surtout le voile intégral (niqab). En France, « Pour l’ensemble des ministères régaliens – Défense, Intérieur et Justice – nous dénombrons une centaine de cas de radicalisation, a expliqué une source chargée du suivi de ces questions aux journalistes Christophe Dubois et Eric Pelletier.»Une radicalisation qui inquiète nos compatriotes et qu’un sondage publié par l’Institut Montaigne en septembre dernier a confirmée en pointant chez de très nombreux musulmans vivant en France une certaine empathie, une forme de sympathie compréhensive pour l’idéologie fondamentaliste des terroristes djihadistes (27% sur l’ensemble de la population musulmane et 50% chez les jeunes). Une inquiétude renforcée par le sentiment d’un inexorable remplacement de la population française par une immigration en provenance de pays arabo ou afro-musulmans. Sentiment partagé par nos voisins belges comme le constate ce sondage relayé ces derniers jours la RTBF et le journal Le Soir. La société multiculturelle est vécue de plus en plus comme multiconflictuelle, perçue comme lourde de menaces, par les de souche comme par les immigrés.

Le centre américain de recherche Pew Research, en l’absence de statistiques ethniques dans notre pays, comptabilisait en 2016 4,7 millions de mahométans en France (environ 7,5% de la population française, chiffre très en deçà de la réalité pour la plupart des spécialistes sérieux), communauté qui atteindrait 7,5 millions de personnes en 2050 . En décembre de cette même année, l’Institut de sondage britannique Ispos Mori interrogeait les Français sur cette présence musulmane en France. Les sondés estimaient la proportion de croyants musulmans sur le territoire national de l’ordre de 31% et qu’elle devrait monter à 40% en 2020…

Docteur en histoire, chercheur associé à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) d’Aix-Marseille Université, consultant indépendant , Roland Lombardi ne s’emploie pas à dissiper les craintes. Dans un entretien accoré à Atlantico fin décembre, il juge que « la menace terroriste risque plutôt de s’intensifier. Daesh affaibli sur le terrain, les volontaires au djihad (…) seront plus tentés d’agir là où ils vivent, notamment en Europe, le ventre mou de l’Occident. On l’a bien vu avec les derniers attentats qui ont touché la France et dernièrement l’Allemagne (…) une fois l’EI disparu, un autre mouvement verra sûrement le jour et n’oublions pas qu’Al-Qaïda existe toujours… Ainsi, le problème n’est pas tant les problèmes socio-économiques (même s’ils ont leur importance), ni même le terrorisme (qui est en définitive un mode opératoire comme un autre) ou encore l’organisation (interchangeable) mais bien l’ idéologie , à savoir le wahhabisme et le salafisme djihadiste, en un mot, l’islamisme conquérant et politique, qui survivra à Daesh et qui sera plus difficile à vaincre…».

Et M Lombardi de livrer une réflexion très proche de celle formulée de longue date par Bruno Gollnisch : « On combat le terrorisme par la force et la détermination mais aussi par l’intelligence. Car, en effet, le seul moyen de lutter contre une idée est de lui opposer une autre idée. Le problème est de savoir si, pour l’heure, l’Occident – ou du moins nos dirigeants actuels – a quelque chose de grand, de solide et de sérieux à proposer comme idée »…et plus fondamentalement même si M. Lombardi ne prononce pas les termes, comme Idéal et comme valeurs…

Cet universitaire dit encore l’évidence quand il souligne que « l’Europe (…) est pour l’instant démunie (…). Quid des inefficaces Accords de Schengen ? Quid de la politique catastrophique concernant l’accueil des migrants ? Quid des divergences de vues sur la Méditerranée et le Moyen-Orient ? Et, enfin, quid du courage de nos dirigeants ? (…). Dans ce type de terrorisme, dont le but est clairement de faire éclater les sociétés européennes et déclencher des guerres civiles, il faut tout faire (notamment par des mesures d’exception que les Etats européens se refusent encore à prendre) pour que les citoyens, perdant patience, ne prennent un jour des dispositions dramatiques pour se défendre eux-mêmes.»

« La société française est une société de consommation typique du monde occidental, à savoir matérialiste et très individualiste. J’oserai même dire une société aseptisée (…). Aujourd’hui, avec 5 à 8 millions de musulmans en France dont la grande majorité souhaite vivre et travailler paisiblement, la société française reste toutefois très fracturée et le vivre-ensemble n’existe plus que dans les rêves de quelques idéologues.»

Dans les rêves aussi soulignait il y a peu Jean-Yves Le Gallou sur Polemia , de l’entourage d’un François Fillon, lequel, dans cette course présidentielle, « devra faire un choix : persister dans sa néo-ligne centriste avec l’espoir d’affronter (Marine) Le Pen au deuxième tour mais aussi avec le risque d’en être éliminé, ce que pronostique Philippe de Villiers ; ou bien s’adresser à la France périphérique – le seul réservoir de voix populaires – au risque d’avoir à affronter Macron au deuxième tour. Cornélien ! ».

Un Fillon qui « doit éviter de décevoir son socle conservateur tout en étendant son électorat vers les centristes et la France périphérique. La stratégie centriste qu’il suit depuis sa victoire à la primaire pourrait être mortifère : son porte-parole Benoist Apparu (…) a déjà contribué à faire perdre Juppé. Sa mise en avant ne peut que démoraliser les conservateurs et les catholiques alors qu’il s’agit d’un des rares députés Les Républicains à avoir voté la loi Taubira. Quant au discours immigrationniste du porte-parole Apparu c’est une provocation pour la France périphérique.»

En effet! Mais M. Fillon a -t-il choisi au hasard ce porte-parole ? C’est M. Apparu qui déclarait en juin «Oui au multiculturalisme, non au communautarisme, c’est ça l’identité heureuse!», qui expliquait qu’ «il est irresponsable d’établir une corrélation entre l’attentat de Berlin et la politique migratoire d’Angela Merkel», dénonce les partisans de l’immigration zéro, d’un arrêt du regroupement familial, d’une politique de refonte de notre Code de la nationalité. Le temps de la clarification arrive, et il ne sera pas en défaveur de l’opposition nationale.

https://gollnisch.com/2017/01/11/paradis-multiculturel-a-lombre-epees/

-

Penser la guérilla, de l’Antiquité à nos jours

Par Olivier Schmitt

Le premier penseur de la guérilla est probablement Salluste (86-35 av. J.C.), avec sa Guerre de Jugurtha, qui raconte l’histoire du conflit entre la république romaine et le roi numide Jugurtha entre 112 et 105 av. J.C. Dans son histoire, Salluste évoque déjà l’intégralité du répertoire tactique de la guérilla pratiquée par le Numide. Ainsi, la tactique consistant à faire traîner en longueur des pourparlers afin de négocier en position d’avantage est rapportée en ces termes : « Jugurtha, au contraire, tirait les choses en longueur, faisait naître une cause de retard, puis une autre, promettait de se rendre, puis feignait d’avoir peur, cédait du terrain devant les attaques, et, peu après, pour ne pas exciter la défiance des siens, attaquait à son tour ; et ainsi, différant tantôt les hostilités, tantôt les négociations, il se jouait du consul ». Il décrit les raids sur les colonnes romaines et même l’assaut nocturne sur le camp d’Aulus qui se termine en débâcle pour l’armée romaine. Salluste ne cherche pas à systématiser les tactiques qu’il décrit comme dans un manuel militaire, mais on peut déjà percevoir chez lui une ébauche de discussion sur l’utilité pour celui qui est en infériorité militaire d’adopter une tactique de guérilla.

Mamertin, un panégyriste du milieu du IV° siècle donne également une description saisissante de l’insurrection de 284 dans le nord-est des Gaules qui sera matée en 286, en particulier du guérillero antique : « quand des paysans ignorant tout de l’état militaire se prirent de goût pour lui ; quand le laboureur se fit fantassin et le berger, cavalier, quand l’homme des champs profitant des dévastations dans ses propres cultures prit exemple sur l’ennemi barbare » (Panégyriques latins, II, 4, 3). Comme avec Salluste, il ne s’agit pas d’un traité militaire, mais on observe une description frappante d’une figure désormais familière : le rebelle est un homme du commun qui prend les armes.

A ma connaissance, le premier grand traité théorique est celui de l’empereur byzantin Nicéphore Phocas (913-969), intitulé Peri Paradromes en grec ou de vellitatione bellica en latin, traduit en français sous le titre Traité sur la Guérilla. Le traité marque en fait une forme de codification d’un savoir militaire déjà pratiqué par les Byzantins. Au moment de l’écriture, la reconquête byzantine a déjà eu lieu, et l’empereur a lui-même défait les arabes en Crête, et reprit Antioche et la Mésopotamie. Le traité est composé de 25 chapitres décrivant des procédés tactiques classiques des guérillas, en particulier les surveillances, les raids et embuscades, ainsi que les mouvements de troupes. L’auteur discute également de la valeur relative de chacune des composantes de l’armée, et rappelle la valeur des troupes montées légères sans cacher son mépris pour la piétaille. Nicéphore considérait les fantassins comme le tout-venant, c’est-à-dire à la fois de basse extraction et d’une valeur militaire douteuse. C’est à eux que le général réserve une harangue de belle, mais creuse rhétorique.

Il développe également des considérations que l’on pourrait aujourd’hui qualifier comme relevant de la sociologie militaire, notamment en évoquant les conditions de vie des soldats dans un chapitre complet, en particulier le statut, l’équipement et l’entraînement de l’armée. Selon Dagron et Mihaescu, qui ont récemment dirigé une nouvelle édition du traité, la hiérarchie des grades et des fonctions, « sans être abolie, compte sans doute moins ici que dans les ouvrages ordinaires de stratégie et de tactique; mais elle est doublée ou compensée par une autre hiérarchie fondée plus souplement et plus personnellement sur la confiance et l’excellence; les rapports de l’officier à ses soldats deviennent ceux du « chef » à ses « hommes » ». Cet aspect social se retrouve évidemment dans les guérillas contemporaines, et Nicéphore cherche à institutionnaliser cette relation entre les soldats et les chefs de guerre, afin d’éviter que la communauté des combattants ne se dissolve dans la société civile (vieux débat sur l’ethos guerrier). Par la systématisation et la réflexion qu’il propose sur la conduite de la guerre irrégulière, le traité de Nicéphore Phocas est un classique incontournable.

Après Phocas, l’on peut effectuer un saut temporel de près de 900 ans et passer directement à l’analyse des guérillas par Clausewitz. L’auteur de De la Guerre a accordé une attention soutenue aux guerres irrégulières durant sa carrière, contrairement aux lectures caricaturales des Van Creveld, Keegan ou Kaldor qui font de Clausewitz l’auteur exclusif et dépassé de la guerre interétatique. Clausewitz a vécu à une époque marquée par le renouveau de la guérilla, puisqu’il est né quatre ans après la fin de la guerre d’indépendance américaine, et a pu observer les combats de Vendée, d’Espagne ou le soulèvement du Tyrol en 1809. Il donne un cours sur le thème des « petites guerres » à l’école de guerre prussienne en 1810 et 1811, ce qui marque le début de la systématisation de ses réflexions sur le sujet.

Les cours de l’école de guerre doivent être compris dans le contexte des réformateurs prussiens de l’époque, où la guerre révolutionnaire était vue comme étant le moyen de se libérer de l’oppression napoléonienne. Ainsi, dans les cours, Clausewitz conserve une approche tactique de la guérilla, qu’il définit comme la guerre conduite par les petites unités, discutant et commentant les embuscades, la reconnaissance, l’attaque, la défense, les avant-postes, etc. Il se fonde sur des exemples récents, telle que la défense de la Flandre et des Pays-Bas organisée par son mentor Scharnhorst en 1795, ou la lecture d’auteurs du XVIII° siècle tels que Johann von Ewald ou Andreas Emmerich.

Clausewitz ne discute pas encore les préconditions sociales ou politiques nécessaires à la conduite de la guérilla, mais ces cours servent de base à ses réflexions ultérieures. A partir de 1812 et l’écriture de ses « manifestes» (bekenntnisdenkschrift), Clausewitz intègre la dimension politique dans son analyse de la guérilla, et considère le contexte comme l’élément le plus important de cette forme de combat. Il considère que la volonté prussienne de se libérer du joug français est la condition nécessaire à un soulèvement populaire (volkskrieg) adoptant des tactiques de guérilla (Klein krieg). Clausewitz discute en détails un certain nombre de questions tactiques précédemment abordées dans les cours de l’école de guerre, mais intègre désormais à son analyse des questions théoriques sur la nature de la défense et de l’attaque dans une guérilla. De plus, la notion de volonté est désormais très présente, puisqu’il considère le soulèvement populaire comme « un moyen du salut », et discute la notion de la violence d’une guerre révolutionnaire en avançant que les atrocités commises par l’occupant doivent être vengées par les atrocités commises par les insurgés, afin de ne pas démoraliser ces derniers et de ramener l’occupant dans « les limites du contrôle de soi et de l’humanité ».

Ainsi, avant l’écriture de De la Guerre, Clausewitz avait déjà articulé les principaux éléments de sa réflexion sur la guérilla, qu’il voit comme une manifestation complète et efficace de la résistance populaire. Dans le De la Guerre, Clausewitz consacre un court chapitre, intitulé « l’armement du peuple» (Volksbewaffnung) à la guérilla. Le chapitre est placé dans la partie VI du traité, consacrée à la défense. Clausewitz considère que le soulèvement populaire est la conséquence logique de la transformation de l’art de la guerre qui s’opère à son époque et qui se traduit de la croissance exponentielle de la taille des armées sous l’influence de la conscription. Logique avec sa propre conception de la guerre, il avance que l’impulsion morale est nécessaire au déclenchement de l’insurrection. Il pense également que la guérilla doit être divisée, afin de couvrir un territoire aussi large que possible, et doit se coordonner avec les forces régulières dans un plan de campagne intégré.

Il liste cinq conditions nécessaires à l’efficacité militaire de la guérilla :

– Il faut que la guerre se livre à l’intérieur du pays.

– L’issue de la guerre ne doit pas dépendre d’une seule bataille qui serait perdue.

– Le théâtre des opérations doit couvrir un vaste espace.

– Le peuple qui mène cette forme de guerre doit pouvoir soutenir sur le long terme le caractère extrême de ce type de lutte.

– Le terrain doit être propice : coupé, difficile d’accès, montagneux, etc.Au final, pour Clausewitz, la guérilla est l’un des moyens de la défense stratégique : il s’agit soit du dernier recours après une défaite, soit d’un auxiliaire naturel avant une bataille décisive, et il rappelle que quelle que soit la violence de la défaite subie par un gouvernement, armer la population reste toujours un moyen de salut, comme le montrent les exemples de la résistance française ou des partisans soviétiques durant la Seconde Guerre Mondiale.

La première conceptualisation de la guérilla au XX° siècle est due à l’officier britannique Thomas Edward Lawrence, célèbre sous le surnom de Lawrence d’Arabie obtenu suite à son rôle dans la révolte arabe contre l’empire Ottoman entre 1916 et 1918. Dans les Sept Piliers de la Sagesse, Lawrence théorise le paradoxe qu’il observe dans les opérations. En effet, le corpus militaire de la première guerre mondiale avec lequel il était familier (en particulier une lecture sélective de Clausewitz) prédisait qu’une troupe incapable de détruire les forces ennemies dans une bataille ne pourrait remporter de victoire stratégique.

Or Lawrence observe l’inverse : les Arabes sont incapables de détruire les Turcs dans une bataille, mais ils sont en train de remporter la victoire. Lawrence observe alors que puisque les Arabes se battent pour leur liberté, les Turcs ont simplement besoin d’être expulsés, et non pas détruits. Une fois l’objectif stratégique défini, Lawrence examine les moyens de l’atteindre, et il déploie un cadre d’analyse fondé sur trois facteurs : physiques, biologiques et psychologiques. Le facteur physique est un calcul effectué par Lawrence selon lequel les Turcs auraient besoin de 600.000 hommes pour mater la révolte arabe.

Lawrence fonde ce calcul sur le présupposé que l’intégralité de la population arabe est favorable aux insurgés, ce qui est douteux, mais ce calcul l’amène à considérer que les Turcs n’occuperont jamais l’intégralité du territoire. Le facteur « biologique » est l’observation selon laquelle les Arabes placent la vie de leurs combattants avant toute autre considération (puisque ceux-ci sont en nombre limités) tandis que les Turcs privilégient les transferts de matériels par rapport à la protection des soldats. Attaquer les matériels et équipements de valeur est donc une tactique très efficace. Enfin, le facteur « psychologique » relève des motifs idéologiques au conflit : les Arabes mènent une guerre de libération nationale, forcément plus sympathique pour les populations et aux potentielles nations alliées.

La conclusion que Lawrence tire de cette analyse multi-factorielle est que les Arabes doivent adopter des tactiques de guérilla conduites par de petites unités en refusant le contact avec les larges formations turques. L’ironie de l’œuvre de Lawrence est l’écart radical entre ses conceptions litéraro-philosophiques de la guérilla et la conduite réelle de la révolte arabe, dont le succès a en fait été acquis grâce à la campagne traditionnelle du Field Marshall Edmund Allenby en Palestine. Nous ne saurons donc jamais si les conceptions de Lawrence auraient fonctionné sur le long terme, mais on peut observer que les Arabes ont plusieurs fois ignoré superbement ses principes en massant des unités et conduisant des actions de destruction traditionnelles, par exemple lors de la prise du port d’Akaba, ou en servant de cavalerie légère protégeant le flanc droit d’Allenby lors de la prise de Damas.

Au final, les conceptions de Lawrence sont assez verbeuses, très classiques et sur-intellectualisées. Lawrence décrit comment des forces légères bénéficiant du soutien de la population parviennent à paralyser un ennemi qui, pour une raison quelconque, refuse d’être proactif contre la rébellion et, comme le résume cruellement Walter Laqueur : « rarement dans l’histoire de la guerre moderne, on a écrit autant à propos de si peu de choses ». Lawrence mérite néanmoins d’être mentionné principalement car il a rendu populaire les guérillas, et son analyse des facteurs physiques, biologiques et psychologiques, même si elle doit être reformulée, est une bonne base de départ pour l’analyse des guérillas.

Le grand théoricien du XX° siècle est évidemment Mao Tsé-Toung, dont l’expérience militaire s’est forgée lors de la lutte contre le Kuomintang, qui s’est initialement traduite par une défaite suite à la décision des communistes, en accord avec les principes marxistes-léninistes traditionnels, de se concentrer sur les villes. Après les premiers échecs de l’armée rouge dans les années 1930, Mao intègre les éléments socio-politiques de la Chine de l’époque dans son analyse, notamment en observant la structure mi-coloniale, mi-féodale de son pays. En bon stratège, il étudie également l’importance du terrain, notamment en relevant sa complexité et la difficulté d’établir des communications, et tire de ses observations une théorie quasi organiciste de la guérilla, qui se divise en trois phases.

Dans la première, la guérilla établit des bases loin du pouvoir central permettant aux communistes d’abord de survivre, puis de prospérer au sein d’une population de plus en plus favorable. Les bases servent de point de repli, mais aussi de centres de recrutement et de formations pour les nouveaux combattants. La deuxième phase est caractérisée par un relatif équilibre des forces rebelles et des forces loyalistes, mais la confrontation directe serait trop dangereuse pour la guérilla. Cette phase se caractérise par les actions subversives déstabilisantes pour le régime tels que les sabotages, assassinats ciblés de dignitaires, embuscades contre des avant-postes ou des colonnes isolées, etc.

Le but principal est d’obtenir des armes et des munitions (ainsi que d’autres biens de première nécessité), tout en montrant la faiblesse du régime. En parallèle, l’endoctrinement de la population continue, afin que les combattants évoluent au sein d’un environnement socio-politique favorable, tout en contribuant à la décrédibilisation du régime. Enfin, la troisième phase est décisive, puisque la guérilla est maintenant suffisamment forte pour se regrouper et défier les forces gouvernementales dans des combats traditionnels. Les insurgés prennent l’initiative, et la campagne se termine par l’élimination des forces ennemies au cours d’une bataille ouverte. En d’autres termes, la guérilla abandonne les tactiques de guérilla. L’intérêt de Mao est de ne pas être naïf face aux vertus de la guerre irrégulière : il rappelle explicitement que la guérilla est l’arme du faible, mais que celle-ci est nécessairement limitée, la victoire étant acquise par la destruction des capacités ennemies. La guérilla est, selon ses propres termes « une étape dans la guerre totale ».

Contrairement à Lawrence, qui fait de la guérilla une stratégie devant conduire à la victoire politique, Mao en fait un mode opératoire limité dans le temps : le but est bien de conduire à la formation d’unités régulières « révolutionnaires ». L’approche maoïste est également intrinsèquement politique, puisque les révolutionnaires doivent être suffisamment motivés pour conduire une campagne qui sera nécessairement longue, ce qui rappelle évidemment l’analyse Clausewitzienne des forces morales. Mao a réussi le tour de force de créer une théorie de la guerre irrégulière systématisée, allant de la tactique à la stratégie, dont l’application a été couronnée de succès en de multiples occasions. Il est à ce titre un penseur incontournable.

L’autre auteur marxiste ayant eu une influence considérable sur les doctrines révolutionnaires, cette fois-ci en Amérique du Sud, est Che Guevara, dont l’ouvrage majeur a été publié en 1961. Le livre est lui-même un manuel tactique recensant les principales actions traditionnelles de guérilla et le meilleur moyen de les conduire, la partie théorique sur la guerre irrégulière étant réduite à la portion congrue.

Suite à son expérience de la révolution cubaine, Guévara identifie trois éléments formant le cœur de sa théorie :

– les forces populaires peuvent l’emporter face à une armée

– il n’est pas forcément nécessaire d’attendre que les conditions révolutionnaires soient remplies. Le groupe insurrectionnel (ou foco) peut développer des conditions subjectives basées sur les conditions objectives.

– les campagnes et montagnes (en fait, les espaces non-urbains) sont les lieux où l’action armée doit être concentrée.Le deuxième point est évidemment en contradiction complète avec l’approche maoïste, qui nécessite un patient travail de concentration et de mobilisation des forces. Au contraire, selon Guévara, les focos peuvent permettre de remporter une victoire rapide grâce à quelques actions violentes judicieusement choisies servant d’étincelle à l’insurrection populaire. Evidemment, cette approche était séduisante pour un certain nombre de groupes insurrectionnels puisqu’elle était censée permettre une victoire rapide. Cette différence importante mise à part, Guévara a une approche similaire à celle de Mao (qu’il n’a probablement pas lu) : le révolutionnaire doit d’abord survivre, avant de se consolider par la mise en place de focos puis détruire les forces loyalistes dans une série de batailles régulières conduisant l’ennemi à accepter sa défaite. Guévara va encore plus loin que Mao dans son insistance sur la destruction, qui n’est plus simplement une nécessité militaire mais désormais un devoir révolutionnaire.

Comme avec Lawrence, la conception théorique de Guévara est en fait complètement déconnectée de la réalité de la révolution cubaine, durant laquelle les forces loyalistes n’ont pas été détruites, le régime de Batista s’effondrant sur lui-même. De même, le concept de focos avancé par Guévara est problématique, comme il l’a appris lui-même à ses dépends en tentant de mener une insurrection en Bolivie rejetée par les paysans qu’elle était censée libérer. Mao et Giap auraient certainement pu dire à Guévara que la violence des focos, au lieu de catalyser la révolution, mettait en fait inutilement en danger ses éléments les plus motivés, qui se retrouvaient de fait les cibles privilégiées du régime. La contribution théorique de Guévara est donc ambivalente : le concept de focos, malgré sa popularité, est profondément problématique. En revanche, tout comme Mao, Guévara insiste sur la combinaison de la guérilla et de la destruction comme condition du succès de la guerre révolutionnaire.

La question des moyens tactiques et de la destruction est au cœur des travaux d’un courant depuis appelé « défense non-offensive », regroupant des travaux français, allemands, scandinaves ou indiens. Je veux ici me concentrer sur Pierre Brossolet, auteur du Traité sur la Non-Bataille publié en 1975, qui aura une forte influence sur les travaux d’ Horst Afheldt (inventeur du concept de « techno-guerrilla ») ou du groupe SAS (Studiengruppe Alternative Sicherheitspolitik). Dans cette vision, la frontière et la profondeur qui lui est contigüe (120 km pour Brossolet) doit accueillir un maillage de « modules » d’infanterie – variable, d’une vingtaine d’hommes pour une superficie d’une vingtaine de km² – puissamment dotés d’armes antichars et antiaériennes. Afin de respecter les principes d’une défense non-offensive, ils ne seraient pas dotés de véhicules lourds mais conduiraient des raids cherchant à « engluer » l’adversaire dans un combat d’attrition dégradant peu à peu ses forces. Et ce, sans que et ennemi ne soit en mesure de cibler efficacement ces groupes tactiques très autonomes.

A ce dispositif humain s’ajoutait l’emploi massif d’obstacles et de mines antichars, la conception permettant l’usage éventuel d’armes nucléaires tactiques. Ces conceptions ont connu un regain d’intérêt après la guerre de 2006 entre le Liban et le Hezbollah, que beaucoup de commentateurs ont décrit comme le premier véritable exemple de techno-guérilla. L’analyste américain Franck Hoffman a pour sa part publié en 2007 une étude décrivant les futures guerres hybrides, dont il fait une description proche de celles de la techno-guérilla.

Même si plusieurs historiens ont relativisé la prétendue nouveauté des guerres hybrides, la description qu’en fait Hoffman mérite d’être résumée ici tant elle irrigue les débats stratégiques américains, et a maintenant fait son entrée dans le dernier Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale. Les guerres hybrides sont celles au cours desquelles un groupe non-étatique utilise des tactiques de guérilla traditionnelles dont l’efficacité est démultipliée par l’accès à des moyens technologiques relativement avancés.

Encore une fois, la guerre Hezbollah/Israël en est le meilleur exemple, puisque le Hezbollah a combiné une défense flexible faite de retraites tactiques et de raids judicieux avec des moyens technologiques tels que des MANPADS, des missiles anti-chars ou des brouilleurs de communication. Les guerres hybrides seraient donc le nouveau caractère de la guerre irrégulière, en tout cas son caractère « probable » (pour reprendre l’expression du Général Desportes), nécessitant de la part des Etats, en particuliers occidentaux, de se préparer à affronter des adversaires combinant tactiques difficiles à contrer et technologies relativement avancées. Tous les auteurs s’attendent à ce que les conflits hybrides soient bien plus violents et difficiles que les insurrections auxquelles les troupes occidentales ont fait face en Irak et en Afghanistan.

https://tempspresents.com/2017/01/05/penser-la-guerilla-de-lantiquite-a-nos-jours/

-

Vendredi 13 janvier : galette des rois de Jeune Nation et du PNF à Lyon

-

Charles Horace - La notion de civilisation

-

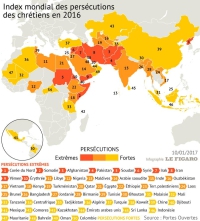

Hausse globale des persécutions contre les chrétiens

Selon le directeur de Portes Ouvertes France, Michel Varton, interrogé par Eugénie Bastié dans Le Figaro :

"[...] Dans 21 des 50 pays de l'index, 100 % des chrétiens sont persécutés. Nous effectuons un travail de recherche selon divers critères qui nous permet d'établir un score sur 100. Ce qui nous frappe, c'est l'augmentation des persécutions en Asie du Sud-Est. On parle beaucoup du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, mais en termes d'intolérance, le troisième foyer de l'Asie du sud-Est est en train de les rattraper. On observe par exemple une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages, femmes violées): on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour. Les violences et l'intolérance envers l'Église augmentent aussi au Vietnam, au Laos, au Bangladesh, au Bhoutan. Il y a un retour du nationalisme et de l'identité majoritaire dans tous ces pays, qu'ils soient de tradition communiste, musulmane, hindouiste ou bouddhiste.

"[...] Dans 21 des 50 pays de l'index, 100 % des chrétiens sont persécutés. Nous effectuons un travail de recherche selon divers critères qui nous permet d'établir un score sur 100. Ce qui nous frappe, c'est l'augmentation des persécutions en Asie du Sud-Est. On parle beaucoup du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, mais en termes d'intolérance, le troisième foyer de l'Asie du sud-Est est en train de les rattraper. On observe par exemple une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages, femmes violées): on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour. Les violences et l'intolérance envers l'Église augmentent aussi au Vietnam, au Laos, au Bangladesh, au Bhoutan. Il y a un retour du nationalisme et de l'identité majoritaire dans tous ces pays, qu'ils soient de tradition communiste, musulmane, hindouiste ou bouddhiste.Et la Chine ?

La Chine reste au même niveau qu'en 2015. Le réveil des chrétiens en Chine est le plus grand de l'histoire: on est passé de 600.000 à 100 millions de chrétiens en l'espace de 40 ans. Le gouvernement chinois est très inquiet de voir l'Église grandir, et essaie de la contrôler. [...]

La plupart des pays où l'on persécute les chrétiens sont à majorité musulmane. Est-ce une tendance récente?

Il y a évidemment un retour de la persécution des chrétiens dans les pays musulmans, avec une progression constante de l'extrémisme islamique depuis les années 1970. Dans certains pays, il y a un effet d'imitation de l'État islamique par certains groupes, comme au Bangladesh ou en Afrique. L'islam devient moins tolérant, c'est un phénomène mondial. Aujourd'hui, dans certains pays arabo-musulmans les femmes chrétiennes qui ne sortent pas voilées sont harcelées. [...]

La Corée du Nord reste pour la 16ème année consécutive en tête de notre classement. Le régime pratique un mélange de communisme, de philosophie de l'indépendance et de culte de la dynastie. Il n'y a tout simplement pas de liberté de conscience. On ne peut pas croire. Si on découvre que quelqu'un croit en Dieu, il disparaît, envoyé dans un camp, lui ses enfants, ses parents, ses cousins, toute sa famille. Des dizaines de milliers de chrétiens sont dans des camps ou en exil à l'intérieur du pays. Il ne faut pas oublier que la Corée du Nord était un pays très chrétien: on appelait Pyongyang la «Jérusalem d'Orient». Il y a des restes de cette église qui reste aujourd'hui souterraine. On estime à 300.000 personnes la communauté chrétienne, qui vit sa foi dans le secret le plus complet. [...]'

-

Hervé Juvin : la fin de la mondialisation et le retour des identités

On croyait que la mondialisation conduirait à l'uniformisation du monde sous la bannière du modèle occidental. Mais l'auteur de La grande séparation montre que celle-ci réveille au contraire les particularismes identitaires.Hervé Juvin est un écrivain et essayiste français. Il poursuit un travail de réflexion sur la transformation violente de notre condition humaine qui, selon lui, caractérise ce début de XXIè siècle. Il est par ailleurs associé d'Eurogroup Consulting. Son dernier livre La grande séparation, pour une écologie des civilisations a été publié aux éditions Gallimard (Le Débat, 2014).Figarovox : Votre livre s'intitule La grande séparation. Qu'est-ce que cette grande séparation ? De quoi nous séparons nous ?Hervé Juvin : La condition politique repose sur la séparation des groupes humains qui assure leur diversité. Jusqu'ici cette séparation entre les hommes provenait de la langue, des mœurs, des lois et des cultures, et se traduisait par le phénomène universel de la frontière: on traçait des séparations matérielles entre «nous» et les «autres». Il s'agissait d'une séparation géographique, matérielle, et horizontale. La Nation était la traduction politique de cette séparation. Depuis une trentaine d'années, on assiste à un phénomène nouveau, une forme de transgression qui se traduit par le «tout est possible» ou «le monde est à nous». Tout cela est en train de faire naitre une nouvelle séparation qui bouleverse radicalement tout ce qui faisait le vivre-ensemble et le faire société. Ce que j'appelle «grande séparation», c'est cet espoir un peu fou, très largement dominant aux États-Unis, notamment à travers le transhumanisme, de s'affranchir totalement de la condition humaine. L'ultra-libéralisme, l'hypertrophie du capitalisme financier, le retour du scientisme sont l'une des faces d'un visage dont le transhumanisme, la transexualité, le transfrontiérisme sont l'autre face. Il faut en finir avec toutes les limites, toutes les déterminations de la nature. Ainsi Google a pour objectif affiché de lutter contre la mort à travers sa filiale Calico. L'idéologie transgenre veut que chaque homme et chaque femme puisse choisir leur sexe. Des entreprises très «humanistes» comme Goldman Sachs remboursent les opérations de changement de sexe de leurs employés !Cette idéologie des «trans» vise à construire un homme hors-sol, délié de toute origine, et déterminé uniquement par sa propre volonté. C'est le retour du mythe de l'homme nouveau appuyé sur un délire scientiste qui voudrait que chacun soit à lui-même son petit Dieu autocréateur, pur produit de son désir, de ses intérêts ou de sa volonté propre. C'est cela, la grande séparation: la fabrique d'un homme sans origines, sans liens et sans foi, mais qui a chaque instant se choisit lui-même et choisit qui il est.«Plus rien ne nous est étranger», tel est le résultat de la mondialisation. Pourtant à mesure que l'on cherche à détruire le même, l'autre revient toujours plus fort. L'uniformisation a pour conséquence un retour des particularismes. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?On peut considérer qu'à bien des égards la mondialisation est achevée. J'ai la chance de voyager beaucoup dans le monde: il n'y a plus de jungles, de mangroves, de déserts, aussi perdus soient-ils où vous n'avez pas des gens qui sortent un téléphone portable de leur poche. La mondialisation des outils techniques - pour la plupart conçus en Occident- est à peu près aboutie. Le phénomène auquel on ne s'attendait pas, ce que j'appelle dans mon livre «l'aventure inattendue», c'est que l'uniformisation du monde est en train de réveiller les différences. L'exemple le plus frappant est celui de l'islam radical. Malraux parlait de «l'invincible sommeil de l'islam»: il y a trente ou quarante ans, l'islam était quelque chose d'endormi, d'immobile et d'assez pacifique. On peut dire ce qu'on veut sur les dérives extrémistes de l'islam, mais une chose est sûre: le retour (et dans certains cas l'invention) d'un fondamentalisme musulman (pratiques, cultes et doctrines rigoureux et agressifs) est généralement le produit direct d'une confrontation avec la modernité occidentale. Ceux qui vont combattre le djihad, en Syrie ou ailleurs, ceux qui ont commis des attentats en Occident, notamment le 11 septembre n'étaient pas des pauvres sans boulot ni éducation, mais des ingénieurs, des gens diplômés, parfaitement intégrés à la civilisation moderne. Il est intéressant de voir qu'une partie des mouvements fondamentalistes en Afrique - je pense notamment à Boko Haram- sont directement l'effet de l'agression de sociétés traditionnelles par les évangélistes et les missionnaires financés souvent par les fondations américaines. La mondialisation, dans laquelle on a voulu voir une homogénéisation du monde est en train de déboucher sur son contraire : le retour des particularismes identitaires, des singularités, et plus généralement un retour du «nous».L'illusion du multiculturalisme du «village monde» a-t-elle vécu ?Depuis 40 ans on avait assisté à la proclamation de l'individu absolu, sans aucune appartenance, seul face au monde. On a aujourd'hui un retour de bâton de la réalité : on ne vit pas riche et seul dans un océan de ruines, on ne vit bien que quand on sent qu'on appartient à un ensemble, à un groupe, quand on est dans le faire-société avec d'autres, et c'est probablement ce que cette phase très déroutante de la mondialisation est en train de nous révéler.Est-ce à dire que chacun va retourner chez soi et se confiner dans le séparatisme ethnique ?Quelle forme la séparation politique va-t-elle prendre en réaction à cette grande séparation ? Difficile de le dire. Mais ce qu'il est important de comprendre c'est qu'on ne peut dire «nous» que lorsqu'on a déterminé qui sont les «autres». Il y a quelque chose de profondément mensonger et dangereux dans la grande séparation qui fait de tous les hommes sont les mêmes - les hommes réduits à l'idiot utile des économistes! Si tous les hommes sont les mêmes, je suis absolument isolé, seul et incapable de dire «nous». Dans la plupart des pays occidentaux, on assiste à cet isolement croissant des individus, qui n'ont plus de repères, plus de structures, plus de capacité à dire «nous». Pour dire «nous», il faut qu'il existe des «autres» qui ne sont pas appelés à devenir les mêmes. Nos amis américains disent volontiers : tout homme ou femme sur cette terre n'aspire qu'à une chose: devenir un américain comme les autres. C'est la négation absolue de l'altérité. C'est aussi l'inverse du respect pour l'Autre, celui qui ne sera jamais le même, celui qui à ce titre m'aide à sentir mon identité. La paix dans le monde repose sur l'idée inverse : indépendance et différence. j'ai trop longtemps vécu et travaillé à Madagascar, eu des amis marocains, fréquenté l'Inde, je respecte trop les Malgaches, les Marocains, les Indiens, pour vouloir qu'ils deviennent des Français comme les autres. Ils ont leurs identités, leurs coutumes religieuses, leurs mœurs, qui sont éminemment respectables: au nom de quoi puis-je dire que je suis supérieur à eux ? Quel droit m'autorise à dire que l'avenir d'un malgache, d'un marocain ou d'un hindou est de devenir un Français comme moi ?C'est quelque part le crime de l'universel : de penser que ce qui est bon pour moi est bon pour le reste de l'humanité.Oui, mais nier l'universel, n'est-ce pas nier le propre de la culture européenne ?C'est le grand débat des Lumières et de la prétention au règne universel de la raison. L'idée que nous, Occidentaux, Européens, Français, Américains, aurions mis en place depuis les Lumières un modèle idéal de vie pour l'humanité, entre la croissance économique et la révolution industrielle, la démocratie et les droits de l'homme. Je ne le crois absolument pas. Je crois que d'autres sociétés qui vivent avec d'autres lois, d'autres mœurs, selon d'autres règles, ont su offrir les conditions du bonheur à leurs habitants. Je ne souscris pas à l'idée selon laquelle notre régime politique, notre musique, notre art, notre culture seraient le point d'aboutissement de l'humanité vers lequel tous les autres peuples devraient converger. Il y a une voie chinoise, une voie hindoue, des voies africaines, qui feront des sociétés équilibrées et heureuses, sûres de leurs identités, différentes de la voie américaine ou de la voie européenne.Toutes les civilisations se valent, alors ? Il n'y a pas de valeurs transcendantes, pas de droits de l'homme, pas d'universel… L'excision et le mariage forcée des petites filles est de même valeur que la quasi égalité hommes-femmes en Occident ?On a le droit de défendre un système de valeurs qu'on croit universel. Vous n'allez pas me faire dire que je suis pour la lapidation ! Personne évidement ne peut souhaiter être mis en détention sans jugements, être torturé, etc… Mais on ne peut pas ne pas constater les désastres que produit l'imposition par le haut du modèle occidental dans les sociétés traditionnelles. L'universalisme européen et américain n'a abouti qu'à des champs de ruines : en Afrique, en Afghanistan, en Irak, en Libye… Et la folle course en avant du développement menace la survie de l'humanité ; au nom de quoi arracher ces millions d'hommes qui vivaient hors de l'économie du capitalisme, de l'accumulation, dans un équilibre avec la nature, pour les précipiter dans un système qui détruit les biens vitaux et les services gratuits de la nature ?Les motifs humanitaires masquent souvent des ingérences guerrières. Le «droit au développement» masque l'agression impitoyable de l'obligation de se développer, qui a fait des ravages en Asie et en Afrique. Les limites à l'universel ne sont pas seulement morales, mais physiques. La pénétration sans limites d'internet répand dans des populations entières des rêves qu'elles n'auront aucun moyen de satisfaire, à moins de faire exploser la planète. Il est impossible que 9 milliards d'humains vivent comme un Américain moyen. Ne pas se rendre compte de cela, c'est créer les conditions d'une humanité frustrée. Non seulement cet universalisme sème les graines du malheur, mais il est contre-productif : plus il essaie de s'imposer, plus il réveille des particularismes de plus en plus agressifs.C'est là un point essentiel en géopolitique aujourd'hui : l'agression des modèles universels réveille les logiques de la différence politique. Je cite dans mon livre celui que je considère comme le plus grand ethnologue du XXème siècle Elwin Verrier, pasteur britannique marié avec une fille de la tribu des Muria : au bout de quarante ans passés à côtoyer les tribus indiennes, il a abouti à la conclusion suivante : laissons-les vivre comme ils sont, hors du développement économique. Mêlons-nous de ce qui nous regarde : sagesse qui nous éviterait bien des bêtises !Lien permanent Catégories : actualité, entretiens et videos, géopolitique, international 0 commentaire -

Financements de campagne : Mélenchon et Fillon soutiennent Marine Le Pen

Le plus scandaleux, c’est que tout se passe comme si les banques s’érigeaient en censeurs.

« On ne prête qu’aux riches » : pris à la lettre, cet adage signifierait que Jean-Luc Mélenchon est le candidat des riches, Marine Le Pen la candidate des pauvres. Lundi matin, sur BFM TV, le président du Parti de gauche a annoncé avoir obtenu un prêt de huit millions d’euros pour financer sa campagne. D’une banque « coopérative », certes, en cohérence avec ses idées, mais d’une banque française. Dans le même temps, le Front national se plaint de ne pouvoir emprunter les six millions d’euros qui lui manquent. Comment expliquer cette discrimination ?

On peut comprendre que les banques françaises ne veuillent pas prendre trop de risques et se montrent prudentes après des scandales comme l’affaire Bygmalion et bien d’autres, dans le passé. Mais, en l’occurrence, le parti de Marine Le Pen est solvable, quoi qu’en disent certains médias selon lesquels il ne serait pas à l’abri de déconvenues judiciaires.

De plus, il est assuré de dépasser la barre autorisant les remboursements de l’État, ce qui a conduit le conseiller stratégique de François Fillon à déclarer, ce mardi, que le refus des banques est « incompréhensible ». Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas passer pour le candidat de la finance – ce serait un comble ! – trouve « injuste » que les banques françaises ne prêtent pas d’argent au Front national pour sa campagne présidentielle.

« Ayez pitié du FN ! », leur lance-t-il, non sans ironie.Il faut donc chercher ailleurs que dans la prudence les motifs de cet ostracisme. En fait, ce que les banques cherchent à éviter, c’est moins un risque financier qu’un risque d’image. Faire partie du lot des banques qui refusent tout prêt au Front national leur paraît plus confortable qu’être la banque qui lui a accordé un emprunt. Pas très sympathique pour les 25 % d’électeurs de ce parti, ni très courageux.

Une telle attitude ne plaide pas en faveur de l’indépendance des banques : seraient-elles soumises à la pression des actionnaires, qui ne verraient pas d’un bon œil le programme économique de Marine Le Pen ? Mais, dans ce cas, elles devraient juger celui de Jean-Luc Mélenchon au moins aussi critiquable.

Florian Philippot a eu beau jeu de souligner, tout en saluant sa « réaction de bon sens », qu’« on voit que les banques préfèrent Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, ce qui est toujours un bon révélateur du caractère anti-système de notre candidate ». Le Front national estime que l’État devrait imposer, légalement, aux banques d’attribuer des prêts aux partis politiques, rejoint sur ce point par François Bayrou, qu’on ne peut soupçonner de complaisance.

Mais le plus scandaleux, c’est que tout se passe comme si les banques s’érigeaient en censeurs. En revanche, elles acceptent, sans réserve aucune, l’argent de tous les Français, y compris des électeurs du Front national – avec, d’ailleurs, des frais bancaires de plus en plus importants et injustifiés.

Jean-Luc Mélenchon et François Fillon ont réagi avec sincérité peut-être, certainement avec une habileté calculée. Ils ont compris que cette affaire profite finalement au Front national, qui peut se poser objectivement en victime du système. Et qu’il ne fallait pas froisser un électorat qui – sait-on jamais ? – pourrait leur être utile…

Lien permanent Catégories : actualité, anti-national, économie et finance, élections, lobby 0 commentaire -

La petite histoire : Les Malgré-nous dans les camps soviétiques

-

(2.1) Sur nos traces - L'agriculteur