culture et histoire - Page 1075

-

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES (ORDRE TEUTONIQUE) | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER

-

Etats-Unis : qu’est-ce que l’ « Alt-Right » ?

Georg Immanuel Nagel : Etats-Unis : qu’est-ce que l’ « Alt-Right » ?

On sait que l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a été un séisme politique d’ampleur globale. Mais le changement serait encore plus radical et plus profond si nous assistions, dans un futur proche, à un renforcement continu du mouvement dit de « Alt-Right ». Cette dénomination recouvre un courant intellectuel de droite aux facettes multiples, dont les adhérents constituent le seul groupe perceptible sur l’échiquier politique américain à avoir soutenu ouvertement Trump et à l’avoir ovationné.

Il faut cependant préciser qu’il n’y a aucun lien organique entre cette « Alt-Right » et Donald Trump, dont la rhétorique et les exigences sont bien plus inoffensives et bien moins idéologisées que celles de cette droite alternative. Cependant, Hillary Clinton, la candidate battue de ces élections présidentielles, n’a pas pu s’empêcher d’essayer d’identifier Trump à la « Alt-Right ». Ce genre de calomnies se nomme la « culpabilisation par association » dans le langage politique anglo-saxon. Mais cette tentative a eu des effets contraires à ceux espérés. Hillary Clinton a tenu un très long discours où elle a cité longuement tous les « méchants » qui soutenaient son adversaire. Elle faisait usage, dans ce discours, des injures politiques habituelles de la gauche et de l’extrême-gauche (« raciste », « homophobe », « sexiste », etc.).

Hillary Clinton n’a pas obtenu la réaction qu’elle escomptait. Donald Trump n’a nullement été freiné dans son élan, sans doute parce qu’il n’y avait pas moyen de prouver qu’il avait un lien quelconque avec les animateurs des cercles qualifiables de « Alt-Right ». Du coup, grâce à la maladresse d’Hillary Clinton, le mouvement de la droite alternative a été connu dans toute l’Amérique et est devenue l’objet de vastes débats. Les pages de la grande toile de ces groupes alternatifs très peu connus ont été visitées à grande échelle : elles ont battu tous leurs records de fréquentation et les médias « mainstream » se sont mis à parler des initiatives, colloques et conférences de la « Alt-Right » et ont invité leurs représentants à répondre à des entretiens. Métapolitiquement parlant, on peut parler d’un tournant historique et peut-être même décisif.

L’Alt-Right ne se borne pas à fustiger le Zeitgeist, l’esprit du temps, marqué par le gauchisme. Elle brocarde aussi l’établissement conservateur conventionnel et les vieux Républicains. Elle considère que ces derniers se soumettent trop facilement aux diktats du politiquement correct, ce qui a pour corollaire qu’ils n’osent pas aborder les vrais problèmes de la société américaine, qu’ils ne se hasardent pas à adopter un « race realism », un « réalisme racialiste ». Cette réticence fait du mouvement conservateur conventionnel un « tigre de papier », condamné à échouer à tout bout de champ, parce qu’il abandonne continuellement ses propres positions et ses propres intérêts pour ne pas devoir subir les pressions habituelles, lesquelles ont évidemment recours à l’insulte classique de « racisme ».

Le philosophe et politologue Paul Gottfried avait naguère, bien avant le buzz déclenché par le discours anti-Alt Right d’Hillary Clinton, réclamé l’avènement d’une « droite alternative », différente du « conservatism mainstream ». Son appel à une « droite alternative » a été entendu : plusieurs publicistes l’ont repris, dont Richard Spencer, le fondateur de la boîte-à-penser « National Policy Institute ». Aussitôt Spencer baptise « Alternative Right » le magazine en ligne qu’il crée dans le sillage du discours de Gottfried, lui conférant aussi le diminutif de « Alt Right ». Tout le mouvement contestataire de l’idéologie libérale-gauchiste dominante et du conservatisme timoré reçoit alors le terme générique de « Alt Right ».

La droite alternative voulue par Gottfried au départ, lancée par Spencer dans la foulée, reproche, pour l’essentiel, aux conservateurs traditionnels de ne pas se poser comme les défenseurs des Américains de souche européenne, alors que ceux-ci constituent leur unique base électorale potentielle. C’est en fait le cas dans tous les Etats européens aliénés par le multiculturalisme où les minorités ethniques étrangères votent presque toujours pour les partis de gauche.

L’Alt Right américaine est constituée d’une variété de groupes très différents les uns des autres. D’une part, nous avons des revues et des maisons d’édition qui ne se distinguent guère des nouvelles droites française ou germanophones, dans la mesure où elles entendent se poser comme des initiatives sérieuses et intellectuelles. D’autre part, nous avons des personnalités qui s’adonnent à la moquerie et à la satire. Citons, en ce domaine, le comique « RamZPaul » (photo), les séries de caricatures « Murdoch Murdoch ». L’humour que répandent ces initiatives-là est, bien sûr, politiquement incorrect, et de manière explicite ! Parfois, il est espiègle et seulement accessible aux « initiés ». Les tenants de gauche de la « religion civile » américaine y sont fustigés à qui mieux-mieux, sans la moindre pitié. Personne n’oserait un humour pareil sous nos latitudes européennes.

Cette audace est possible grâce à la constitution américaine qui interdit explicitement de punir, par le truchement de lois régissant les opinions, l’expression libre et sans entrave de celles-ci, alors qu’en Europe les législations liberticides sont acceptées sans sourciller. Ainsi, les publications scientifiques des milieux de l’Alt Right sont autorisées, même si elles abordent des sujets brûlants comme l’anthropologie biologique. Sur ce chapitre, les productions du groupe « American Renaissance » sont particulièrement intéressantes pour nous, Européens, qui ne bénéficions plus d’une liberté de recherche en ce domaine spécifique du savoir.

Georg Immanuel Nagel,

Article paru dans zur Zeit, Vienne, n°3/2017, http://www.zurzeit.at .

-

Les Brigandes - Quand j'étais parisienne

-

SPARTE & LES SPARTIATES | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER

-

La véritable nature de la démocratie moderne

Conférence au Cercle de l'Aréopage:

Conférence au Cercle de l'Aréopage:

La véritable nature de la démocratie moderne

Par Maxence Hecquard et Pierre Magnard

Ouvrage présenté:

https://www.amazon.fr/fondements-phil...

La démocratie est aujourd'hui une valeur sacrée, une véritable religion. Dans un ouvrage passionné, passionnant [...] où toute l'histoire de la pensée politique moderne et contemporaine est citée à comparaître " (P. Magnard), Maxence Hecquard revisite les fondements et la genèse de cette religion séculière. L'antique ordre du monde s'est écroulé. La mort de Dieu, définitive depuis Darwin, fait place à un Etat de droit fondé sur une.. vérité scientifique : le progrès. Oui contesterait un tel régime ? La cohérence remarquable du système apparaît ainsi à l'énoncé de la métaphysique sous-jacente : celle d'un univers en évolution peint par Condorcet et Teilhard de Chardin, mais véritablement pensé par Kant, Hegel et Darwin. La démocratie est le moment politique de ce progrès. Hasard et liberté, droit et morale, intérêt et bien commun forment désormais autant de couples indissolubles. Le lien social devient essentiellement économique...

Retrouvez les évènements du Cercle :

http://cercleareopage.org/conf%C3%A9r...

Lisez La Relance de la Tradition: Notes sur la situation de l'Église

Broché:

http://tinyurl.com/h6c52ho

Pour liseuse:

http://tinyurl.com/ztehnyd -

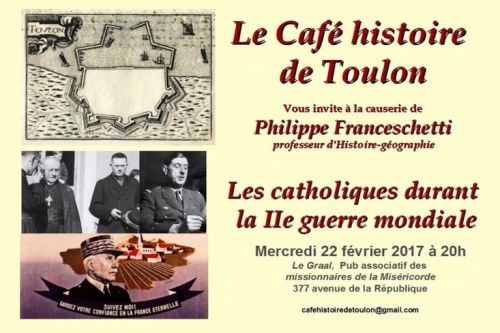

Café Histoire de Toulon, mercredi 22 février : « Les catholiques durant la IIe guerre mondiale ». A ne pas manquer !

Le professeur d'Histoire Philippe Franceschetti exposera les difficultés des catholiques français plongés dans la tourmente de la guerre entre 1939 et 1945. Les enjeux de l’époque les ont poussés à répondre à une question de conscience : comment réagir face à l’Occupation, au régime de Vichy et à la Résistance ? Dans ce contexte, comment s’est poursuivie la vie de l’Eglise en France ? S'engager dans le vie politique et sociale sans renier leur foi devient alors un problème auquel les catholiques, clergé comme laïcs, apportent des solutions diverses. •

Le Grall, Pub associatif des missionnaires de la Miséricorde (adhésion 1 €)

377 avenue de la République , 83000 Toulon

La soirée pourra se poursuivre autour d’une pizza (Participation aux frais)

Contact : cafehistoiredetoulon@gmail.com -

A Lyon, les militants du GUD et du Comité "Lyon avec Jeanne" interviennent pour défendre l'honneur de Jeanne d'Arc

Une trentaine de valeureux militants du GUD, du Comité "Lyon avec Jeanne" et de l'Action française a fait irruption à l'Opéra de la capitale des Gaules ce jeudi soir pour protester contre la représentation de la grotesque pièce de Roméo Castellucci dénigrant Jeanne d'Arc.

Les forces de police venues en nombre pour protéger la salle ont chargé sans ménagement, à coup de matraques et de gazeuses, les jeunes lyonnais qui, par leur action courageuse, ont sauvé l'honneur de leur ville...

-

Education : le monopole crée l'échec scolaire

Dans La Nef, Jean-Baptiste Noe évoque la liberté scolaire. Extraits :

"Au sein de la société française s’affrontent deux visions de l’école qui sont antagonistes entre elles. La première pense que c’est à l’État seul que revient la tâche éducative, la seconde estime que ce rôle revient en premier aux parents, avec l’aide de la société. Un débat résumé par ces propos de Danton et Robespierre lors des conflits scolaires de 1794. Pour le premier, « il est temps de rétablir ce grand principe qu’on semble méconnaître : que les enfants appartiennent à la république avant d’appartenir à leurs parents ». Ce sur quoi renchérissait Robespierre : « La patrie a seule le droit d’élever ses enfants ; elle ne peut confier ce dépôt à l’orgueil des familles ni aux préjugés des particuliers. » Nous sommes là très loin de la vision chrétienne de l’éducation, maintes fois répétée par les papes et résumée dans le Compendium de la doctrine sociale de l’Église : « Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas les seuls. Il leur revient donc d'exercer avec responsabilité l'œuvre éducative, en collaboration étroite et vigilante avec les organismes civils et ecclésiaux » (n.& 8200;240).

"Au sein de la société française s’affrontent deux visions de l’école qui sont antagonistes entre elles. La première pense que c’est à l’État seul que revient la tâche éducative, la seconde estime que ce rôle revient en premier aux parents, avec l’aide de la société. Un débat résumé par ces propos de Danton et Robespierre lors des conflits scolaires de 1794. Pour le premier, « il est temps de rétablir ce grand principe qu’on semble méconnaître : que les enfants appartiennent à la république avant d’appartenir à leurs parents ». Ce sur quoi renchérissait Robespierre : « La patrie a seule le droit d’élever ses enfants ; elle ne peut confier ce dépôt à l’orgueil des familles ni aux préjugés des particuliers. » Nous sommes là très loin de la vision chrétienne de l’éducation, maintes fois répétée par les papes et résumée dans le Compendium de la doctrine sociale de l’Église : « Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas les seuls. Il leur revient donc d'exercer avec responsabilité l'œuvre éducative, en collaboration étroite et vigilante avec les organismes civils et ecclésiaux » (n.& 8200;240).1815-1880 : DES ÉCOLES LIBRES AU MONOPOLE

Après les heurts révolutionnaires, la France se couvre de nouveau d’un manteau d’écoles. Celles-ci sont la plupart du temps portées par des congrégations et des ordres enseignants et financées par des dons de particuliers et d’entreprises. À côté de ces écoles libres, l’État développe aussi ses propres écoles. Cette concurrence permet la confrontation de nombreuses méthodes pédagogiques et assure l’alphabétisation de l’ensemble de la population française. Quand Jules Ferry prend la direction des affaires scolaires, quasiment tous les jeunes Français passent par les bancs de l’école, presque tous savent lire et l’école est gratuite pour les plus pauvres (avec notamment la loi Guizot de 1833). Ferry n’a donc ni créé l’école gratuite, ni assuré l’alphabétisation des masses. Ce qui change, à partir des années 1880, c’est la mise en place d’un monopole scolaire. Tout à sa lutte contre l’Église, le nouveau régime expulse des milliers d’enseignants et ferme presque toutes les écoles confessionnelles. En 1914, le monopole est quasiment assuré. Parallèlement à cela, on constate une remontée de l’illettrisme dès les années 1890 et des rapports parlementaires de plus en plus nombreux pointent les scléroses et les ratés d’un système scolaire monopolistique et unifié. De réforme en réforme, là où il aurait fallu plus de liberté on met sans cesse plus de contraintes et d’étatisme. L’école monopolistique, ce que Charles de Montalembert appelait « le communisme intellectuel », ne s’est jamais fixée pour but l’instruction des masses, mais leur formatage. À ce titre les manuels scolaires de la IIIe République, avec leurs caricatures grossières de l’Ancien Régime et leur enrôlement belliciste, n’ont pas grand-chose à envier aux actuels programmes qui déroulent idéologie du genre et sexualité débridée. Là où le combat était autrefois politique, il est désormais anthropologique, mais avec toujours l’idée qu’il faut transformer la société en s’appuyant sur la jeunesse. [Lire la suite]"

-

Robert Steuckers: conférence à Strasbourg

-

L’Humanisme c’est la guerre (VI/VI)

VI / VI – L’humanisme, c’est la guerre ! – Vers la décroissance éco-identitaire.

Frédéric Villaret, chercheur indépendant, essayiste

L’éco-nation est le plus sûr moyen de réaliser le monde de paix auquel aspirent les humanistes.

Penser une décroissance fondée sur l’éco-identité

L’humaniste rêve d’un monde apaisé sans conflit où chacun vivrait dans la concorde (*). C’est le projet mondialiste par essence auquel toutes les idéologies aspirent, qu’elles soient d’essence religieuse ou profane. Aussi, la vocation de ces idéologies est de contrarier ces déterminismes naturels envisagés comme inacceptables ; dont le premier d’entre eux: la Mort. La Science a formalisé ces déterminismes naturels sous forme de loi, principes ou théorème, mais parfois à l’acceptabilité sociale limitée. Ainsi, depuis qu’il existe, le Second principe de la thermodynamique est toujours sorti indemne des attaques qu’il a subies. Mais il y a toujours des farfelus pour encore inventer la machine à mouvement perpétuel, des journalistes s’enthousiasmer devant une méduse capable de rajeunir, des humoristes nous dire que le moteur électrique n’est pas polluant ou des transhumanistes affirmer que la mort serait évitable demain. Si le Second principe était condamné, on n’aurait plus besoin de scientifique et de philosophe pour nous éclairer sur ces déterminismes naturels. Le monde parfait envisagé par les idéologies de la Modernité serait réalisable. Or, pour le moment, cela fait plus de deux siècles qu’il est inébranlable. Aussi, la conclusion métapolitique de cet article reposant sur les manifestations de ce Second principe sera que pour éviter des crises majeures affectant tout un chacun, nos pratiques sociales doivent être le plus proches possibles de celles que la nature permet. Comme le répétait un de mes maîtres, ‘si on pollue trop, on meurt ; si on ne pollue pas, on meurt’. Dès qu’une pratique sociale contrarie ces déterminismes naturels, notamment par le recours à une sur-artificialisation d’un processus, cela est nocif pour tous.

Un exemple concret… et très sensible : l’assistance à la maternité pour les femmes proches de la ménopause désirant un enfant sur le tard. Une femme est à son pic reproductif entre 20 et 30 ans. C’est biologique. Et ceci depuis des lustres. Donc passé cet âge, la sagesse serait d’admettre qu’il n’y aura plus de premier enfant. Ce que disaient nos grands-mères…. Or, aujourd’hui, le premier enfant est fait à 28 ans. C’est à la fin de l’optimum reproductif. Et encore doit-on sans doute intégrer dans les statistiques la natalité de femmes allogènes aux pratiques sociales plus traditionnelles. Qu’en est-il chez les femmes européennes, c’est-à-dire les femmes de race blanche ? Beaucoup veulent leur premier enfant passé 40 ans, alors que leurs ovaires ne sont plus bien en forme et n’ont encore servi à rien. Encore quelques années, et c’est la ménopause. Il est avéré aussi que des hommes âgés engendrent plus que la normale des enfants à problème… Dans mon enfance, on parlait « d’enfants de vieux » pour les situations précitées. Pas très correct aujourd’hui de dire ça ! La crise de la natalité des Européens n’assurant plus leur ‘perpétuation’ a plusieurs causes. L’ultra-artificialisation de la reproduction, soit en l’empêchant par les moyens contraceptifs, soit en la provoquant via la techno-médecine alors que naturellement cela ne se ferait pas, en est sans doute une des principales. Là encore, il s’agit de contrarier un déterminisme naturel par une artificialisation du processus. Or, qui dit artificialisation dit impact environnemental et donc au bout du compte, crise écologique. Les exemples abondent de contextes similaires où l’humanisme produit de l’entropie sociale. Cet humanisme est le lit de postures reposant sur une transgression des déterminismes naturels.

On pourrait encore disserter sur ce thème, mais cela obligerait à exposer des connaissances encore plus hétérodoxes choquant la bien-pensance qui doit quand même lire Polémia. Alors, prudence. Doit-on alors cesser d’être humaniste ?

Doit-on cesser d’être humaniste ?

Pour un écologiste, la question ne se pose pas. Nos pratiques sociales actuelles dont l’humanisme est la pierre angulaire, nous conduiraient tout droit vers la catastrophe majeure condamnant les humains à leur disparition de la planète.

Leur constat est que le monde a muté ces dernières décennies comme jamais il ne fit auparavant. L’Histoire s’accélère. La génération baby-boom (la mienne) a connu le licol des chevaux dans les champs; licols inventés aux premiers temps de l’Histoire. On ne reviendra pas sur les manifestations de cette mutation qui, elles, sont connues et s’articulent autour de la démographie et de la croissance économique, c’est-à-dire l’anthropisation de l’écosphère.

Or, les écologistes envisagent un monde beaucoup moins peuplé qu’aujourd’hui renouant avec des pratiques moins matérialistes. Cette vision est cristalisée par la notion de ‘décroissance’. Cela garantirait la durabilité de l’humanité et pour les plus audacieux d’entre eux, l’égalité des droits entre l’Homme et la Nature, donc la fin de la singularité humaine. Le loup a tout autant que nous, aborigènes, le droit de vivre dans une Europe ayant engendré son espèce. On évoquera, à cet effet, les réflexions de Hans Jonas (1903- 1993) à travers son ouvrage ‘Le principe de responsabilité’ ou l’œuvre d’Arne Naess (1912 – 2009).

Pour les humanistes, au contraire, on continue comme avant. De plus en plus d’humains grâce à la sur-articificialisation de nos pratiques sociales, avec le transhumanisme comme point oméga pour paraphraser Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955), c’est-à-dire un Homme totalement découplé de tous les déterminismes naturels.

Comment sortir de ce paradoxe ?

Un humaniste n’acceptera jamais de laisser des enfants, des vieillards ou des valétudinaires mourir au nom de la vertu écologique ou de politiques de dépression démographique. Même en lui démontrant que la futur cataclysme majeur sera dû à cette posture, il n’en démordra pas. Or, l’humanisme domine l’esprit de notre temps.

Il est donc nécessaire d’engager une réflexion métapolitique prenant acte de la dangerosité des idéologies humanistes, mais en inventant de nouvelles pratiques sociales conciliant notre héritage civilisationnel et les impératifs écologiques. On rangera toutefois le Développement durable dans les mystifications contemporaines actant la nécessité d’une transformation, mais encore réglé sur une posture humaniste développiste méconnaissant les principes de fonctionnement des écosystèmes.

L’auteur de ces lignes, comme écologiste, appréhende cette catastrophe régulatrice, et par précaution, espère à travers ses apports favoriser une transition douce vers une société ecovertueuse. Mais, nourri d’humanisme, il ne peut se résigner à calquer nos pratiques sociales sur celles de la Nature. Un nouveau modèle politique est donc à inventer. Par défaut, il s’imposera, mais dans la violence. En thermodynamique du non-équilibre, cela est qualifié d’état marginal.

Nous vivons actuellement une mutation équivalente à celle que nous connûmes avec la découverte de l’usage du feu. Les machines thermiques à l’origine de la révolution industrielle en constituent l’acmé. Or, toutes les idéologies inventées dans ce contexte se révèleront vite surannées pour relever les nouveaux défis d’une écosphère complètement anthropisée. Nous ne pouvons vivre sans la Nature. Donc entre un humain de plus et le dernier des éléphants sauvages, il faudra choisir très bientôt. Les Africains le savent. La sagesse africaine a la réponse. On leur reproche même de n’être pas rentrés dans l’Histoire. Sic ! La spiritualité musulmane, la tradition asiatique et toutes les cultures et civilisations à qui a été imposée la civilisation industrielle, aussi. Mais les idéologies humanistes développistes – en un mot : la Modernité- qu’on leur somme d’adopter, les obligent à s’engager sur un chemin qui n’est pas le leur. Quant à nous, après avoir provoqué le choc des civilisations, il nous appartient de réparer les dégâts en commençant par faire le ménage chez nous. La cible est toutes ces idéologies mondialistes anthropocentrées.

A nous d’envisager toutes les conjectures possibles, confiant toutefois que des solutions seront trouvées même si nous échouons à les penser préalablement. En attendant, il faut essayer de penser un éco-humanisme dont le respect des détermismes écologiques essentiels sera le fondement.

Nous espérons, en conclusion, que ce court texte aura fourni suffisamment d’éléments pour conclure que ‘l’humanisme, c’est la guerre’. La nation, envisagée comme un espace garantissant l’homogénéité ethnique d’un peuple et sa perpétuation, n’y est pour rien. Aussi, une éco-nation, conçue comme un espace réunissant toutes les formes de vie y ayant été engendrées est, à ce jour, le plus sûr moyen de réaliser le monde de paix auquel aspirent les humanistes. S’engager dorénavent dans une politique de décroissance éco-identitaire est donc un impératif pour éviter la catastrophe régulatrice dont sont convaincus les écologistes.

Annexe : Résumé

Un des principes de fonctionnement des écosystèmes établit que tout système en non-équilibre thermodynamique tend vers niveau de production minimum d’entropie. Au contraire des écosystèmes naturels fonctionnant dans le strict respect de ce principe, donnant le sentiment d’une Nature ordonnée, les écosystèmes artificiels intègrent une composante noosphérique à l’origine d’une production d’entropie disproportionnée. L’Humanisme en est sans doute la matrice essentielle dans la mesure où cette posture postule la singularité de l’Homme comme être anaturel. Crises, cataclysmes et restructurations de tous ordres sont la manifestation du respect de ce principe fondamental ramenant tout écosystème vers l’équilibre écologique.

Frédéric Villaret 27/01/2017

Note :

(*) Ésaïe 11:6 Le loup demeurera avec l’agneau, et le léopard couchera avec le chevreau ; le veau, et le lionceau et la bête grasse, [seront] ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l’ourse ; leurs petits coucheront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et l’enfant qui tête s’ébattra sur le trou de l’aspic, et l’enfant sevré étendra sa main sur le repaire du basilic. Ils ne feront point de mal, et ils ne détruiront point, sur toute ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance du SEIGNEUR, comme les eaux couvrent la mer.Pour atteindre les 5 autres articles, cliquer sur les chiffres suivants :

I/VI II/VI III/VI IV/VI V/VI