Le monde rural européen de la fin du Moyen Âge et des premiers siècles de l’époque moderne est fondamentalement un monde d’insécurité et de peurs : pestes, famines et disettes, guerres, maladies, mortalité infantile importante, (…) hantent les esprits. Les hommes ne disposent pas alors de véritables connaissances scientifiques sur le fonctionnement du monde.

On ne connaît pas les microbes et les mécanismes physiologiques ; ainsi toute maladie ou mort n’est considérée que comme la conséquence de l’infiltration de forces néfastes dans le corps. Face à ces peurs réelles ou imaginaires, les hommes ont élaboré une vision du monde cohérente composée de superstitions et d’histoires pouvant nous paraître étranges mais qui étaient à l’époque mentalement sécurisantes.

culture et histoire - Page 128

-

La vision du monde dans la France rurale (XVe-XVIIe)

-

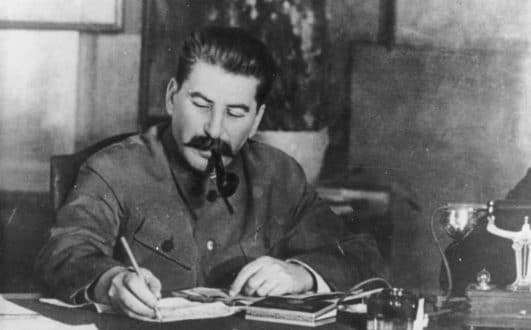

Dans l’équipe de Staline, par Sheila Fitzpatrick

Les éditions Perrin continuent leur travail de traduction d’ouvrages étrangers de premier plan avec la publication “Dans l’équipe de Staline” de l’historienne américaine Sheila Fitzpatrick.

Cette dernière nous propose une analyse très approfondie du réseau de dignitaires communistes sur lequel s’appuya Joseph Staline de 1920 jusqu’à 1953. Des hommes qui ont permis au successeur de Lénine de se maintenir à la tête de l’Union soviétique pendant trente ans. Une douzaine de membres en permanence, qui réussirent presque miraculeusement aux grandes purges notamment.

-

La Révolution bolchévique – XVIème partie

Il est intéressant de savoir ce que Saint Maximilian Kolbe a dit au sujet des «Protocoles des sages de Sion», des écrits qui révèlent beaucoup de plans pour ce monde, dans le passé, dans le présent et dans le futur, mais la publicité médiatique les déclare faux …

En 1926, à Bucarest, il y avait le Congrès international des Francs-Maçons, en se référant à ce congrès, le Père Kolbe écrivit: “Ces messieurs (c’est-à-dire les Francs-Maçons) croient gouverner; écoutons alors ce que écrivent ‘les Protocoles des sages de Sion’ (document que le père Kolbe appelait: ‘Le livre fondamental de la Franc-maçonnerie’)”.

-

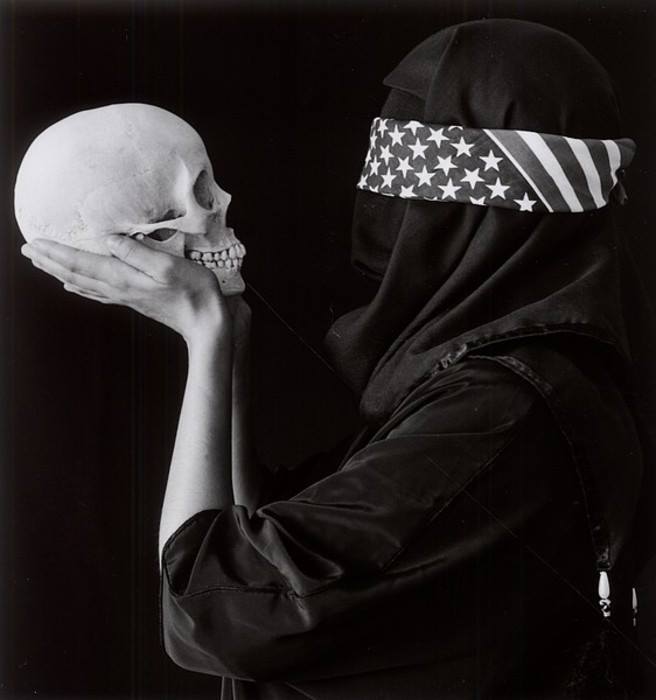

"Le choc des civilisations" de Samuel Huntington 3/7

Comme vous pouvez le constater, l’ouvrage de Huntington est intéressant car il contient une foule de concepts permettant d’abstraire et ainsi de comprendre la réalité. À partir de ces concepts, l’esprit peut explorer de nouvelles voies. Huntington constate par exemple que beaucoup de pays traditionnels ont évolué du kémalisme vers le réformisme. En effet, durant les premières phases du changement, l’occidentalisation favorise la modernisation. Pendant les phases suivantes, la modernisation favorise la désoccidentalisation et la résurgence de la culture indigène de deux manières. « À l’échelon sociétal, la modernisation renforce le pouvoir économique, militaire et politique de la société dans son ensemble et encourage la population à avoir confiance dans sa culture et à s’affirmer dans son identité culturelle. À l’échelon individuel, la modernisation engendre des sentiments d’aliénation et d’anomie à mesure que les liens et les relations sociales traditionnelles se brisent, ce qui conduit à des crises d’identité auxquelles la religion apporte une réponse » [p.99].

-

OTAN : 75 ans, pour quoi faire ?

-

Fêtes et coutumes populaires dans l’Ancien Régime

L’Ancien Régime est marqué par l’abondance de fêtes et de réjouissances diverses : 55 dans le diocèse de Paris au début du XVIIe siècle (soit en moyenne une par semaine), en plus des 52 dimanches. Dans le diocèse d’Angers, avant 1693, 63 fêtes jalonnent l’année. Le travail est alors interdit sous peine d’amende.

Il est évidemment impossible de détailler dans cet article toutes les fêtes locales. Certaines de ces fêtes locales sont pour l’anecdote parfois particulièrement pittoresques comme la fête du 22 août à Beaucaire, où est organisée une course des prostituées de la ville et des environs entièrement nues. Par ailleurs, certaines réjouissances sont spontanées comme à Arras en 1434, où il neigea pendant trois mois et trois semaines à compter du 30 novembre, ce qui permis aux habitants de modeler de nombreuses figures avec la neige ; ou à Lille en 1600 où l’on a fait rôtir un porc sur une fontaine gelée en présence d’une cinquantaine de personnes. -

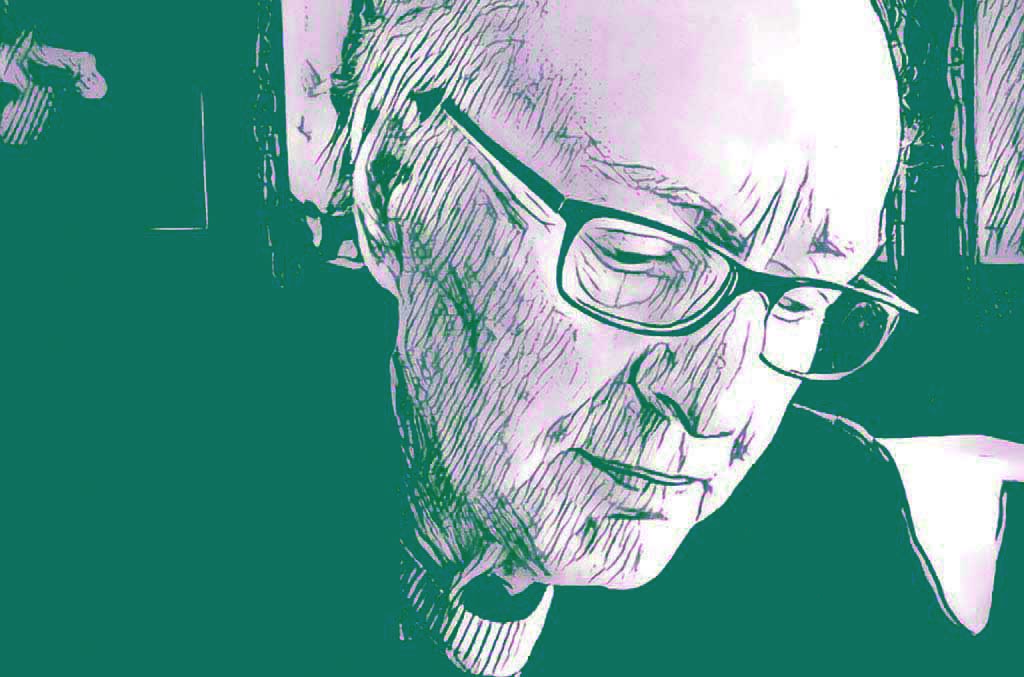

Prendre le maquis avec Éric Werner (4/4) Le recours aux forêts

Quatrième et dernière patrie de notre entretien exceptionnel avec le philosophe Éric Werner, qui nous conduit au cœur de notre sujet : pourquoi « prendre le maquis », pour reprendre le titre de son essai paru à la Nouvelle Librairie, et pourquoi le prendre avec Ernst Jünger ? D’abord parce que le grand auteur allemand a consacré au sujet un indispensable « Traité du rebelle ou le recours aux forêts ». Le rebelle, c’est pour Jünger le « Waldgänger », soit « celui qui marche en forêt ». Il y a en lui du maquisard, nous dit Éric Werner. Si un tel homme prend le maquis, c’est qu’il a face à lui un État total tout-puissant. Impossible de le défier frontalement. En revanche, on peut lui livrer une guerre défensive. De ce point de vue, le recours aux forêts relève du calcul stratégique. C’est une manière de renouer avec le politique, quand, précisément, le politique a déserté la cité. La forêt n’est pas une fin en soi, ni non plus seulement une retraite ; elle ouvre un nouveau front, celui des libertés, qu’il s’agit de sauvegarder… avant de les réintroduire dans la cité.

-

Quand l’extrême droite résistait – Quand la gauche collaborait [Vidéo]

14/12/2017 – 09h45 Paris (Breizh-info.com) – Ce sont deux reportages historiques de grande qualité que le service public a proposé il y a quelques jours sur la 5. Avec « Quand l’extrême droite résistait » et « Quand la gauche collaborait » les deux réalisateurs Florent Leone et Christophe Weber ont mis les pieds dans le plat de l’historiquement correct devenu doxa et brisé des tabous qui sclérosaient l’histoire contemporaine de la France depuis plus de 70 ans.

-

Axelle Girard - Éduquer le regard, élever les âmes

-

Aux origines de la Reconquista (Xe-XIe)

Vers l’an mil a lieu une mutation d’une grande importance en Espagne : alors qu’al-Andalus (l’Espagne musulmane) entre dans une crise profonde qui conduit à son éclatement au cours du XIe siècle, l’Occident connaît un formidable essor démographique et économique, s’accompagnant d’une grande ferveur religieuse. La Chrétienté “se barde de fer” selon la formule de Munier-Jolain, historien du XIXe siècle.

Avant le XIe siècle, il est inexact de parler de Reconquista et d’ailleurs les territoires reconquis jusqu’à cette date sont négligeables. Ce ne’st qu’après le double “électrochoc” du sac de St-Jacques-de-Compostelle et du sac du Saint-Sépulcre, que l’idée d’une reconquête légitime de l’Espagne fait son chemin jusqu’à devenir un projet dynastique pour les souverains chrétiens espagnols. A cet égard, le royaume d’Aragon joue un rôle d’impulsion mais c’est le royaume de Castille qui s’étend le plus rapidement à l’Ouest de la péninsule. Le XIe siècle voit d’ailleurs la reconquête symbolique de Tolède, l’ancienne capitale des Wisigoths.