culture et histoire - Page 1758

-

bagdou une terre un peuple

-

Quand l’impôt pousse à la révolte

Le mécontentement contre l’impôt n’est pas un sentiment nouveau. Par le passé, il a provoqué de nombreuses jacqueries, des mouvements sociaux et même des rébellions ouvertes contre l’État.

En 2014, le taux de prélèvements obligatoires atteindra 46,1 % du PIB. Pour mémoire, il était de 10 % en 1900, époque où le Parlement retentissait des polémiques opposant partisans et adversaires de l’impôt sur le revenu, qui ne sera voté qu’en 1914 !

Les Français ont de solides raisons, aujourd’hui, de penser que les impôts sont trop lourds, mal répartis ou mal utilisés. Ce sentiment n’est cependant pas nouveau dans l’histoire. Toute la question est de savoir s’il peut conduire à des attitudes ouvertes de refus de l’impôt, ou même à des révoltes antifiscales comme on a pu en voir dans le passé.

Après l’effondrement de l’Empire romain, il faut plusieurs siècles pour retrouver une fiscalité d’État. Jusqu’au XIIe siècle, la fiscalité est donc seigneuriale, ecclésiastique et municipale. Les Capétiens, qui règnent sur la France, ne sont d’abord que des seigneurs parmi d’autres seigneurs. En vertu d’un principe du droit féodal, le roi « vit du sien », c’est-à-dire du revenu de son domaine. Mais en étendant son pouvoir, la dynastie, progressivement, entreprend de reconstruire un État central, qui va être conduit par la nécessité à lever des impôts. A la fin du XIIe siècle, la royauté impose les biens du clergé en vue de financer la croisade, mesure qui provoque, sous Saint Louis et plus encore sous Philippe le Bel, un conflit avec la papauté, cette dernière refusant que le clergé soit soumis à l’impôt sans son consentement.

En 1382, Paris se révolte contre les impôts indirects

Dans une deuxième phase, à partir du XIIIe siècle, la défense du royaume justifie l’imposition des sujets, cet appel étant conçu comme un rachat du service en armes. Mais au XIVe siècle, le conflit franco-anglais accroît les exigences fiscales. Les Capétiens sollicitent les villes et l’Église afin qu’elles leur cèdent une partie du produit de leurs impôts, et demandent l’aide des grands féodaux pour percevoir de nouveaux impôts. La fiscalité royale est toujours regardée comme une contribution exceptionnelle, qui suppose d’être négociée. Les états provinciaux ou les états généraux, qui réunissent les délégués des barons, de l’Église et des « bonnes villes », mènent les tractations qui conduisent à un accord avec le roi sur le montant exigé.En 1380, à un moment où la guerre avec les Anglais s’apaise, Charles V, avant de mourir, décide d’abolir les aides, c’est-à-dire la fiscalité indirecte. Ce geste généreux néglige le fait que l’État royal s’est renforcé et réclame des moyens permanents pour soutenir l’administration et la justice. Les aides sont donc rétablies, ce qui provoque, en 1382, les deux premières révoltes antifiscales importantes de l’histoire de France : la Harelle à Rouen et la révolte des Maillotins à Paris, où des demeures de bourgeois, de changeurs et d’officiers royaux sont brûlées. L’affaire se clôt par la pendaison d’une douzaine d’émeutiers, suivie d’une amnistie générale, mais Philippe le Hardi, régent et oncle du roi mineur, Charles VI, maintient les aides.

A partir du XVe siècle, la monarchie ne négocie plus que les modalités de l’assiette et de la levée des impôts avec les états. Mais elle négocie. « Sous l’Ancien Régime, explique l’historien Jean-Christian Petitfils, l’impôt direct reste considéré comme anormal. » L’accroissement des besoins de l’État, la guerre, surtout, qui fait bondir le budget royal, amènent une augmentation de la pression fiscale qui se traduit, sous Richelieu, puis sous Mazarin, par de nombreuses révoltes : Croquants du Quercy (1624), Lanturlus de Bourgogne (1630), Nu-pieds de Normandie (1639). Ces mouvements sociaux réunissent parfois le peuple, la petite noblesse et le clergé contre l’État mais ne revêtent jamais un tour antimonarchique : les émeutiers incriminent les « mauvais conseillers » du roi et se contentent de s’en prendre aux collecteurs d’impôts. A partir du règne personnel de Louis XIV, toutefois, les séditions de ce type, telle la révolte des Lustucrus dans le Boulonnais (1662) ou celle du Papier timbré en Bretagne, dite des Bonnets rouges (1675), sont réprimées sans pitié.

« Il faut distinguer la pression fiscale et le ressenti fiscal, commente Jean-Christian Petitfils. Objectivement, le poids de la fiscalité, sous l’Ancien Régime, n’est pas si considérable.

Des chercheurs britanniques ont montré que la pression fiscale, à la mort de Louis XIV, était deux fois moindre en France qu’en Angleterre. Mais l’injustice dans la répartition de la taille (l’impôt direct), les multiples exemptions dont bénéficiaient certaines catégories de la population allaient provoquer une aspiration à l’égalité devant l’impôt qui ne ferait que s’exacerber, sous Louis XVI, quand la monarchie échouerait à imposer cette réforme. »

Les vignerons de l’Aude, en 1907, font la grève de l’impôt

La Révolution réorganise et unifie la fiscalité, créant des taxes dont certaines existent toujours. Napoléon, lui, met en place une administration fiscale dont nous avons hérité. L’impôt moderne n’a plus seulement pour but de financer les entreprises conduites par l’État, à commencer par la guerre : il poursuit un but politique, social, moral. Toutefois rien ne va de soi. Quand la révolution de 1848 crée une contribution « exceptionnelle », les paysans de Cusset, dans l’Allier, mettent le feu à la perception en s’écriant : « En République, on ne doit plus rien payer ! » L’alcool et le vin sont taxés, à la fin du siècle, au nom d’arguments qui mêlent l’impératif économique et les considérations hygiénistes. Mais dans les années 1905-1907, les vignerons du Jura puis de l’Aude, s’estimant surtaxés et insuffisamment soutenus après la crise du phylloxéra, lancent une grève de l’impôt qui dure plus de six mois.

Entre 1894 et 1914, la Chambre des députés vote plusieurs fois la création de l’impôt sur le revenu, projet qui est repoussé par le Sénat, puis adopté sous forme de compromis, en juillet 1914, et appliqué pour la première fois en 1916. Le principe même de cet impôt sera combattu, pendant l’entre-deux-guerres, par les groupes parlementaires de droite et par diverses ligues des contribuables.

En 1955, Pierre Poujade, fondateur de l’Union de défense des commerçants et artisans, appelle à la grève de l’impôt. Ses consignes sont peu entendues, mais le poujadisme devient un mouvement politique qui, en 1956, envoie 52 députés au Palais-Bourbon (parmi lesquels le jeune Jean-Marie Le Pen). Quinze ans plus tard, Gérard Nicoud reprend le flambeau de la défense des petits commerçants contre le fisc : après avoir dévalisé une perception à La Tour-du-Pin (Isère), en 1969, il appelle à la grève de l’impôt, en 1970, au cours d’un meeting qui réunit 40 000 manifestants au Parc des Princes.

Et aujourd’hui, sommes-nous en 1788 ?

Jean-Christian Petitfils ne le pense pas : « De nos jours, le sentiment révolutionnaire n’existe pas. Nous sommes dans un État de droit, et les institutions de la Ve République stabilisent le système : c’est dans les urnes que s’exprime le mécontentement. Le ras-le-bol n’en est pas moins réel, car il est provoqué par le sentiment que l’État demande aux Français des sacrifices qu’il ne s’impose pas à lui-même, et donc que la pression fiscale ne sert à rien. »

Nicolas Delalande, un historien qui a étudié les réactions de l’opinion vis-à-vis de l’impôt depuis 1789, observe que le consentement à l’impôt « repose sur un lien de confiance qu’il faut perpétuellement reconstruire » (*). Si certains Français s’exilent aujourd’hui pour des raisons fiscales, c’est parce que ce lien de confiance entre l’État et eux a été rompu. Il ne sera pas rétabli en se contentant de traiter les exilés de mauvais citoyens. Faut-il rappeler que la révocation de l’édit de Nantes, en 1685, en chassant les élites économiques protestantes, a coûté cher à la France ?

(*) Les Batailles de l’impôt. Consentement et résistances de 1789 à nos jours, Seuil, 2011.

-

Frakass - Les VIII Commandements de... - Frakass (1997)

-

Éducation : ces professeurs tentés par le Front national

« Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. » (Platon, République, VIII, 562b-563e.)

Un certain « collectif Racine » (le français est, paraît-il, la langue de Racine, mais c’est aussi celle de Céline ou de San-Antonio), composé d’enseignants qui soutiennent Marine Le Pen, me cite volontiers parmi ses centres d’intérêt. Parallèlement, le FN m’emprunte un certain nombre d’arguments dans son programme. Est-ce à dire, comme me l’a demandé jeudi dernier un journaliste de La Croix, que je suis, moi aussi, un gars de la Marine ?

Et si le FN déclarait demain que la Terre tourne autour du Soleil, faudrait-il supposer que Galilée cotise au parti de Jean-Marie ?

Des couplets chevènementistes dans les incantations du FN

Les constats du FN, repris par le « collectif Racine », sont à peu près tous corrects. Et cela chatouille ou gratouille les enseignants qui ont voté Hollande (et quelques autres), navrés de voir Peillon ne rien toucher aux programmes, ni aux méthodes, ni à la mainmise sur l’École des pédagogistes les plus fumeux, recyclés dans les ESPE après avoir sévi dans les IUFM. Navrés aussi de voir des syndicalistes les plus bornés, membres de droit de la future Commission des programmes qui se met aujourd’hui en place afin de réduire encore, si se peut, les savoirs transmis aux élèves (1). Choqués d’apprendre la présence, dans la future Commission des programmes, des spécialistes auto-proclamés les plus fourbus.

Les profs pleurent sur leurs forums. Mais ils sont bien forcés de constater que le FN énonce quelques vérités premières : oui, l’École va mal ; oui, les parents ne sont pas contents ; oui, c’est l’ignorance que l’on enseigne ; oui, la République a mal à l’École, symptôme fatal de son sentiment de perdition ; et oui, il y a des couplets quasi chevénementistes dans certaines incantations du FN, et ce n’est pas tout à fait un hasard (Florian Philippot, vice-président du FN était chevènementiste, NDLR). Pas un hasard non plus si un vrai républicain comme Nicolas Dupont-Aignan tient aujourd’hui un discours quasi identique.

Quand le FN cite Platon

Mais si ce sentiment existe, c’est que la Gauche a abandonné les enseignants en rase campagne, persuadée qu’ils voteront quand même pour elle, en cas de duel Marine / François. Ah oui ? Eh bien s’ils comptent sur un 2002 à l’envers, ils se trompent : combien d’enseignants, malgré les mauvais coups de Chatel, se sont abstenus en 2012…

Que dit le FN (2) ? Que « l’élitisme républicain, qui repose sur une exigence collective et sur l’effort individuel, est le meilleur levier pour assurer l’égalité des chances » : oui. Que « le laxisme scolaire enferme les plus défavorisés sur le plan culturel et social et permet la reproduction héréditaire des élites » – c’est évident, même si les têtes molles du SGEN et du SE-UNSA, si actives rue de Grenelle, croient toujours que les incantations sur le collège unique « toujours pas accompli » et la carte scolaire « à réactiver de manière rigide » suffiront à améliorer une situation dont ils sont pleinement responsables.

Et le Front de citer Platon : « Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. »

17 % d’élèves en perdition en 6e

Je n’ai pas à prouver que je ne suis pas un pilier du FN, je me suis déjà expliqué sur ce point avec une clarté dont certains pourraient s’inspirer (3). Je suis fondamentalement irrécupérable…

Alors, entendons-nous. Je ne ferai pas un faux procès au FN pour savoir si ce parti (qui désormais porterait plainte dès qu’on le qualifie d’extrême droite) pense ou non ce qu’il écrit. Je ne me fie qu’à ce qui se fait effectivement.

Et que fait le gouvernement socialiste ? Il entérine, sur de nombreux points, ce qui s’est fait sous Sarkozy, à l’Université, par exemple : Fioraso, c’est Pécresse moins l’intellect – lire ici et là. Il se lance dans un projet fumeux d’aménagement des rythmes scolaires sans voir (sans vouloir voir) que ce qui manque aux enfants, aujourd’hui, ce n’est pas une initiation à la bourrée auvergnate ou au chapeau rond des Bretons, ton-ton, mais une vraie maîtrise du français, des maths, de l’histoire, des sciences – bref, une réduction de ce taux aberrant de 17 % (chiffre officiel) d’élèves ne maîtrisant rien, mais alors rien, à l’entrée en sixième. Une demi-journée de plus, oui, mais pour y distiller des savoirs, et non du divertissement démobilisateur.

Le République trahie

Retour au programme du FN. « L’école doit être un sanctuaire, mettant à l’abri des modes et des lubies l’exigence de transmission des savoirs, des connaissances et du goût de l’effort. Les méthodes et l’état d’esprit pédagogistes n’y ont plus leur place. » Que Marine Le Pen cite Jean Zay sans le nommer est tout de même signe de quelque chose – de l’abandon, de la trahison des idéaux républicains par la Droite comme par la Gauche.

Cela étant dit, parler d’UMPS, comme le fait le FN, n’apporte rien si l’on ne condamne pas explicitement le libéralisme, dont les uns et les autres se réclament. Le libéralisme s’accommode fort bien de ce que les imbéciles béats appellent la démocratie, ce qui lui permet d’évacuer la république. Et si le FN est aujourd’hui le seul à adopter un discours républicain, à qui la faute, sinon à ceux qui ont galvaudé les idéaux de 1793 et de 1905 pour faire de la place aux idéologies pédagogiques les plus délétères, au communautarisme, au relativisme des savoirs, noyés dans les « savoirs transversaux » et le « savoir-être” » cette nouvelle tarte à la crème destinée à camoufler les ratés de la transmission ?

L’extrême se nourrit de désespoir

Les enseignants font ce qu’ils peuvent pour faire leur boulot – en faisant le gros dos, comme d’habitude, devant les réformateurs de tout poil et les incitations à modifier leurs pratiques. Mais il s’agit là des enseignants en place : quid de ceux que l’on recrute, et que l’on endoctrine d’autant plus facilement que leurs compétences disciplinaires sont de plus en plus faibles ? Aujourd’hui, les moyennes du CAPES sont relevées par les jurys, comme de vulgaires notes du Bac, pour camoufler le niveau stupéfiant de certains étudiants, particulièrement dans les matières scientifiques. Et cela fait longtemps que l’on se contente de hausser les épaules quand les copies des candidats au concours d’enseignement se révèlent truffées de fautes – ils apprendront plus tard l’accord du participe, n’est-ce pas…

Que le FN surfe tranquillement sur l’actuelle gabegie de l’Éducation nationale, rien d’ahurissant. Que Jean-François Copé, qui a soutenu l’une des pires politiques éducatives jamais lancées en France, ironise sur le chaos né de la réforme des rythmes scolaires, rien d’étonnant non plus : Peillon a donné le bâton pour se faire battre.

Soit le gouvernement change radicalement de politique, soit les enseignants iront voir ailleurs qu’à gauche – ou à droite. L’extrême se nourrit de désespoir – et le ministère aujourd’hui nourrit ce désespoir. Si désormais le FN est le seul à poser les bonnes questions et à avancer des réponses crédibles, « ce n’est pas ma faute.

Jean-Paul Brighelli, Le Point.fr, 4/10/2013

Voir aussi :

Jean-Paul Brighelli, La fabrique du crétin : la mort programmée de l’école,, Édition : Jean-Claude Gawsewitch, 22 août 2005, 221 pages

Notes de l’auteur :

(1) Selon des sources bien informées, le ministre de l’Éducation nationale pourrait nommer au futur Conseil supérieur des programmes (CSP) : Roger-François Gauthier (IGAENR), Denis Paget (prof de lettres, ancien co-secrétaire général du Snes), Agnès Van Zanten (sociologue de l’éducation), Cédric Villani (mathématicien, directeur de l’Institut Henri Poincaré, médaille Fields 2010). On parle aussi de la nomination de Laurence Parisot… Alain Boissinot, ancien recteur de l’académie de Versailles, présidera le Conseil. Vieilles barbes et chevaux de retour. Le seul enseignant dont le nom est cité n’a pas vu un élève depuis des lustres. Bravo à Vincent Peillon.

(2) Je ne poserai pas la question de la sincérité de Marine Le Pen : elle fait de la politique – comme tous les autres, dont on devrait aussi, de temps en temps, interroger la crédibilité, au vu de leurs réalisations dès qu’ils arrivent au pouvoir.

(3) J’y disais en particulier sur le FN « il se pare des plumes du paon en se faisant le chantre de l’école républicaine – jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que sous le plumage dont il s’habille, la volaille est déjà plumée, le chèque-éducation en place et le privé confessionnel aux commandes. »

http://www.polemia.com/education-ces-professeurs-tentes-par-le-front-national/ -

Paris Violence - Baïonnette au canon

-

Succès du déjeuner de l'Agrif

Environ 480 personnes ont participé au déjeuner du 30e anniversaire de l’AGRIF samedi dernier au palais de la Mutualité à Paris. Inspiré du CRIF ce déjeuner rassemblait des militants de diverses tendances politiques et associatives, ayant tous pour objectif la défense de l'identité chrétienne et française.

Dans son discours, Bernard Antony a demandé aux partis politiques de faire connaître leurs positions sur ces grands enjeux :

-

Le respect de la vie innocente : voulez-vous conserver la loi Veil ou, comme l’AGRIF, la remplacer par une loi de protection de l’enfant à naître ?

- La défense de la famille : voulez-vous, comme l’AGRIF, de l’abrogation sans condition de la loi Taubira ? Voulez-vous, comme l’AGRIF, de la liberté scolaire et de l’égalité de financement par le chèque scolaire ?Face au totalitarisme eurocratique, voulez-vous, comme l’AGRIF, affirmer qu’il faut « sortir de cette Europe-là » ?

- Face au péril de la théocratie totalitaire de l’islam, défendez-vous la liberté de critique, de réfutation, et de refus de l’ordre politico-social musulman ?

- Face à la subversion-perversion de la loi antiraciste, en voulez-vous la suppression et le retour à la loi réprimant l’injure et la diffamation ?

Se sont succédées à la tribune Me Jérôme Triomphe (pour un discours haut en couleurs), Jean-Pierre Maugendre, Alain Escada, Hilaire de Crémiers (Politique-Magazine), les convertis de l’islam Saïd Oujibou et Christophe Bilek, Daniel Hamiche (au titre de l’Observatoire de la chritianophobie), qui a égrené le bilan de 9 mois de christianophobie en France, Guillaume de Thieulloy, le Hersant des médias sur internet, Béatrice Bourges, Xavier Lemoine, Carl Lang, Me Frédéric Pichon, qui a rappelé, comme ensuite Bruno Gollnisch avec brio, l'effondrement soudain du Mur de Berlin en 1989. Bruno Gollnisch, déjà député européen, a conté son passage à l'Est, quelques minutes avant la chute du Mur, chute que rien ne laissait présager. Façon de dire que notre système peut également s'effondrer d'un moment à l'autre, sans prévenir.

Enfin, Bernard Antony a honoré du « Prix de l’AGRIF 2013 » le Dr Xavier Dor, récemment condamné pour avoir osé commettre le crime d'offrir des chaussons de bébé à une femme rencontrée dans l'escalier menant au Planning familial.

-

-

Frédéric Lordon : « Impasse Michéa »

Rien d’étonnant à ce que Jean-Claude Michéa, depuis son Impasse Adam Smith jusqu’à ses Mystères de la gauche, reçoive un accueil des plus bienveillants chez les commentateurs de droite. [...] Que certains à gauche lui trouvent quelque charme est plus surprenant. Frédéric Lordon dissipe ici avec vigueur et humour les malentendus qu’une lecture superficielle des écrits de Michéa peut produire. En jeu: rien de moins que notre rapport à l’histoire et à la situation contemporaine, et la possibilité d’y intervenir.

Il y a des gens avec qui être en désaccord est une fête. Ce n’est pas le cas s’agissant de Jean-Claude Michéa. L’intransigeance de son anticapitalisme est, en tant que tel, un parti qu’on prend sans hésiter avec lui. Sa démolition de la gauche de droite en ses organes branchés – Libération, Les Inrocks, Canal – est réjouissante, comme l’est toute offense faite à ceux qui universalisent axiologiquement leur mode de vie (de privilégiés) sans aucun souci de l’universaliser pratiquement (c’est-à-dire politiquement) – il est vrai qu’il faudrait pour ce faire mettre en question la machine néolibérale à inégalités généralisées, conclusion sans doute inaccessible à l’esprit hipster, dont la vertu de conséquence en politique n’a jamais été le fort.

Malheureusement, des détestations communes ne font pas une pensée commune. Ni une politique. On peut facilement partager avec Michéa sa vacherie sarcastique à propos des plus ridicules manifestations de la branchitude mondialisée, mais pas grand-chose de plus. Ne reconnaît-on pas les convergences de rencontre au fait qu’on peut se rendre en leur foyer depuis des directions très différentes ? Voire très opposées.

C’est le cas ici, car la vision du monde qui soutient les sarcasmes partageables de Michéa n’est pas elle-même facilement partageable. C’est que quand Michéa rompt, il ne fait pas les choses à moitié. Voilà maintenant qu’il rompt avec la gauche (1), quelle qu’en soit la définition, et sans esquisser le moindre effort d’en repenser l’idée au loin du «socialisme» de droite et de ses appareils culturels. Mais, surtout, il rompt avec son temps.

On ne peut pas dire que cette rupture ait le geste honteux ou emberlificoté: elle est assumée, claironnée et revendiquée, en un mouvement de défi à l’idéologie du temps (progressiste). Michéa s’en va avec la certitude que donne la force des syllogismes : l’époque se gargarise de progrès, or tout ce qu’elle produit est abominable, par conséquent c’est l’idée même du progrès qui est abominable – et je quitte l’époque.Le refus du « progressisme », prisonnier qui s’ignore du Progrès

Mais fustiger le «Progrès» comme mythe pour mieux revaloriser la tradition, c’est encore rester enfermé dans la problématique du Progrès – en inversant simplement le signe des valorisations dont «l’avant» et «l’après» font respectivement l’objet. En ce sens Michéa reste prisonnier de la flèche du temps axiologique, à ceci près qu’il se trouve en désaccord avec ses contemporains quant à son orientation véritable: à tous le cours de l’histoire est également linéaire, mais pour les uns c’est l’aval qui a le monopole du «bien» – et pour Michéa c’est l’amont.

Autant que le progressisme, l’anti-progressisme, dont Michéa se revendique, appartient, à une simple inversion près, à la problématique du Progrès, dont il faudrait se demander s’il n’y aurait pas quelque avantage à s’en débarrasser comme machine à faux problèmes, plus encombrante qu’autre chose. Non pas que nous renoncerions par là à juger de ce qui nous arrive historiquement, mais que nous pourrions exprimer des préférences sans avoir à les rapporter à un grandiose «cours de l’histoire» qui nous forcerait à l’accepter ou à le rejeter en bloc.

La logique du «bloc» est d’ailleurs le scrupule, le caillou gênant et récurrent, de la pensée de Michéa qui tout de même voit bien que, de temps en temps, les « valeurs traditionnelles », dont il assume ouvertement l’héritage, emportent, sur le plan des mœurs, quelques conséquences répugnantes, verrues en fait inévitables d’un anti-progressisme de principe qui, même supposément rénové, ne s’est pas donné les moyens conceptuels de discriminer – opération peu dans les cordes de la logique du «bloc».

C’est sans doute cette logique du bloc, encore, et plus précisément du bloc contre bloc, qui conduit Michéa à produire, pour les besoins de sa cause, un ennemi imaginaire, sous la figure du progressisme universel, monolithique et borné dont, dit-il à peu près, nul représentant ne consentirait jamais, fût-ce au dernier degré du tourment, l’aveu que «ça pouvait avoir été mieux avant» (Les Mystères de la gauche, p.31).

Michéa ne doit pas beaucoup sortir de chez lui, ou bien disposer d’instruments très sophistiqués pour ne croiser sur son chemin que les «progressistes» qui l’arrangent, faute de quoi il n’aurait pas grand mal à en rencontrer qui se feraient un plaisir de lui accorder tout de go que le capitalisme néolibéral est bien pire que le capitalisme fordien, c’est-à-dire, pour que les choses soient tout à fait claires, que sous le fordisme – avant, donc –, c’était mieux.

Encore faut-il ne pas se tromper sur ce qu’on peut tirer de cette indiscutable préférence rétrospective. On n’en tire pas, par exemple, que, pour avoir été mieux, le fordisme était bien. C’est sans doute un point que Michéa accorderait sans difficulté, pour cette simple raison que le fordisme c’était le capitalisme, au sein duquel on peut sans doute discerner du «mieux» et du «moins bien», mais pas du «bien» tout court – constat d’où, par parenthèses, il suit que les purs et simples rembobinages de l’histoire ont des propriétés des plus discutables.

Dans ses usages théoriques les plus appropriés, le fordisme s’offre donc moins comme un modèle auquel simplement retourner que comme l’irréfutable matière d’un contre-exemple à opposer à tous ceux qui soutiennent, contre son évidence historique, que la moindre entorse au modèle néolibéral de la déréglementation internationale généralisée est vouée à engendrer des monstres nord-coréens (feu l’Albanie d’Enver Hodja n’étant malheureusement plus disponible).

Le fait est qu’on ne se lasse pas de ces élémentaires corrélations historiques qui voient l’« horreur fordienne » coïncider avec trente ans de croissance, de plein-emploi et d’élévation sans précédent du niveau de vie des salariés, et la raison néo-libérale à la tête de trente ans de chômage de masse, d’inégalités sans précédent et de la plus grave crise de l’histoire du capitalisme – bilans dont la simple comparaison terme à terme aurait dû conduire depuis longtemps à passer sans phrase le néolibéralisme aux poubelles de l’histoire.

Ainsi le fordisme a-t-il davantage des vertus «logiques» – puisqu’un seul contre-exemple suffit à détruire sans appel une prétention (néolibérale) à la généralité – que politiques, en tout cas au sens de la figuration d’un avenir possible.

Non pas qu’il n’offre quelques robustes principes directeurs dont on pourrait très bien s’inspirer à nouveau, ceux notamment de l’inhibition de la finance, de la neutralisation de la concurrence et de la relocalisation des activités, mais parce que ses propres tâches aveugles (la dépossession salariale, le dogme de la croissance et l’ignorance absolue de toute préoccupation écologique) appellent moins à le reproduire régressivement qu’à inventer les voies d’une remise en marche de l’histoire, pourquoi pas post-capitaliste ?

Mais ce mouvement, Michéa lui-même refuserait-il de l’appeler un progrès ? Et s’il accordait le mot, n’accorderait-il pas également que ce progrès-là pourrait être la matière d’un progressisme bien compris, que rien n’oblige à abandonner aux téléologies du marxisme le moins sophistiqué ?

Misère de la common decency

Mais Michéa considérera sans doute que cette discussion sur le Progrès (grand P) est passablement scolastique, et que des urgences autrement concrètes menacent. Pour aller enfin au cœur de la discussion, la grande urgence de Michéa est morale. En voilà le cœur, mais en voilà aussi le paradoxe : car, de prémisses qu’on pourrait partager avec lui, quitte d’ailleurs à devoir les formuler à sa place parce qu’il ne les explicite pas lui-même, il ne suit pas du tout qu’on l’accompagne là où il s’efforce de nous emmener.

La prémisse – anthropologique –, c’est que l’homme est désir, que le désir peut tendre à l’illimité, que rien dans son essence ne le retient a priori d’être antisocial, qu’il est donc une puissance potentiellement violente, et qu’il n’est par conséquent pas de société qui ne survive sans (pour partie) en organiser la contention.

De ce point de vue on surestimerait difficilement la portée anthropologique du néolibéralisme, ou plutôt de la révolution individualiste dont il est la pointe la plus avancée, et qui, affranchissant les individus des assignations de la tradition, a par le fait même libéré leurs élans désirants – posant incidemment la redoutable question de savoir comment une société « individualiste » peut tenir.

À n’en pas douter, pour Michéa, elle le peut de moins en moins, et se dirige même sûrement vers la catastrophe terminale si «on» la laisse à ses pentes. Car la pathologie antisociale de l’illimitation a déjà produit ses ravages, et l’on ne voit nulle part la moindre contre-tendance spontanée.

Ce qu’on voit parfaitement, en revanche, ce sont les effets de la démesure capitaliste dont le principe d’accumulation indéfinie n’emporte aucune modération interne, et dont on peut être sûr qu’il dévastera jusqu’au dernier arpent de la planète avant de s’arrêter. On voit tout aussi bien les effets politiques et moraux ravageurs de l’illimitation financière qui ne connaît plus aucune borne dans l’entassement des fortunes ni dans l’acceptation des inégalités.

Et de toutes ces choses-là on peut faire sans hésiter le même diagnostic que Michéa, situer à leur principe les mêmes forces du désir individuel libéré de tout, autocentré jusqu’à l’ignorance absolue de ses effets collatéraux, à ce point qui faisait dire à Hume qu’« il n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à l’égratignure de mon petit doigt ».

De ces désastres, cependant, Michéa pense avoir trouvé l’antidote en la common decency d’Orwell. Ah ! Orwell ! Orwell et son délicieux mépris des « intellectuels progressistes », le fait est, si souvent risibles, si souvent dans l’erreur, mais parfois des intellectuels, avant que d’être progressistes, c’est-à-dire des gens qui s’efforcent de travailler un peu rigoureusement – avec des concepts par exemple.

Évidemment prendre les choses sous cet angle ne jette pas la lumière la plus avantageuse sur la pensée orwellienne, dont la faiblesse conceptuelle n’est nulle part si criante qu’avec la common decency.

C’est qu’il y a loin entre une intuition, si parlante fut-elle, et une idée claire et distincte (autant qu’elle peut l’être), avec laquelle on sait vraiment de quoi l’on parle – plutôt que de seulement « croire qu’on sait ». Michéa n’est pas sans s’en rendre compte, qui se débarrasse cependant du problème à l’aide d’une méthode, à laquelle il a d’ailleurs fréquemment recours, consistant à faire comme si la mention par anticipation d’une possible objection valait ipso facto dédouanement et résolution.

Par exemple: «ce concept [de common decency] pourra paraître assez vague (du moins si l’on s’en tient à des critères purement universitaires), mais il offre néanmoins un double avantage politique » (Le Complexe d’Orphée, p. 67). « Vague », en effet, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais, d’une part, on ne sache pas que les avantages politiques susceptibles d’être tirés d’une idée vague offrent en eux-mêmes quelque raison valable d’oublier qu’elle est vague.

Et, d’autre part, si l’on peut toujours mettre les rieurs de son côté aux dépens des ratiocinations « purement universitaires », tous les procédés élusifs ne changeront rien aux faiblesses de l’intuitionnisme inspiré, qui envoie les grandes idées mais ne se préoccupe guère que l’intendance intellectuelle suive, prérequis pourtant à toute discussion possible – savoir de quoi l’on parle… Pour ne rien dire du fait – qu’on apercevra bientôt – qu’il est des négligences théoriques qui finissent en problèmes politiques.

Il est vrai que par un argument supplémentaire, toujours aussi étranger à l’ordre de la clarification des idées, Michéa nous invite à considérer que le flou de la pensée est ici entièrement racheté par le fait qu’Orwell forge ses «concepts» à l’épreuve d’une vie politique d’engagement: c’est des horreurs de la guerre d’Espagne qu’Orwell tient son « idée », genèse héroïque valant bien sûr mille fois mieux que la genèse spéculative, de même que «l’expérience de la vie» vaut mille fois mieux que le dessèchement des cabinets d’universitaires.

Mais, tout ceci mis à part, qu’est-ce que la common decency? On en cherche en vain une définition tant soit peu consistante. Bien sûr tout est fait pour donner le sentiment d’être immédiatement de plain-pied avec une notion qui semble parler d’évidence – manière de disposer au préaccord dont on sait qu’il est peu questionneur. Or questionner, il le faut bien.

Car sinon voilà à quoi on a à faire: « la common decency est le sentiment intuitif des choses qui ne doivent pas se faire (2). » Mais quelle est cette intuition des « choses qui ne se font pas», d’où sort-elle, et qui l’éprouve? Visiblement, elle n’est pas, ou plus, la chose du monde la mieux partagée, Michéa d’ailleurs ne le déplore-t-il pas à longueur de pages? Mais comment un « penchant naturel au bien (3) » peut-il se laisser effacer par l’histoire – puisqu’il est naturel? Comment la «morale commune » cesse-t-elle d’être commune? Commune à qui au fait?

Originellement au «peuple», dit-on – qui, s’il est un concept politique à peu près intelligible (et encore, non sans difficultés) est un concept sociologique des plus filandreux –, ou, pour ne rien arranger sous ce rapport, aux «gens ordinaires», «gens de peu», «petites gens» et autres évocations de la sociologie spontanée n’ayant pas d’autre ressource que le «vous voyez bien ce que je veux dire». Eh bien non, précisément, on ne voit pas bien.

La combinatoire passionnelle – ou l’homme capable de « tout »

Or, on s’excuse d’y revenir, mais pour mieux voir il faut des concepts – oui, terriblement universitaires. On pourrait prendre ceux de Spinoza, par exemple, qui ne met au jour les mécanismes élémentaires de la vie passionnelle que pour montrer l’infinie variété de leur combinatoire.

Si donc il y a bien quelque chose comme « une nature humaine, une et commune à tous » (Traité politique, VII, 27), on ne la trouvera certainement pas dans les contenus substantiels de la moralité de tel groupe à telle époque, mais dans ce qu’on pourrait appeler «l’abstraction réelle» des lois de la vie passionnelle.

«Abstraction» car ces schèmes affectifs dégagés par Spinoza dans les parties III et IV de l’Éthique sont souvent trop fondamentaux, trop élémentaires, pour être observés tels quels.

Mais «réelle» car ils n’entrent pas moins réellement dans les combinaisons d’affects, parfois extraordinairement complexes, qui produisent les faits observables de la vie passionnelle – un peu à la manière, pour faire image, dont nous n’avons jamais à faire à des électrons et des nucléons séparés, quoiqu’ils soient réellement là, combinés dans les molécules variées qui font notre environnement matériel observable.

Telle quelle en tout cas, l’«abstraction réelle» de cette nature humaine ne nous dit absolument rien de particulier: elle ne présente que l’ensemble des ressources élémentaires dont les formes historiquement situées de la vie passionnelle collective se chargeront de produire les innombrables combinaisons contingentes.

Il faut redire l’immense variété possible de cette combinatoire – dont un regard tant soit peu sensible à l’ethnologie et à l’histoire devrait avoir facilement l’intuition: les mœurs, c’est-à-dire les manières passionnelles collectives de sentir et de juger, varient dans le temps et dans l’espace – quelle découverte! –, et avec elles le sens de «ce qui se fait» et de «ce qui ne se fait pas».

On connaît des sociétés où faire arracher le cœur d’un enfant par un prêtre entrait régulièrement dans le domaine du «ça se fait», d’autres où laisser les femmes prendre l’époux de leur choix dans celui du «ça ne se fait pas», recommandations à chaque fois caparaçonnées d’évidence – en fait de l’«évidence» rien moins que naturelle des prescriptions morales, donc des formations passionnelles collectives de leur lieu et de leur temps.

Contre la pente dominante des sciences sociales contemporaines, qui y voient le pire des barbarismes intellectuels, Spinoza offre bel et bien les moyens de penser quelque chose comme une « nature humaine », «une et commune à tous», mais il l’envisage à un niveau d’abstraction et de « profondeur » tel qu’on ne saurait lui faire dire quoi que ce soit hors des combinaisons complexes qui lui donnent ses réalisations historiques particulières. En d’autres termes, la «nature humaine» en question est capable de tout ou au moins d’un très grand nombre de choses.

Spinoza ne cesse de le dire: le fait qu’il y entre sans aucun doute les dispositions affectives à la pitié, à la générosité, à l’entraide et à l’amour, « n’exclut » pour autant « ni les haines, ni la colère, ni les ruses, ni absolument rien de ce que l’appétit conseille» (Traité politique, II, 8). Et Spinoza de conclure avec sa froideur clinique caractéristique: « Dans la mesure où les hommes sont soumis aux passions, on ne peut pas dire qu’ils s’accordent par nature » (Éthique, IV, 32). Tu l’as dit, Benoît.

Il fallait ce détour par l’abstraction pour apercevoir que l’indécence procède de penchants aussi «naturels» que la décence, que l’une exprime autant que l’autre « une nature commune », et qu’on n’est guère avancé tant qu’on ne s’est pas penché de près sur les formes sociales, les structures et les configurations institutionnelles qui déterminent, et où et quand, l’une ou l’autre de ces possibilités de la nature humaine à s’exprimer.

Dans son anthropologie sélective, Michéa considère que « seul un être immature peut aimer le pouvoir, la richesse ou la “célébrité” » (Le Complexe d’Orphée, p. 343). Hélas pour lui, peut-être pour nous aussi, ce goût effréné fait intégralement partie des possibilités passionnelles de «la nature commune à tous», n’importe qui, «peuple» ou autre, convenablement «mis en situation» y cèdera, et ça n’est pas de le déclarer pathologique qui viendra à bout de ses tendances les plus dangereuses – mais d’en faire l’analyse réaliste et d’imaginer en conséquence les barrières institutionnelles à lui opposer.

Faute de ces prudences élémentaires, on en vient comme Michéa à déclarer, dans un parfait salmigondis de catégories, que la « common decency » (on ne sait pas ce que c’est) a son lieu naturel dans le «peuple des gens ordinaires» (on ne sait pas qui c’est). Michéa, qui se moque beaucoup de Toni Negri (avec lequel Dieu sait qu’il est possible d’avoir de rudes désaccords!) ne s’aperçoit même pas qu’il a en partage avec lui cette même tendance à magnifier un «peuple» idéalisé, plus fantasmé (et d’un fantasme d’intellectuel) que réel.

Car, sans vouloir contrarier Michéa, il faut lui faire observer qu’il arrive au peuple des gens ordinaires de ratonner – oui, parfois encouragé par le racisme d’État –, de faire des virées pour casser du gay – le cas échéant aidé des campagnes homophobes de certaines « élites » –, de voler, de tricher, et « de ne rien exclure de ce que l’appétit conseille ».

Toni Negri qui, pour des raisons ici secondaires, ne veut pas entendre parler de «peuple» mais seulement de «multitude», rêve, lui aussi, qu’elle soit univoquement bonne, comme il sied aux «sujets de l’histoire» –, mais n’est-il pas notoire que la multitude peut être émue quand elle pleure Lady Di, hideuse quand elle lève le bras à Nuremberg, bonne quand elle abat pour un instant toutes les divisons sociales et jette dans les bras les uns des autres jeunes des cités et bourgeois des beaux quartiers si la France gagne une coupe du monde – mais d’une bonté… chauvine.

« Peuple », « gens ordinaires » et « multitude » sont capables de tout, ce « tout » étant à comprendre le plus littéralement possible – et aussi au sens usuel de l’expression, le sens de l’échelle ouverte de l’abomination, comme l’atteste, par exemple, ce fait qu’on n’a pas trop vu les «gens ordinaires» manifester de «décence commune » dans l’Allemagne des années 1930 et 1940, plutôt le contraire.

Voilà donc où conduit la négligence conceptuelle, en l’occurrence à l’essentialisation du peuple bon, dépositaire naturel et éternel de la common decency. Opérant dans l’ensemble des possibilités de la vie passionnelles la soustraction injustifiée qui lui permet de ne garder que ce qui nourrit son idéalisation du peuple, Michéa s’interdit de voir que le peuple ne doit qu’à des conditions sociales extérieures (et pas du tout à son «essence» de «peuple») de ne pas choir dans l’indecency – et ceci exactement de la même manière que n’importe quelle catégorie sociale ne doit qu’à ses propres déterminations sociales de faire ce qu’elle fait (4).

Le «peuple» n’est pas moins disposé que les grands à la démesure et aux obscénités de la grandeur quand elle devient affranchie de tout. Simplement, peuple, il n’en a pas la possibilité.

Cette absence de possibilité n’a rien d’une vertu intrinsèque – qu’on nommerait common decency –, elle doit tout à une certaine condition, c’est-à-dire à une certaine position dans l’espace social, et à l’ensemble des déterminations que cette position emporte. C’est en effet le propre des sociétés traditionnelles, pour lesquelles Michéa a tant de tendresse, sociétés d’ordres et de places, que de river les mineurs à leurs ordres et à leurs places, toutes les assignations de la tradition travaillant à rendre impossible d’en sortir jamais.

C’est l’ensemble du système traditionnel qui se charge de la contention des désirs en faisant de l’idée même de s’extraire de sa condition, c’est-à-dire d’aspirer à davantage, une chose rigoureusement impensable. Il ne peut pas venir à l’idée du charpentier ou du paysan du XIXe siècle de vouloir autre chose que la condition charpentière ou paysanne, et c’est le système même de ces impensables qui, fixant irrévocablement chacun à sa place, offre la meilleure garantie de la contention des désirs, ou de l’inhibition immédiate de tout désir en excès du désir autorisé – le désir présent de la condition assignée.

Évidemment tous les désirs ne sont pas justiciables des mêmes fixations: aux grands d’une société formellement hiérarchique, rien de ce qui augmente la grandeur n’est interdit de poursuite.

On n’a donc pas attendu la modernité libérale pour découvrir les pathologies de la démesure – les Grecs les connaissaient déjà, à ceci près que l’hubris, folie du désir de s’égaler aux dieux, n’était le «privilège» réservé qu’aux aristoi, supposément les « meilleurs », en tout cas aux oligoi, les peu nombreux. Pour tous les autres, interdits d’aspirer: les travaux et les jours… C’est-à-dire la décence ordinaire.

Il est exact cependant que la révolution anthropologique de l’individualisme change considérablement la donne puisqu’elle annonce à tous la fin des ordres, l’affranchissement des places, la cessation des assignations et la liberté rendue à chacun de faire son chemin comme il l’entend.

Que de haut en bas de la société, il en résulte, toutes choses égales par ailleurs, de formidables relances du désir – pour le meilleur ou pour le pire –, la chose n’est pas douteuse. Accompagnées par conséquent d’une interrogation inédite: comment faire tenir ensemble une société d’individus, en d’autres termes : comment, sachant les potentialités antisociales du désir libéré, produire une communauté de désirs compatibles lorsqu’on a perdu tous les dispositifs traditionnels de leur contention?

Répondre à la question exige toutefois, sinon de déplorer ce qu’on a perdu, au moins de savoir préalablement ce que vaut «l’annonce faite à tous» de la fin des ordres et, plus précisément, qui est le «tous» concerné par «l’annonce». La réponse ne va pas de soi car si la société formellement traditionnelle est réellement hiérarchique, celle qui déclare formellement l’affranchissement individualiste n’en demeure pas moins réellement stratifiée !

On pourrait dire (par métonymie) que c’est la «sociologie» qui prend le relais de la tradition pour recréer des inhibitions différentielles. Inégalités est le nom que prennent les différences quand, n’étant plus statutaires, elles sont le produit d’une société qui a formellement déclaré les individus affranchis. La sociologie (science) commence maintenant à être assez au clair sur la production des différences-inégalités par la sociologie (mécanisme).

Et l’on sait notamment à quel point «l’annonce» de l’affranchissement aura été mensongère, qui promet aux individus la liberté formelle de faire leur chemin comme ils l’entendent, en omettant de poser la question des conditions réelles offertes à ces divers cheminements.

Car on ne fait pas son chemin sans rien, ni à partir de rien, aussi la question des cheminements reconduit-elle systématiquement à celle des diverses «dotations» qui rendent possible de cheminer – alias les espèces de capital (économique, scolaire, social, culturel…) dont Bourdieu a montré et l’inégale distribution et le pouvoir de détermination sociale.

La société traditionnelle se contentait de river sans phrase les mineurs à leur position de minorité, dans une configuration idéologique et morale où la possibilité de l’échappement n’appartenait même pas au domaine du pensable ; la société moderne offre aux « individus », mais en paroles seulement, le droit de s’affranchir à volonté – à ceci près que la volonté entre pour peu de chose dans ces affranchissements, qui doivent tout ou presque à des conditions sociales extrinsèques.

C’est alors le travail silencieux de forces sociales impersonnelles et systémiques (la «sociologie-mécanisme ») qui se charge d’exécuter le mensonge libéral de l’autonomie et de maintenir les perdants à des places qu’on les a pourtant gracieusement autorisés à quitter – le poids moral de l’insuffisance et de l’échec «individuels» s’ajoutant alors parfois à celui de la fatalité sociale.

Et parfois pas! Car, comme Bourdieu l’a abondamment montré, le comble de la domination, c’est-à-dire de la fixation de fait à certaines places, n’est jamais si bien atteint que lorsque les «fixés» sont déterminés, non seulement à s’accommoder de leurs fixations, mais à les trouver bonnes.

On n’a encore rien trouvé de mieux, à l’époque individualiste, que les assujettissements heureux pour enfermer les désirs dans les domaines étroits de la division du travail, par exemple, ou de la division des honneurs et de la reconnaissance, ceci, en apparence, à la satisfaction même des enfermés qui déclarent « librement » ne pas désirer davantage, voire, non seulement «ne pas désirer», mais «désirer ne pas», à l’image de ces fils d’ouvriers qui disent leur préférence positive pour la carrière ouvrière et leur répugnance pour les études universitaires (quand elles leur sont accessibles) (5).

Impossibilités invisibles, fixations silencieuses, contentions « consenties », hors toute assignation formelle, voilà aussi ce qui tient la partie du corps social que Michéa nomme «peuple» à la mesure et à la retenue – à la décence: désirs bien modérés parce qu’il leur a été ôté tous les moyens de l’intempérance.

La common decency… ou la nécessité faite vertu

Il n’est pas sûr que la pensée politique, pour ne rien dire de la pensée tout court, fasse de très grands progrès à céder trop vite aux enchantements et aux essentialisations idéalisantes, c’est-à-dire à ne pas vouloir s’interroger, sans doute par peur du désenchantement, sur les déterminations sociales qui produisent les comportements idéalisés.

On finirait presque par se demander si Michéa ne développe pas cette forme invertie du racisme social qui porte à magnifier le peuple, là où la version princeps porte à le mépriser, opérations symétriques également fausses, en tout cas d’un point de vue analytique, puisque le «peuple», comme n’importe quelle autre catégorie sociale, participe de cette «nature humaine une et commune à tous», et qu’il n’est d’intelligibilité de ses comportements particuliers que par l’analyse des déterminations sociales particulières dont il est l’objet.

De la même manière que l’obscénité des possédants à l’époque néolibérale ne s’explique que par les transformations de structures (au sens large : on y inclut tout ce qu’elles ont charrié de réélaborations idéologiques) qui ont totalement désinhibé des comportements encore retenus il y a peu, la décence ordinaire n’est pas causa sui, mais le produit de tous les mécanismes sociaux qui déterminent les dominés à subjectivement ne pas désirer au-delà des possibilités de déplacement réelles qui leur sont objectivement faites. On va le dire un peu plus rudement, quitte à faire de la peine à Michéa : à la fin des fins, la common decency ne fait pas autre chose que de nécessité vertu.

En fait il n’y a pas lieu de s’attrister de cette manière de voir. Car, d’abord, elle est tout à fait générale et parfaitement symétrique: de même que, selon l’état des structures où ils sont plongés, les «gens ordinaires» font de nécessité vertu, les dominants font de nécessité obscénité!

Ensuite, désessentialisant des comportements autrement soustraits à toute intelligibilité et abandonnés au seul jugement moral, elle permet de poser la question des structures qui les déterminent, c’est-à-dire aussi d’entrevoir des possibilités de refaire les structures pour «refaire» les comportements (en tout cas ceux qu’on veut modifier – et qui ne bougeront pas autrement). Enfin, par là même, elle invite à s’interroger sur les divers agencements structurels de la régulation des désirs, et à ne pas les trouver tous bons au seul motif qu’ils «régulent».

Si la common decency est non pas la manifestation de l’essence éternelle d’un peuple imaginaire, mais l’effet, réservé à certains, des assignations d’ordres et de places des sociétés traditionnelles (ou bien des mécanismes sociaux de domination et d’impuissantisation des sociétés individualistes), alors Jean-Claude Michéa peut plaider autant qu’il veut la cause des valeurs traditionnelles et faire « l’éloge du rétroviseur (6) », ce sera non!

Si Michéa veut la restauration de la common decency au prix d’un retour traditionnel aux places, ou du maintien de la violence symbolique qui tient les dominés à leurs désirs bien circonscrits par l’ordre social moderne, qu’au moins il le dise clairement.

Mobilité et atomisation

Mais la fixation des désirs, et des individus, est la grande obsession de Michéa, à qui la mobilité est nécessairement l’antichambre de la décomposition. Ne vomit-il pas l’automobile, moins pour elle-même que pour y voir l’idéologie libérale de la mobilité faite chose (Les Mystères de la gauche, p.59) – ce qui est sans doute exact. Ce qu’il ne voit pas cependant, c’est que la mobilité, qui peut assurément dégénérer en agitation intransitive quasi-hystérique tout autant qu’en idéologie de privilégiés de la mondialisation, la mobilité, donc, a d’abord été la possibilité de se barrer!

Cette idée-là, dont l’automobile, objet fâcheux à de nombreux égards, est un grossier symbole, les individus n’y renonceront pas de sitôt. Car se barrer, même lorsqu’on sait combien la promesse est fréquemment mensongère, c’est le résumé générique de l’affranchissement de la tradition.

Mais la voiture, comme métonymie du « se barrer », n’a, en effet, vraiment plus que des inconvénients lorsqu’on en est, comme Michéa, à l’éloge des communautés familiales et villageoises (7) – pour un peu d’ailleurs il nous ferait sa Françoise Dolto, avec ses fulminations contre la télévision («plus personne ne se parle») et ses apologies des veillées familiales à trois générations réunies autour de l’âtre («grand-mère raconte une histoire et on est bien tous ensemble»).

Partir, quitter: voilà ce qu’a autorisé la modernité individualiste. Si « retourner » est le mot d’ordre michéen, il est à craindre que sa déploration reste sans suite. Non pas que retourner ne soit pas parfois une chose belle et bonne ; souvent, d’ailleurs, les gens rentrent – Ulysse, déjà, paraît-il. C’est juste qu’il faudrait leur foutre la paix et les laisser rentrer s’ils veulent. Et aussi tranquilliser les inquiétudes michéennes en lui disant que partir n’est pas nécessairement devenir atome. Or, après l’effacement de la décence, l’atomisation du monde est, à n’en pas douter, la deuxième grande angoisse de Michéa. Et tout comme la première, on peut la partager avec lui. Quiconque a fait l’expérience de passer en vitesse et le regard fuyant devant un clochard effondré dans la rue, sait de connaissance intuitive ce qu’atomisation du monde veut dire. Nul ne contestera qu’il y a aussi ça dans la forme contemporaine de la modernité individualiste et ses « départs ». Mais pas que ça. Les déliaisons qui tourmentent Michéa sont souvent le prélude à d’autres reliaisons : la « télévision qui sépare», par exemple, n’est-elle pas notoirement une affection commune, peut-être la plus puissante des sociétés contemporaines, et n’offre-t-elle pas une inépuisable matière à conversation. Hors de la maison familiale ? Et après ? Plus souvent pour le pire que pour le meilleur? C’est très possible, mais c’est une autre question. Quitter la communauté originelle n’emmène-t-il pas quelque part, où d’autres choses se noueront qui viendront remplacer celles qui se sont dénouées (d’ailleurs pas forcément définitivement)? Même un parent moyennement perspicace ne sait-il pas que laisser les enfants partir est le meilleur moyen de les voir revenir?

On peut donc sur tous ces sujets avoir accords et désaccords avec Michéa, et ce ne serait pas forcément une motion de synthèse mollassonne que de lui dire qu’il a raison d’être inquiet… mais tort de l’être autant. Tort parce que, obnubilé par les formes traditionnelles de la socialité, il méconnaît systématiquement ce dont les formes contemporaines sont capables. De ces formes-là, comme des autres d’ailleurs, il méconnaît notamment le ressort passionnel le plus puissant, qu’on peut nommer sans mièvrerie aucune: l’amour et la quête d’amour. Bien sûr, pour désarmer immédiatement tout soupçon d’effusion lyrique, il faut en revenir à la sobriété clinique des définitions de Spinoza: « l’amour n’est rien d’autre qu’une joie accompagnée de l’idée d’une cause extérieure ». Analytiquement parlant, le chocolat ou le jeu de belote sont donc des objets d’amour tout autant que les passions érotiques… ou les échanges d’affects joyeux qui sont la matière même de la socialité: car on ne noue jamais desrelations « désintéressées » avec les autres que pour s’en faire aimer – elles ne sont donc pas si « désintéressées » – et, paraphrasant (Éthique, III, 30), on agit avec eux d’une manière dont on imagine qu’elle les affecte de joie, afin de se trouver affecté d’une joie causée par l’idée de soi-même comme cause (de leur joie). C’est là un ressort passionnel dont Michéa sous-estime la force, il lui suffirait d’ailleurs d’ouvrir les yeux pour observer que s’il y a indiscutablement du commun détruit par les rapports marchands, il s’en reconstitue sans cesse ailleurs, sous des formes souvent inattendues et inventives. Les refabrications de commun n’ont pas de garantie plus puissante que ce mouvement par lequel les hommes sont irrésistiblement portés à se retrouver et à se regrouper pour éprouver la joie d’être affectés et d’affecter les autres joyeusement, c’est-à-dire de se faire aimer d’eux, ceci par exemple (mais pas seulement) du simple fait d’avoir des objets de désir commun et de se réjouir mutuellement en s’y confortant mutuellement – soit les «transactions passionnelles» élémentaires de la vie sociale. C’est ce ressort encore qu’il faudrait aller chercher – un peu plus analytiquement – derrière les évocations, aussi peu précautionneuses qu’hélas prévisibles, du «sentiment naturel d’appartenance » (Les Mystère de la gauche, p. 51), évocations telles quelles doublement fautives puisque, outre donner pour «naturel» (en un sens pas du tout spinoziste!) le produit de mécanismes socioaffectifs, elles conduisent par là même à donner pour «naturelles» les seules appartenances présentes – en fait, passées –, au mépris de toutes les appartenances futures possibles.

Comme à propos des formes de régulation du désir cependant, toutes les recréations de commun ne sont pas bonnes à prendre. Nul sans doute n’a mieux souligné ce point que Polanyi, sensible comme Michéa à la puissance dissolvante des rapports de marché, mais aussi aux productions réactionnelles de commun que le corps social oppose à sa propre décomposition – le cas échéant sous des formes monstrueuses. Ce ne serait pas une conjecture trop audacieuse de voir en la montée des extrêmes droites en Europe une manifestation typique de cette recréation tératologique de collectif en réaction à la fois aux décompositions individualistes de la société de marché – à l’image exacte de ce dont Polanyi faisait déjà le diagnostic à propos des années 1930 –, et aux dépossessions de souveraineté qu’y auront ajouté le néolibéralisme de la mondialisation et de la construction européenne. Dans cet ordre d’idées, on demanderait volontiers à un ethnologue de la société états-unienne si l’intense religiosité qui y règne n’entre pas elle aussi, au moins pour partie, dans ce registre de la recréation de commun – à peine moins tératologique – par laquelle un corps collectif s’efforce de persévérer dans son être, contre les forces de la décomposition ultra-individualiste. C’est bien pourquoi, en effet, on peut ne pas avoir une confiance absolue en les mécanismes de reconstruction réactionnelle de commun dont les formes ne sont pas toutes également sympathiques.

Impasse d’une (non) politique de la vertu

Mais, sympathiques, les formes proposées par Michéa le sont-elles? Pas plus en leur fond qu’elles ne dessinent en leur forme quelque politique possible. Car la politique de Michéa n’a finalement pas d’autre consistance qu’un fantasme de ré-enchantement. En réalité, faute de la rapporter explicitement aux agencements structurels contingents capables de la produire, la common decency ne peut plus être qu’objet de célébration et matière à sermon. «Il faut être à nouveau décent », voilà l’unique proposition en laquelle s’épuise la politique michéenne de la common decency. Mais l’on n’a jamais fait une politique avec des appels à la vertu, fût-elle supposément « commune ». Et l’on en fait d’autant moins dans le cas présent que, déclarant explicitement son projet de rembobiner, Michéa est bien incapable de dire jusqu’où exactement. C’est que le monde des désirs libérés lui est si hostile en bloc et en principe qu’il ne dispose plus du moindre critère pour y faire un tri. Dans ces conditions, Michéa est voué à rencontrer régulièrement dans l’époque des choses qu’il lui est plus que malaisé de récuser, alors même qu’en principe elles tombent typiquement sous le coup de ses dénonciations du désir «indécent», entendre par là: du désir qui ne sait plus se tenir à sa place. Choses difficiles à récuser en effet parce qu’elles sont désormais incorporées dans les normes communes – il faudrait dire dans les nouvelles normes communes, car les normes changent! –, c’est-à-dire incorporées dans les nouvelles manières collectives de sentir, partagées y compris par Michéa lui-même qui ne saurait échapper complètement à son temps, quoi qu’il en ait.

Malaise et vasouillage, par exemple, quand il s’agit de l’homosexualité – qu’un homme aime un homme, ou une femme une femme, quand un homme est supposé tenir son désir érotique à une femme, et l’inverse, n’est-ce pas typiquement un échappement du désir qui ne veut plus rester à sa place ? Or Michéa sent bien, et d’un sentir qui n’est pas autre chose que notre nouvelle manière de sentir, qu’on ne rembobinera pas les pratiques homosexuelles. Aussi le malaise est-il moins moral – Michéa tient évidemment la possibilité de l’homosexualité pour un acquis sur lequel il est impensable de revenir – qu’intellectuel puisqu’il ne dispose d’aucun argument pour justifier que ce désir échappé-là soit recevable mais pas d’autres. Et si l’on sait bien ce que pense le Michéa d’aujourd’hui à ce sujet, on ne peut retenir l’expérience de pensée qui tente d’imaginer ce qu’il en aurait dit au xixe siècle, ou de l’idée de souveraineté du peuple au xve, ou de l’hypothèse de la possession d’une âme par les femmes au xiiie… et c’est son schème le plus général de pensée qui s’en trouve rudement atteint.

Et le divorce, par exemple? Que penser du divorce? – non pas pour le plaisir des listes interminables, mais parce qu’il offre un cas particulièrement riche. Ne s’offre-t-il pas davantage encore comme le canon de la défixation du désir et du refus des assignations? Quitter le conjoint assigné par la société pour la vie, c’est-à-dire – là encore – se barrer, et aller désirer ailleurs, n’est-ce pas le type même du refus des places? Et le désir d’aimer, en effet, ne veut plus des limites où la tradition tente de le tenir enfermé. C’est bien dans ces termes que Durkheim en formule le problème jusqu’à y voir d’ailleurs l’origine d’un effet d’anomie repérable dans la fréquence accrue des suicides corrélatifs de divorces dans les sociétés qui les autorisent. Comme si le désir qui n’est plus au clair quant à sa place était voué à tomber dans la déréliction. Ce que Durkheim ne peut pas voir, et que Michéa ne peut pas (ou ne veut pas) penser – mais Durkheim a l’excuse de sa situation historique et Michéa ne l’a pas –, c’est que l’anomie suicidogène qui se constitue autour de la possibilité du divorce n’est la marque que d’une période transitionnelle, où une nouvelle norme fraye son chemin, contre l’hystérésis ou inertie de la précédente. C’est donc moins la nouvelle norme en elle-même, que le conflit du nouveau et de l’ancien rémanent, qui traverse les individus et les jette dans le déséquilibre: l’exercice d’une possibilité nouvelle mais dont la norme n’est encore qu’incomplètement installée dans la société. Mais la grammaire de la « tradition », du « rétroviseur» et du progrès à rebours est, par construction, incapable de penser le travail inchoatif de l’habitude, travail donc de l’habituation, de l’incorporation et de l’intégration dans l’ensemble des manières de sentir – le travail historique du changement des normes et de la métabolisation du nouveau.

On veut bien suivre Michéa dans la position générale du problème anthropologique du désir et de la limite, mais pourvu qu’il consente au minimum de finesse qu’appellent simplement les enseignements d’une histoire morale ayant montré que toutes les libérations ne sont pas des désastres civilisationnels. Et ceci sans pourtant manquer à voir, symétriquement, que «libération générale!» est un mot d’ordre adolescent dont la réalisation à grande échelle risque de mal tourner. On peut donc sans nul paradoxe être sensible, comme Michéa, et au scandale du désir déboutonné des dominants, et aux vertus de la « vertu ordinaire », y voir les manifestations (opposées) d’un problème très général de la régulation des désirs, et de la rupture qu’a produite sous ce rapport la mutation anthropologique de l’individualisme, mais sans vouloir ni de l’une ni de l’autre solution de régulation (disons « traditionnelle » et « moderne ») explorées jusqu’ici par l’histoire, ni de la politique michéenne de la vertu – car la politique du sermon rembobineur est une impasse, et si le projet de sortir de l’impasse Adam Smith nous précipite aussitôt dans l’impasse Jean-Claude Michéa, alors nous ne sommes pas très avancés. Par conséquent il y a à penser. On pourrait même estimer que c’est l’un des chantiers intellectuels les plus décisifs de la gauche critique, à savoir : comment imaginer des solutions non régressives de régulation des désirs dans une société individualiste (8) ? Comment élaborer d’une manière adéquate au temps présent cette vérité-truisme que l’individu a besoin, pour lui-même et pour la société, de limites ? Faute de s’y atteler, la gauche critique risque fort de se laisser enfermer dans l’indigente alternative « limite » vs. « pas de limite» dont le résultat est couru d’avance: au nom d’un «réalisme anthropologique» (mal compris), la position réactionnaire se fait l’apôtre de «la limite», la gauche se retrouvant, par défaut et par réflexe antinomique, à endosser le «pas de limite». On ne sort de cette impasse (une de plus) qu’en reproblématisant l’idée de limite sous la perspective de ses régimes historiques: il y a des modes, historiquement situés, d’organisation de la limite. Pour ne pas accéder à cette historicisation de la limite, la position réactionnaire ne peut la concevoir qu’à l’image du régime «traditionnel», c’est-à-dire de manière parfaitement inadéquate à la condition anthropologique individualiste qui fait notre temps – en quoi d’ailleurs elle est réactionnaire. Comment penser un nouveau régime historique de la limite, propre à notre époque, c’est peut-être la seule manière de poser la question qui nous fasse échapper à l’alternative du michéisme et du libéralisme-libertaire.

Dans tous les cas il va falloir abandonner le confort intellectuel du bloc pour aller faire des découpages au milieu. On peut sans la moindre difficulté accorder à Michéa qu’au terme de ce tri rien n’interdit de refaire des choses du passé – si un jour les néolibéraux détruisent complètement la sécurité sociale, je n’aurais, pour ma part, aucune réticence à prendre la ligne «passéiste» de sa reconstruction. Mais surtout, il n’est pas difficile non plus d’apercevoir que, «au milieu», il y a au moins un gros bout, facile à identifier, et dont l’ablation s’impose comme une évidence: le bout de la cupidité capitaliste. En réalité l’indécence a essentiellement à voir, et a toujours eu historiquement à voir, avec l’excès de la richesse – contre quoi on sait très bien que faire ! En l’occurrence: fermer le cirque des marchés financiers, ou bien le ramener à sa plus simple expression, c’est-à-dire désosser la machine à plus-values, limiter légalement les amplitudes salariales, plafonner les revenus, manier vigoureusement la fiscalité, le cas échéant la rendre décapitatoire (100% au-delà de certains seuils), et plus généralement détruire méthodiquement les structures néolibérales de la déréglementation de tous les marchés telles qu’elles ont libéré (oui!) les élans du capital et détruit ce qu’il restait de rapport de force du côté du travail. Où l’on reparle de structures donc. Car on ne fait pas de la politique avec des décrets de ré-enchantement, et la common decency n’existe pas, et ne prospère pas, sponte sua: comme toute chose sociale, elle a besoin de son biotope d’institutions.

Il est bien certain qu’à soi seule, cette ablation-là ne règle pas tous les problèmes que Michéa a en tête. à défaut alors de lui proposer des solutions toutes faites – dont on n’a pas la première idée, puisqu’on s’est interdit les fausses solutions de l’exhortation au «retour» –, on voudrait au moins l’inciter à redevenir sensible aux charmes, même sommaires, de la dialectique, pour voir qu’il y a bien quelque chose comme un dépassement, qui ne veut pas nécessairement dire «progrès», dans le mouvement de l’histoire. Un dépassement qui prend simplement acte de l’impossibilité soulignée par Gramsci d’une restauration in toto (9), et qui dit la part irréversible de création de l’histoire – c’est-à-dire d’invention. On se demande d’ailleurs comment l’on peut oublier pareille évidence: les sociétés modernes ont pour caractéristique de ne pas cesser de travailler sur elles-mêmes. Elles changent et elles se changent, elles n’en finissent pas de différer, de cesser d’être les mêmes et, pour méconnaître la puissance de la multitude, c’est-àdire sa puissance d’auto-affection, donc de mise en mouvement, les fantasmes politiques d’immobilisation sont voués à mal finir. Curieusement, Michéa, qui lit de près les Marx et Engels du Manifeste, n’en retient que l’analyse – particulièrement puissante – de la destruction des formes traditionnelles de la socialité par le capitalisme, mais ne dit pas mot des formes à venir qui s’y trouvent tout autant esquissées, pas moins décoiffantes, celles des communautés productives (démocratiques), de la propriété, de la famille et du mariage (abolis!), bref de la société d’après, et qui ne se proposent pas exactement de reconstituer « les frissons sacrés de la piété exaltée » ou «l’enthousiasme chevaleresque». Si Michéa s’inspire autant – à raison! – des analyses du Manifeste, il faudrait lui dire de prêter davantage attention au mouvement de pensée, au geste intellectuel dont elles procèdent, un geste qui ne commet pas l’erreur de catégorie confondant «mouvement de l’histoire» et «progrès», c’est-à-dire qui prend acte de ce que l’histoire avance nécessairement, mais peut voir que certains de ses avancements ne sont pas des avancées, et n’en tire pas pour autant la conclusion qu’il n’y a qu’à revenir – plutôt celle qu’il faut dépasser, c’est-àdire avancer plus, en inventant autre chose. Disons les choses moins abstraitement: si Michéa rêve d’un retour aux communautés familiales et villageoises, il faut lui dire tout de suite que ceci ne se produira pas. Et l’inviter juste après à considérer que cette impossibilité ne voue nullement à n’avoir plus pour solution que de contempler passivement la décomposition libérale du monde.

NOTES

1. Jean-Claude Michéa, Les Mystères de la gauche. De l’idéal des Lumières au triomphe du capitalisme absolu, Paris, Flammarion, coll. «Climats», 2013.

2. Jean-Claude Michéa, Impasse Adam Smith, Paris, Flammarion, collection «Champs», 2006 (2002).

3. Bruce Bégout, De la décence ordinaire, Paris, Allia, 2008, p. 16-17.

4. Et comme toujours sous la clause «en moyenne», c’est-à-dire compte non tenu des variations idiosyncratiques possibles.

5. Didier Eribon, Retour à Reims, Paris, Flammarion, coll. «Champs», 2010 (2009).

6. Jean-Claude Michéa, Le Complexe d’Orphée, Paris, Flammarion, coll. «Climats», 2011, préface.

7. « L’espace libre, la sphère autonome de la communauté familiale et villageoise, que de façon remarquablement universelle les anciennes formes de domination étatique ont toujours laissé subsister et que seul l’État occidental s’est employé à détruire…» Ici Michéa cite Miguel Abensour et Marcel Gauchet (Introduction au Discours sur la servitude volontaire, Paris, Payot, 1976), mais avec toutes les marques de l’approbation pleine et entière (Les Mystères de la gauche, p.88.)

8. Et si Geoffroy de Lagasnerie pose en termes très semblables le problème de son dernier ouvrage (La dernière leçon de Michel Foucault. Sur le néolibéralisme, la théorie et la politique, Paris, Fayard, 2012), il n’est pas du tout certain qu’embrasser sans restriction les «possibilités» du néolibéralisme, comme il le propose, y apporte une réponse satisfaisante. Voir Serge Halimi, «Le lais-ser-faire est-il libertaire?», Le Monde Diplomatique, juin 2013.

9. Antonio Gramsci, Cahiers de prison, p.13, § 27, cité in George Hoare et Nathan Sperber, Introduction à Antonio Gramsci, Paris, La Découverte, coll. «Repères», 2013.

L’auteur de l’article:

Frédéric Lordon est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne. Il est membre du collectif «Les Économistes atterrés». Il a récemment publié Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza (2010), D’un retournement l’autre. Comédie sérieuse sur la crise financière (2011) et L’Intérêt souverain. Essai d’anthropologie économique (2011).

Quelques livres de Jean-Claude Michéa:

- L’Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, Paris, Flammarion, coll. «Champs», 2010 (2007), 208 p., 8,20 €

- Le Complexe d’Orphée. La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, Paris, Flammarion, coll. «Climats», 2011, 360 p., 20,30 €

- Les Mystères de la gauche. De l’idéal des Lumières au triomphe du capitalisme absolu, Paris, Flammarion, coll. «Climats», 2013, 136 p., 14 €.

Revue de Livres, n° 12, juillet-août 2013

http://fortune.fdesouche.com/327189-frederic-lordon-impasse-michea#more-327189

-

On ne sait pas lire ni compter mais on connaît la laïcité

L'OCDE publie une enquête menée depuis 2006 dans 24 pays et portant sur 166 000 adultes âgés de 16 à 65 ans. 7000 Français ont répondu à l'enquête. Le constat est mauvais pour les Français, qui se retrouvent tout en bas du classement dans les trois domaines étudiés: littératie, c'est à dire la capacité de comprendre et de réagir de façon appropriée aux textes écrits, la numératie ou l'utilisation des concepts numériques et mathématiques et la résolution des problèmes dans des environnements technologiques. L'OCDE n'a pas évalué le niveau de connaissance de laïcisme. C'est de la discrimination.

-

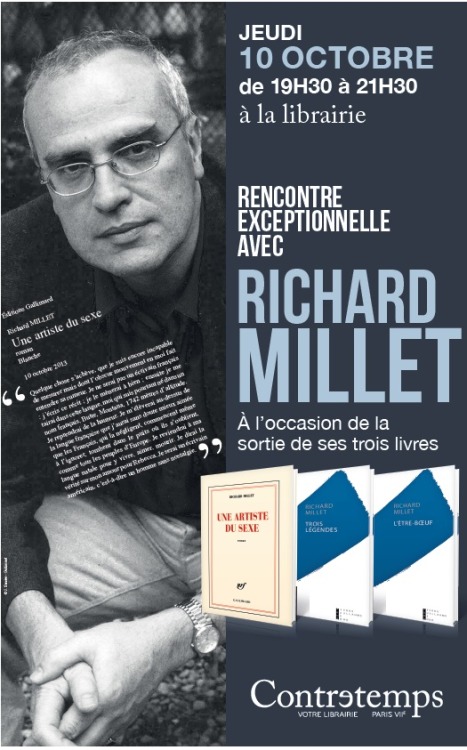

Rencontre avec Richard Millet

-

Fraction - 80 jours, 80 nuits