culture et histoire - Page 1875

-

Le 2 REP , Les Légionnaires Parachutistes, un Reportage de 52 '

-

« Cendres », le feu qui couve par Claude BOURRINET

Ceux qui pensent lier l’Histoire, comme des Lilliputiens tentant de river au sol un Gulliver dont la grandeur les terrasse, vivent dans l’illusion, le mensonge libéral, bien qu’ils se réclament de la réalité. Mais quelle réalité ? Quel moulin prend-on pour un géant ? Quel mécanisme infernal nous condamne-t-il à tourner en rond perpétuellement, dans une ivresse mortifère et douloureuse, en guise de combat dérisoire et perdu d’avance ?

C’est cette réalité illusoire, ce mirage aux alouettes, ce fantasme destructeur, que révèle, dans sa nature obscène, le pamphlet de Vincent Vauclin, Cendres, paru récemment.

Les références, en exergue des trois grandes parties de ce brûlot, ne laissent guère de doute sur la tonalité du propos. Deux d’entre elles, Guénon et Evola, nous convient à penser selon la logique de la grande Tradition, autrement dit selon l’angle du pessimisme méta-historique : la modernité, vecteur principiel du capitalisme, est aussi le stade suprême de la décadence. Vincent Vauclin, pour imager cette « dévastation » utilise d’abord la métaphore du cyclone pour, ensuite, employer celle du cancer ce lent processus d’infection qui détruit notre système immunitaire.

Jamais, en effet, une période historique n’a connu une telle déchéance, au point qu’on peut parler d’« âge sombre ». L’oxymore « dictature hédoniste » rend compte de cette emprise totalitaire sur les corps et les esprits, d’autant plus profonde qu’elle est amplement voulue et s’apparente à une servitude volontaire.

Nous avons affaire à un mécanisme parfait, qui flatte les bas-instincts et les pulsions par des sollicitations matérialistes et misérables, un matraquage de plaisirs abêtissants, source de régression intellectuelle et psychologique. Cette dépossession de soi-même déréalise la personne, la déracine, et la transforme en nomade standardisé par l’industrie du vice.

Cette société sans valeurs et sans foi, parodie de façon grotesque, dans le champ de la consommation et du spectacle, la religion véritable. Mais le sacré inversé s’incarne surtout dans la transgression : indifférenciation sexuelle et générationnelle, qui abolit les frontières, détruit le groupe naturel, discrédite l’autorité pour encourager le narcissisme, abolition du caractère sacré de la vie ravalée à sa dimension matérialiste, immersion dans l’univers de la virtualité, de l’abstraction numérique, qui crée l’illusion d’une démocratie, mais qui est surtout source de contrôle.

Des lobbies et groupements de connivence, dont le mythe fondateur, la Shoah, est protégé par des lois liberticides, tirent, en effet, profit, à l’échelle mondiale, d’une société déstructurée qu’ils voudraient maîtriser totalement.

Or c’est aussi un système qui nourrit ses propres contradictions, dont l’une est de ne pas parvenir à satisfaire les rêves qu’il engendre.

Deux conséquences naissent de cette impossibilité à atteindre des objectifs avoués, deux réactions sont provoquées par cette frustration permanente : une violence souvent pathologique, sur soi-même ou autrui, et une révolte endémique, latente ou déclarée.

C’est cette dernière qu’il faudrait organiser, dans un ordre « organique » dont le but serait de transmettre et d’aguerrir. Il ne s’agit pas non plus de s’égarer dans de fausses luttes, qui prennent les symptômes pour des causes.

« L’embrasement est proche », conclut ce brillant essai, clair et vif, qui ressemble parfois au fameux pamphlet L’insurrection qui vient.

Il est toujours rassurant et réjouissant d’apprendre l’existence d’un témoignage qui, s’ajoutant à d’autres, suscite ce courant de plus en plus puissant dont la force emportera un jour toutes les digues qu’un monde laid et minable tente d’ériger pour empêcher la colère et la justice de s’exprimer. De plus en plus de jeunes prennent conscience des réalités d’un univers faux et destructeur, dans lequel ils se sentent mal à l’aise, et le réseau Dissidence contribue efficacement à l’essor de la cause.

Bien qu’on puisse formuler quelques nuances sur la responsabilité réelle de la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État dans l’avènement d’une société de décadence, de même qu’on peut analyser avec plus de souplesse le rôle véritable des lobbies apatrides (dont l’action est bien sûr réelle), et que l’on s’interrogera sur le bien fondé de la foi dans des révoltes populaires, dont on voudrait bien qu’elle soit fondée, on lira avec profit ce petit ouvrage de 88 pages, que l’on peut télécharger gratuitement sur www.la.dissidence.org, ou bien www.vincent-vauclin.com, ou que l’on peut commander sur ces sites pour une modique somme.

Claude Bourrinet http://www.europemaxima.com/

• Vincent Vauclin, Cendres. Croisade contre le Monde moderne, TheBookEdition.com, 2013, 88 p., 7 €

-

Le devoir d'inventaire: prémices

« Le contraire d’une vérité banale, c’est une erreur stupide. Le contraire d’une vérité profonde, c’est une autre vérité profonde. » Niels Bohr.

« Le contraire d’une vérité banale, c’est une erreur stupide. Le contraire d’une vérité profonde, c’est une autre vérité profonde. » Niels Bohr.

On sait l'aphorisme de Nietzsche : «Toute vérité est simple, n'est ce pas doublement un mensonge ? » Doublement donc. Dans un premier temps, Nietzsche postule que la vérité est nécessairement complexe. Par la suite, il souhaite aussi s'impliquer en affirmant qu'il n'existe pas réellement de vérité. Ceux qui connaissent la philosophie et notamment celle de ce penseur germanique devenu suisse d'adoption, savent que son terroir philosophique initial est celui de la « philosophie de la vie » (1) dont sont aussi issus des penseurs aussi différents que Freud et surtout Schopenhauer. Cela à un point tel que Nietzsche ira jusqu'à écrire un chapitre entier intitulé « Schopenhauer éducateur ». En aucun cas, celui veut des certitudes émanant de vérités définitivement établies, n'a pas vocation à lire Nietzsche dont l'objectif est plutôt de nous apprendre la vie en modifiant notamment notre rapport à celle ci. On sait aussi que Nietzsche un un penseur dont la philosophie est méconnue, ce malgré sa célébrité, cela au motif d'interprétations erronées de certains de ses aphorismes ou de paragraphes écrits en trop peu de lignes, favorisant ainsi les mésinterprétations.

Ainsi, les citations suivantes de Friedrich Nietzsche:

«Que de bière dans la pensée allemande.» Façon pour le philosophe de fustiger toute pensée par trop conceptuelle, spéculative, comme c'est souvent le cas pour les penseurs allemands.

«Quelle bénédiction qu'un Juif au milieu d'allemands.»Nulle ironie dans cette phrase: elle est à comprendre au premier niveau.

D'ailleurs, «Pour être antisémite, il faut détenir une bonne couche de mentalité populacière.» Friedrich Nietzsche.

«L'homme de l'avenir est celui qui aura la plus longue mémoire.» Bien évidemment pour Nietzsche, la mémoire est un fardeau, une chaîne, qui empêchent l'homme de vivre libre.

Bien évidemment, cette parenthèse concernant Nietzsche qui n'est qu'une introduction, a deux vocations d'être: montrer que Friedrich Nietzsche n'est probablement pas celui qu'on croit, mais aussi s'interroger sur l'aphorisme mis en exergue dès l'origine «Toute vérité est simple, n'est ce pas doublement un mensonge ?»

L'appartenance caractérologique de Nietzsche est telle que c'est un impulsif de type émotif. Cela se perçoit dans sa façon d'écrire, utilisant très souvent aphorismes et courts paragraphes. L'aphorisme, parce qu'il est slogan utilisé à l'écrit, est le plus souvent réducteur, quand il n'est pas erratique. C'est ainsi que:

«Toute vérité est simple, n'est ce pas doublement un mensonge ?» est assez facilement récusable: six multiplié par sept font quarante deux. Non seulement c'est vrai (la vérité dans le camp présent s'impose), mais on m'avouera aussi que c'est assez simple.

Dans les faits, si certaines vérités sont triviales, d'autres ne le sont pas. L'individu non lettré par exemple, a accès naturellement aux vérités de base: par exemple, si un groupe humain vous dit qu'il pleut, c'est probablement parce qu'il pleut (vrai et facile). Tel n'est malheureusement pas des cas bien particuliers où la vérité ne peut s'obtenir que par un long travail. L'inflation, par exemple, n'est pas la hausse des prix, puisse qu'un pays peut connaître simultanément inflation et baisse des prix de façon concomitante. De même, la planète terre, approximativement de forme sphérique, a un contenu physique, non pas plein, mais presque vide. Tel est aussi le cas pour des problématiques où la notion de vérité est inopérante ou, autre cas, dans les circonstances où on ne peut encore se prononcer.

J'aurai par la suite à revenir beaucoup plus en détail sur cet aspect, y voyant une des caractéristiques majeures de la postmodernité. Dès maintenant, il faut bien avouer qu'une structure dirigeante a tout intérêt à favoriser que chacun puisse s'exprimer comme bon lui semble, y compris sur des sujets qui n'ont pas été travaillés (se souvenir des deux exemples que j'ai pris en considération: l'inflation et le contenu de la planète terre). Il s'ensuit alors une cacophonie généralisée, bien entretenue par les tenants du Système, les prises de position des uns et des autres se neutralisant, laissant les pouvoirs sans adversaires réels.Alain Rebours http://www.voxnr.com

Note : (1) Lebensphilosophie pour employer le terme technique.

-

8-9 juin - Colloque à Orange : "Municipales 2014 : la méthode pour gagner"

-

31 mai : conférence de Xavier Mirabel à Avignon

-

Rassemblement des Patriotes Girondins le 24 mai à Libourne

-

Pie XII : le mauvais procès

Le Spectacle du Monde - 01/01/2008

Le procès médiatique de Pie XII n'en finit pas de rebondir. Alors que la recherche historique ne cesse de démontrer que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le pape a fait tout ce qui était en son pouvoir afin de venir au secours des juifs persécutés.

C’était il y a cinquante ans. Le 9 octobre 1958, Pie XII était mort. Golda Meir, ministre des Affaires étrangères d'Israël, faisait alors cette déclaration : « Pendant les dix années de la terreur nazie, quand notre peuple a souffert un martyre effroyable, la voix du pape s'est élevée pour condamner les bourreaux et pour exprimer sa compassion envers les victimes ». Cet hommage, rendu par un des fondateurs de l’État juif, couronnait d’innombrables prises de position qui, depuis la guerre, s’étaient exprimées sur un ton analogue. En 1945, « au nom de toute la communauté juive », le Congrès juif mondial avait manifesté « sa profonde gratitude pour la main protectrice tendue par Sa Sainteté aux juifs persécutés pendant ces temps terriblement éprouvants ». La même année, reçu en audience par Pie XII, Moshe Sharett, futur Premier ministre d’Israël, lui avait dit que « son premier devoir était de le remercier et, à travers lui, l’Église catholique, au nom de la communauté juive, pour tout ce qu’ils avaient fait pour secourir les juifs ». Le 26 mai 1955, un orchestre composé de musiciens juifs originaires de quatorze pays avait exécuté la Neuvième symphonie de Beethoven, au Vatican, « en reconnaissance de l’œuvre humanitaire grandiose accomplie par Sa Sainteté pour sauver un grand nombre de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Un demi-siècle plus tard, le procès médiatique de Pie XII ne cesse de recommencer. Termes du réquisitoire : conscient de la persécution subie par les juifs, et même informé de leur extermination massive par l’appareil nazi, le pape n’aurait rien dit et rien fait. Par indifférence vis-à-vis des victimes, si ce n’était par complicité avec les bourreaux. Fantastique renversement de perspective. Et pourtant, les faits sont là : dès la fin du conflit mondial, la génération des survivants de l’Holocauste a témoigné en faveur de Pie XII. Il faut lire Pie XII et les juifs, le dernier livre du rabbin David Dalin. Spécialiste de l’histoire juive et des relations juives et chrétiennes, cet Américain, professeur d’histoire et de sciences politiques à Ave Maria University, s’était déjà signalé, en 2001, par un article paru dans The Weekly Standard dans lequel il réclamait que Pie XII, en reconnaissance des nombreuses vies juives qu’il avait sauvées, fût reconnu comme « Juste des nations » par Israël. Dans son ouvrage publié en 2005 aux États-Unis et traduit l’an dernier en français, l’auteur administre les preuves de cet engagement du Souverain Pontife.

Sous-titré Le mythe du pape d’Hitler, le livre de Dalin constitue une réponse au pamphlet du journaliste britannique John Cornwell, Hitler’s Pope (« Le pape d’Hitler »), publié à grand renfort publicitaire, en 1999, et paru le même jour dans une demi-douzaine de langues occidentales. Cornwell y reprenait les accusations lancées, en 1963, par la pièce de l’Allemand Rolf Hochhut, Le Vicaire, pièce adaptée au cinéma, en 2002, par le film de Costa-Gavras, Amen : face au martyre juif, Pie XII serait resté silencieux.

Dans une étude publiée aux États-Unis, en 2007, dans la National Review, le général Pacepa, ancien patron des services secrets roumains passé à l’Ouest en 1978, soutenait qu’au début des années 1960, les généraux soviétiques Agayants et Sakharovsky avaient conçu une opération de désinformation visant à dénigrer la mémoire de Pie XII, opération passant par l’instrumentalisation de la pièce de Hochhuth… Depuis la première représentation du Vicaire, ce sont les mêmes arguments qui sont brandis contre Pie XII, mais qui ne reposent sur rien de nouveau : aucun document ou aucun témoignage, depuis quarante ans, n’ont étayé l’acte d’accusation. En sens inverse, le dossier de la défense n’a fait que s’enrichir, et parfois par d’anciens procureurs. En 2004, John Cornwell a livré cet aveu : « À la lumière des débats qui ont eu lieu, et des preuves qui ont été fournies suite à la publication de mon livre, je dirais maintenant que Pie XII avait une marge de manœuvre si réduite qu’il est impossible de juger de son silence pendant la guerre, alors que Rome était sous la botte de Mussolini et occupée ensuite par les Allemands ».

Né en 1876, ordonné prêtre en 1899, Eugenio Pacelli entre dès 1901 à la Secrétairerie d’État. Nonce apostolique en Bavière de 1917 à 1920, puis à Berlin de 1920 à 1929, ce brillant sujet de la diplomatie pontificale est rappelé à Rome où il est créé cardinal et nommé secrétaire d’État en 1930. Devenu le bras droit de Pie XI, il suit de près la situation en Allemagne, assistant avec préoccupation à l’ascension du nazisme. En 1931, une déclaration épiscopale interdit aux catholiques allemands d’adhérer au Parti national-socialiste. Le 30 janvier 1933, Hitler accède au pouvoir. Cherchant le soutien des conservateurs, le nouveau chancelier commence par mettre son antichristianisme en sourdine. Par souci d’apaisement, les évêques lèvent l'interdiction d'adhérer au parti national-socialiste.

Le 20 juillet 1933, un Concordat est signé entre le Saint-Siège et l’Allemagne. En supervisant son élaboration, le cardinal Pacelli n’a fait qu’appliquer la politique de Pie XI, partisan d’accords concordataires avec tous les États, quel que fussent leurs régimes : le pape avait envisagé un Concordat avec l’URSS et en avait signé un avec l’Italie de Mussolini. Le Concordat signé, cependant, le régime nazi reprend l’offensive contre l’Église. En 1934, lors de la Nuit des longs couteaux, de nombreux militants chrétiens, dont Klausener, le chef de l'Action catholique, sont assassinés, ouvrant la voie à une longue phase de persécution religieuse.

En février 1937, Mgr Pacelli convoque au Vatican le président de la conférence épiscopale allemande, le cardinal Bertram, et quatre évêques qui sont des amis personnels : Mgr von Preysing (Berlin), Mgr Schulte (Cologne), Mgr von Faulhaber (Munich) et Mgr von Galen (Münster). Il est décidé de rédiger un texte condamnant le national-socialisme. Une première version, œuvre de Faulhaber, est durcie par Pacelli lui-même. Signée ensuite par Pie XI, imprimée secrètement en Allemagne, l'encyclique Mit Brennender Sorge (« Avec un souci brûlant ») est lue en chaire, le 21 mars 1937, dans les 15 000 églises catholiques du pays. Une semaine auparavant, le Saint-Siège avait publié l’encyclique Divini Redemptoris, condamnant le communisme.

Le 2 mars 1939, Mgr Pacelli succède à Pie XI sous le nom de Pie XII. L’Europe roule vers la guerre. Fin août, après le pacte germano-soviétique, l’invasion conjointe de la Pologne par le Reich et par l’URSS précipite les événements : en septembre, les hostilités sont déclarées par la France et la Grande-Bretagne. En mai 1940, sur instruction de Pie XII, le Vatican informe les Alliés de la proche offensive allemande : il n’est pas écouté. « Pas la moindre trace de naziphilie au Vatican ; Hitler est vraiment considéré comme l'ennemi de la civilisation chrétienne », souligne Wladimir d’Ormesson, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, dans un rapport qu’il adresse le 28 octobre 1940 au ministère des Affaires étrangères. Son successeur, Léon Bérard, nommé par Vichy, tient un propos similaire le 22 février 1941 : « Le Saint-Siège aperçoit une opposition foncière, théoriquement irréductible, entre la doctrine de l’Église et celle dont s'inspire le national-socialisme. » Ce qui ressort des rapports des ambassadeurs occidentaux, c’est que, face à l’emprise du Reich sur l’Europe, Pie XII place ses espoirs dans la Grande-Bretagne et dans l’intervention américaine. Le 21 août 1941, deux mois après l'attaque allemande contre l'Union soviétique, Bérard rapporte à l'amiral Darlan cette confidence du Souverain Pontife : « Je redoute Hitler encore plus que Staline. »

Pas plus que Pie XII ne peut être taxé de faiblesse vis à vis du nazisme ou d’avoir été aveuglé par l’anticommunisme, il ne peut être incriminé d’antisémitisme. En 1928, sous Pie XI, un décret du Saint-Office avait condamné « la haine contre le peuple jadis élu de Dieu ». En octobre 1939, dénonçant le racisme, la première encyclique du nouveau Souverain Pontife, Summi Pontificatus, réaffirme la doctrine catholique de l’unité du genre humain.

Les archives du Saint-Siège prouvent que, dès avant la guerre, quand les juifs allemands avaient encore la possibilité d’émigrer, Pie XII est intervenu afin de trouver un pays d’accueil pour les juifs convertis, frappés par les lois nazies. Un peu partout, il se heurtera à un mur d’indifférence.

En 1942, les nazis mettent en œuvre leur plan de déportation systématique des juifs européens. La réalité des camps ne se dévoilera que de manière parcellaire, en 1943 et 1944, avant d’éclater au grand jour en 1945. Quand commencent les rafles à Paris, en juillet 1942, et que les évêques français, sous la plume du cardinal Suhard, protestent auprès du maréchal Pétain, Pie XII confie qu'il a trouvé cette lettre « bien pâle ». Dans son message de Noël 1942, stigmatisant les cruautés du conflit en cours, le pape évoque « les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute propre, parfois uniquement en raison de leur nationalité ou de leur race, sont destinées à la mort ou au dépérissement ». Dans le film Amen, le discours de Pie XII est amputé de cette phrase essentielle, et l’on voit le héros écouter la radio avec découragement, attendant en vain le coup d’éclat qui réveillera toute l’Europe. Pur anachronisme : le message de Noël 1942, lu en italien, a été émis par Radio Vatican, station à peine captée au-delà de la Péninsule.

En réalité, Pie XII craint les mesures de rétorsion que pourraient prendre les Allemands. Pas pour lui (il a adopté des dispositions visant à assurer son intérim dans le cas où ils l’enlèveraient), mais pour les cibles de la fureur nazie. En Hollande, en juillet 1942, l’épiscopat catholique, en accord avec le synode de l’Église réformée, a publié une condamnation très ferme de la déportation des juifs : les Allemands ont riposté en raflant les chrétiens d'origine juive, dont la carmélite Édith Stein, aujourd’hui canonisée. La conduite du pape s’inspire de ce souci, ainsi qu’il l’écrit à l'évêque de Berlin, Mgr von Preysing, le 30 avril 1943 : « Nous laissons aux pasteurs en fonction sur place le soin d'apprécier si, et en quelle mesure, le danger de représailles et de pression conseille la réserve, malgré les raisons qu'il y aurait d'intervenir, afin d'éviter des maux plus grands ».

Si Pie XII parle peu, il agit dans la mesure de ses moyens. En septembre 1943, les Allemands envahissent Rome. La communauté juive doit leur livrer cinquante kilos d'or, sous peine de déportation générale. Le grand rabbin de Rome, Zolli, fait appel au pape afin de compléter la rançon. Malgré ce chantage, l’arrestation des juifs de Rome commence un mois plus tard. Pie XII fait savoir qu’il va émettre une protestation officielle. Moyennant le silence du pape, l'ambassadeur von Weizsäcker obtient l'arrêt de la rafle : 4000 juifs romains sont sauvés, beaucoup trouvant refuge dans les couvents de la ville. La diplomatie vaticane, par des actions de ce type, a sauvé des centaines de milliers de personnes, en 1943-1944, en Italie, en Slovaquie, en Croatie, en Roumanie et en Hongrie.

Lors de la tragédie qui s’est abattue sur les juifs d’Europe, Roosevelt, Churchill ou De Gaulle n’ont pas plus parlé que le pape. Pourquoi alors cette campagne rétrospective contre le Souverain Pontife ? Le 8 mai 2007, à Rome, la Congrégation pour la cause des saints a reconnu « l’héroïcité des vertus » de Pie XII, étape décisive vers sa béatification. Il est étrange d’observer qu’à chaque avancée de cette cause, la polémique est relancée. L’hostilité à Pie XII, en dehors ou au sein de l’Église catholique, procèderait-elle non d’une démarche historique, mais de l’hostilité à une certaine idée de la papauté ? Ce serait donc un autre débat.

Jean Sévillia http://www.jeansevillia.com

À lire

Pierre Blet, Pie XII et la Seconde guerre mondiale d’après les archives du Vatican, Perrin, 1997 ; Tempus, 2005.

Philippe Chenaux, Pie XII, Cerf, 2003.

David Dalin, Pie XII et les juifs, Tempora, 2007. -

Les messages subliminaux dans les dessins animés et le Rock

[Article de Laurent Glauzy en exclusivité pour Contre-info]

Dans les années 1970, les pays européens se dotent d’une législation interdisant les messages subliminaux. En 1988, entre les deux tours de la présidentielle, le scandale éclate. François Mitterrand, président en exercice, candidat à sa propre succession, aurait usé de cette technique dans le générique du 20 heures sur Antenne 2. Nombreux sont aussi ceux qui prétendent et argumentent que ces messages seraient utilisés à des fins peu louables, notamment dans les dessins animés et la musique Rock.

L’œil et l’oreille sont bombardés chaque jour de deux cent mille à quatre cent mille messages mais nous ne sommes conscients que d’une infime partie (5 % à 7 %) d’entre eux. L’inconscient n’a pas la capacité d’analyser cette forme de message. Il ne peut donc pas l’accepter ou le refuser. Le cerveau le mémorise alors directement. Nous savons par ailleurs que les Américains ont utilisé ces procédés pendant la guerre du Golfe, sous l’appellation d’armes non létales et non conventionnelles, pour annihiler la résistance des soldats ennemis.

Incitation à l’homosexualité

En Europe, un enfant regarde en moyenne la télévision trois heures et demie par jour. En une heure, il est la cible de trente actes de violence ou d’actes sexuels plus ou moins explicites. Par conséquent, son cerveau aura assimilé en dix jours trois cents messages ; en un mois, mille ; et dans une année près de douze mille. Les jeux Nintendo, Playstation, Gameboys, les dessins animés Pokemon, Digimon, Dragonball Zeta, Sailormoon, Beyblade constituent les vecteurs principaux de ce fléau.

Or le Japon, producteur de ces dessins animés, a interdit chez lui dès 1999 la diffusion des Sailormoon et Pokemon dont la traduction montre toute la malfaisance préméditée. Pokemon signifie « Pocket Monster » (le monstre de poche). Ce sont des démons ayant un pouvoir maléfique particulier. Un autre dessin animé très célèbre, Pikachu, signifie « cent fois plus puissant que Dieu ». DragOnball Z : le O de « DragOn » dessine en son centre le symbole satanique de l’étoile à cinq branches ou pentacle, ball fait référence à Baal, un démon que les Hébreux adorèrent dans le désert à la place de Dieu et auquel ils sacrifiaient des enfants en les immolant dans le feu. D’autres dessins animés comme les Razmokets, le jeu pour console vidéo Tomb Raider, détruisent l’identification sexuelle de l’enfant. Ce sont des corps de femme avec des comportements agressifs et très masculins. Les quelques femmes qui apparaissent dans les consoles Nintendo et Playstation sont toutes androgynes.

Les Simpson illustrent cette « parfaite anti-éducation ». Les personnages sont bien entendu laids, grossiers et stupides. Les Teletobbies représentent quatre peluches reprenant des symboles de la Gay Pride, un triangle inversé avec des couleurs rose, violet, des fleurs. Ils sont destinés à des enfants d’un an et demi, chez lesquels il a été constaté un comportement opposé à leur identité sexuelle.

Le vrai visage de l’empire Disney

Il est difficile d’étudier l’aspect démoniaque et destructeur des dessins animés sans entrer dans l’empire de Walt Disney. Une de ses dernières productions est Le roi Lion. Scar y symbolise le démon. Il apprend à son neveu, le petit lion, à se rebeller contre ses parents, et contre Dieu par le biais de son père « qui te restreint avec ses commandements et ses interdictions ». En images subliminales, le mot « Sex » apparaît cinq fois sur la pellicule. Sachant qu’il faut de 24 à 30 images pour créer l’effet d’un mouvement, l’œil ne peut rien détecter. Cette technique de l’image subliminale a été utilisée par Disney sur le dessin d’une femme nue crucifiée avec le visage du diable dans Bernard et Bianca, quand ils passent de nuit dans un palais volant sur le dos d’un albatros. A l’époque, la firme Disney avait dû payer 74 millions de dollars pour éviter un procès public. Elle avait présenté des excuses au spectateurs américains en reconnaissant qu’« il est vrai que Bernard et Bianca est une incitation à la pornographie infantile ». L’entreprise avait fait retirer 3,5 millions de pellicules. Aujourd’hui, des images subliminales ont été découvertes dans d’autres dessins animés comme La Petite Sirène, La Petite Sirène 2, La Belle et la Bête 2.

Sur l’affiche du film Le Silence des Agneaux, nous voyons un papillon posé sur la bouche d’une dame, où une tache blanche ayant la forme d’une tête de mort. Mais en regardant attentivement cette tache blanche, apparaissent neuf femmes nues. Que dire aussi des poupées Barbie de Mattel, détruisant toute notion de pudeur ? Il est vrai qu’elles développent l’instinct maternel, mais bizarrement, la jeune fille demandera à sa maman pourquoi sa poupée a des seins formés, des hanches aussi marquées et des jambes de stars de cinéma. Les mini-jupes, le maquillage suscitent un sentiment de vanité, des idées très précoces. Pour toutes ces raisons, en 1998, l’Italie est le premier pays à avoir interdit la poupée Barbie. Dans leur adaptation en dessin animé, les Bratz ont des têtes de démon dont certaines sont couronnées de l’auréole des Saints.

Musique satanique

La musique Rock, Pop, Techno, Rap, Reggae, Hip-Hop est émise sur une fréquence correspondant aux cadences des cultes africains comme les musiques de transe Vaudou ou Macumba. L’inventeur de ce nouveau rythme dans les années cinquante est l’Afro-Américain Little Richard. Sataniste déclaré, il transforme la manière d’écrire le Jazz. Il en fait une musique syncopée. Little Richard se convertira au chritianisme et reconnaîtra : « La musique que j’ai inventée n’est pas de la musique, mais un culte rendu à Satan ! » La première mouvance est le Soft Rock auquel appartint Elvis Presley. Vient ensuite l’Acid Rock (Acid signifiant Drogue), dont les Beatles sont le groupe emblématique. Leur formule Sex, Drugs and Rock and Roll exprime à l’origine un rapport sexuel dans une voiture. A ce mouvement succèdent des Rocks de plus en plus violents comme le Hard Rock, le Punk Rock avec les groupes Afrodite Child, Kiss ou Kings in Satanic Service. Le Black Rock recense des célébrités aux noms certes peu imaginatifs mais toujours très explicites : Sepultura, Venom, etc. Cette musique se joue avec une guitare basse qui émet des infrasons, une batterie cadençant des sons lourds et répétitifs jusqu’à 120 pulsations à la croche (la musique Techno atteint 380 à 420 pulsations). Leurs ondes font vibrer les masses liquides du corps humain, dans le ventre, la bouche et dans la région du cerveau avec le liquide céphalo-rachidien. Elles dérèglent la glande hypophyse qui se met à sécréter une hormone, l’endorphine ou morphine naturelle, provoquant les mêmes effets que de la drogue : le cerveau devient hyper réceptif aux influences extérieures. Il compense ce déséquilibre avec les glandes surrénales qui produisent les hormones sexuelles…

La personne se retrouve en état d’hyperexcitation sexuelle, de violence : elle est livrée à ses pulsions. Cette musique atteint 80 à 120 décibels. Au niveau supérieur, le niveau létal, le fonctionnement des organes principaux s’altèrent très rapidement. Cela explique que beaucoup d’adolescents souffrent de maladies cardiaques, oculaires, auditives, cérébrales, normalement observées sur des patients sexagénaires. A cela s’ajoute une autre nuisance, celle de la lumière stroboscopique et psychédélique. Elle est composée de rayons envoyés par des dizaines voire des centaines de spots. Au milieu de la discothèque, est suspendue une sphère composée de centaines de facettes ou petits miroirs qui réfléchissent dans toutes les directions les rayons des spots envoyant une lumière à une fréquence hertzienne réglée (bien entendu) sur le groupe qui se produit sur scène. Habituellement, au début, la fréquence des spots est de six impulsions à la seconde. A cette fréquence, nous perdons toute notion de profondeur et d’équilibre. Ces pertes d’équilibre font ensuite place à la perte des défenses psychologiques et à des comportements agressifs pour dissimuler ses propres angoisses. Quand le rythme monte jusqu’à quinze, vingt impulsions de lumière par seconde, il s’interfère avec la production des ondes alfa du cerveau, nécessaires au décodage de notre environnement. A vingt-cinq impulsions, le cerveau ne s’adapte plus : il bloque ! Que se passe-t-il ? Le sujet devient un vrai zombie. Il obéit aux pulsions les plus animales, à tous les messages extérieurs (et subliminaux). Et comme rien ne doit être laissé au hasard, ces lieux de déchéance abreuvent de vidéos érotiques ou pornographiques les jeunes dépravés, tentés de plus par la consommation facile d’ecstasy.

L’arme du futur

Qui sait que les Beatles ont eu recours aux messages subliminaux ? Cela démontre encore une fois l’étendue de cette pratique. Dans la chanson Revolution number one, il est répété à dix reprises « number 9 ». Quand ce morceau est écouté à l’envers, des paroles faisant implicitement référence à la crucifixion de Notre Seigneur, sont prononcées : « Turn me on, dead me » (excite-moi sexuellement homme mort). Dans Another one bite the dust, le groupe Queen prononce à quatre reprises ce titre. En sens inverse, nous entendons « Start to smoke marijuana » (commence à fumer de la marijuana). Dans I am slave for you de Britney Spears, à l’envers cela donne : « te quieto, te quieto, Satana, Satana, mi dulce dulce fruto » (Je t’aime Satan, mon fruit très doux). Dans Nunca te hare llorar des Back Street Boys, l’enregistrement à l’envers dit de crucifier Jésus et de se consacrer à Lucifer. Le chanteur italien Zucchero, dans Miserere, les paroles inversées de « A volte la migliore musica è il silenzio », produisent « Hashis, eroina ». Les groupes et chanteurs Las Ketchup, L5, Shakera, Jennifer Lopez, au succès aussi rapide qu’éphémère, ne cachent pas leur attirance pour Satan. Est-ce un hasard ?

Hesekiel Ben Aaron, troisième homme de l’Eglise de Satan, converti au christianisme, confirme cette sombre réalité. En 1985, il explique au journal New Solidarity que de nombreux groupes de Heavy Metal très célèbres comme Black Sabbath, The Blue Oyster Cult, The Who, Ozzy Osbourne adhèrent à la secte.

Laurent Glauzy http://www.contre-info.com

Article tiré de l’Atlas de géopolitique révisée, tome I. Laurent Glauzy est aussi l’auteur de :

Laurent Glauzy est aussi l’auteur de :

Illuminati. « De l’industrie du Rock à Walt Disney : les arcanes du satanisme ».

Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale

Atlas de géopolitique révisée, tome II

Chine, l’empire de la barbarie

Extra-terrestres, les messagers du New-Age

Le mystère de la race des géantsLien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, lobby, magouille et compagnie 0 commentaire -

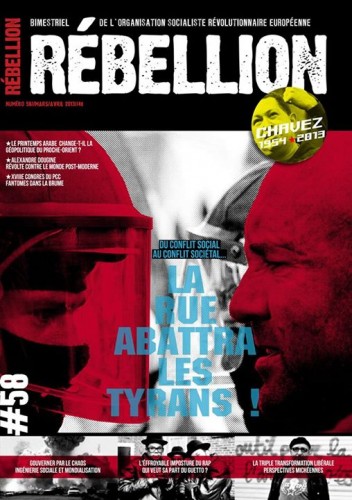

Rébellion #58: "La rue abattra les tyrans !"

ÉDITORIAL

La critique moralisanteRÉFLEXION

La rue abattra les tyrans !

Découragement ? par zentropa

INTERNATIONAL

Venezuela. Viva Chavez !

Elections Italiennes. Entre populisme et paralysie par Xavier Eman

Le Printemps arabe change-t-il la géopolitique du Proche-Orient ? par Terouga

Chine. Le XVIIIème Congrès du PCC. Fantômes dans la brume. par

ENTRETIEN

Rencontre avec Lucien de Gouverner par le chaos. Ingénierie sociale et mondialisation.

IDÉES

Perspectives Michéennes. La triple transformation libérale par Charle Robin

PHILOSOPHIE

L'esquisse d'une éducation non conformiste dans la pensée de Confucius par Thibault Isabel.

FIGURE

Alexandre Douguine. Révolte contre le monde post-moderne.

CULTURE

Rap & Business. Qui veut la part du Ghetto ?

Rencontre avec Mathias Cardet. L'effroyable imposture du Rap.

Entretien avec Arnaud Bordes. Chroniques livres et musique.

5 euros (port compris) pour un numéro de 48 pages.

Commande à notre adresse :

Rébellion c/o RSE BP 62124 - 31020 TOULOUSE cedex 02 -

Michel de Saint-Pierre

J'ai connu une triste époque où il était devenu de bon ton de railler Michel de Saint Pierre, et ce non seulement à gauche, où il avait effectivement tout pour irriter, mais aussi, hélas, au sein de ce qu'il était convenu d'appeler la «droite nationale», où l'on aurait dû saluer, outre son talent, son courage et son refus obstiné de mettre son drapeau dans sa poche.

J'ai connu Michel au tournant même de sa carrière, alors qu'il venait, en publiant Les nouveaux prêtres, de jeter un énorme pavé d'autant plus énorme qu'il fut vendu à 200 000 exemplaires - dans le bénitier de l'Eglise progressiste d'alors. Cela eut pour effet immédiat de transformer le romancier estimé de La mer à boire, le best-seller admiré des «Aristocrates», en une sorte de monstre au pied fourchu et à la langue crochue - en bref, en un abominable homme de droite.

Or, Michel savait parfaitement ce qu'il faisait et ce à quoi il devait s'attendre - il me l'expliqua tranquillement à notre première rencontre, devant un carafon de whisky en cristal taillé . Mais il estimait qu'après ce qu'il avait découvert au fil de trois ans d'enquête dans les paroisses _de banlieue, il n'avait pas le droit de garder le silence. Le marquis de Saint Pierre était monté sur son destrier, et il n'en redescendit plus, si ce n'est pour rendre l'âme.

Je ne fus pas surpris quand, des années plus tard, alors que nous étions devenus de proches amis, il me confia que l'un des livres-clés de sa vie était Le voyage du Centurion d'Ernest Psichari, point sur lequel nous nous retrouvâmes, car, pour moi aussi, cet ouvrage avait revêtu une signification particulière. C'était de ces secrets qu'il gardait généralement pour lui, ne les livrant qu'à des amis de confiance, avec sa prudence de paysan normand.

En effet, les beaux intellectuels qui se plaisaient à dénigrer Michel ne le connaissaient pas vraiment, le comprenaient encore moins et étaient finalement ses dupes. Sa couronne de marquis aidant, il aimait à jouer les rustauds et jubilait intérieurement quand le jeu prenait. De même, il aimait à jouer les pingres alors qu'il était naturellement généreux. Je puis en parler, car, à un moment très difficile de ma vie, je vis trois personnes se précipiter pour me venir en aide : Hubert Monteilhet, Henry Bonnier et Michel de Saint Pierre. Celui-ci m'empoigna littéralement par la peau du cou, me fit faire un somptueux déjeuner, et, au dessert, me demanda :

- Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?

Il était ainsi, il allait droit au but, sans flâner ni tergiverser, ce qui ne plaisait pas à tout le monde, non plus que la familiarité spontanée avec laquelle il abordait les hommes. Cet aristocrate de vieille souche n'avait que faire des manières de cour. Sa politesse était celle du cœur, et son cœur était vaste.

S'il lui arrivait de jouer les faux naïfs, ses enthousiasmes, eux, n'étaient pas feints. Pas plus feints que ses amitiés.

Jean BOURDIER , National Hebdo.