Dans « L'homme révolté », Albert Camus avait clairement perçu que « ce n'est pas Capet qui meurt, mais Louis de droit divin, et avec lui, d'une certaine manière, la Chrétienté temporelle. » Ce qui a été commencé le 21 janvier 1793 se poursuit... Entendre le sermon de l'abbé Iborra...

Ce à quoi nous assistons, avec la loi portant sur « le mariage dit pour tous », est dans le droit fil de ce qui a été perpétré Place de la Concorde...Il est urgent d'en avoir « conscience »...

Eglise Saint-Eugène Sainte- Cécile

Sermon de l’abbé Iborra à l’occasion des 220 ans de la mort de Louis XVI

REQUIEM POUR LOUIS XVI, 21 JANVIER 2013

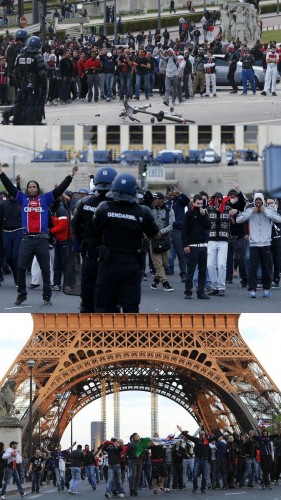

J'imagine que vous étiez nombreux, il y a huit jours, à piétiner les pelouses du Champ-de-Mars. Nombreux aussi peut-être, il y a vingt ans, en un autre lieu emblématique de l'ancienne France, sur la place de la Concorde. Pour commémorer, avec émotion et recueillement, le bicentenaire de la mort du Roi, cette montée à l'échafaud que Jean Raspail nous avait rappelée, pas à pas, avec tout son talent de conteur, dans un article du Figaro-Magazine qui m'avait arraché des larmes. Et je me souviens, tandis que je déposai une fleur blanche – les lis étant devenus introuvables ce jour-là – du regard narquois de certains passants. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était la division des Français. Les uns vivaient un deuil, un deuil qu'ils ressentaient comme national. Les autres s'en moquaient, et parfois avec la dernière des vulgarités.

Ce sentiment de division que j'ai alors éprouvé, n'est pas, je crois, quelque chose d'accessoire, lié à un fait divers de l'histoire. C'est l'expression d'un événement fondateur. La mort du Roi fut le principe durable de la division des Français. D'une France qui ne s'en est, à vrai dire, jamais complètement remise comme en témoigne l'instabilité institutionnelle, sociale et politique qui depuis la caractérise. Une division, donc, qui marque non seulement ceux qui en déplorent la cause, mais aussi, volens nolens, tous ceux qui s'en réjouissent ou qui lui sont devenus indifférents. Une division qui nous touche tous parce que la mort du Roi fut un parricide, un parricide qui alimente la mauvaise conscience comme on le voit par l'acharnement des oligarchies au pouvoir à nier les valeurs de l'ancienne France en cherchant à leur substituer, par mode d'incantation, les prétendues « valeurs républicaines » et leur douteuse esthétique.

Cette division opère à deux niveaux. D'abord au niveau politique, où elle a été pérennisée par les institutions. Vous le savez, depuis deux cents ans, les révolutionnaires n'ont eu de cesse d'abattre toute résurgence du principe monarchique sous quelque forme qu'il pût se présenter. Pour imposer un régime incapable, structurellement, de réconcilier les Français puisque fondé sur le principe majoritaire qui ostracise nécessairement la minorité. Comment un chef de parti peut-il soudain se déclarer président de tous les Français ? Par quelle magie peut-il incarner, lui, sorti du nombre, c'est-à-dire du même, quelque chose qui est au-dessus du nombre, qui relève de l'autre, de la transcendance ? Si d'aventure il s'essaie à vouloir tout embrasser, il mécontente les uns sans satisfaire les autres. Ce fut le sort pitoyable du précédent hôte de l'Elysée. Non, la division des Français ne peut se résorber en rendant un culte au Nombre, divinité capricieuse et funeste car, en évinçant la vérité, elle réduit tout l'ordre politique à ce qui est instantané, sans épaisseur, bref à ce qui est périssable et matériel, donc indigne de l'humanité de l'homme.

Cette division opère ensuite au niveau anthropologique, où elle est sans cesse élargie par les coups répétés portés contre le socle de la loi naturelle que la civilisation chrétienne avait heureusement remise à l'honneur. Les auteurs de ce bouleversement ? Le cardinal Ratzinger les identifiait en 1985 dans son Entretien sur la foi : « une classe moyenne supérieure, la nouvelle bourgeoisie du tertiaire, avec son idéologie libéralo-radicale, de type individualiste, rationaliste, hédoniste ». Les causes de ce mouvement, où la France s'est malheureusement illustrée, sont à chercher, là aussi, sur la place de la Concorde. Car en frappant le Roi, on frappait avec lui la famille. La famille et le roi sont en effet indissolublement liés : le roi – à la différence de la république, pure abstraction – est un être de chair, sexué, situé dans une filiation, fruit d'un passé, ouvert sur une descendance. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de famille royale. Et parce que le roi est à chercher au sein d'une famille, il est aussi le garant de ce dont toutes les familles témoignent : la continuité dans l'histoire et la relation tant horizontale au niveau conjugal que verticale au niveau filial, relation qui porte le beau nom d'amour. Mise un jour à la tête d'un peuple par les circonstances, la famille royale représente à chaque moment du temps la nation, avec cette hauteur de vue propre à l'institution qui par essence transcende l'instant. Elle représente le peuple, qui se comprend alors comme famille de familles, partageant le même enracinement – souvent par le sang versé – et tourné vers le même destin. La transcendance symbolique de la famille royale fait ressortir la transcendance de la nation, sa profonde unité, dans la diversité des individus et des communautés qui la constituent, dont la plus importante, la plus fondamentale, est la société familiale, matrice de tout l'ordre social par les valeurs propres qu'elles véhiculent et dont la première est la charité, société antérieure même à l'Etat qui se doit d'être au service de la communauté que forment toutes les familles d'une nation.

En frappant le Roi, on a frappé la famille à sa tête, et depuis on s'acharne sur ses membres. L'indifférenciation sexuelle véhiculée par la théorie du genre en est le dernier avatar, avec ses conséquences monstrueuses que sont déjà la PMA et bientôt la GPA. Ce nouveau projet s'inscrit en effet dans un ensemble qui dure depuis des décennies, voire depuis le début pour certains de ses éléments : fragilisation de la famille par le divorce, par la diffusion de la contraception, par un féminisme idéologique ; agression contre ses membres par le culte de la drogue, par l'avortement, par l'eugénisme et par l'euthanasie. Chaque jour davantage – et nous constatons l'accélération du processus au cours de ce quinquennat – la dignité et l'indisponibilité de la personne se voient bafouées. La destruction de la famille et le renvoi de l'individu à ses instincts constituent-t-ils un progrès ? On peut en douter en voyant monter le mal-être de tant de nos concitoyens, profondément perturbés dans leur identité d'homme ou de femme, renvoyés à leur solitude et bientôt à leur précarité, tandis que les liens du corps social ne cessent de se distendre et de perdre en gratuité. Car en frappant la famille, on a frappé le principe de l'inconditionnalité de l'amour, du pardon, de la réconciliation, de la solidarité, du sacrifice. De tout ce qui, rayonnant du foyer qu'est la famille, fortifie la société et la rend prospère.

Cette destruction programmée et progressive des institutions du droit naturel suscite des résistances. Bien vite chloroformées par l'intelligentsia au pouvoir qui pratique la manipulation des esprits et ce bientôt dès le berceau. Mainmise de l'Etat sur l'école par un ministère de l'Education nationale qui ressemble de plus en plus à celui de la Propagande et de la Formation du Peuple dirigé naguère chez nos voisins par le Dr Goebbels. Mais à la différence des régimes totalitaires d'autrefois, le nôtre ajoute sa note sournoise et hypocrite. En promouvant les instincts les plus élémentaires, en niant qu'ils puissent être normés pour être humanisés, il les rend vulgaires et destructeurs. Il en fait surtout le meilleur camp d'internement possible : celui où l'on ne s'aperçoit plus qu'on est surveillé d'un mirador et entouré de barbelés. « Flatter l'égocentrisme et laisser libre cours aux passions donne cette illusion de liberté sans responsabilité que l'Etat accorde d'autant plus volontiers qu'il acquiert un pouvoir illimité, tout en gratifiant chacun du sentiment de mener sa vie comme il l'entend et d'être le seul maître de lui-même » ai-je lu récemment (La Nef, janv. 2013, p. 14). Parfaite image du bobo dénoncée tout à l'heure par Benoît XVI, artisan en même temps que victime de ce qu'il faut bien appeler, avec Jean-Paul II, un nouveau totalitarisme. Dans son encyclique Veritatis splendor, le Pape qui avait béatifié l'Empereur Charles d'Autriche disait en effet : « Quand il n'existe aucune vérité ultime qui guide et oriente l'action politique, alors les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeurs, sans vérité, se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire ». Je parlais de division toujours accrue. C'est bien ce que nous constatons aujourd'hui : les vérités anthropologiques hier encore incontestées deviennent le lieu d'affrontements toujours plus violents, où la haine provient le plus souvent de ceux qui font profession de tolérance. Comme l'écrivait il y a peu le clergé anglais dans le Daily Telegraph, les catholiques, en s'opposant à ces multiples dénaturations, connaissent déjà aujourd'hui l'ostracisme et connaîtront demain peut-être la persécution. Et ils ne font ici que défendre des vérités universelles, accessibles de soi à la conscience de tout homme !

Mais ne nous y trompons pas : le combat que nous avons à mener est spirituel avant tout. Car la cause de cette dénaturation est profonde. Fondamentalement, elle est diabolique. Derrière Sanson, derrière Robespierre, se tenait Satan, comme il se tient aujourd'hui derrière les associations qui ont pris en otage des politiciens décervelés, avides de pouvoir, indifférents à la vérité et au bien. Satan l'Accusateur, qui à travers les Fouquier-Tinville, les Vychinski, les Freisner de l'histoire, s'acharne sur les justes. Satan le Diviseur, qui promeut l'amour de soi jusqu'au mépris des autres. Satan le Mensonger, qui fait de la liberté, de l'égalité et de la fraternité des sophismes dissimulant une entreprise d'asservissement, de discrimination et de haine. Satan l'Homicide, qui non content de tuer les corps cherche aussi à tuer les âmes en les recourbant sur elles-mêmes. Le 21 janvier 1793 ses séides ont décapité le Roi : ils ont séparé la tête du corps. Acte doublement symbolique : la tête de la nation du corps de son peuple, mais plus profondément : la tête (le Christ) de son corps mystique (l'Église). En découronnant le Roi, ils cherchaient à découronner le Christ. En tuant Louis, celui qui les manipulait visait Jésus. Jésus qui vivait en Louis, comme nous l'a rappelé si admirablement son Testament. Ces nains – et ceux qui prétendent nous gouverner après eux – n'étaient pas à la hauteur de ce géant. Avec Jésus, Louis pouvait leur dire : « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Comme Jésus face à Pilate, Louis ne faisait pas nombre avec eux, il était au-dessus. C'est pourquoi nous sommes ici, ce soir, à honorer sa mémoire.

Schola Sainte Cécile - Requiem de Luigi Cherubini pour Louis XVI

http://www.youtube.com/watch?v=Z2dc6ZXc_Zw

Photographies de la Messe

http://www.schola-sainte-cecile.com/2013/01/23/photos-de-la-messe-solennelle-de-requiem-pour-louis-xvi-21-janvier-2013/

Extrait de « L'homme révolté » d'Albert Camus

http://www.les4verites.com/justice/le-supplice-de-louis-xvi-vu-par-camus

http://www.lesmanantsduroi.com