Dimanche matin, 12 mai, à 10 heures, Place de l'Opéra, à Paris, le Cortège traditionnel - d'un ordonnancement imposant - s'est mis en route pour aller fleurir la statue de la Place des Pyramides. On était venu d'un peu partout, pour se joindre aux membres du Centre Royaliste d'Action française, de La Restauration nationale et de L'Alliance Royale : on était venu de Picardie, du Dauphiné, du Maine, de l'Anjou, de Provence, d'Aquitaine, de Bourgogne, de Champagne...

Dimanche matin, 12 mai, à 10 heures, Place de l'Opéra, à Paris, le Cortège traditionnel - d'un ordonnancement imposant - s'est mis en route pour aller fleurir la statue de la Place des Pyramides. On était venu d'un peu partout, pour se joindre aux membres du Centre Royaliste d'Action française, de La Restauration nationale et de L'Alliance Royale : on était venu de Picardie, du Dauphiné, du Maine, de l'Anjou, de Provence, d'Aquitaine, de Bourgogne, de Champagne...

Le trajet a changé, plusieurs fois, depuis 1920, date à laquelle, grâce à la persévérance de l'Action française, la Fête de Jeanne d'Arc fut instituée "Fête nationale", par la loi du 19 juillet 1920.

Le trajet, mais pas l'esprit, ni la nécessité de cette Fête : car nous sommes bien (et ô combien !) à l'une de ces "heures critiques de notre Histoire", et pourtant nous ne devons malgré tout pas douter de la France, car, "croire en elle et en ses forces de résurrection, c’est déjà se mettre en mesure de la sauver", comme le rappelle notre XXXIVème Grand Texte (écrit par un Président de la République, s'il vous plaît...) : "...Jeanne ne sera jamais trop aimée de la France... c’est à notre pays tout entier qu’elle appartient. Elle a commencé à délivrer la France de l’invasion, elle l’a soustraite à la suprématie étrangère, elle l’a guidée sur le chemin de l’Honneur et de la Liberté. Par quels moyens ? Par la droiture et la simplicité, par la bravoure et la persévérance, par la conviction que chez nous, rien n’est jamais perdu, pourvu qu’on chasse les mauvais conseils du découragement et du laisser-aller. A toutes les heures critiques de notre Histoire, Jeanne nous fournit le meilleur exemple dont nous puissions nous inspirer. Elle nous enseigne que, douter de la France, c’est risquer de l’assassiner et que, même devant les pires dangers, croire en elle et en ses forces de résurrection, c’est déjà se mettre en mesure de la sauver."

Arrivés au pied de la statue, et une fois les gerbes déposées, les participants écoutèrent Bernard Pascaud (1) : "...Nous en sommes à l’heure où ce qui est illégitime est légal, où ce qui est antisocial est à la tête de la société, où les ennemis de l’ordre public commandent à la force publique, où les pervers et les monomanes se dévorent entre eux, et dévorent la France par leurs convulsions...

...C’est face à cela qu’il faut faire retentir l’antique protestation de la jeune Antigone. Et comme Antigone, mes chers amis, nous entendons rendre à nos frères morts les devoirs légitimes, ceux qui consistent à assurer l’héritage français, à défendre les principes d’une communauté d’ordre où l’homme a toute sa place, où la loi écrite n’injurie point la loi non écrite, où la rumeur humaine n’injurie point la musique des sphères éternelles, où la famille française réconciliée s’épanouisse sous la garde de la famille-chef.

C’est à cette tâche de reconstruction qu’il nous faut être actif et inviter tous les Français. Le printemps français auquel rêvent certains sera capétien ou ne sera pas. C’est la leçon de Jeanne. C’est le devoir d’aujourd’hui."

Ceux qui ne nous connaissent pas encore, ou viennent de nous découvrir, et ignoreraient le sens, le "pourquoi" de cette Fête, pourront se reporter à notre Album Maîtres et témoins (III) : Léon Daudet, et y consulter les deux photos "10 mai 1920 : Barrès et le Cortège de Jeanne d'Arc" "La Fête de Jeanne d'Arc" : ils auront là une première source d'information...

Cette année, il avait été prévu que ce Cortège traditionnel serait précédé, la veille, de ce que l'on appelle volontiers, aujourd'hui, deux "temps forts" : d'abord, le samedi 11 mai après-midi, deux tables rondes, réunissant quatre intervenants chacune; puis, en soirée, un banquet amical, dans le quartier du Panthéon, à deux pas de cette croix immense restée en place, qui - l'Histoire a de ces ironies... - surmonte les tombes de Voltaire, Rousseau, Carnot, Gambetta, Jaurès, Zola et tant d'autres, qui, certainement, n'en demandaient pas tant !

Tables rondes et Banquet furent deux moments qui, à n'en pas douter, tinrent leurs promesses.

On put ainsi entendre, à la Maison des Mines, lors de la première Table ronde - animée par François Marcilhac - Jacques Trémolet de Villers, très profond et en même temps très drôle, et surtout visant très juste, parler du "Printemps français"; Bernard Pascaud (président de La Restauration nationale) parler, lui aussi avec beaucoup de justesse de ce "printemps" et de ce qu'il représente, et peut représenter demain; Olivier Perceval avait au préalable "ouvert" le débat, en resituant les choses dans leur contexte et leur globalité, et Antoine Desonay, responsables des étudiants, clôtura ce premier temps de parole en racontant comment se passaient les manifestations, quel rôle y jouaient les jeunes royalistes, et donnant force détails tirés de cette expérience "sur le terrain"...

Après une pause, la deuxième Table ronde - toujours animée par François Marcilhac - réunit Christian Franchet d'Espèrey, rédacteur en chef de La Nouvelle Revue Universelle, qui évoqua la grande figure de Jeanne d'Arc, Stéphane Blanchonnet, Alain Soral, président d’Egalité et Réconciliation, défendant "la gauche du travail et la droite des valeurs" : un même combat contre le mondialisme et le libéralisme...

La banquet, qui devait suivre cet après-midi, était donc prévu rue Montagne Sainte Geneviève, dans les superbes caves voûtées d'un restaurant qui, devant accueillir au départ environ cent dix convives, en reçut finalement près de cent cinquante, malheureusement trop nombreux pour être tous ensemble, et donc répartis dans trois salles : c'est peu de dire que "l'ambiance y était" et que ce fut un bon moment; "la bonne humeur a toujours régné parmi nous", disait Léon Daudet; aux chants des étudiants répondaient ceux des autres salles, et le répertoire traditionnel et joyeux des chants militants fut repris en chœur et de bon cœur par tous ceux qui se retrouvaient, de tous les coins de France, ne s'étant plus vus, parfois, depuis longtemps, mais unis comme toujours, unis comme jamais, heureux de se retrouver ensemble, et d'approfondir encore plus, toujours plus, les liens d'amitié indissoluble qui nous unissent : "eadem velle, eadem nolle, ea est vera amicitia"...

http://lafautearousseau.hautetfort.com

(1) : le texte intégral du discours de Bernard Pascaud sera publié très prochainement sur lafautearousseau, ainsi qu'une vidéo retraçant les principaux moments des interventions du samedi après-midi et du Cortège de dimanche ...

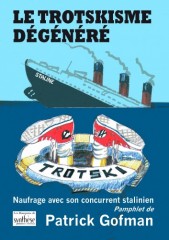

Longtemps, Patrick Gofman fut trotskiste. Tendance PCI. Comme Lionel Jospin, Jean-Christophe Cambadélis ou Jean-Luc Mélenchon. Il y a presque trente ans, il est passé de l’autre côté de la barricade, apportant sa plume à divers organes de ce qu’il est convenu de surnommer la droite nationale. Dans Trotskisme dégénéré, il revient sur les folles années de sa jeunesse. Sans nostalgie ni repentance.

Longtemps, Patrick Gofman fut trotskiste. Tendance PCI. Comme Lionel Jospin, Jean-Christophe Cambadélis ou Jean-Luc Mélenchon. Il y a presque trente ans, il est passé de l’autre côté de la barricade, apportant sa plume à divers organes de ce qu’il est convenu de surnommer la droite nationale. Dans Trotskisme dégénéré, il revient sur les folles années de sa jeunesse. Sans nostalgie ni repentance.

Dimanche matin, 12 mai, à 10 heures, Place de l'Opéra, à Paris, le Cortège traditionnel - d'un ordonnancement imposant - s'est mis en route pour aller fleurir la statue de la Place des Pyramides. On était venu d'un peu partout, pour se joindre aux membres du Centre Royaliste d'Action française, de La Restauration nationale et de L'Alliance Royale : on était venu de Picardie, du Dauphiné, du Maine, de l'Anjou, de Provence, d'Aquitaine, de Bourgogne, de Champagne...

Dimanche matin, 12 mai, à 10 heures, Place de l'Opéra, à Paris, le Cortège traditionnel - d'un ordonnancement imposant - s'est mis en route pour aller fleurir la statue de la Place des Pyramides. On était venu d'un peu partout, pour se joindre aux membres du Centre Royaliste d'Action française, de La Restauration nationale et de L'Alliance Royale : on était venu de Picardie, du Dauphiné, du Maine, de l'Anjou, de Provence, d'Aquitaine, de Bourgogne, de Champagne...