Tout a-t-il été dit sur la Révolution française ? Sans doute, mais on en oublierait l’essentiel : au nom du peuple et du rasoir national, pendant plusieurs années, toutes les valeurs ont été inversées. C’est ce que Xavier Martin, le spécialiste bien connu, appelle La France abimée. Son dernier livre vient d’être publié en collection de poche.

Tout a-t-il été dit sur la Révolution française ? Sans doute, mais on en oublierait l’essentiel : au nom du peuple et du rasoir national, pendant plusieurs années, toutes les valeurs ont été inversées. C’est ce que Xavier Martin, le spécialiste bien connu, appelle La France abimée. Son dernier livre vient d’être publié en collection de poche.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle chronologie de la Révolution française et de ses convulsions successives, mais d’une étude sur l’âme révolutionnaire, à travers les témoignages des contemporains. Sébastien Mercier est célèbre pour avoir écrit ces fameux Tableaux de Paris, à la fin du règne de Louis XVI.

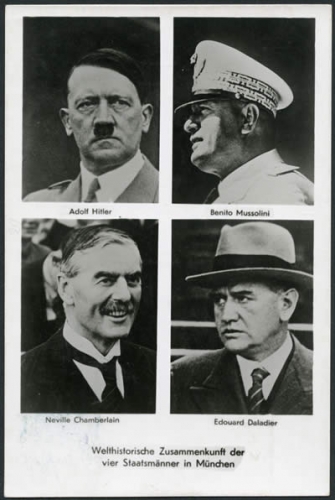

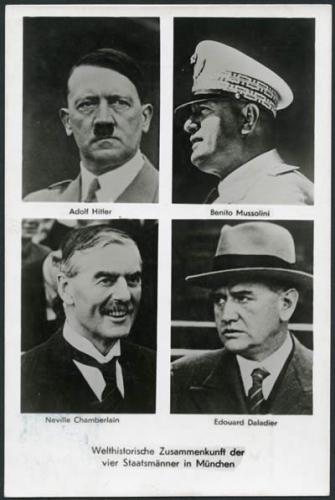

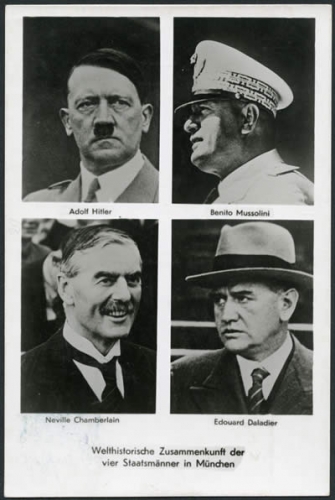

Deuxième tentative de Bonnet pour desserrer l’étau qui menace la France : négocier directement avec les Allemands, pour qu’ils calment les ardeurs de leurs alliés italiens. Bonnet renoue ainsi avec la politique pacificatrice de Briand, mais dans un contexte où l’Allemagne est considérablement renforcée, tant sur le plan militaire (plus de menace tchèque, entente relative avec la Pologne et la Yougoslavie, alliance italienne et présence indirecte en Méditerranée) qu’industriel (apport des aciéries et des usines d’armement tchèques, très performantes). Le 6 décembre 1938, Ribbentrop et Bonnet signent dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay une déclaration franco-allemande, ouvrant des relations de bon voisinage et acceptant les frontières telles qu’elles sont actuellement tracées. Chamberlain et Halifax encouragent cette initiative. Churchill la déplore. En janvier 1939, cet accord franco-allemand est déjà réduit à néant par les circonstances.

Deuxième tentative de Bonnet pour desserrer l’étau qui menace la France : négocier directement avec les Allemands, pour qu’ils calment les ardeurs de leurs alliés italiens. Bonnet renoue ainsi avec la politique pacificatrice de Briand, mais dans un contexte où l’Allemagne est considérablement renforcée, tant sur le plan militaire (plus de menace tchèque, entente relative avec la Pologne et la Yougoslavie, alliance italienne et présence indirecte en Méditerranée) qu’industriel (apport des aciéries et des usines d’armement tchèques, très performantes). Le 6 décembre 1938, Ribbentrop et Bonnet signent dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay une déclaration franco-allemande, ouvrant des relations de bon voisinage et acceptant les frontières telles qu’elles sont actuellement tracées. Chamberlain et Halifax encouragent cette initiative. Churchill la déplore. En janvier 1939, cet accord franco-allemand est déjà réduit à néant par les circonstances.

Il faut juger les Accords de Munich sur l’arrière-plan de cette histoire européenne tumultueuse. Scellés entre les seules puissances centre- et ouest-européennes, il a donné l’impression aux Russes que l’accord n’envisageait pas de prolonger la ligne Rhin-Danube vers la Mer Noire, le Caucase et la

Il faut juger les Accords de Munich sur l’arrière-plan de cette histoire européenne tumultueuse. Scellés entre les seules puissances centre- et ouest-européennes, il a donné l’impression aux Russes que l’accord n’envisageait pas de prolonger la ligne Rhin-Danube vers la Mer Noire, le Caucase et la

Par les accords de Munich de 1938, l’Allemagne de Hitler a négocié avec les puissances occidentales mais a exclu l’URSS de ces négociations. Pour les Allemands de l’époque, en pleine guerre d’Espagne, la question tchécoslovaque est une affaire ouest-européenne. Elle semble ne pas percevoir les intérêts traditionnels russes dans la région. Certes, Munich est une victoire diplomatique allemande, car elle élimine un État hostile à sa frontière orientale, bien armé et bien protégé par les chaînes des Monts Métallifères et dont le territoire s’enfonce comme un coin dans la masse territoriale compacte du Reich, permettant à une éventuelle action conjointe des troupes françaises, massées en Alsace et en Lorraine sur un ancien glacis du Reich, et des troupes tchèques, de neutraliser rapidement l’Allemagne, en tirant profit d’une profondeur territoriale assez réduite. De Wissembourg en Alsace à Karlsbad (Karlovy Vary), le Reich était le plus faible. À Munich, Hitler et Ribbentrop éliminent cette faiblesse. Résumons clairement, en six points, les atouts gagnés par les Allemands à Munich.

Par les accords de Munich de 1938, l’Allemagne de Hitler a négocié avec les puissances occidentales mais a exclu l’URSS de ces négociations. Pour les Allemands de l’époque, en pleine guerre d’Espagne, la question tchécoslovaque est une affaire ouest-européenne. Elle semble ne pas percevoir les intérêts traditionnels russes dans la région. Certes, Munich est une victoire diplomatique allemande, car elle élimine un État hostile à sa frontière orientale, bien armé et bien protégé par les chaînes des Monts Métallifères et dont le territoire s’enfonce comme un coin dans la masse territoriale compacte du Reich, permettant à une éventuelle action conjointe des troupes françaises, massées en Alsace et en Lorraine sur un ancien glacis du Reich, et des troupes tchèques, de neutraliser rapidement l’Allemagne, en tirant profit d’une profondeur territoriale assez réduite. De Wissembourg en Alsace à Karlsbad (Karlovy Vary), le Reich était le plus faible. À Munich, Hitler et Ribbentrop éliminent cette faiblesse. Résumons clairement, en six points, les atouts gagnés par les Allemands à Munich.