Aujourd'hui (15) : Comment Anatole France a magistralement dépeint la démence et l'hystérie sanguinaire des révolutionnaires...

1912 : La Revue de Paris achève la publication, en feuilleton, de "Les Dieux ont soif"...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Aujourd'hui (15) : Comment Anatole France a magistralement dépeint la démence et l'hystérie sanguinaire des révolutionnaires...

1912 : La Revue de Paris achève la publication, en feuilleton, de "Les Dieux ont soif"...

Ernst Jünger est un représentant typique de ce courant et l’un de ses plus brillants polémistes. Cet auteur, alors connu pour ses récits sur la Grande Guerre (Orages d’acier, publié à compte d’auteur en 1920[25]) a, dans les années 1920 et jusqu’en 1930, une forte activité politique. Durant cette période il écrit plus de 130 articles dont beaucoup traitent de polémique et de néo-nationalisme, publiés en particulier dans la revue Die Standarte (L’Etendard) qui dépend du Stahlhelm (Le Casque d’Acier), une association conservatrice d’anciens combattants, et dans la revue Widerstand (Résistance), organe de la grande figure du national-bolchevisme allemand Ernst Niekisch, à laquelle il collabore plus ou moins régulièrement.

Morphologie de la Révolution Conservatrice

Si la « Révolution Conservatrice » domina le climat culturel de la droite allemande entre 1918 et 1933, elle fut cependant beaucoup trop divisée en chapelles opposées, en dissidences permanentes, en une multitude de formations comprenant trois membres et une table et publiant leur propre journal (dans lequel elles appellent bien sûr toutes à l’union), pour avoir une quelconque influence sur le terrain politique. En effet, elle fut un entrelacs de personnalités, un ensemble de réseaux, partis, cercles, ligues, journaux, etc. où les liens personnels l’emportaient sur tous les autres sans pour autant cesser d’appartenir à la mouvance. Armin Mohler recensait, dans une liste non exhaustive, plus de 430 groupes, ligues…

Jean Raspail se dépatouille avec le Saint-Esprit qu’est certainement le personnage principal de son dix-septième roman, et comme un chef, faisant concurrence aux habitués du genre, Bernanos se débrouille ou Mauriac dernière manière. Lisez La Miséricorde, ce bouquin ne vous laissera pas indemnes !

Jean Raspail se dépatouille avec le Saint-Esprit qu’est certainement le personnage principal de son dix-septième roman, et comme un chef, faisant concurrence aux habitués du genre, Bernanos se débrouille ou Mauriac dernière manière. Lisez La Miséricorde, ce bouquin ne vous laissera pas indemnes !

Uruffe : ce nom n’est pas prononcé dans le dernier livre de Jean Raspail; c’est pourtant le crime de Gilles Desnoyers, curé d’Uruffe, qui avait assassiné sa maitresse et l’enfant qu’elle portait qui donne naissance à ce roman. Raspail ne vous racontera pas l’inracontable, l’innommable. « J’ai changé le nom de ce village, qui fut, il y a soixante ans, le théâtre de ce crime horrifiant qui bouleversa la France entière.

Les décès au début des années 2000 du germaniste français Louis Dupeux et de l’historien suisse Armin Mohler[1] nous donne l’occasion de revenir sur la « Révolution Conservatrice » allemande dont ils s’étaient faits les spécialistes et qui reste mal connue. Pourtant, Louis Dupeux anima à ce sujet durant une vingtaine d’années, au sein de l’université de Strasbourg, le Groupe d’étude de la « Révolution Conservatrice » allemande dont les travaux furent publiés dans la Revue d’Allemagne. Le précurseur de ces études fut Edmond Vermeil qui, en 1938, publia les Doctrinaires de la révolution allemande 1918-1938[2]. En France, la « Révolution Conservatrice » fut surtout étudiée, à partir de la fin des années 1960 par les milieux nationalistes-révolutionnaires[3] et puis dans les années 1980 par la Nouvelle Droite et, en particulier, par Alain de Benoist[4].

En effet, les membres de celle-ci ont publié un grand nombre de monographies, articles, études, etc. sur ce sujet. La Nouvelle Droite découvre (ou redécouvre) à cette époque la « Révolution Conservatrice », qui deviendra l’une de ses références importantes. Cette filiation est d’ailleurs ouvertement revendiquée à travers le recours à Ernst Jünger, Oswald Spengler, Carl Schmitt.

Il y a trente et un ans tombait le mur de Berlin.

Le 9 novembre 1989, cela fait cinq jours déjà que des manifestations quotidiennes, à Berlin-Est, réclament la libre circulation vers l’Ouest. A 19 heures, un apparatchik dépassé par la situation, répondant à la question d’un journaliste, lâche que les candidats à l’émigration peuvent passer « par tous les postes frontaliers entre la RDA et la RFA ou par Berlin-Ouest », mesure immédiatement en vigueur. L’information, aussitôt, est retransmise par radios et télévisions. Dès 20 heures, quelques dizaines d’Allemands de l’Est, hésitants, se massent derrière les grilles des points de passage de la ville. La police des frontières, qui n’a pas été officiellement avertie, demande des instructions. Mais il n’y a personne pour lui en donner : l’autorité, au sein de l’Allemagne communiste, est en voie de décomposition. A 21 heures, des milliers de personnes et des centaines de Trabant s’agglutinent derrière les sept points de passage de Berlin.

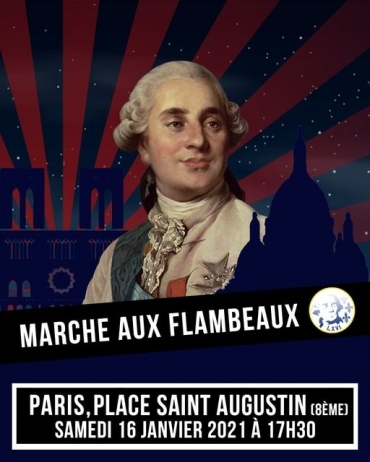

Aujourd'hui, Robespierre porte costume et cravate, il affiche une apparence distinguée, et loge sans vergogne dans les appartements de la Royauté, tâchant de ressembler à ces autres Rois ou Présidents du monde.

Mais il ne s'agit que d'un masque, d'une leurre, d'une Tartuferie institutionnalisée : c'est "le chaos figé des conservateurs du désordre" qui est en place, sous des apparences "normales" et policées; et ce chaos n'est rien d'autre que l'héritier assumé du "chaos explosif des révolutionnaires".

Voici quelques exemples de ce que fut ce "chaos explosif" des révolutionnaires de 1789/1793, si fanatiques qu'ils ont eux-mêmes baptisé leur méthode de gouvernement (?) "la Terreur"; de ses aspects monstrueusement inhumains, d'une atroce barbarie, qui préfiguraient les épouvantables horreurs du marxisme-léninisme et du nazisme...

Anne Brassié reçoit Béatrice de Kergolay pour son ouvrage « Hélène de Chabert : Un cœur hardi dans la tourmente – De la Terreur à la Restauration », puis Cyril Farret d’Astiès qui publie « Un heureux anniversaire ? – Essai sur les cinquante ans du missel de Paul VI ».

https://www.tvlibertes.com/perles-de-culture-n281-memoires-dune-aristocrate-sous-la-terreur