Les têtes couronnées face aux tragédies du XXe siècle.

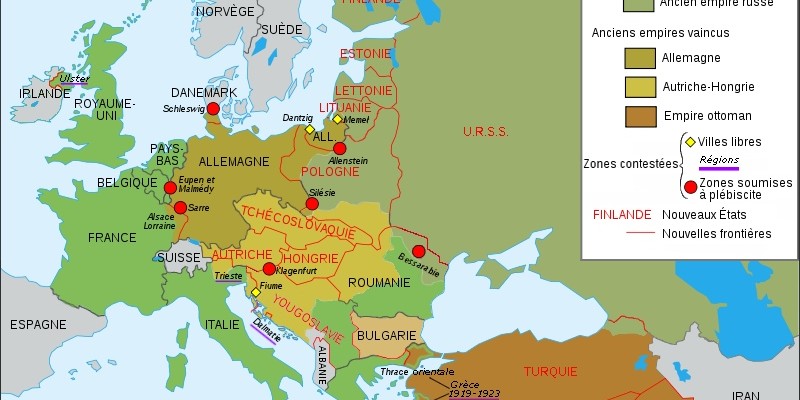

Le 24 mai 1913, le mariage de la princesse Victoria-Louise de Prusse, fille du Kaiser Guillaume II, avec le prince Ernest-Auguste de Hanovre permet à l’empereur d’Allemagne, au roi d’Angleterre George V et au tsar Nicolas II d’être réunis à Berlin. Les trois souverains, qui règnent sur la moitié du monde, sont les petits-fils de la reine Victoria. Ce cousinage ne les empêchera pas, un an plus tard, d’entrer dans la guerre à la tête de leurs peuples. Le conflit s’achèvera, en Allemagne comme en Russie, mais aussi en Autriche-Hongrie, par la révolution et l’effondrement de la monarchie. Vingt ans plus tard, une nouvelle guerre déchirera l’Europe et provoquera la chute de quatre royaumes (Italie, Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie).

Vingt-deux monarchies européennes en 1914 (en comptant les royaumes et principautés d’Allemagne), dix après la Seconde Guerre mondiale. Quel rôle les têtes couronnées ont-elles joué au cours de ces années qui ont bouleversé le continent ? Jean des Cars, éminent spécialiste des sagas dynastiques, expose les faits, pays après pays, décennie après décennie, dans un ouvrage vivant et documenté, d’autant plus plaisant à lire qu’il se compose de près de 170 sous-chapitres qui racontent chacun une histoire (1). Dans cette fresque, politique et destins familiaux se mélangent, attisant parfois les rivalités nationales, les freinant d’autres fois. A part quelques exceptions, ce qui caractérise ces rois et ces reines, même en temps de guerre, est de s’être tenus à l’écart des déchaînements idéologiques de l’époque. Jean des Cars, avec talent, donne à voir « d’abord des êtres humains avec leurs vies intimes (…) et la croyance dans le symbole, suprême et sacré, qu’ils incarnent ».

Siméon de Bulgarie, roi de 1943 à 1946, exilé pendant cinquante ans, puis revenu dans son pays en 1996, y a été Premier ministre de 2001 à 2005. Etonnante trajectoire qu’il retrace dans une autobiographie où l’émotion perce à chaque page, tout en évitant la nostalgie (2). Ici éclate une notion du pouvoir conçue comme un service à rendre aux autres, et non à soi. C’est si rare aujourd’hui que cela fait du bien.

Jean Sévillia

(1) Le Sceptre et le Sang, de Jean des Cars, Perrin, 474 p., 23 €.

(2) Un destin singulier, de Siméon II de Bulgarie, avec Sébastien de Courtois, Flammarion, 382 p., 22 €.

https://www.jeansevillia.com/2015/04/11/leurope-des-rois/