Aujourd'hui, Robespierre porte costume et cravate, il affiche une apparence distinguée, et loge sans vergogne dans les appartements de la Royauté, tâchant de ressembler à ces autres Rois ou Présidents du monde.

Mais il ne s'agit que d'un masque, d'une leurre, d'une Tartuferie institutionnalisée : c'est "le chaos figé des conservateurs du désordre" qui est en place, sous des apparences "normales" et policées; et ce chaos n'est rien d'autre que l'héritier assumé du "chaos explosif des révolutionnaires".

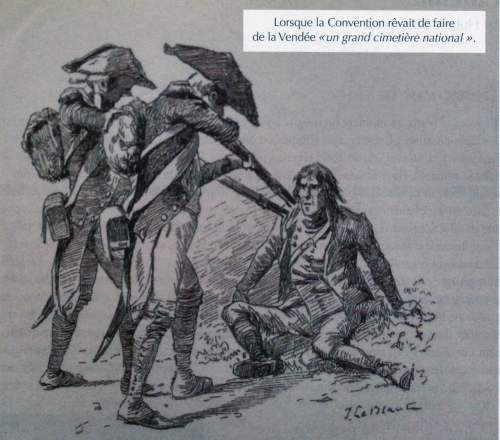

Voici quelques exemples de ce que fut ce "chaos explosif" des révolutionnaires de 1789/1793, si fanatiques qu'ils ont eux-mêmes baptisé leur méthode de gouvernement (?) "la Terreur"; de ses aspects monstrueusement inhumains, d'une atroce barbarie, qui préfiguraient les épouvantables horreurs du marxisme-léninisme et du nazisme...

[Ci-contre : Le Vengeur, Arno Breker, 1940]

[Ci-contre : Le Vengeur, Arno Breker, 1940]

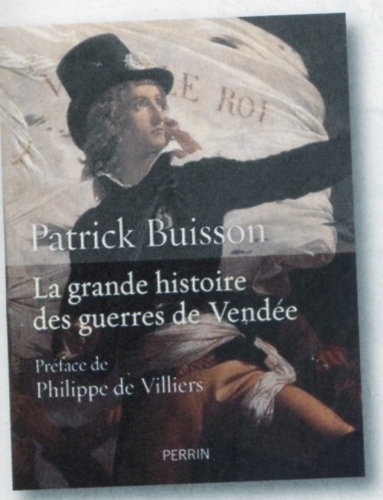

Patrick Buisson crée l’événement en racontant « la grande histoire des guerres de Vendée », dans un album magnifiquement illustré, qui fait un superbe cadeau de Noël, tout en se présentant comme une petite bombe politique.

Patrick Buisson crée l’événement en racontant « la grande histoire des guerres de Vendée », dans un album magnifiquement illustré, qui fait un superbe cadeau de Noël, tout en se présentant comme une petite bombe politique.