Pour bien comprendre l'attitude de saint Louis dans cette affaire, il faut se rappeler que l'Europe était alors la Chrétienté, que donc tous les nommes parlaient d'un même cœur un langage commun et respectaient les mêmes références. Depuis que Luther a fait éclater au XVIe siècle cette Europe unie, le devoir reste pour chaque nation de renforcer sans cesse ses défenses, ce qui n'est pas un progrès, comme disait Maurras. Aujourd'hui où l'Europe elle-même renie toute référence chrétienne, il serait même criminel de faire un cadeau à l'adversaire. On aura bien remarqué que cet abandon qui était plutôt une délégation de souveraineté consenti par saint Louis, n'a rien de commun avec l'ignoble abandon de l'Algérie à de sauvages terroristes en 1962.

culture et histoire - Page 623

-

Saint Louis, le roi doux et humble de cœur 3/3

-

Saint Louis, le roi doux et humble de cœur 2/3

Quand survint la mort de Louis VII, le 18 septembre 1180, la position de Philippe - lequel allait être appelé Auguste -, seul roi à quinze ans, était plutôt forte. Il entretenait des liens d'amitié avec les fils d'Henri II : Henri Court-Mantel - l'éternel révolté -, Richard Cœur de Lion, - l'héritier du trône anglais -, Jean sans Terre (premier, deuxième et cinquième des enfants d'Henri II) mais sans quitter des yeux les possessions acquises en France par le roi anglais, lequel devait trépasser le 6 juillet 1189, après avoir reconnu Richard comme son héritier. Puis voici Philippe (vingt-cinq ans) et Richard (trente-trois ans) entraînés par le pape Grégoire VIII à la troisième croisade, qui se proposait de reprendre Jérusalem à Saladin.

-

Saint Louis, le roi doux et humble de cœur 1/3

La paix dans l’ordre et la justice

Il nous plaît de faire partager notre admiration pour ce souverain rentré tout juste de la croisade en 1254, vaincu mais plus rayonnant que jamais de gloire intérieure et prêt à donner au monde une leçon de paix dans l'ordre et la justice. Ce beau royaume de France qu'il avait si heureusement confié à sa mère Blanche de Castille, tandis qu'il guerroyait et souffrait atrocement sur les terres mêmes où souffrit le Christ, il entendait maintenant l'ériger en un reflet du royaume de Dieu en se consacrant à maintenir la justice entre ses sujets et même avec les hommes des pays voisins. Déjà, de toutes parts, on recourait à lui comme au justicier suprême; les humbles savaient qu'il les comprenait, les puissants n'osaient plus devant lui s'obstiner dans leurs querelles. Tous, fussent-ils évêques ou ducs opulents, étaient invités à rendre à leurs malentendus de justes proportions à l'aune de la miséricorde divine.

-

Jean Sévillia : «Benjamin Stora a une vision partielle, donc partiale, de la guerre d’Algérie», par Paul Sugy.

Stèle en mémoire des soldats disparus des Abdellys pendant la guerre d’Algérie, au Père Lachaise. Pierre-Yves Beaudouin

Source : https://www.lefigaro.fr/vox/

Emmanuel Macron a confié à l’historien Benjamin Stora une mission sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie». Mais pour Jean Sévillia, l’approche de Benjamin Stora est trop complaisante à l’égard de la lecture indépendantiste des événements, propagée par le pouvoir algérien.

FIGAROVOX.- L’historien Benjamin Stora s’est vu confier par Emmanuel Macron une mission sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie», ce choix vous semble-t-il judicieux ?

Jean SÉVILLIA.- Ce n’est pas, me semble-t-il, le meilleur choix, même s’il n’est pas surprenant si l’on se souvient des différentes prises de position du chef de l’État à ce sujet: Emmanuel Macron avait en effet qualifié la colonisation de «crime contre l’humanité» lorsqu’il était candidat ; puis, comme président, il a ouvert la voie à une démarche pratiquement expiatoire. Il partage donc la même vision que Benjamin Stora de la présence française en Algérie: cet historien est en effet une figure officielle dans les cercles bien-pensants.

-

Ernst Jünger, d'une guerre l'autre 3/3

Éléments - Comment expliquez-vous que Jünger n'ait pas cédé aux sollicitations de Goebbels, qu'il ait refusé de participer au complot contre Hitler de juillet 1944, mais aussi qu'il n'ait pas accepté de répondre au questionnaire de dénazification, auquel fait d'ailleurs référence Le questionnaire de son ancien compagnon de jeunesse nationaliste, Ernst von Salomon ?

Julien Hervier - Il était normal que les nazis tentent d'entraîner dans leur camp un héros de la Première Guerre et un brillant écrivain qui aurait pu élever le niveau intellectuel de leur propagande mais Jünger, qui avait eu au début une certaine sympathie pour le mouvement hitlérien comme pour tous ceux qui luttaient contre le traité de Versailles, a très vite compris la médiocrité intellectuelle et les insuffisances morales des nazis. Fréquentant les milieux activistes berlinois de l'après-guerre, il a rencontré Goebbels personnellement et l'a très sévèrement jugé. Ayant ensuite refusé toutes les avances du parti et les honneurs qu'on lui proposait, il s'est retiré à la campagne dès 1933, loin des centres du pouvoir, pour se consacrer à ses activités littéraires. S'il n'a pas participé directement au complot du 20 juillet, c'est qu'il était personnellement hostile aux attentats politiques, jugeant qu'il ne résolvaient en rien les problèmes des opprimés et risquaient de déclencher contre eux une répression accrue. Les lecteurs des Journaux de guerre dans la Pléiade verront qu'il revient à plusieurs reprises sur le sujet - en particulier à propos de l'attentat de Fieschi contre Louis-Philippe.

-

Ernst Jünger, d'une guerre l'autre 2/3

Éléments - Le premier tome des Journaux de guerre est consacré aux «années terribles» 1914-1918. Les livres qu'écrit Jünger ont pour titre : Orages d'acier, Feu et sang, Feu et mouvement, Sturm… La guerre, écrit-il, est un « jeu magnifique et sanglant auquel les dieux prenaient plaisir ». Pouvez-vous commenter cette phrase ?

Julien Hervier - Jünger se disait franchement athée durant la Première Guerre, et les dieux ne sont là que pour donner figure à la puissante volonté de la Nature. Il était alors très nietzschéen, et l'on peut voir là une résurgence de l’amor fati du philosophe : le monde étant ce qu'il est, il est vain de le nier, et mieux vaut l'accepter dans la joie; mais c'est aussi un témoignage de l'inconscience presque enfantine d'un très jeune soldat qui, en dehors de toute considération morale, voit dans la guerre un jeu qui l'arrache à cette platitude bourgeoise qu'il exècre. Dans son âge mûr, il modifiera profondément sa position, sans toutefois renier le jeune héros qu'il a été.

-

Ernst Jünger, d'une guerre l'autre 1/3

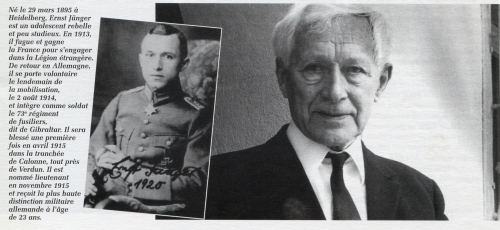

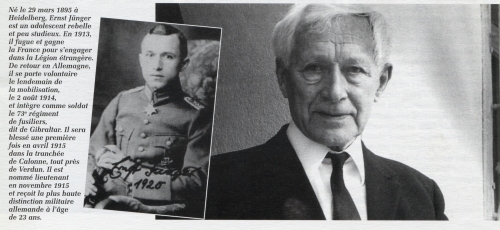

La mort d'Ernst Jünger, le 17 février 1998, à l'âge de 102 ans, aura laissé plus d'un orphelin parmi les admirateurs de cet homme «multiple». Écrivain, combattant, romancier, philosophe et entomologiste, Jünger savait que la pensée et l'action ne sont pas antinomiques. L'un des meilleurs spécialistes français de son œuvre, Julien Hervier, qui est aussi son traducteur, revient sur ce parcours humain supérieur.

Eléments - L'entrée d'Ernst Jünger dans la Pléiade, avec la publication des deux tomes de ses Journaux de guerre, est un événement littéraire de première importance. Estimez-vous que cette publication donne raison à ceux qui considèrent que Jünger est plus connu et surtout plus apprécié en France qu'en Allemagne ?

-

Ils veulent parler de l’esclavage ? D’accord !

Par Alain Sanders

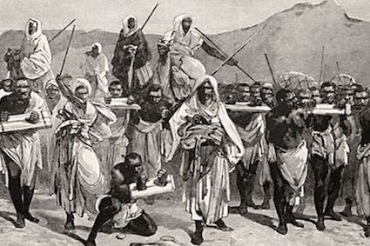

Déjà assommés par les discours (souvent contradictoires) sur l’évolution de l’épidémie, nous sommes achevés par une logorrhée répétitive sur l’esclavage. Exclusivement l’esclavage des Noirs bien sûr, la manip « Black Lives Matter » n’étant rien d’autre qu’une machine de guerre instrumentalisée par des extrémistes racistes noirs et des extrémistes de gauche blancs. Ils veulent parler de l’esclavage ? D’accord. Mais sur de vraies bases.

Nous avons eu l’occasion d’expliquer que la traite africaine avait d’abord été pratiquée par des Noirs pour leur propre compte. Après avoir asservi des millions de Noirs africains au cours des siècles, les « roitelets nègres » ont un jour pu commercer avec des négriers européens. Ce sont eux qui allaient « faire le marché » au cœur de régions où les Blancs, cantonnés sur une frange du littoral, ne pénétreront pas avant la moitié du XIXe siècle. Cette traite a concerné quelque 14 millions de personnes.

-

Il y a 50 ans, disparaissait Antonio de Olivera Salazar. Les Editions de Chiré viennent de publier deux ouvrages sur celui qui fit du Portugal une nation moderne

Francis Bergeron

Francis BergeronSalazar, de la politique à l’histoire

Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970) a dirigé le Portugal pendant plus de 35 ans, très exactement de 1932 à 1968. Il a redressé son pays, manœuvré intelligemment pendant la seconde guerre mondiale pour le mettre à l’écart du conflit, et les Portugais lui en ont été gré. Il a géré une guerre coloniale particulièrement difficile car, dernier empire européen, le Portugal fut en butte à une coalition internationale hostile, regroupant les pays communistes, bien entendu, mais aussi une grande partie des pays occidentaux qui, ayant décolonisé, dans des conditions parfois pitoyables ou dramatiques, entendaient que ce pays en fasse autant.

Parce que Salazar avait clairement affiché sa foi catholique et parce que les principes de son « ordre nouveau » rejoignaient ceux du catholicisme social, il reste une très grande figure politique du XXe siècle.

Périodiquement les éditions de Chiré rééditent certains de ses ouvrages ou les études qui lui ont été consacrées par Jacques Ploncard d’Assac, ce dernier ayant été un collaborateur régulier de Chiré. Salazar et son œuvre se présente comme une plaquette de 48 pages reprenant des textes de Marcel de Corte, Pierre Gaxotte et Gustave Thibon. Quant au texte de Salazar, Comment on relève un Etat, il s’agit là de la réédition d’un ouvrage publié en 1936.

-

François Villon l’éternel poète des enfants perdus 2/2

Le monde de Villon est encore celui des trahisons amoureuses, des amis qui ne lui ont jamais apporté d'aide, de sa vieille mère, des misérables, des geôliers, des indicateurs de police, des juges, des bourreaux, des cadavres qui se balancent à la potence. Si le personnage principal est toujours le «povre Villon» en personne, les états d'esprit et les thèmes de ses poèmes sont sa jeunesse enfuie, le temps qui passe, et le Destin. En un mot : la Mort, cette mort dont Villon, à la fois par angoisse et par fiction littéraire, décrit partout et toujours l'ombre macabre qui s'avance. Oui, « tout va aux tavernes et aux filles ». Oui, la Mort menace. Mais partout, aussi, François Villon ricane ou gémit, tantôt en riant et tantôt en pleurant. Il s'amuse et nous amuse fort à rédiger, à sa propre intention, des épitaphes (Testament, CLXXVII-CLXXVIII) à la fois tragiques, burlesques, auto-ironiques. Auto-ironiques comme la Ballade des pendus, son poème le mieux connu, mais qui fut de toute évidence écrit, lui aussi, après 1463.