Ecoutez

Ecoutez

l'émission

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Ecoutez

Ecoutez

l'émission

25 septembre 1993, Les Lucs-sur-Boulogne

par Dominique Souchet

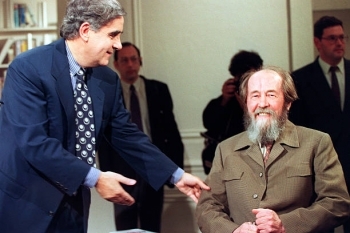

Comment commémorer plus dignement qu'il n'a été fait à ce jour le centenaire du grand Soljenitsyne ? Et comment évoquer en même temps l'écrasement de la Vendée par la fureur révolutionnaire autrement que par les indignations faciles et les formules toutes faites cent fois répétées ? Le superbe récit des relations entre Alexandre Soljenitsyne et la Vendée de Dominique Souchet que le dernier numéro de la Nouvelle Revue Universelle vient de publier répond à ce souci de façon passionnante. On a là un récit précis mais aussi une réflexion à l'altitude qui convient pour évoquer en les reliant Alexandre Soljenitsyne, la révolution russe et le massacre de la Vendée. L'horreur révolutionnaire en soi-même d'un siècle l'autre. Du XVIIIe au XXe. Nous avons entrepris dimanche dernier la publication de ce récit qui s'étendra aux jours suivants. En remerciant Dominique Souchet et la N.R.U. de nous l'avoir donné. LFAR

Le récit

« NOUS N'AVONS TROUVÉ PERSONNE... »

Moscou, monastère Donskoï, 6 août 2008. Il est 9 heures. Alexandre Soljenitsyne est mort il y a trois jours. Il a choisi d'être inhumé dans ce haut-lieu de l'histoire russe où les restes du général des armées blanches Anton Denikine et du philosophe Ivan Iline, expulsé d'Union Soviétique comme le fut Soljenitsyne, ont été transférés en 2005. Ce site porte les stigmates de l'impitoyable lutte antireligieuse menée par le régime bolchevik. Le dernier patriarche de la Russie impériale, Tikhon, y fut détenu jusqu'à sa mort. La splendide cathédrale a été érigée par le fils d'Ivan le Terrible pour remercier de ses protections la Vierge du Don, et pour honorer sa vénérable icône, de la main même de Théophane le Grec (XIVe siècle). Elle fut, un temps, subvertie en musée à la gloire de l'athéisme. Dans les années Brejnev, je l'ai visitée, dénaturée en musée d'architecture.

Elle a, depuis, retrouvé sa vocation et sa beauté. C'est elle qui accueille, en cette journée orageuse au cœur de l'été, la dépouille de l'auteur de L'archipel du Goulag. Dimitri Medvedev, alors président de la Fédération de Russie, a interrompu ses congés d'été pour être présent aux obsèques.

La famille, avec laquelle nous avions gardé des liens étroits depuis le voyage en Vendée, nous a invités, Philippe de Villiers et moi, à nous yrendre. Naturellement, nous prévenons notre ambassadeur à Moscou que nous serons auprès de lui pour cette cérémonie. Nous apprenons qu'il est en vacances et ne prévoit pas de rentrer. Nous interrogeons le jeune et sympathique chargé d'affaires, qui fera tout ce qu'il pourra. Mais quand nous lui demandons quelles personnalités représenteront le gouvernement et les milieux culturels français, il répond : « Nous n'avons trouvé personne. — Comment cela... personne ? — Non, personne : il y a ceux qui ne veulent pas interrompre leurs vacances, et ceux qui font leurs bagages pour Pékin. — Pékin ? — Oui, pour parader au cœur de la Chine communiste, grande ordonnatrice des Jeux olympiques : il faut y être pour la grandiose cérémonie d'ouverture... C'est donc vous, les députés de la Vendée, qui représenterez la France, et je vous accompagnerai. »

Dans ses Mémoires, Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, Philippe de Villiers a décrit avec précision cette séquence historique. Il y voit une illustration topique de la futilité d'une élite occidentale amnésique, se voulant sans dette ni devoir, obsédée de loisirs et toujours prête à la connivence avec le pire.

Pour venir exprimer la reconnaissance infinie due à celui qui a délivré non seulement la Russie, mais le monde entier du vénéneux « charme d'Octobre »,nous n'avons trouvé personne.

Au pays qui sut accueillir les dissidents, et eut l'honneur de publier L'archipel du Goulag dans son édition originale russe, nous n'avons trouvé personne.

Dans les autres pays d'Europe non plus, ni aux États-Unis, qui eurent pourtant l'honneur d'accueillir chez eux pendant vingt ans, à Cavendish, le laboratoire de la vérité sur le totalitarisme, nous n'avons trouvé personne.

S'appliquait ainsi à son propre destin ce que Soljenitsyne, dans son discours de Harvard, avait dénoncé comme l'un des traits dominants de l'Occident actuel : la superficialité, la frivolité, la futilité.

À l'Académie des sciences, lors du repas de funérailles qui suivit l'enterrement, la veuve de Soljenitsyne demanda à Philippe de Villiers d'évoquer, au nom de la France et de la Vendée, la mémoire du Maître. Après tous les éloges prononcés en russe, on entendit alors le Vendéen exprimer en français, aussitôt traduit par Nikita Struve, la dette immense de notre pays envers celui qui avait, sans crainte, osé mettre à nu la genèse des totalitarismes. Il dit son espoir que l'on ferait lire Soljenitsyne aux jeunes élèves français, en particulier le discours d'Harvard. Il exprima le souhait que l'on donnât le nom d'Alexandre Soljenitsyne à de nombreuses rues, places ou écoles, comme la Vendée venait de le faire pour le plus moderne de ses collèges, inauguré par son fils Ignat Soljenitsyne. Il manifesta enfin la profonde gratitude de la Vendée envers celui qui avait révélé le lien entre la « Roue rouge », persécutrice de la Russie, et les colonnes infernales qui ont martyrisé la Vendée, et envers l'homme qui avait lancé, en ouvrant son discours des Lucs : « Jamais je n'aurais pu imaginer, fût-ce en rêve, que j'aurais l'honneur d'inaugurer le Mémorial de votre héroïque Vendée ! »

Alors, ce Mémorial des Lucs-sur-Boulogne, allez le voir, pour y méditer, pour y chercher l'inspiration !

Allez-y pour retrouver la présence, toujours palpable, de celui qui lui a conféré sa dimension universelle !

Allez-y pour retrouver la présence spirituelle de cet ami incomparable de la Vendée, Alexandre Soljenitsyne ! ■[FIN]

Lire les articles précédents ...

La nouvelle revue universelle, 1 rue de Courcelles, 75008 PARIS - 4 numéros par an. S'abonner

http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2018/07/19/soljenitsyne-le-vendeen-5-6067256.html

Les Editions Perrin viennent de publier une importante “Histoire du fascisme” dont l’auteur Frédéric Le Moal est l’invité de TV Libertés.

Docteur en histoire et professeur au lycée militaire de Saint-Cyr, il est un spécialiste de l’histoire de l’Italie du XXème siècle.

https://www.tvlibertes.com/2018/07/19/24410/zoom-frederic-moal-racines-fascisme

Par Michel Geoffroy, auteur de La Super-classe mondiale contre les peuples ♦

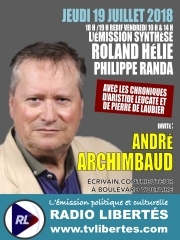

Si vous en avez assez du foot, de la télé Macron ou des pleurnicheries sur les migrants, évadez-vous cet été grâce au roman d’André Archimbaud Combat pour l’Hémisphère Nord. L’amour d’Ariane [1]. Car c’est le roman à la fois étrange, exigeant et séduisant dont vous avez besoin pour quitter intelligemment ce monde vétuste et sans joie…

Comme l’indique l’auteur, stratège d’affaires international et chroniqueur chez Boulevard Voltaire, il s’agit d’un essai en forme de roman qu’il a commencé d’écrire en 1989, pour « comprendre les enjeux géopolitiques et spirituels des trente prochaines années ».

Mais sa lecture est fortement déconseillée aux paresseux, habitués du vocabulaire primitif en usage au journal télévisé de 20 heures ou sur les smartphones. Comme elle est déconseillée aux bobos et aux âmes molles.

Un roman supersonique

Dès les premières pages, André Archimbaud nous entraîne en effet dans un maelström de séquences, de concepts et de personnages : dans un gigantesque puzzle multidimensionnel où la distinction entre le présent, l’avenir et le passé s’estompe progressivement au profit d’une conception sphérique du temps et de l’histoire.

L’action se déroule sur plus de 40 ans, de la chute de l’URSS à 2035, en passant par le 11 septembre 2001. Et elle entraîne le lecteur sur tous les continents, au rythme du Transsibérien ou de l’avion de ligne. Dans les villes-mondes, sur le Nil ou dans les sables du désert. Le tout en moins de 200 pages.

Il s’agit d’un roman supersonique….

Les Archontes contre les peuples

Mais de quel combat s’agit-il ?

De celui qui oppose la puissante secte des Archontes qui ont décidé d’ouvrir les différents sceaux de l’apocalypse sur le monde, à un petit groupe de douze résistants réunis autour de la figure emblématique d’Atalanta. Cette jeune femme « aux allures d’antique prêtresse, grande, scrutant l’auditoire de son regard étrange et pénétrant. Un regard sombre, magique, qui contient à lui seul toutes les aspirations de l’espèce en combat [2]».

Atalantane serait-elle pas la nouvelle Ariane qui doit aider à vaincre le labyrinthe ou les modernes Minotaures veulent enfermer le monde ?

Le roman de l’éternel retour

Le propos d’André Archimbaud se laisse décrypter, au fil des pages et des denses séquences qui se succèdent à un rythme accéléré.

Cette lutte ne renvoie-t-elle pas à celle qui oppose désormais les oligarques de la super classe mondiale, qui veulent détruire le monde pour mieux le diriger, à tous ceux qui veulent rester eux-mêmes et qui entendent puiser dans leurs traditions revivifiées la force de vaincre ?

Eternel retour de la lutte entre les forces du chaos et celles de la lumière et de la vie.

Eternel retour, le roman s’achève d’ailleurs sur ces mots…

La synthèse des mythes et de la géopolitique

Ce n’est pas pour rien si l’auteur se place d’emblée sous le patronage de « la géopolitique intégrale » de Raymond Abellio. Il en adopte aussi le style torrentiel et flamboyant.

Mais on pensera aussi bien sûr à René Guénon, à Julius Evola et aussi au Jean Parvulesco de La Spirale Prophétique [3]. Ou encore à Nietzsche.

La symbolique des mythes et de la Tradition rejoint la géopolitique et « s’élance vers nos rivages avec la force d’un tsunami », comme l’écrit si bien André Archimbaud. Ses héros ne veulent-ils pas forger un nouvel Occident, tourné vers l’Eurasie en réponse au chaos mondial des Archontes ? La Nouvelle Rome ou la Nouvelle Atlantide ?

Ce qui rend aussi son roman à la fois exigeant et enrichissant car les références philosophiques, historiques et religieuses abondent, surabondent même. Car chaque ligne renvoie à de nombreuses significations, à de multiples sous-entendus pour les initiés, comme dans tous les bons mythes. Et pour apprécier pleinement certains développements, une bonne connaissance de l’ésotérisme musulman ou chrétien selon René Guénon et un bon dictionnaire [4]seront même nécessaires !

André Archimbaud nous invite à chevaucher le tigre !

Pour lutter contre le pouvoir des Archontes André Archimbaud, à la suite de Julius Evola et de la sagesse orientale ancestrale, nous invite à « chevaucher le tigre ».

Un exercice assurément dangereux et assez peu dans l’air du temps pour les bisounours européens décadents. Surtout si le tigre se déplace à plus de 80km/heure…

On n’est évidemment pas forcé d’être d’accord avec l’approche gnostique de certains de ses personnages. Ni avec leur propension au syncrétisme. On n’est pas forcé de croire non plus que l’islamisme sera un facteur de rénovation pour l’Europe décadente.

Mais, en refermant le livre, on a quand même envie de chevaucher ce tigre en compagnie de la belle et énigmatique Atalanta !

Michel Geoffroy 17/07/2018

[1] Avatar Média Editions diffusion, 2018

[2] Page 159

[3] La Spirale Prophétique, Jean Parvulesco , Guy Trédaniel éditeur, 1986

[4] Pas Wikipédia qui ne sera pas au niveau !

https://www.polemia.com/combat-hemisphere-nord-andre-archimbaud/

Face à la lumineuse Athènes, baignant sous le soleil de l’Egée, communément représentée comme l’archétype de la cité grecque, il est de coutume d’opposer la sombre image de Sparte, austère et rude caserne aux mœurs barbares, retranchée derrière les montagnes du Péloponnèse, longtemps décrite comme le modèle des dictatures militaristes voire la matrice des régimes totalitaires.

Loin de ces préjugés, les éditions Perrin ont publié récemment un gros livre passionnant de Nicolas Richer, Sparte, cité des arts, de la guerre et des lois, qui fera date dans l’historiographie consacrée à l’antique Lacédémone. A travers une très complète synthèse richement documentée, son auteur remet les idées à l’endroit au bénéfice de la patrie de Lycurgue tout en retraçant l’histoire et le fonctionnement de Sparte depuis la Laconie homérique jusqu’à ses derniers feux, à l’aube de l’époque hellénistique.

« Une cité grecque de Grecs en Grèce »

Dès l’introduction, Nicolas Richer souligne que Sparte est d’abord « une cité grecque de Grecs en Grèce. En d’autres termes, la culture des hommes de Sparte dans l’Antiquité était très semblable à celle des autres Grecs, bien que leurs organisations et leurs priorités différaient ». Homère et Hésiode étaient lus et étudiés à Sparte, de même que les auteurs lacédémoniens, comme Tyrtée ou Alcman, étaient reconnus dans les autres cités grecques. La cité de Lycurgue ne fut pas toujours le fruste Etat rétif aux arts que l’on décrit, connaissant une intense activité artistique au VIe siècle av. J.C., notamment avec ses bronzes et céramiques exportés dans tout le bassin méditerranéen. En matière architecturale enfin, les bâtiments publics étaient semblables aux autres cités grecques. C’est seulement à la fin du VIe siècle av. J.-C. que l’austérité s’installe, fruit d’une volonté politique privilégiant la seule valeur civique et la force virile des citoyens lacédémoniens. Sparte en effet, c’est d’abord la cité des homoioi, c’est-à-dire des « semblables » plutôt que des « égaux ». Si les différences de fortune et d’origine sont présentes à Sparte, rappelle Nicolas Richer, il y règne, comme l’écrit Thucydide, une « égalité plus forte qu’ailleurs dans la façon de vivre » où chacun s’efface au service de la cité et de l’obéissance à ses lois.

La rude école

Cet égalitarisme s’exprime notamment à travers les syssities (repas pris en commun), le port d’une tenue identique pour tous et un système éducatif obligatoire. De sept à vingt ans, le jeune Spartiate est retiré à ses parents pour recevoir une éducation collective, la paiédéia, se déroulant par étapes, inculquant un grand sens du devoir et une forte maîtrise de soi à travers la règle des pathémata. Habitués aux coups et aux privations, soumis à une forte émulation, les meilleurs d’entre eux pratiquaient ensuite l’épreuve initiatique de la cryptie qui leur permettait d’intégrer le corps des hippeis, garde d’élite de l’armée spartiate. Au sein de cette rude école, Nicolas Richer rappelle que la formation intellectuelle n’était pas négligée, bien au contraire.

Les jeunes filles s’astreignent également à cette discipline des esprits et des corps. Les exercices gymniques et la pratique collective auxquels elles participent comme leurs frères visent à former des femmes robustes aptes à faire de beaux et solides enfants dans une perspective clairement eugéniste (qui n’est pas propre à Sparte). Le rôle des épouses et des mères dans l’exaltation des vertus guerrières est aussi primordial : elles devaient « tourner en dérision les médiocres et exalter les meilleurs », incitant leurs époux et leurs fils à la « belle mort » (khalos thanatos), toujours préférable à une vie honteuse.

C’est seulement après ses trente ans que l’homoioi n’est plus soumis aux règles d’existence commune ; « on pouvait alors estimer qu’il avait pleinement fait sienne les valeurs requises. » Le citoyen reste cependant mobilisable jusqu’à soixante ans et doit conserver sa condition physique et morale, notamment par la pratique de la chasse, considérée comme l’exercice le plus proche de la guerre.

Sous la menace d’un horizon de guerre

Cette dure discipline explique pourquoi les Spartiates étaient considérés « comme des guerriers sinon invincibles, du moins redoutablement efficaces ». Petite cité aux effectifs réduits, dépourvue de murailles protectrices au coeur d’un vaste territoire peuplé par les Hilotes, populations asservies mais hostiles, Sparte vivait constamment menacée. Cet « horizon de guerre » explique aussi pourquoi les vertus militaires représentaient la colonne vertébrale de la philosophie spartiate. Nicolas Richer rappelle toutefois que « Sparte ne peut être assimilé à une cité militariste, au sens où l’armée, constituée à part dans le système social, exercerait une influence prépondérante sur la vie collective. Ce sont les citoyens-soldats qui étaient mobilisables en fonction des décisions qu’ils prenaient eux-mêmes, lors des réunions de l’assemblée. »

La phalange où « chaque soldat aurait, de son bouclier (hoplon) tenu au bras gauche, protégé le flanc droit de son voisin de gauche » est à l’image de cette société où le singulier doit se sacrifier au Tout. Au-delà de la sublimation des valeurs guerrières érigée en règle de vie, « exaltant les vaillants et avilissant les défaillants », Nicolas Richer considère que la supériorité de Sparte dans l’art militaire reposait également sur le caractère systématique d’une organisation très hiérarchisée et soudée par un puissant esprit de corps, forgé au sein des syssition.

Cette vocation militaire permettra à Sparte de demeurer invaincue jusqu’ à la bataille de Leuctres, en 371 av. J.-C, malgré une forte oliganthropie qui réduira les effectifs spartiates de 10 000 à moins de 700 hommes en l’espace de quelques générations, et sur laquelle le livre apporte d’intéressants éclairages.

* * * *

Au contraire des vestiges orgueilleux de l’Acropole d’Athènes, rien ne laisse deviner aujourd’hui dans la plaine de Sparte la présence lointaine de la cité guerrière qui semble s’être évanouie au vent de l’Histoire. Le livre de Nicolas Richer fait justice de cet oubli. La vision d’une Sparte conservatrice et figée laisse place aux aspects novateurs et originaux de la cité des Lacédémoniens, offrant un modèle alternatif de gouvernement qui fascinera les Grecs. Il rappelle également que sans les phalanges spartiates, à l’origine de la révolution hoplitique, c’est la Grèce tout entière qui aurait été submergée par la Perse.

Dans son essai intitulé Sparte et les Sudistes, Maurice Bardèche écrivait que « rien ne doit nous faire oublier que Sparte, c’est avant tout une certaine idée du monde et une certaine idée de l’homme ». Il rejoignait en cela, à 2 300 ans de distance, les écrits de Xénophon affirmant que « Sparte l’emporte en vertu sur toutes les cités, car elle est la seule où se conduire vertueusement soit une obligation publique ». Loin des fantasmes et clichés, à nous autres Européens bien-nés, telle doit être la leçon à retenir, que Sparte continue de nous adresser par-delà les siècles.

Benoît Couëtoux du Tertre

Tribune reprise de institut-iliade.com

25 septembre 1993, Les Lucs-sur-Boulogne

par Dominique Souchet

Comment commémorer plus dignement qu'il n'a été fait à ce jour le centenaire du grand Soljenitsyne ? Et comment évoquer en même temps l'écrasement de la Vendée par la fureur révolutionnaire autrement que par les indignations faciles et les formules toutes faites cent fois répétées ? Le superbe récit des relations entre Alexandre Soljenitsyne et la Vendée de Dominique Souchet que le dernier numéro de la Nouvelle Revue Universelle vient de publier répond à ce souci de façon passionnante. On a là un récit précis mais aussi une réflexion à l'altitude qui convient pour évoquer en les reliant Alexandre Soljenitsyne, la révolution russe et le massacre de la Vendée. L'horreur révolutionnaire en soi-même d'un siècle l'autre. Du XVIIIe au XXe. Nous avons entrepris dimanche dernier la publication de ce récit qui s'étendra aux jours suivants. En remerciant Dominique Souchet et la N.R.U. de nous l'avoir donné. LFAR

Le récit

GÉNÉALOGIE DE LA TERREUR

Aux yeux de Soljenitsyne, la Vendée, comme laboratoire de la première Terreur idéologique, a incontestablement un caractère matriciel. Pour lui, les deux Terreurs s'emboîtent.

Lénine sera hanté par la nécessité d'éviter à tout prix Thermidor — d'où la suppression de toute assemblée, au profit d'un organe au fonctionnement secret, le parti. Et par la nécessité de susciter sans cesse de nouvelles Vendées, pour alimenter en continu le processus révolutionnaire et entretenir l'indispensable surenchère. Dès 1905, il a reconnu dans « les Vendéens » les adversaires les plus redoutables de l'idée révolutionnaire. Soljenitsyne le souligne aux Lucs : Thermidor fut la chance de la France, en empêchant le régime terroriste de déployer ses conséquences dans le temps long, en privant le moment Robespierre de la possibilité de se pérenniser en système durable.

Pourtant, s'exclame Soljenitsyne, « l'expérience de da Révolution française aurait dû suffire. » Mais non, l'horreur de la Terreur jacobine n'a pas suffi à dissuader les repreneurs : « Nos organisateurs rationalistes du "bonheur du peuple" »,comme il les définit, vont en déployer les déclinaisons « à une échelle incomparable. »

À partir de cette même expérience vécue par les Vendéens et par les Russes, Soljenitsyne en vient à définir le processus révolutionnaire lui-même, qu'il caractérise comme intrinsèquement destructeur : « Jamais, à aucun pays, lance-t-il aux Lucs, je ne pourrais souhaiter de "grande révolution". Il veut dire qu'il n'y a pas de « grande » révolution.

Au terme du XXe siècle — « de part en part un siècle de terreur » on peut faire le bilan, et il est temps de le faire. Il est temps, dit-il, d'arracher à la Révolution «l'auréole romantique » dont l'avaient parée les Lumières et les artisans autoproclamés du « bonheur du peuple » au XVIIIe siècle. Il est temps de traiter lucidement de la question des origines des régimes terroristes : la Terreur du XXe siècle est l'accomplissement, « l'effroyable couronnement, dit Soljenitsyne — ce sont les derniers mots de son discours —, de ce Progrès auquel on avait tant rêvé au XVIIIe siècle » et qui a débouché sur les charniers de l'avenir radieux et la liquidation de ceux qui ont refusé de devenir des « hommes nouveaux ».

C'est une véritable description clinique de la désarticulation des sociétés par le processus révolutionnaire, que Soljenitsyne effectue aux Lucs : « Les hommes ont fini par se convaincre, à partir de leurs propres malheurs, que les révolutions détruisent le caractère organique de la société et qu'elles ruinent le cours naturel de la vie... Toute révolution déchaîne chez les hommes les instincts de la plus élémentaire barbarie, les forces opaques de l'envie, de la rapacité et de la haine... »

Mais les malheurs générateurs de lucidité s'oublient. L'aspiration utopique demeure comme une tentation sans cesse renaissante. La Révolution, sous quelque avatar que ce soit, est toujours prête à prendre la place du souci du bien commun. Alors quels garde-fous Soljenitsyne propose-t-il ? Il préconise, aux Lucs, un double contrepoison.

D'une part, il ne faut pas cesser, il ne faut jamais cesser de regarder la réalité de la Révolution, là où elle a sévi, comment elle a effectivement fonctionné, comment elle a broyé les hommes et les sociétés. C'est ce que fait aujourd'hui la Vendée, constate-t-il. Il vient le ratifier en espérant que la Russie sera capable demain d'en faire autant.

D'autre part, il faut mettre en œuvre ce qu'il appelle « un développement évolutif normal » de la société. Au processus infernal de la « Roue rouge », il oppose une ligne empreinte de sagesse. Une ligne qu'il proposera à la Douma un an plus tard, pour permettre à la Russie de sortir de « 70 ans d'extermination spirituelle » : « Il faut savoir, dit-il aux Lucs avec beaucoup d'humilité et de modestie, améliorer avec patience ce que nous offre chaque "aujourd'hui". »

Soljenitsyne est stupéfait par cette « révérence » persistante à l'égard de la Révolution qu'il observe avec consternation au sein de l'élite française. Elle crée chez lui un véritable malaise. Pourquoi, demande-t-il, règne-t-elle toujours en maître dans l'intelligentsia et les médias, alors que les travaux des historiens ont mis à nu les mécanismes de l'extermination ? Pourquoi, s'étonne-t-il, l'écrivez-vous toujours, cette Révolution, avec une majuscule, ainsi d'ailleurs que la Terreur ? Il aurait certainement approuvé les propos tenus à l'Ices lors de la Nuit de l'Histoire par Stéphane Courtois, montrant à quel point la France demeurait le conservatoire, non seulement du communisme, mais de l'idée révolutionnaire.

Lors de son passage à Paris, Soljenitsyne, invité à l'émission Apostrophes, a été profondément choqué que Bernard Pivot tente de le dissuader de se rendre en Vendée. Outré que l'on ne comprenne pas l'importance qu'il attache au geste qu'il vient y accomplir, il répond avec vigueur devant les caméras : «Je n'ai pas eu le moindre doute, la moindre hésitation quand j'ai reçu l'invitation à me rendre en Vendée. Au contraire, j'ai estimé que c'était un honneur pour moi. » Fermez le ban.

Lors de son passage à Paris, Soljenitsyne, invité à l'émission Apostrophes, a été profondément choqué que Bernard Pivot tente de le dissuader de se rendre en Vendée. Outré que l'on ne comprenne pas l'importance qu'il attache au geste qu'il vient y accomplir, il répond avec vigueur devant les caméras : «Je n'ai pas eu le moindre doute, la moindre hésitation quand j'ai reçu l'invitation à me rendre en Vendée. Au contraire, j'ai estimé que c'était un honneur pour moi. » Fermez le ban.

Pour lui, le sens de sa venue est clair et non dissimulé. Il se rend dans un lieu-origine, un lieu-source. Il vient saluer une terre de résistance. Il vient rendre hommage, sur les lieux mêmes où il a surgi, à ce « premier sursaut de liberté »,qui fit que la Terreur, la première terreur idéologique, ne put l'emporter impunément, longuement, définitivement. Et il écrira plus tard : « Je mesure à présent combien mon projet de voyage en Vendée était exaspérant pour les cercles français de gauche, si aveugle est leur admiration, encore aujourd’hui, pour leur cruelle révolution. » Un cercle, en réalité, plus large encore qu'il ne le pensait...

A suivre, demain jeudi.

Lire les articles précédents ...

La nouvelle revue universelle, 1 rue de Courcelles, 75008 PARIS - 4 numéros par an. S'abonner

Anne Brassié reçoit l’artiste peintre Pierre Boncompain qui vient de donner plusieurs de ses œuvres au Musée St Martin de Montélimar puis l’abbé Cyril Debris pour la présentation des carnets intimes de l’impératrice Zita de Habsbourg.

https://www.tvlibertes.com/2018/07/18/24387/perles-de-culture-n176-lintimite-de-limperatrice-zita

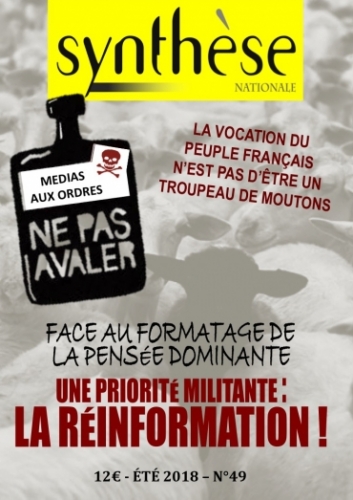

AU SOMMAIRE DU N°49 (été 2018) :

AU SOMMAIRE DU N°49 (été 2018) :P 2 : ÉDITORIAL Roland Hélie

P 4 : SORTIR DE L’EUROPE ? Arnaud Menu

P 6 : LA DÉSINFORMATION PAR LE DÉTAIL Bernard Plouvier

P 11: AFFAIBLIR LES MÉDIAS AUX ORDRES

P 15 : LEXIQUE ANTI-SUBVERSIF Éric Delcroix

P 22 : QUE DEVIENT SERGE AYOUB ? Rencontre avec Basile Tomé

P 28 : ENTRETIEN AVEC VINCENT VAUCLIN (DISSIDENCE FRANÇAISE)

P 33 : LA CHRONIQUE BARBARE Philippe Randa

P 35 : NON AUX ÉOLIENNES Aristide Leucate

P 38 : L’AVENIR INCERTAIN DES BLANCS SUD-AFRICAINS Jean-Claude Rolinat

P 44 : ERDOGAN VOILÀ UN ENNEMI Jean-François Touzé

P 48 : IL Y A 30 ANS : DÉCÈS DE ROMUALDI ET D’ALMIRANTE Massimo Magliaro

P 52 : UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE Charles-Henri d’Elloy

P 58 : UN GRAND ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE COUSTEAU Clothaire de La Rue

P 72 : LES PAGES DU MARQUIS Jean-Paul Chayrigues de Olmetta

P 75 : LES EXPOS VISITÉES PAR Scipion de Salm

P 80 : REÇUS, LUS ET APPRÉCIÉS

P 82 : LES PAGES LITTÉRAIRES Georges Feltin-Tracol, Daniel Cologne

P 93 : LA VIE DE SYNTHÈSE NATIONALE Activités de l’association

106 PAGES : 12 € (+ 4 € de port)

COMMANDEZ-LE, ABONNEZ-VOUS !

Le commander en ligne cliquez ici

Bulletin de commande cliquez là

S'abonner à la revue Synthèse nationale cliquez là