Par Ivan Blot, ENA, docteur ès sciences économiques, inspecteur général honoraire de l’administration ♦

Les lecteurs de Polémia connaissent bien Ivan Blot qui fournit régulièrement des textes éclairant, tant sur l’actualité que sur divers concepts philosophiques et historiques. C’est avec plaisir que nous partageons avec vous le troisième volet d’une série de quatre articles consacrée aux grands facteurs de la décadence occidentale.

Polémia

Après l’analyse du déclin religieux et du déclin politique, on en vient au déclin de la culture. Au départ, la culture et la science ne font qu’un, puis la science constitue son domaine propre à la recherche du vrai. La culture conserve plutôt la recherche du bien et du beau. Sans un minimum de socle moral, la recherche du vrai est impossible. La science en Occident se porte plutôt bien. Encore que la censure existe parfois et relève la tête… C’est le politiquement correct au nom d’un intégrisme égalitaire répressif : on ne peut plus porter des jugements généraux sur les femmes ou les Noirs par exemple, ce qui est une marque de parfaite intolérance.

Mais le phénomène majeur est lié à l’effacement de la mémoire historique tant dans l’art que dans la morale.

L’effacement de la mémoire historique artistique et l’appauvrissement de l’art

L’art dit contemporain est un art d’une société atteinte collectivement de la maladie d’Alzheimer. Le rejet de toute tradition est la cause de ce dramatique appauvrissement. Il est lié au déclin religieux qui fournissait la majorité des thèmes. Mais, il va au-delà pour « déconstruire » toute représentation du réel. On ne voit plus ni les paysages de la patrie ni les visages de nos compatriotes (sauf en Europe de l’Est). Les tableaux « abstraits » occupent les murs des bâtiments officiels et constituent un nouvel « art officiel » promu par les oligarques cosmopolites au pouvoir. Byzance a connu cela il y a plus de 1 000 ans avec l’iconoclasme qui engendra des guerres civiles mais qui fut vaincu jusqu’à maintenant. On a eu des poussées iconoclastes avec le protestantisme (destruction de statues des églises notamment) et lors de la Révolution française (dénoncées comme vandales par l’Abbé Grégoire). On défend la liberté mais en son nom, on détruit l’héritage des traditions. On ignore la distinction hiérarchisant et nécessaire des trois fonctions souveraine, religieuses et guerrières tournée vers l’économie et tout est réduit à la fonction marchande qui demande en moyenne moins de vertus morales.

Les artistes figuratifs sont alors martyrisés ou marginalisés sauf sans doute en Europe de l’Est et en Russie. Le savoir artistique décline : un Bach est-il possible aujourd’hui ?

Le déclin de la morale est lié au déclin de la tradition

La morale est liée à des traditions anciennes qui ont fait leurs preuves. Le prix Nobel Hayek explique pourquoi : parmi les savoirs humains, certains sont formalisés, c’est le cas dans les sciences. Mais d’autres savoirs sont transmis par des millions de pratiques. Le meilleur exemple est notre langue. Personne n’a créé par un projet délibéré et planifié la langue française qui est une merveille. La morale traditionnelle, c’est pareil. Sur les points essentiels, toutes les morales traditionnelles disent la même chose : famille, avortement, interdiction d’assassiner, honnêteté, etc… Les expériences des siècles dans les peuples divers donnent des résultats identiques : les peuples qui méprisent la famille disparaissent et ceux qui méprisent la propriété tombent dans la misère. L’URSS qui sous Lénine voulait détruire la famille est revenue en arrière avec Staline. Mais pour la propriété, il a fallu dissoudre l’URSS elle-même.

Or, le drame est que les injonctions de la morale ne satisfont ni nos instincts primitifs ni notre raison logique. Maintenir une morale salutaire suppose combattre sur ces deux fronts. L’Occident a un siècle de retard en ignorant ce savoir qui n’est ni instinctif ni rationnel. Le patriarche russe Cyrille l’explique très bien dans son livre traduit en français aux éditions du Cerf L’Evangile et la Liberté ; les valeurs de la Tradition dans la société laïque. En Occident, écrit le patriarche, « l’homme est transformé progressivement en un esclave de ses instincts et perd ses repères vitaux. L’image de Dieu s’efface en lui et il cesse d’être homme au sens propre du terme, se réduisant à une sorte d’animal de consommation ». Une foule impersonnelle se forme autour d‘une anti-culture qui est une régression vers la barbarie. Le déracinement produit par l’immigration de masse renforce cette régression culturelle, morale et esthétique.

Les anciens Grecs qui nous ont transmis la culture classique commençaient l’enseignement non par l’informatique mais par la morale du héros Achille puisée dans l’Iliade. La volonté d’exceller, le courage de combattre (agon en grec), la capacité à garder la mesure et à fuir les excès (metron), la culture de l’amitié entre citoyens (philia) étaient essentiels. Nous avons « liberté, égalité, fraternité », mais Dostoïevski montre dans son œuvre Les Frères Karamazov que sans l’amour chrétien, ces trois termes ne mènent à rien : la liberté peut mener au crime (c’est pourquoi le gangster américain Al Capone en faisait l’éloge sans limites), l’égalité pousse à la haine sociale d’où les massacres de la Révolution française et du bolchevisme, la fraternité sans amour est un principe mafieux.

C’est pourquoi l’exemple russe post communiste est si important. La culture occidentale inspirée de Platon et du Christianisme s’est effondrée suite à la révolution française et aux idéologies socialistes du 20e siècle. Les années 1960 ont continué à détruire les traditions au nom des instincts et d’une raison dévoyés. Mais nous avons un critère pour juger des réformes politiques : servent-elles la mort ou la vie ?

La culture (souvent très liée à la religion) a été inventée pour préserver la vie. Or, les signes d’une culture de mort (comme disait le pape Jean-Paul II) se multiplient dans la modernité : effondrement de la natalité, avortements en masse, euthanasie légale en progression, laxisme pénal, dont le point d’orgue est la suppression de la peine de mort, plus généralement montée du crime et des incivilités.

Le remède est de comprendre l’importance de la sauvegarde des traditions (voir les philosophes Pascal, Burke, Hayek, Berdiaev entre autres) et de s’appuyer pour les défendre sur une démocratie authentique (la Suisse rurale étant un assez bon exemple selon Soljenitsyne dans son livre Le Grain tombé entre les Meules).

« Le poisson pourrit toujours d’abord par la tête » dit un proverbe du peuple. C’est ce qui nous arrive à l’Ouest. Le peuple reste sain dans ses réflexes esthétiques et moraux, en majorité et cela s’améliore chez les plus jeunes. Les vieilles élites soixante-huitardes sont les plus pourries en majorité. Le mouvement culturel de retour aux traditions a commencé à l’est mais se propage à l’ouest. Ce sera bientôt un séisme politique. Les compromis seront très difficiles car les élites refusent l’expérience populaire et sont murées dans une idéologie qui a un siècle de retard. Quelles formes ce conflit prendra ? L’avenir proche va nous le dire.

Ivan Blot 06/07/2018

https://www.polemia.com/decadence-occidentale-declin-culture-ivan-blot/

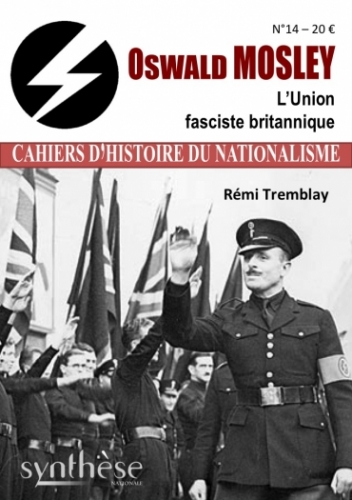

Oswald Mosley (1896-1980), issu d’une vieille famille anglaise, avait commencé une brillante carrière politique dans les années 1920. Il fut d’abord élu député conservateur. Cependant, sensible à la question sociale, il rejoignit deux ans plus tard le Parti travailliste pensant que celui-ci répondrait plus a ses aspirations.

Oswald Mosley (1896-1980), issu d’une vieille famille anglaise, avait commencé une brillante carrière politique dans les années 1920. Il fut d’abord élu député conservateur. Cependant, sensible à la question sociale, il rejoignit deux ans plus tard le Parti travailliste pensant que celui-ci répondrait plus a ses aspirations.

Nez en bec de toucan, cheveux bruns rebelles, œil perçant, grande gueule au cœur d’or, Jacques Massu aura été mêlé à notre tumultueuse histoire des années trente à la fin des années soixante du siècle dernier.

Nez en bec de toucan, cheveux bruns rebelles, œil perçant, grande gueule au cœur d’or, Jacques Massu aura été mêlé à notre tumultueuse histoire des années trente à la fin des années soixante du siècle dernier.

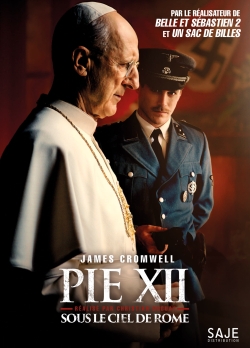

SAJE Distribution, société de distribution cinématographique française, spécialisée dans la diffusion (au cinéma, en dvd, vod et Télévision) de films d’inspiration chrétienne, prépare la traduction en français d'un film sur Pie XII.

SAJE Distribution, société de distribution cinématographique française, spécialisée dans la diffusion (au cinéma, en dvd, vod et Télévision) de films d’inspiration chrétienne, prépare la traduction en français d'un film sur Pie XII.