Marc Rousset

L’Europe a deux ennemis – l’islamisme et l’immigration – et deux adversaires – la Chine et les États-Unis.

Ces derniers pratiquent, par exemple, un impérialisme économique inadmissible envers l’Europe en imposant des sanctions ahurissantes aux banques (BNP-Paribas) et aux sociétés européennes qui ne respectent pas les sanctions imposées par les États-Unis, sous le seul prétexte que la monnaie utilisée dans les transactions commerciales, les investissements ou leurs financements est le dollar américain.

Ce droit de cuissage économique américain en Europe a failli se manifester encore de façon scandaleuse lorsque l’Amérique de Donald Trump a eu la prétention de faire sanctionner par le Congrès les entreprises européennes Engie, Shell, OMV, Uniper (groupe allemand E.ON) et Wintershall (groupe allemand BASF). Le prétexte évoqué était qu’en construisant le nouveau gazoduc Nord Stream 2 pour faire venir le gaz de Russie, l’Europe ne prendrait pas assez souci de son indépendance et de sa sécurité énergétique.

Nord Stream 2, détenu par le russe Gazprom et financé par les industriels européens, est un gazoduc qui longera le gazoduc Nord Stream 1 déjà existant entre la France et l’Allemagne en passant par la mer Baltique. Il augmentera, fin 2019, de 55 milliards de m3 (soit d’un tiers) la capacité d’exportation bienvenue du gaz russe en Europe.

En d’autres termes, les États-Unis, plus royalistes que le roi, voulaient pénaliser sous un prétexte hypocrite et fallacieux des entreprises européennes prêtes à s’approvisionner en Russie plutôt que de faire venir du gaz de schiste américain liquéfié (GNL) par bateaux méthaniers dans les ports européens. Isabelle Rocher, le directeur général d’Engie, a évoqué « une ingérence américaine assez spectaculaire et inacceptable ». De son côté, le 19 octobre 2017, Vladimir Poutine a pu déclarer : « Les récentes sanctions adoptées par le Congrès américain étaient ouvertement conçues pour pousser la Russie en dehors du marché européen et forcer l’Europe à se tourner vers du gaz naturel liquéfié des États-Unis, plus cher et en quantités insuffisantes ».

La vérité, c’est que le gaz russe constitue bien, au contraire, une source de diversification énergétique fiable et très bon marché pour l’Europe alors que ses autres sources d’approvisionnement (Norvège, Pays-Bas, Algérie) sont sur le déclin.

Le gaz de schiste GNL américain n’est pas fiable quant à ses quantités produites fluctuantes trop dépendantes du prix du pétrole. De plus, le coût économique du transport par méthanier et de sa regazéification dans les ports européens n’est pas compétitif avec le gazoduc russe Nord Stream 2. Il faudrait, par exemple, 700 navires méthaniers pour fournir autant de gaz à l’Europe que Nord Stream 1.

Dans cette affaire, la Pologne, prête à américaniser l’Europe, suite à sa haine et rivalité historique séculaire avec la Russie, a tout fait également pour faire capoter le projet Nord Stream 2. La Pologne a signé un contrat avec Donald Trump lors de sa visite à Varsovie, « trop content de signer dans le quart d’heure », pour construire un terminal de regazéification à Świnoujście, port de la Baltique. La Pologne souhaitait ramener à zéro en cinq ans les achats de gaz russe qui couvrent aujourd’hui les trois quarts de sa consommation.

Le bouquet, c’est que le principal exportateur américain de gaz de schiste GNL (la société Cheniere) préfère vendre son gaz de schiste liquéfié 25 % plus cher en Asie qu’en Europe, suite à la concurrence du gaz russe. La société renâcle et n’a toujours pas signé, à ce jour, de contrat à long terme avec la Pologne. Même la Lituanie a préféré acheter du gaz russe avec un rabais exceptionnel de 25 %.

L’Atlantique n’est pas une mare aux canards (« the pond »), comme le prétendent les Anglo-Saxons, mais un véritable océan à franchir, alors qu’on peut aller à pied de Brest à Vladivostok ! Le seul avenir face à tous les dangers, c’est la grande Europe avec ses matières premières en provenance de l’immense Sibérie et les exportations d’hommes, de savoir-faire, de produits industrialisés et de capitaux en provenance, comme disait Paul Valéry, de la péninsule du cap asiatique.

Lire aussi cliquez ici

http://synthesenationale.hautetfort.com/

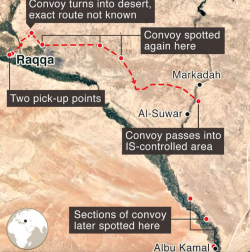

Dans une enquête publiée lundi, la BBC dévoile les détails d’un accord secret, qui a permis à des centaines de combattants de l’État islamique et leurs familles de fuir la ville syrienne de Raqqa, sous les yeux de la coalition occidentale et des forces kurdes, qui contrôlent l’ex-bastion du groupe terroriste. Le convoi comprenait des cadres de Daech et des dizaines de djihadistes étrangers.

Dans une enquête publiée lundi, la BBC dévoile les détails d’un accord secret, qui a permis à des centaines de combattants de l’État islamique et leurs familles de fuir la ville syrienne de Raqqa, sous les yeux de la coalition occidentale et des forces kurdes, qui contrôlent l’ex-bastion du groupe terroriste. Le convoi comprenait des cadres de Daech et des dizaines de djihadistes étrangers.

Les forces de Daesh sont de plus en plus acculées sur la frontière irakienne, prises en étau entre l'armée syrienne (appuyée par les Russes dans les airs et les Iraniens au sol) et l'armée irakienne. Les Kurdes, depuis la rive gauche de l'Euphrate, suivent et surveillent les mouvements syriens sans vraiment combattre les islamistes. C'est ainsi depuis la prise de Raqqa, conformément aux consignes américaines.

Les forces de Daesh sont de plus en plus acculées sur la frontière irakienne, prises en étau entre l'armée syrienne (appuyée par les Russes dans les airs et les Iraniens au sol) et l'armée irakienne. Les Kurdes, depuis la rive gauche de l'Euphrate, suivent et surveillent les mouvements syriens sans vraiment combattre les islamistes. C'est ainsi depuis la prise de Raqqa, conformément aux consignes américaines. Durant des années, des membres du CNRS (Jean-Pierre Chrétien, Jean-Loup Amselle, Catherine Coquery-Vidrovitch ou Elikia M’Bokolo), nièrent l’existence des ethnies. Puis, rejoints et dépassés par les évidences, ils attribuèrent l’origine de ces dernières à la colonisation. Comme si les Africains n’avaient pas eu d’identité avant l’arrivée des colonisateurs…

Durant des années, des membres du CNRS (Jean-Pierre Chrétien, Jean-Loup Amselle, Catherine Coquery-Vidrovitch ou Elikia M’Bokolo), nièrent l’existence des ethnies. Puis, rejoints et dépassés par les évidences, ils attribuèrent l’origine de ces dernières à la colonisation. Comme si les Africains n’avaient pas eu d’identité avant l’arrivée des colonisateurs… Georges Feltin-Tracol

Georges Feltin-Tracol