lobby - Page 1435

-

Pierre Casen: Nous sommes les résistants, ils sont les collabos. Riposte Laïque

-

Marion Maréchal-Le Pen appelle à se joindre dimanche à La Manif pour tous

Dans un tweet publié ce matin, Marion Maréchal-Le Pen donne rendez-vous dimanche à Paris avec La Manif pour tous. L’élue FN du Vaucluse confirme donc sa participation et, en donnant « rendez-vous », elle indique aussi son souhait de voir les militants et sympathisants du FN la rejoindre. La manifestation partira à 13 heures de la porte Dauphine en direction du Trocadéro, où auront lieu les prises de parole.

Rendez-vous dimanche à Paris avec @LaManifPourTous !pic.twitter.com/xfZ8R0kNOA

— Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 13 octobre 2016

-

Hollande croit avoir des mains pures. Mais il n’a pas de mains…

Et c’est reparti. Du moins, ça continue. Toujours la même moraline à deux roupies, concernant la Syrie et son principal allié contre l’islam terroriste, la Russie (sans oublier l’Iran).

Que reproche-t-on à Bachar el-Assad ? De chercher à se débarrasser de prétendus « rebelles », en prenant pour prétexte l’éradication de Daech. De quoi accuse-t-on, avec les cris d’orfraie habituels, Vladimir Poutine ? De pilonner Alep – deuxième ville de Syrie –, bastion des « opposants » au président syrien.

L’ONU accuse les Russes et les Syriens de crimes de guerre, certains responsables internationaux n’hésitant plus à comparer la situation d’Alep à celle de Sarajevo ou de Guernica (Le Parisien, 5 octobre). Rien que ça ! Certes, « il est […] tout à fait exact de dire que les Russes frappent à 80 % des mouvements autres que Daech. Il faut uniquement rajouter que la plupart dépendent d’Al-Qaïda, vous savez, cette organisation à la base des attentats du 11 septembre 2001, de 2014 à Madrid et de 2015 à Londres… […] Moscou a demandé à Washington de lui désigner les rebelles “modérés”. La réponse est en attente », comme l’a très justement rappelé Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) (Le Figaro, 13 octobre 2015). [....]

Aristide Leucate

La suite sur Boulevard Voltaire

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Hollande-croit-avoir-des-mains

-

Que cache le mythe des migrants présentés comme « opportunité économique » ?

La majorité de la population française est réticente à la submersion de notre pays par les pseudo-réfugiés. Elle le démontre davantage chaque jour et commence même, parfois, à montrer les crocs, ce qui ne peut que nous réjouir. Dans ce combat, elle fait face à de nombreux ennemis qui entendent utiliser tous les moyens possibles pour accélérer la tiers-mondialisation de notre pays. Des immigrés qui se mobilisent pour les « migrants » comme on l'a vu à Sarcelles (la solidarité des races sombres à notre encontre) à l'establishment politico-médiatique, tous sont au coude-à-coude pour favoriser l'installation des nouveaux profiteurs...

Des profiteurs ? Vous n'y pensez pas ! Ceux qui tirent avantage de la situation sont, en réalité, les pays européens chez qui le torrent migratoire se déverse. Vous n'aviez peut-être pas saisi : les « migrants » sont une opportunité économique pour nos sociétés vieillissantes ! Toute l'oligarchie reprend en cœur ce même discours : ils coûtent (un peu) au départ mais rapportent (énormément) au final ! Il faut donc les accueillir à tout prix! Les termes élogieux -souvent empruntés au vocabulaire économique- abondent : les réfugiés sont « une ressource » et doivent être considérés comme « des investissements » nous disaitPierre Moscovici l'année dernière. Emmanuel Macron parlait d' « opportunité économique ». Le Monde, Ouest France et bien d'autres médiats sont également unanimes : les migrants sont une chance pour l'économie française ! Pour une organisation internationale comme l'OCDE, l'évidence est la même : « les flux de migrants sont positifs pour les économies des pays d’accueil. » vient de déclarerAngel Gurria, son sécrétaire général.

Résumons. Qui va payer vos retraites ? Eux ! Qui va faire repartir la croissance économique ? Eux ! Qui va nous sortir de la merde ? Eux !

La preuve ? On la trouverait en Suède. Quel heureux hasard ! Ce pays, autrefois florissant et agréable mais aujourd'hui en phase terminale de tiers-mondialisation, aurait largement bénéficié des apports économiques dus aux masses de migrants arrivés sur son sol... Magie ! Proportionnellement à sa population, c'est la Suède qui a accueilli le plus de migrants parmi tous les pays européens. Aucun doute n'est donc permis : avec une croissance économique de 4,5% lors du dernier trimestre et 2015 forcément due aux nouveaux arrivants, on ne peut conclure qu'une seule chose : ils sont une chance pour ce pays scandinave comme pour tout notre continent ! 20Minutes.fr nous donne les détails :

" Les 160.000 nouveaux arrivants ont en effet dynamisé l’activité de la nation, un phénomène dont ont profité les 9,5 millions d’habitants, explique France Inter. En effet, après les dépenses liées à la gestion immédiate de l’arrivée des migrants et directement payées par l’Etat Suédois à diverses entreprises, le gouvernement a lancé de plus vastes programmes d’investissement.

Et pour construire ces routes, bâtiments et autres écoles, les entreprises de BTP, qui peinaient jusque-là à recruter, ont pu compter sur les récents immigrés pour offrir une main-d’œuvre bienvenue.

Résultat : les sociétés suédoises peuvent fournir une quantité de travail et de services qu’elles ne pouvaient pas proposer auparavant. Quant aux travailleurs, ils gagnent un salaire et, via la TVA, reversent de l’argent à l’Etat à chaque dépense."

Les mondialistes exultent! Ils ont trouvé l'argument suprême pour nos sociétés gouvernées par le tout-économique. J'entendais encore hier matin (mercredi 13 octobre) sur RTL l'inénarable Nicolas Domenach qui n'en pouvait plus à propos de la Suède. Lisez plus haut : les 9,5 millions de suédois ont profité du travail des migrants ! N'en doutez pas ! Grâce à eux, on sortira de la crise !

La réalité est sans doute bien loin de cette propagande éhontée qui rappelle celle en faveur des immigrés extra-européens qui, eux aussi, ont contribué à la richesse des pays européens de fort belle manière... Les similitudes sont frappantes. L'immigration de peuplement en Europe a été favorisée par les grands patrons, ceux-là même qui ont réclamé, en Allemagne surtout, l'accueil des migrants ces dernières années. On sait pourtant que ces populations ne travaillent quasiment pas et sont en général inaptes à toute autre activité que celle qui consiste à pomper les aides des pays qui les reçoivent. On nous a vendus des ingénieurs et des chercheurs... il doit y avoir erreur sur la marchandise. Je vois plutôt les rues de Paris ou de Calais remplies de loqueteux et de tronches de cauchemar...

Prenons le cas allemand. Après avoir tout fait pour que le pays ouvre ses frontières aux réfugiés, les capitalistes sont revenus à la réalité : ils sont quasiment tous inemployables. En juin 2016, seuls 54 réfugiés (sur plus d'un million) avaient été embauchés par les entreprises du Dax (les 30 entreprises les plus riches de l’Indice boursier allemand). Ils les ont réclamés mais finalement ils n'en veulent plus... c'est l'Etat et la population qui devront s'en accommoder ! Et ils resteront là... “Nous croyions avoir affaire à des médecins et des ingénieurs syriens. On réalise aujourd’hui que ces réfugiés qualifiés forment une minorité”, a ainsi déclaré une responsable de la fédération des employeurs allemands (BDA)qui ont commencé depuis des mois à déchanter. Retour à la réalité...

Si l'on ne parle que de l'impact économique (et non social ou politique) apporté par ces millions de clandestins sur notre sol, force est de constater qu'il n'est pas en notre faveur et ne le sera jamais. Même chose que pour l'immigration de peuplement qui nous a été imposée depuis des décennies. Ces populations ne travaillent pas ou peu. Quand elles le font, c'est au noir ou dans des circuits de l'économie parallèle. Certes, elles consomment... dans les kebabs et autres échoppes exotiques bien peu contrôlées par les autorités. Elles coûtent surtout des millions, des milliards même. Souvenez-vous de ce chiffre : l'immigration illégale a coûté 1,38 milliards d'euros à la France en 2015. C'est plus que le budget de la santé (1,25 milliards) ! Accueillis jusque dans des châteaux, aidés en tout avec notre argent, on voit mal comment les migrants crasseux qui envahissent nos rues pourraient aider notre économie. Ils n'ont pas contribué à celle de Calais où nombre de restaurants et magasins ont fermé leurs portes à cause de leur présence...

L'important est là : on cherche à nous faire avaler que, comme les réfugiés sont bons pour notre économie et la sacro-sainte croissance, il faut les accepter et les intégrer à tout prix. L'argument pognon est utilisé de manière à endormir le chaland qui acceptera inévitablement tous les problèmes apportés par ces populations qui n'ont rien à faire chez nous. Et avant tout pour une raison raciale. Nous sommes différents donc nous ne pouvons vivre ensemble. D'autant que nous ne recevons pas la crème... Les multiples viols (de groupe de plus en plus souvent à l'image de cette handicapée violée par plusieurs demandeurs d'asile...en Suède!), meurtres et destructions diverses sont là pour en témoigner. Sans parler des terroristes infiltrés dans tout ce beau monde !

Quand Attali nous promet que « les réfugiés vont faire de l’Europe la première puissance du monde», il sait à quel point son mensonge est gros. Il n'y croit pas plus que tous les autres membres de l'oligarchie mais l'utilise à une fin : la destruction de notre identité, de notre race, de l'Europe. L'argument économique est l'arbre qui cache la forêt : l'idéologie mondialiste utilise l'argent pour avilir les peuples puis pour les détruire.

Rüdiger / C.N.C.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/

-

Science et genre : quand l'idéologie se veut scientifique

On me signale la sortie d'un livre sur la vie intellectuelle française, qui se caractérise par une très faible liberté d'expression. Ce livre s'intitule "Scènes de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre le débat", d'André Perrin, agrégé de philosophie, publié aux éditions de l'Artilleur.

Vous trouverez ci-dessous un petit extrait sur la fameuse "Théorie du genre qui n'existe pas" :

Vous trouverez ci-dessous un petit extrait sur la fameuse "Théorie du genre qui n'existe pas" :"Mais fallait-il vraiment intégrer la théorie du genre au programme de sciences de la vie et de la terre ? Les sciences biologiques ayant pour objet le sexe mais pas le genre, il était pour le moins paradoxal de demander à des professeurs de sciences naturelles d'enseigner une théorie qui venait des sciences humaines" [...]

"Si d'autre part les ABCD de l'égalité avaient pour objectif, comme le déclara Vincent Peillon [...] non pas d'enseigner la théorie du genre, mais de promouvoir les "valeurs de la République et l'égalité entre les hommes et les femmes", cet objectif relève de l'éducation et non de l'instruction... [...]

Ni les valeurs de la République, ni l'égalité entre les hommes et les femmes ne sont des vérités scientifiques. Si les hommes et les femmes sont égaux [...] ce n'est pas parce que les avancées des sciences, naturelles ou sociales, nous l'auraient appris : c'est parce que nous l' avons décidé...[...] Enseigner des vérités scientifiques et promouvoir des valeurs, cela ne peut pas se faire selon les mêmes modalités : voilà ce dont on aurait pu débattre si la bataille des mots n'avait pas empêché la confrontation des idées."

-

Dimanche, manifestez derrière la banderole "Loi Taubira : abrogation"

Communiqué du Collectif On ne lâche rien :

"Les organisateurs de la manifestation de 16 octobre ont très clairement repositionné celle-ci sur le thème fondamental de l'abrogation de la loi Taubira : nous les remercions pour cette nécessaire clarification, et nous nous en félicitons !

"Les organisateurs de la manifestation de 16 octobre ont très clairement repositionné celle-ci sur le thème fondamental de l'abrogation de la loi Taubira : nous les remercions pour cette nécessaire clarification, et nous nous en félicitons !Pour tous les manifestants qui le souhaitent, une banderole « Loi Taubira : abrogation » sera déployée et permettra à tous les manifestants qui le souhaitent de défiler derrière celle-ci : ce sera l'occasion, pour eux, de montrer que l'abrogation de la funeste loi est au cœur de leurs priorités personnelles !

Les modalités pratiques de ce rassemblement sont les suivantes : Rendez-vous à 12h30 devant la sortie du RER C (station avenue Foch) à l’angle de la place de la porte Dauphine (place du Maréchal de Lattre de Tassigny) et du boulevard Flandrin (à hauteur du numéro 91).

Pour les retardataires : rejoindre à marche forcée la banderole !

Soyez nombreux derrière cette banderole : cela démontrera que, plus que jamais, nous combattons résolument la parodie de mariage qu'est « l'union homosexuelle » : nous ne lâcherons vraiment rien !"

-

Primaires : l'élection confisquée par l'oligarchie

Importé des États-Unis et adaptée au bipartisme, la primaire, en France, conforte l’emprise de l’oligarchie partisane sur le jeu de dupes démocratique.

Sous-présidentielle dans la présidentielle, les « primaires » sont une nouveauté chez nous, importée des États-Unis. Significativement, c'est le parti socialiste, qui est aussi celui où Ton trouve le plus grand nombre de membres de la Fondation France-Amérique, qui est à l'origine de cette importation. La droite "classique" s'est alignée pour ne pas louper le train de la modernité et organise pour la première fois une primaire en son sein. Il faut vivre avec son temps...

Cette imitation des États-Unis s'imposait-elle vraiment ? Outre-Atlantique, les primaires s'insèrent dans le cadre du bipartisme. Rien de tel chez nous, le bipartisme n'appartenant pas à notre tradition politique. L'organisation de primaires contrevient au contraire à l'esprit des institutions de la Ve République, dont le fondateur se méfiait de la démocratie en général - dont il avait lui-même utilisé les faiblesses - et particulièrement des partis politiques. Or les primaires confisquent un peu plus la démocratie au bénéfice de l'oligarchie partisane.

Désormais, l'on ne verra plus qu'une tète, officiellement choisie par le parti lui-même. Principe démocratique oblige, officiellement tous les électeurs sont invités à participer à la primaire, moyennant le paiement d'une somme modique, ce qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences si une coterie adverse s'organisait pour perturber l'élection du candidat à la présidentielle. En réalité, le parti peut espérer que seuls ses sympathisants, sinon ses adhérents, se déplaceront pour voter : vu le pourcentage des abstentionnistes à la présidentielle elle-même, imaginerait-on les électeurs se ruer vers les urnes pour départager Sarkozy et Juppé ?

La combine des parrainages

Par sécurité, et pour limiter les conséquences des candidatures multiples en leur propre sein, les partis ont toutefois imaginé de recourir au jeu des parrainages, qui leur permettait déjà d'établir leur mainmise sur le système lors de la présidentielle en empêchant les candidatures-Coluche : on reste entre soi. En outre, le procédé a longtemps permis de handicaper les candidats "hors système", en particulier le Front national, en les contraignant à consacrer une grande partie de leurs efforts à courir après les parrainages d'élus, tandis que les candidats des partis établis se concentraient entièrement sur leur campagne.

Appliquée au parti lui-même, la combine des parrainages permet de limiter le nombre des candidats en lice et d'éliminer ceux dont la présence pourrait nuire aux principales têtes d'affiche, à commencer par le président du parti, qui dispose du grand avantage de tenir l'appareil. Ainsi Nadine Morano, Henri Guaino, Frédéric Lefebvre et Geoffroy Didier ont-ils été prématurément écartés de la compétition. La candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet a au contraire été retenue, Juppé, Sarkozy et Fillon ayant officiellement incité leurs soutiens à lui accorder leurs parrainages. Il fallait qu'une femme soit sur les rangs, pour éviter au parti une accusation de machisme qui se dessinait déjà.

Guaino a immédiatement annoncé qu'il ne s'en présenterait pas moins à l'élection présidentielle. Mais s'il « y va », il « ira » sans le parti et contre le parti, avec la contrainte de réunir les parrainages nécessaires. Les élus qui oseront les lui apporter encourront la vengeance du parti, qui dispensera en temps voulu, c'est-à-dire lors des prochaines élections locales, les précieuses accréditations qui sont au politicien ce que l’incardination est au curé. Privé d'accréditation, un élu ne pèse pas lourd, surtout si le parti envoie contre lui un rival revêtu de sa livrée ; les exemples de Jérôme Rivière à Nice aux législatives de 2007, ou de Christian Vanneste dans le Nord en 2012, exécuté par Nicolas Sarkozy parce qu'il déplaisait au lobby « gay » de l’UMP, sont là pour le rappeler à ceux qui l'oublieraient. Forte du manque d'intérêt, de la bêtise ou du caractère moutonnier de l'électorat, l'oligarchie partisane gouverne la démocratie.

Des coups dans les tibias, sans direct au menton

La primaire a toutefois deux inconvénients. En premier lieu, jusqu'à la désignation du candidat officiel, elle oblige les participants à la course à l'échalote à mener de front deux campagnes à la fois, l'une, déclarée et frontale, contre les adversaires politiques appartenant aux camps d'en face et l'autre, plus insidieuse, contre les camarades du parti, auxquels il convient en quelque sorte de décocher des coups dans les tibias sans porter de direct au menton, d'une part parce que l'électeur, présumé naïf, ne le comprendrait pas, et d'autre part, parce que l'on compte sur le ralliement du rival sitôt la primaire soldée. Or, le souvenir du duel Balladur-Chirac et de ses séquelles au sein du RPR, où il sema des rancunes durables, laisse présumer de ce qui se produirait si les couteaux étaient trop visiblement tirés. L'attitude d'Alain Juppé illustre bien cette lutte sur plusieurs fronts. Sur le front du centre gauche, le maire de Bordeaux attaque sans ménagement Emmanuel Macron, auquel, s'il est choisi au terme de la primaire, il disputera le même électorat ; et au sein de Les Républicains, il décoche indirectement des flèches à Nicolas Sarkozy, de préférence sans le nommer. Officiellement, à La Baule, tous les candidats Les Républicains ont promis de respecter un « gentlemen agreement », comme disent les Anglais. Mais combien de temps ce vernis résistera-t-il à la poussée brutale des ambitions et des appétits ?

Hervé Bizien monde&vie 21 septembre 2016

-

Une mosquée à Saumur Entretien avec Charles-Henri Jamin

À Saumur, le maire Jean-Michel Marchand (gauche radicale) tente d'imposer à sa ville une nouvelle mosquée. C'est sans compter sur l'opposition d'un collectif de citoyens, en lien avec des élus de l'opposition municipale. L'un d'eux, Charles-Henri Jamin, membre du Parti Chrétien Démocrate de Christine Boutin, revient sur cette affaire et la résistance qui s'organise.

La population musulmane est-elle si importante à Saumur, qu'elle nécessite la construction d'une nouvelle mosquée ?

L'idée d'une nouvelle mosquée n'est pas nouvelle. Elle renvoie historiquement à une présence importante de familles de harkis qui ont trouvé dans leur exil un accueil tout particulier, de la part d'ex-compagnons d'armes ou d'anciens chefs basés à Saumur. La présence de musulmans n'est donc pas récente, et n'a pas posé de problème particulier à ma connaissance. La salle de prière telle qu'elle existe actuellement est indéniablement inadaptée, le nombre de pratiquants augmentant. Il n'est donc pas anormal que l'association des musulmans saumurois s'en préoccupe.

En quoi la vente d'un terrain à l'association culturelle des musulmans pose problème ?

Telle que pratiquée en l'état, la vente du terrain revient à faire bénéficier l'association d'une « subvention déguisée ». Le montant de la transaction ne correspond pas à la valeur du bien et cela pour deux raisons : par une sous-évaluation financière du bien en l'état, et une non prise en compte des coûts de démolition et dépollution que la ville s'engage à prendre à son compte au préalable. L'acquéreur se retrouve donc à acheter un terrain nu prêt à construire à un montant qui ne correspond pas au prix du marché. C'est évidemment pour des raisons électoralistes que la Municipalité contourne la loi de 1905, loi disposant qu'aucune aide financière directe ou indirecte ne peut être apportée à quelque projet de construction d'un lieu de culte que ce soit.

Comment se sont déroulés les débats en conseil municipal ?

Soviétiques ! J'ai demandé à Monsieur le Maire que le vote se tienne à bulletin secret, le sujet étant traité publiquement dans un contexte pour le moins tendu. Il m'a renvoyé avec mépris à mon « statut » de minoritaire. Il a voulu ainsi « verrouiller » sa propre majorité. Je pense que le vote aurait été moins monolithique si nous avions voté autrement qu'à mains levées. Nous aurions également aimé connaître le rapport de France-Domaine - organisme d'État chargé de l'évaluation avant toute transaction par une collectivité. Cela nous a été refusé sans explication, Jean-Michel Marchand, notre maire, avouant par ailleurs publiquement qu'il n'avait pas suivi cette évaluation. Enfin il a écourté le débat, se félicitant d'avoir trouvé une solution tout en nous demandant - bien sûr - d'éviter « les amalgames » !

Où en sont les recours menés actuellement par le collectif ? Cette résistance entraîne-t-elle l'adhésion des Saumurois ?

Le vote a donc eu lieu à mains levées. Sur 35 conseillers municipaux, seuls 3 se sont opposés avec moi, 3 autres s'abstenant par ailleurs, l'intégralité des membres de la majorité de gauche votant pour. A noter que l'élue représentant le FN était absente... Devant cette décision, des saumurois ont décidé en toute indépendance de se mobiliser. Après avoir travaillé le sujet et m'avoir contacté, ils ont décidé de déposer un recours au Tribunal Administratif de Nantes. Ce recours s'appuie sur les mêmes arguments que ceux que nous avons déployés lors des débats en Conseil Municipal : ils sont d'ordre réglementaires et financiers, rien d'autre. Ces mêmes personnes ont aussi lancé de façon informelle un collectif de contribuables saumurois qui semble recueillir des soutiens quantitativement significatifs.

Comment réagit le maire à cette opposition ?

Il se dit serein. Il cherche évidemment à faire glisser le débat en dénonçant ce qui serait selon lui une agitation politique manipulée par l'opposition. Notons que la gauche s'étonne toujours que des citoyens de droite puissent aussi avoir des initiatives citoyennes. Ces élus de gauche qui passent leur temps à parler des valeurs de la République, du vivre-ensemble, de la « co-construction » de nos avenirs, font preuve d'un mépris souverain lorsqu'ils rencontrent une résistance citoyenne. Je note qu'à Saumur, il y a là une nouvelle façon d'exprimer publiquement des positions de la part d'une population qui était plutôt traditionnellement silencieuse. Ce qui confirme un ras-le-bol général des Français !

Au-delà de l'aspect financier, l'enjeu de l'opposition à cette mosquée n'est-il pas civilisationnel ?

Cette question dépasse le dossier concernant Saumur. Mais sur un plan national, il est vrai que les dirigeants ont nié, voire combattu la réalité historique de la France, sa dimension chrétienne ayant façonné à travers les siècles sa culture et son patrimoine. Le laïcisme - ayant fait le vide par son caractère nihiliste - ouvre un boulevard à cette religion expansionniste qu'est l'islam. J'estime qu'il est venu pour ces croyants musulmans vivant en France le temps de la « contractualisation », condition sine qua non de la paix sociale à laquelle nous aspirons tous.

Propos recueillis par Louis Lorphelin monde&vie 21 septembre 2016

-

Vingt raisons de manifester avec La Manif Pour Tous, par Jean-Yves Le Gallou

ONLR : « On ne lâchera rien ». Les Veilleurs et La Manif Pour Tous (LMPT) tiennent parole : les Veilleurs, en se réunissant Place Vendôme samedi 15 octobre au soir ; la LMPT, en donnant rendez-vous à ses troupes dimanche 16 octobre 2016, à 13 h, Porte Dauphine à Paris. Et ils ne manquent pas de raison de ne rien lâcher. Car depuis quatre ans les agressions contre la famille n’ont jamais cessé : déconstruction de l’institution du mariage (loi Taubira en particulier), déconstruction de l’identité sexuelle des enfants (théorie du genre), marchandisation de la vie et des corps (GPA). Dans le même temps démantèlement de la politique familiale et matraquage fiscal des familles issues des classes moyennes, avec, comme conséquence, une chute de la natalité française (moins 25 000 naissances). Pour les familles la présidence Hollande n’aura pas été « Un quinquennat pour rien », comme le dit Eric Zemmour, mais bien un quinquennat pour le pire !

A partir d’une remarquable étude de la LMPT,

Jean-Yves Le Gallou, président fondateur de la fondation Polémia,

donne ici 20 raisons de manifester contre les déconstructeurs socialistes.

Texte repris du site de la fondation Polémia.Loi Taubira, PMA, GPA, mesures de déconstruction de la famille

1-Vote de la loi Taubira qui a ouvert les règles et les avantages du mariage aux couples de même sexe.

Loi Taubira, PMA, GPA, mesures de destruction de la famille

Loi Taubira, PMA, GPA, mesures de destruction de la famille2-Détournement de l’adoption initialement conçue pour redonner un père et une mère à un enfant qui en a été malheureusement privé, et qui est désormais utilisé afin de se procurer un enfant, éventuellement commandé sur catalogue

3-Possibilité d’importer des enfants conçus à l’étranger dans le cadre de la gestation pour autrui (GPA) ; c’est-à-dire reconnaissance de la marchandisation de la vie et des corps. Facilitation de toutes les démarches qui y sont associées (transcription dans l’état civil, nationalité).

4-Légalisation de fait de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes célibataires ou en couple avec une autre femme.

5-Nombreuses mesures désacralisant le mariage en cours de discussion dans le projet de loi de « modernisation de la justice au XXIe siècle » : PACS en mairie et divorce sans juge.

6-Dans le même texte législatif, déstabilisation des fondamentaux de l’état civil avec le changement de sexe sur simple déclaration et le changement de prénom pour simple convenance.

Dégradation du rapport des parents avec l’école et théorie du genre

Dégradation du rapport des parents avec l’école et théorie du genre7-Contrôle préalable pour la création d’écoles libres hors contrat.

8-Instrumentalisation idéologique de l’école ; recours au prétexte de l’égalité homme/femme pour imposer dans les classes l’enseignement de « la théorie du genre », élément majeur de la déconstruction de l’identité des enfants.

Dégradation du rapport des parents avec l’école et théorie du genre

9-Modification des rythmes scolaires qui a rendu plus compliquée la vie des familles.École rétablie le mercredi matin alors que beaucoup de mères (et parfois de pères) avaient choisi de garder le mercredi libre pour garder et éduquer leurs enfants

10– Adaptation défavorable du droit du travail. Les employeurs ne peuvent plus proposer à leurs salariés de temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaires. Or certains parents souhaitaient passer le plus de temps possible auprès de leur enfant.

11-Réduction de fait du congé parental en le plaçant sous condition d’un partage égalitaire homme/femme.

Dégradation des conditions fiscales et sociales des familles

Dégradation des conditions fiscales et sociales des familles12-Double baisse (en 2013 et 2014) du plafond du quotient familial ; ce qui revient à pénaliser fiscalement, à revenu égal, les couples avec enfants par rapport aux ménages sans enfants.

13-Mise sous conditions de ressources des allocations familiales. Rupture brutale avec le principe d’universalité de la politique familiale mise en place depuis la Libération. Confusion entre la politique familiale et la politique sociale. Et une fois de plus pénalisation des familles avec enfants.

14-Décalage dans le temps du versement de la prime de naissance pénalisant la trésorerie des familles.

15-Augmentation des tarifs de cantine pour les familles nombreuses. Depuis 2016, la réduction pour les familles de 3 enfants ou plus a été supprimée.

Dégradation des conditions fiscales et sociales des familles

16-Suppression de la demi-part de quotient familial dont bénéficiaient les veufs et veuves ayant élevé des enfants. Ce qui a rendu imposables des veufs et veuves aux revenus modestes.

17-Plafonnement à 1000 € annuels de la majoration de pensionpour avoir élevé 3 enfants ou plus. La majoration de pension n’est pourtant pas une faveur, mais une compensation de l’investissement consenti par les familles pour l’éducation de leurs enfants.

18-Imposition de la majoration de pension des retraités ayant élevé 3 enfants ou plus.

19-Mise en place du prélèvement à la source qui entraînera à terme la suppression du caractère familial de l’impôt sur le revenu, la portée philosophique d’une telle mesure étant l’individualisation de la société. Sous l’apparence d’une réforme technique, cette réforme a un fort contenu idéologique et sociétal que Terra Nova affirme de façon limpide dans son opposition à « la mise en commun des ressources d’un couple ».

20-Suppression du statut d’ayant-droit au sein d’un couple marié, par la loi de financement de la Sécurité sociale 2016. Désormais, une personne qui n’a pas d’activité professionnelle ne dépend plus de la Sécurité sociale de son conjoint mais de l’Etat, à travers la protection maladie universelle (CMU). Dans certains cas et au-delà d’un certain seuil de revenus (non salariaux donc), une cotisation – nouvelle, par conséquent – sera due.

Déconstruction de la famille et Grand Remplacement

Ces mesures sont d’une grande cohérence. Depuis 4 ans la famille a fait l’objet d’une déconstruction systématique de ses principes : rupture avec

Chute des naissances

Chute des naissancesses règles fondamentales reposant sur la complémentarité homme/femme et développement d’une logique individualiste et consumériste. Mise en cause systématique des avantages fiscaux et sociaux. Avec une conséquence immédiate : la chute du nombre de naissances – 25.000 naissances de moins de 2011 à 2015 – et chute du taux de fécondité tombant de 2,01 à 1,95 enfants par femme. Une double chute d’autant plus inquiétante que chaque année près de 40.000 femmes venues d’Afrique ou d’Asie entrent en France au titre de l’immigration nuptiale. Comme si les mesures prises contre les familles de classes moyennes françaises étaient destinées à laisser la place aux « migrants » venus d’ailleurs. Une logique de Grand Remplacement conforme à l’idéologie de Terra Nova, le think tank officiel du pouvoir.

Jean-Yves Le Gallou 11/10/2016

Jean-Yves Le Gallou, ENA, inspecteur général de l’administration (ER), ancien député européen, est le président de Polémia. Essayiste il a publié de nombreux ouvrages dont La Tyrannie médiatique et Immigration : la catastrophe. Que faire ? Jean-Yves Le Gallou présente chaque semaine, sur Tvlibertés, i-média, émission d’analyse critique des médias.

A l’exception du dernier paragraphe, cette étude est directement inspirée de la remarquable étude effectuée par la LMPT sous le titre « 40 mesures chocs pour soutenir les familles et corriger les inégalités: Une nouvelle ambition pour la politique de la famille » :

http://www.lamanifpourtous.fr/wp-content/uploads/2016/09/RapportFamille.pdf

-

Propagande politique à l’école : un nouvel exemple

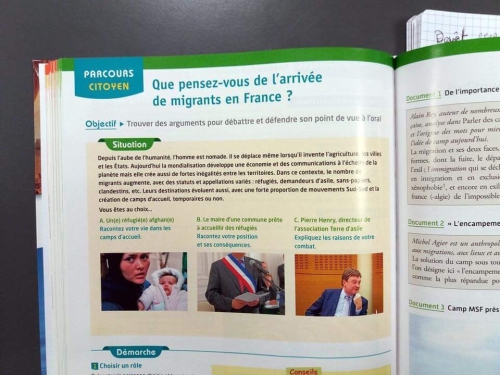

Pour l’Education nationale, est-il inconcevable de refuser l’ouverture des frontières aux migrants ? C’est ce que suggère la capture d’écran d’un manuel scolaire – semble-t-il d’éducation civique – diffusée sur Twitter le 9 octobre. On y lit l’intitulé d’une double-page d’exercices : « Que pensez-vous de l’arrivée de migrants en France ? », suivi de l’objectif : « Trouver des arguments pour débattre ou défendre son point de vue à l’oral ». Seul hic : les trois personnalités parmi lesquelles l’élève est amené à choisir, afin de s’entraîner à défendre une opinion, sont toutes fortement susceptibles d’avoir les mêmes idées sur la question migratoire : il s’agit d’« un réfugié afghan », d’un « maire d’une commune prête à accueillir des réfugiés » et du « directeur de l’association Terre d’asile ».