culture et histoire - Page 1149

-

Bistro Libertés avec Christian Combaz

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Livres : La nouvelle charge d'Éric Zemmour : « Un quinquennat pour rien »

Dans un ouvrage appelé à nourrir toutes les polémiques, l'auteur du Suicide français revient avec force sur la bataille civilisationnelle à mener contre l'islam, devenu l'un des pivots autour duquel s'articule la vie de la société française. De cet ouvrage, Vincent Tremolet de Villers donne ici [Figarovox, 02.09] une remarquable recension. Il l'ouvre sous le signe de Cassandre, dans la filiation de qui il situe Zemmour. Ce rôle fut longtemps attribué à Jacques Bainville, « le grand Bainville », comme le nomme Zemmour, qui l'a beaucoup lu. Par deux fois Bainville fut hanté par le sentiment tragique des deux guerres mondiales du siècle dernier dont il avait prévu avec exactitude quels mécanismes les déclencheraient. On peut accorder quelque crédit, aujourd'hui, aux analyses d'où Zemmour tire ses craintes et ses prévisions. Quant aux quelques motifs d'optimisme que Vincent Tremolet de Villers avance au terme de sa chronique, sans les rejeter, il nous semble qu'elles ne pourraient avoir quelque pertinence, elles aussi, que dans la mesure où la France aurait préalablement accompli cette révolution culturelle que Zemmour appelle de ses vœux. Lafautearousseau

Cassandre ne s'était pas trompée. En voyant entrer le cheval dans Troie, pendant que la foule se réjouissait autour de l'animal de bois, elle s'alarmait, en vain, de l'entrée de l'ennemi dans la ville. Grâce à Apollon, elle avait le don de divination, mais pas celui de persuasion. Elle disait vrai, mais elle était maudite et personne ne l'écoutait. Eric Zemmour n'a pas reçu d'Apollon le don de divination, mais la nature l'a doté, par le verbe et l'écriture, de la passion de convaincre. Quand il n'est pas d'accord, Zemmour le fait savoir, quand il est d'accord, il arrive qu'il considère qu'il l'a déjà dit.

Cassandre ne s'était pas trompée. En voyant entrer le cheval dans Troie, pendant que la foule se réjouissait autour de l'animal de bois, elle s'alarmait, en vain, de l'entrée de l'ennemi dans la ville. Grâce à Apollon, elle avait le don de divination, mais pas celui de persuasion. Elle disait vrai, mais elle était maudite et personne ne l'écoutait. Eric Zemmour n'a pas reçu d'Apollon le don de divination, mais la nature l'a doté, par le verbe et l'écriture, de la passion de convaincre. Quand il n'est pas d'accord, Zemmour le fait savoir, quand il est d'accord, il arrive qu'il considère qu'il l'a déjà dit.Cassandre assumée, le chroniqueur du Figaro et du Figaro Magazine alerte la France depuis des années. Hier, il tempêtait sur sa souveraineté menacée, aujourd'hui il affirme que son identité est en péril de mort. Deux ans après Le Suicide français, son précis de décomposition au succès phénoménal, l'essayiste récidive.

Un quinquennat pour rien* apparaît, au premier abord, comme un livre de chroniques. L'ouvrage réunit cinq ans d'humeurs éditoriales prononcées le matin au micro de RTL. La vie des Français sous le règne de François Hollande défile. De Manif pour tous en zlatanisation du football, de Leonarda en déroutes électorales, de Christiane Taubira en Anne Hidalgo, le bretteur tourne autour de ses cibles et, à la fin de l'envoi, les touche.

Ce quinquennat, malheureusement, ne se réduit pas aux cravates mal nouées, aux frais de coiffure et à la langue disloquée - « La France, elle est… » - du chef de l'Etat. C'est aussi le mandat durant lequel la parenthèse enchantée s'est refermée. A Paris et à Vincennes, à Saint-Denis et au Bataclan, les balles assassines ont sifflé « la fin de la fin de l'histoire » (Finkielkraut): plus de 250 victimes, des blessés par centaines et le drapeau du Califat qui flotte dans les esprits et sur les téléphones portables de milliers de gamins de nos banlieues. De ces tragédies, Zemmour a tiré une longue méditation qui ouvre son livre. Un texte incisif et profond qui aurait pu, à lui seul, composer un petit ouvrage. Un texte violent aussi, tant il exprime la crainte qui étreint son auteur, le sentiment de vindicte qu'il éprouve envers ceux qui nous ont emmenés jusque-là, l'effrayante réalité d'un pays au bord du chaos.

Le scandale, soyez-en sûr, aura lieu. Les vigies de Twitter s'allieront aux ligues de vertu pour tenter, une fois encore, de le faire taire. Elles se jetteront sur ses formules volontairement provocatrices : « Le cri de guerre révolutionnaire qui épouvantait à Valmy les lansquenets prussiens a été adouci en chanson sirupeuse pour adolescentes romantiques » ou encore « l'islam est incompatible avec la France ». Zemmour, viré d'i-Télé pour des propos qu'il n'a pas tenus (une traduction malheureuse et erronée d'un journal italien avait déclenché l'hallali), habitué des tribunaux et des poursuites, s'en moque. Il ne calcule plus. Son angoisse est d'un autre ordre : elle est existentielle. Ecoutons-le : « La sémantique est essentielle dans cette histoire. Un étranger qui arrive dans un autre pays sur la demande de celui-ci est un immigré. Un étranger qui vient dans l'illégalité est un clandestin. Des étrangers qui viennent par milliers, par centaines de milliers, demain par millions, sont des envahisseurs. Un migrant doit pouvoir se déplacer. Un réfugié doit être accueilli. Un envahisseur doit être repoussé. »

On l'a compris : à l'entendre, la France n'est pas seulement en guerre contre l'Etat islamique ou le terrorisme, mais contre un islam conquérant qui voudrait que Paris soit Bagdad et que les minarets éteignent les cloches, que les voiles couvrent les visages, que les mécréants se cachent. Comme l'homme écrit droit avec des lignes courbes, il fait un détour (brillant et discutable) par Mme de Staël et la germanophilie du XIXe siècle, rappelle l'aveuglement pacifiste des années 1930, convoque Stendhal et la comtesse de Boigne. Les précautions n'ont jamais été son fort et cette fois, c'est l'islam que Zemmour interroge sans y ajouter le suffixe « isme », les adjectifs « radical » ou « fondamentaliste ». « Si demain il y avait 20, 30 millions de musulmans français bien décidés à voiler leur femme et à appliquer les lois de la charia, on ne pourrait préserver les lois de la laïcité que par la dictature. C'est ce qu'ont compris en leur temps Atatürk, Bourguiba ou même Nasser. »

« Honte et dégoût », entendra-t-on. Certes. Mais que dire alors de Boualem Sansal ? L'auteur de 2084 (Gallimard) affirme, en effet, de livres en interviews que « l'ordre islamique tente progressivement de s'installer en France ». Et Hani Ramadan ? Le frère de Tariq, lui, ne cache pas son jeu. L'islam, explique-t-il, « est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie. C'est à la fois un Etat et une nation, un gouvernement et une communauté. C'est également une morale et une force, ou encore le pardon et la justice. C'est également une culture et une juridiction, ou encore une science et une magistrature ».

Une loi totalisante ? « Les Européens, du plus pieux des pratiquants au bouffeur de curés invétéré, pensent tous la religion sur le modèle inconscient du christianisme, précise Rémi Brague. Ils réduisent donc la religion à ce qu'ils observent dans les diverses confessions chrétiennes : des actes de culte, la prière, éventuellement des jeûnes et des pèlerinages. Ce qui n'en relève pas est censé être extérieur à la religion. Or, pour l'islam, la religion consiste essentiellement à appliquer la loi divine. » Et les musulmans modérés ? C'est qu'ils sont « modérément musulmans », répond Zemmour.

Cette fois, l'auteur du Suicide français va au-delà du diagnostic. A le lire, il est encore temps pour réagir. Mais, plus encore que les solutions policières ou militaires, Zemmour appelle de ses vœux « un état d'urgence moral » qui ferait sortir nos élites du confort intellectuel. « Seule une révolution culturelle peut nous permettre de gagner la guerre de civilisation qui se déroule sur notre sol. » Retour à la république assimilationniste, réduction des droits individuels, extraction volontaire du modèle multiculturel de l'Union européenne, arrêt de l'immigration. Eric Zemmour note avec justesse que l'élection de François Hollande s'est ouverte, à la Bastille, au milieu des drapeaux algériens, marocains ou turcs, et que son mandat s'achève sur les trois couleurs de notre drapeau national.

Ce texte lui vaudra d'être traité de boutefeu et d'irresponsable. On lui reprochera de « faire le jeu » du Front national et de l'Etat islamique. On ressortira le lexique olfactif - rance, nauséabond… Certains voudront l'interdire, d'autres collationneront ses « dérapages » comme une contractuelle remplit soigneusement son amende. C'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. La raison devrait l'emporter sur la passion. La démonstration sur les disqualifications. En toute liberté, nous devrions discuter cette terrible vision. Rappeler que les déterminismes culturels et religieux peuvent être surmontés. Qu'il est encore possible de restaurer une communauté de destin. Qu'une grande majorité de Français musulmans refuse le salafisme. Se souvenir de nos soldats de l'autre rive de la Méditerranée morts au champ d'honneur durant les deux guerres mondiales. Soutenir à bout de bras ceux pour qui la France primera toujours sur « l'Oumma ». Mettre en lumière les réformateurs qui, comme leur demandait le général al-Sissi, appellent l'islam à « une révolution religieuse contre sa violence »…

Eric Zemmour n'est pas un « polémiste » comme on le qualifie paresseusement. Cet écrivain est le courageux porte-voix des angoisses collectives. Il trempe sa plume dans la plaie béante d'une France blessée et tétanisée : Albert Londres appelait cela un journaliste. •

Zemmour appelle de ses vœux « un état d'urgence moral » qui ferait sortir nos élites du confort intellectuel. « Seule une révolution culturelle peut nous permettre de gagner la guerre de civilisation qui se déroule sur notre sol. »

* Un quinquennat pour rien, d'Eric Zemmour, Albin Michel, 368 p., 22,90 €. En librairie le 7 septembre.

-

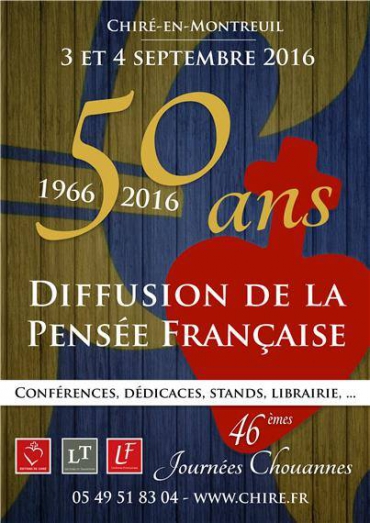

Samedi 3 et dimanche 4 septembre : les Journées chouannes de Chiré en Montreuil (86)

-

1010 : L'Église et le roi

Suscités par l'Église, des mouvements de paix se développent au Xe siècle, donnant lieu à des assemblées, jusqu'à gagner la cour un 25 décembre – il y a mille ans !

Cette année-là, la vingt-quatrième de son règne, Robert II, trente-huit ans, s'appliquait, avec l'aide des évêques, à moraliser la guerre. Ce n'était pas une mince affaire en une époque de féodalité aussi violente, où l'État manquait de moyens pour imposer sa force. Nous avons déjà vu le fils d'Hugues Capet, désigné comme le Pieux, s'imposer en modèle de sainteté, menant une vie humble de prière, bien qu'affublé d'une épouse légère et vaniteuse, Constance d'Arles, fille de Guillaume Taillefer, comte de Provence, avec laquelle il vivait son purgatoire sur terre, après avoir trop laissé parler son coeur tumultueux...

Souvenir d'enfance

Dès son enfance, le roi avait entendu parler des mouvements de paix, qui, conformément à la loi de l'Église, se préoccupaient de ces souillures qu'étaient l'homicide et la violation des lieux consacrés. Les premiers signes de la "paix de Dieu" étaient apparus dans les montagnes auvergnates lors du plaid de Clermont (958) ; nourri d'idéaux déjà formulés par l'Église carolingienne, il demanda aux prélats du centre de la Gaule (Auvergne, Velay, Limousin...) de tenter de rétablir « la paix qui vaut mieux que tout ». Puis une assemblée tenue à Aurillac en 972 fut organisée par l'évêque Étienne II de Clermont avec ses collègues de Cahors et Périgueux ; on parla de contraindre par les armes ceux qui ne voudraient pas jurer la paix. Puis en 989 on se réunit à Charroux (Poitou) à l'initiative de Gombaud, archevêque de Bordeaux, en 990 à Narbonne, en 994 au Puy, où l'on définit la paix comme une condition du salut de l'âme.

C'est le 25 décembre 1010 - il y a mille ans – que le mouvement gagna la cour de Robert II le Pieux qui tint sa première assemblée à Orléans ; « Ô foule des pauvres, rends grâce au Dieu tout puissant. Honore-le de tes louanges car Il a remis dans la voie droite ce siècle condamné au vice », écrivit alors Fulbert, le très enthousiaste évêque de Chartres... L'abbaye de Cluny prit en main le mouvement et organisa un concile à Verdun-sur-le-Doubs en présence, semble-t-il, du roi lui-même, où l'on proposa la protection des chevaliers observant le Carême. Mais il revint à Robert de multiplier les assemblées : Compiègne (1023), Ivois (1023), Héry (1024). Certes les violences continuèrent sous le règne de Robert, mais au moins admettait-on qu'elles eussent des limites et qu'il existât des arrangements.

Une oeuvre de paix

Pour contraindre les récalcitrants, l'Église s'efforçait de revaloriser les tractations et le recours à la justice. On cherchait, par exemple, à régler les contentieux par la concertation et le dialogue, et à accroître la juridiction de l'évêque. À ceux qui observaient les préceptes édictés, les évêques accordaient l'absolution de leurs péchés et la bénédiction éternelle, mais ils lançaient des malédictions et des excommunications contre ceux qui refusaient d'obéir, qui contestaient les propriétés ecclésiastiques ou qui violentaient les terres des gens sans armes. L'Église usait principalement de l'anathème, de l'excommunication ou encore de l'interdit : privation d'offices religieux, de sépulture en terre sacrée, de sacrements. Ces malédictions n'étaient que provisoires, le but étant d'amener les fautifs devant la justice. En dernier recours, l'Église pouvait même faire usage de la force armée, ce qui donna l'occasion à certains d'utiliser la paix de Dieu comme moyen de pression pour faire plier un adversaire...

Le synode d'Elne instaure la Trève de Dieu

Bien du chemin restait à accomplir pour en arriver au synode d'Elne en 1027, qui mit en valeur la notion de Trève de Dieu, avec sanctions contre ceux qui feraient la guerre le dimanche, les jours de fêtes liturgiques ou pendant le Carême. Il allait falloir pour cela que le pouvoir temporel du roi se fût affermi, mais déjà Robert, par sa façon de gouverner, angélique sans être le moins du monde laxiste, avait réalisé les conditions de ce chef-d'oeuvre de la civilisation chrétienne.

Remarquons que la paix de Dieu n'alla nullement contre l'ordre social du temps. La féodalité s'en trouva renforcée et ennoblie, prenant l'habitude de concourir au bien commun, plus que liquider par des guerres ses haines particulières ; les liens sociaux se resserrèrent. On a ici le spectacle de ce qu'admire Maurras dans L'Église de l'Ordre : « Puisque le système du monde veut que les plus sérieuses garanties de tous les droits des humbles ou leurs plus sûres chances de bien et de salut soient liées au salut et au bien des puissants ; l'Église n'encombre pas cette vérité de contestations superflues. S'il y a des puissants féroces, elle les adoucit pour que le bien de la puissance qui est en eux donne tous ses fruits ; s'ils sont bons, elle fortifie leur autorité en l'utilisant pour ses vues loin d'en relâcher la précieuse consistance. » C'est ainsi que se forgea le société française au long des âges.

Michel Fromentoux L’action française 2000 Du 16 décembre 2010 au 5 janvier 2011

-

Parents d'élèves dans l’Enseignement Catholique sous contrat, vous êtes libres

Jérôme Malcouronne – Président « Parents Pour l’Ecole » communique :

"Cette rentrée n’est pas une rentrée comme les autres.

"Cette rentrée n’est pas une rentrée comme les autres.Pour la première fois de son histoire, l’école de France est menacée en son intégrité par la violence terroriste.

Pour la première fois de son histoire, le Ministère de l’Education Nationale impose à toute une classe d’âge une réforme qui ne fut ni votée, ni discutée.

Pour la première fois de leur histoire, les enseignants sont appelés à être des auxiliaires en informatique permettant à chaque élève de manipuler une tablette qu’ils ne connaissent que trop.

Face à ce démembrement, nous, «Parents Pour l’Ecole», appelons tous les parents de bonne volonté à nous rejoindre pour dire non.

Non à une école faussement sécurisée et qui ne protège pas ses enfants.

Non à une réforme imposée par simple décret.

Non à une pédagogie qui remplace le tableau par la tablette.

Attachés à l’anthropologie chrétienne et au bien commun, nous défendons la liberté éducative des parents et voulons promouvoir la transmission des savoirs : il est temps de remettre l’élève à sa table et le professeur sur l’estrade.

Vous êtes parents d’un ou de plusieurs élèves dans l’Enseignement Catholique privé sous contrat: vous êtes libres ! Vous pouvez adhérer à notre association directement en ligne à hauteur de 5 euros par famille et par année scolaire en allant sur www.parentspourlecole.fr.

Nous voulons faire entendre une autre voix au niveau national et porter des projets différents.

Votre adhésion à «Parents Pour l’Ecole» ne vous empêche pas de verser un don à l’association locale de parents d’élèves.

Pour nous joindre, vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse suivante: assoparentspourlecole@gmail.com."

-

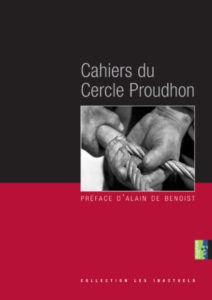

Cahiers du cercle Proudhon

L’infréquentable Pierre-Joseph Proudhon

Edward Castleton Que connaît-on de la pensée de Pierre-Joseph Proudhon, deux cents ans après sa naissance, le 15 janvier 1809 ? Une formule : « La propriété, c’est le vol ! », mais guère plus. Celui que Charles Augustin Sainte-Beuve décrivait comme le plus grand prosateur de son temps, ou Georges Sorel comme le plus éminent philosophe français du XIXe siècle, ne trouve plus asile que dans les librairies libertaires et sur les rayonnages d’érudits. A la différence d’autres penseurs et écrivains de la même époque — Karl Marx, Auguste Comte, Jules Michelet, Victor Hugo ou Alexis de Tocqueville —, les grandes maisons d’édition le dédaignent.

Que connaît-on de la pensée de Pierre-Joseph Proudhon, deux cents ans après sa naissance, le 15 janvier 1809 ? Une formule : « La propriété, c’est le vol ! », mais guère plus. Celui que Charles Augustin Sainte-Beuve décrivait comme le plus grand prosateur de son temps, ou Georges Sorel comme le plus éminent philosophe français du XIXe siècle, ne trouve plus asile que dans les librairies libertaires et sur les rayonnages d’érudits. A la différence d’autres penseurs et écrivains de la même époque — Karl Marx, Auguste Comte, Jules Michelet, Victor Hugo ou Alexis de Tocqueville —, les grandes maisons d’édition le dédaignent.Le centenaire de sa naissance, en 1909, n’était pourtant pas passé inaperçu. Le président de la République, Armand Fallières, s’était rendu à Besançon, lieu de naissance de Proudhon, pour inaugurer une statue en bronze du « père de l’anarchisme ». Les sociologues durkheimiens (1), les juristes, les avocats républicains de la laïcité, des théoriciens du syndicalisme révolutionnaire et même des royalistes antiparlementaires s’intéressaient alors à lui.

Mais la vague anarcho-syndicaliste reflue rapidement. Les intellectuels et ouvriers qui appréciaient Proudhon avant la Grande Guerre tentent après la révolution russe de le transformer en un anti-Marx. Les pacifistes favorables à la création de la Société des Nations invoquent ses idées fédéralistes. De leur côté, des partisans de Vichy récupèrent certains aspects corporatistes de sa pensée afin d’asseoir la légitimité de leur régime. Cela ne suffit pas à sauver la statue de Proudhon, fondue par les nazis durant l’Occupation, mais le crédit du penseur auprès des progressistes s’en trouva durablement affecté.

D’autant que l’après-guerre favorise en France la domination intellectuelle du marxisme à gauche et relègue au second plan d’autres sources, pourtant très riches, de la pensée sociale du XIXe siècle. Exit Proudhon, donc, qui cherchait un moyen terme entre la propriété privée (appropriation exclusive des biens par des particuliers) et le communisme (appropriation et distribution égalitaire des biens des particuliers par l’Etat).

D’où sort ce précurseur d’une « troisième voie » anarchiste ? Né d’un père tonnelier-brasseur et d’une mère cuisinière, Proudhon se montre très doué pour les lettres classiques avant de devoir, en raison des problèmes financiers de sa famille, abandonner ses études pour travailler comme imprimeur. Grâce aux encouragements de certains Francs-Comtois, il obtient une bourse de trois ans de l’Académie de Besançon pour poursuivre des recherches linguistiques et philologiques. Proudhon mesure alors les écarts de classe et d’expérience qui le séparent des membres de cet institut censés suivre ses recherches, à Paris. Il perçoit aussi les limites des tentatives de théoriciens libéraux de la Restauration et de la monarchie de Juillet pour asseoir la souveraineté sur les « capacités » supérieures des possédants.

C’est l’époque du suffrage censitaire : qui possède vote pour élire quelqu’un qui possède encore plus que lui. Face au droit inviolable et sacré de propriété, la réalité de la misère, celle du paupérisme, contredit les espoirs des libéraux lorsqu’ils cherchent, au même moment, à enraciner l’ordre social dans le droit civil des particuliers.

Après les journées de juin 1848, il devient l’homme le plus diabolisé de son temps

Convaincu que la distribution des richesses au sein de la société importe davantage que la représentation politique, Proudhon ne voit pas dans l’élargissement du suffrage prôné par les républicains une solution suffisante au problème des inégalités sociales. Cette constatation l’amène à l’économie politique.

Il estime que la valeur d’une chose doit être évaluée selon son « utilité », c’est-à-dire ses effets sociaux, réels et matériels. Ses contemporains économistes, soucieux de la circulation des richesses à travers les échanges, la définissent indépendamment des besoins de subsistance des producteurs. « Les produits s’échangent contre les produits », dit alors Jean-Baptiste Say (1767-1832). Ce qui revient à dire que la vente des marchandises est favorisée par le commerce d’autres marchandises et que, en dernière instance, les produits valent ce qu’ils coûtent. Assise sur des conventions, la valeur n’a pas de base fixe.

Selon Proudhon, elle s’étalonne par conséquent à l’aune de son utilité. Bien entendu, l’idéal de l’équilibre entre production et consommation reste souhaitable, mais, pour y arriver, le produit vendu et le travail que ce produit incorpore doivent se trouver constamment en adéquation. Or la nature juridique de la propriété fait obstacle à des échanges égalitaires car la richesse reste concentrée entre les mains des propriétaires, rentiers et capitalistes. Il conviendrait donc de lire la loi des débouchés de Say (l’offre crée sa demande) d’une manière beaucoup plus révolutionnaire.

Curieusement, ces thèses attirent des économistes libéraux contemporains, tel Adolphe Blanqui, frère de Louis Auguste, le révolutionnaire. Leur caractère iconoclaste paraît en mesure de jeter un pont entre la critique des socialistes (auxquels Proudhon reproche d’écrire des amphigouris néochrétiens exprimant des sentiments vagues et bien-pensants, comme la fraternité) et celle des économistes, juristes et philosophes de l’ordre établi.

Sur ce terrain, Marx lui-même a apprécié la théorie de la plus-value que Proudhon formulait dans Qu’est-ce que la propriété ? (1840) : « Le capitaliste, dit-on, a payé les journées des ouvriers ; pour être exact, il faut dire que le capitaliste a payé autant de fois une journée qu’il a employé d’ouvriers chaque jour, ce qui n’est point du tout la même chose. Car, cette force immense qui résulte de l’union et de l’harmonie des travailleurs, de la convergence et de la simultanéité de leurs efforts, il ne l’a point payée. Deux cents grenadiers ont en quelques heures dressé l’obélisque de Louqsor sur sa base ; suppose-t-on qu’un seul homme, en deux cents jours, en serait venu à bout ? Cependant, au compte du capitaliste, la somme des salaires eût été la même. Eh bien, un désert à mettre en culture, une maison à bâtir, une manufacture à exploiter, c’est l’obélisque à soulever, c’est une montagne à changer de place. La plus petite fortune, le plus mince établissement, la mise en train de la plus chétive industrie, exige un concours de travaux et de talents si divers, que le même homme n’y suffirait jamais. »

Sans doute Marx partageait-il aussi la critique que Proudhon avait faite de ce que, dans ses manuscrits de 1844, il appellerait le « communisme grossier ». La rupture entre les deux hommes, qui se fréquentaient à Paris, intervint en 1846. Marx ne tarda pas à exprimer ses sarcasmes envers un auteur qui préférait, comme il le lui écrivit dans sa lettre de rupture, brûler la propriété « à petit feu ». Il considérait le désir de Proudhon de réconcilier prolétariat et classe moyenne pour renverser le capitalisme comme l’inclination d’un « petit-bourgeois constamment ballotté entre le capital et le travail, entre l’économie politique et le communisme ».

A la suite de la révolution de 1848 et de l’instauration de la IIe République, Proudhon est élu député et siège à la commission des finances de la Chambre. Il y réclame la création d’une banque nationale, capable de centraliser la finance ; la monnaie, gagée sur la production, n’y aurait qu’une valeur purement fiduciaire (le franc est alors gagé sur l’or). Il réclame aussi la réduction des taux d’intérêt, d’escompte, et celle des loyers et des fermages. Après les journées de Juin (2), ces propositions lui valent le statut d’homme le plus caricaturé et diabolisé de son temps par la presse bourgeoise.

Les projets proudhoniens de réforme se soldant par un échec, leur auteur va mener une réflexion sur les apories de la représentation politique. A ses yeux, l’expérience de la IIe République a représenté l’émergence d’une oligarchie élective au sein de laquelle les députés ne sont pas de réels mandataires, le consentement des citoyens aux lois n’étant qu’indirectement exprimé lors des élections législatives.

La plupart du temps, le peuple demeure donc impuissant face à ses délégués, qu’il ne peut sanctionner qu’en refusant de les réélire. De fait, la coupure entre élus et électeurs se creuse rapidement. Et Proudhon témoigne : « Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu’on appelle une Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l’état d’un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. » (Les Confessions d’un révolutionnaire, 1849.)

Le prolétariat devrait créer des associations fondées sur le principe de mutualité

Mais son analyse va au-delà de ce simple constat : il estime que la Constitution de 1848 confère trop de pouvoir exécutif au président de la République et que l’évolution vers une dictature est inéluctable. Emprisonné pour avoir dénoncé l’affaiblissement de l’Assemblée et les menées de Louis Napoléon Bonaparte (3), déçu ensuite tant par la couardise de la bourgeoisie face au coup d’Etat du 2 décembre 1851 que par la popularité du régime impérial dans les classes populaires, Proudhon observe avec amertume, de sa cellule, l’installation du Second Empire (lire « [16665] », les extraits de ses carnets inédits).

A sa libération, en 1852, il s’élève contre la concentration des richesses — liée aux concessions des chemins de fer et aux connivences des spéculateurs à la Bourse — entre les mains de quelques-uns. Proudhon doit, en 1858, s’exiler en Belgique afin d’éviter un nouvel emprisonnement après la publication de son ouvrage anticlérical De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise. Il ne regagne Paris qu’à la fin de sa vie, plus pessimiste que jamais quant au caractère « démocratique » du suffrage universel.

Dans ses derniers écrits avant sa mort, le 19 janvier 1865, il dénonce même l’inutilité des candidatures ouvrières. Le prolétariat devrait rompre avec les institutions « bourgeoises », créer des associations fondées sur le principe de mutualité et institutionnaliser la réciprocité. Bref, inventer une « démocratie ouvrière ».

Si on laisse de côté certains aspects des conceptions de Proudhon (antiféminisme, misogynie, voire antisémitisme), hélas fréquents chez les socialistes du XIXe siècle, sa pensée demeure d’actualité. Notamment compte tenu du climat de scepticisme face au fonctionnement du système démocratique dans les pays capitalistes avancés. Car il n’est pas certain que les intérêts des classes populaires et travailleuses soient aujourd’hui mieux « représentés » par les partis politiques qu’à l’époque de Proudhon…

Dans toutes les tentatives actuelles visant à « moderniser » le socialisme, existe-t-il une place pour une idéologie prônant une rupture de classe radicale mais pacifique ; exigeant l’organisation de la société en fonction d’une division du travail mutualiste et visant à une moindre différenciation des salaires ; recherchant la justice en se souciant de l’économie ; préférant la représentation socioprofessionnelle à un suffrage universel toujours susceptible de dégénérer en césarisme ; déclarant la guerre aux spéculateurs et aux grandes fortunes ; prêchant un fédéralisme radicalement décentralisateur et non point libre-échangiste ? Ou Proudhon n’est-il surtout destiné qu’à ceux, plus marginaux et moins médiatisés, qui préfèrent les cercles libertaires aux plateaux de télévision ?

En attendant l’improbable venue du président de la République à Besançon pour célébrer, le 15 janvier 2009, le bicentenaire de la naissance de Proudhon, on peut simplement espérer que ce penseur et ce militant retrouve une partie de la renommée qui était la sienne il y a cent ans.

Jeudi, 16 Janvier 2014

Edward Castleton est l’éditeur du livre de P.-J. Proudhon, Carnets inédits : journal du Second Empire, CNRS Editions, Paris, à paraître en février.

Cahiers du Cercle Proudhon

Collectif : Alain De Benoist (préface), AVATAR Editions, 1/01/2007,Coll. Les Inactuels,35,00€Bien que leur diffusion soit faible [200 abonnés, 600 exemplaires imprimés] leur influence fut très importante. Malgré les années, ces Cahiers restent un point de référence, ainsi que la totalité de l’oeuvre de Georges Valois, pour de nombreux militants.

-

[Mensonge Républicain] Voltaire et le célèbre « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites… »

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire. » Qui donc n’a jamais lu ou entendu cette fameuse citation que d’aucuns attribuent à Voltaire ?

Peut-être le saviez-vous, Voltaire ne l’a ni écrit… ni même pensé ! L’erreur sur la paternité de cette citation se nourrit d’un mensonge beaucoup plus grand : l’image - distillée par l’école républicaine - d’un philosophe tolérant et généreux proclamant la liberté contre l’obscurantisme.

D’où vient cette maxime ? Que pense réellement Voltaire et son siècle ?

L’ouvrage Voltaire, Œuvres Complètes explique :

« Certains commentateurs[1], prétendent que cette citation est extraite d’une lettre du 6 février 1770 à un abbé Le Riche où Voltaire écrivait : « Monsieur l’abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à l’écrire. » En fait, cette lettre existe, mais la phrase n’y figure pas, ni même l’idée. Le Traité de la tolérance auquel est parfois rattachée la citation ne la contient pas non plus. De fait, la citation est absolument apocryphe (elle n’apparaît nulle part dans son œuvre publiée) et trouve sa source en 1906, non dans une citation erronée, mais dans un commentaire de l’auteure britannique Evelyn Hall, dans son ouvrage The Friends of Voltaire, où pensant résumer la posture de Voltaire à propos de l’auteur d’un ouvrage publié en 1758 condamné par les autorités religieuses et civiles, elle écrivait « « I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it », was his attitude now. »[2]

La maladresse de l’auteur britannique Evelyn Hall dans l’usage des guillemets répandit à tort cette déclaration. Le professeur Marjorie Garber de l’Université d’Harvard rapporte à sujet :

« Interrogée à propos de la citation plusieurs années après la publication de son livre, Hall expliquait qu’elle ne voulait pas sous-entendre que Voltaire utilisa textuellement ces mots et qu’elle serait très surprise si cette citation se retrouvait dans ses œuvres. »[3]

Que Voltaire n’ait jamais exhorté un abbé à exprimer sa pensée, voilà chose démontrée. Dès lors, la vertu de tolérance enseignée par la République dans les pas de Voltaire est-elle intéressée ou objective ? Voici, pour éclairer votre jugement, un florilège de phrases tracées sous la plume de Voltaire, révélant non ce qu’il prétend mais ce qu’il pense : mépris pour le peuple, les races et les femmes :

1/ Le peuple…

« Le peuple est entre l’homme et la bête ».

« Nous n’avons de compatriotes que les philosophes, le reste n’existe pas. »

2/ Les races…

« La lèpre, ainsi que le fanatisme et l’usure, avait été le caractère distinctif des Juifs. » Les juifs forment « de tous les peuples, le plus grossier, le plus féroce, le plus fanatique, le plus absurde. »

« Il y a des races jaunes, rouges, grises. (…) Tous sont également hommes mais comme un sapin, un chêne et un poirier sont également arbres ».

3/ Les femmes…

« Sur cent mâles il s’en trouve à peine un qui ait du génie ; sur cinq cents femelles à peine une ».

Qui donc peut encore louer la tolérance de Voltaire ?

Joseph Colombe

Pour aller plus loin :

Xavier Martin, Voltaire méconnu : Aspects cachés de l’humanisme des Lumières (1750-1800), Dominique Martin Morin, 2006.

Xavier Martin, Naissance du sous-homme au cœur des Lumières : les races, les femmes, le peuple, Dominique Martin Morin, 2014.

SIGAUT Marion, Voltaire : Une imposture au service des puissants, Broché, 2014.

LesObservateurs.ch, « Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. »

-

Le CMRDS 2016 : Une très grande réussite

Le CMRDS 2016 et l’UdtAF viennent de se terminer, vous avez été 184 à y participer. Merci à vous tous pour cette édition qui encore une fois a été marquée par la qualité de la formation intellectuelle et militante ainsi que par la bonne humeur.

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Le-CMRDS-2016-Une-tres-grande

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Le-CMRDS-2016-Une-tres-grande -

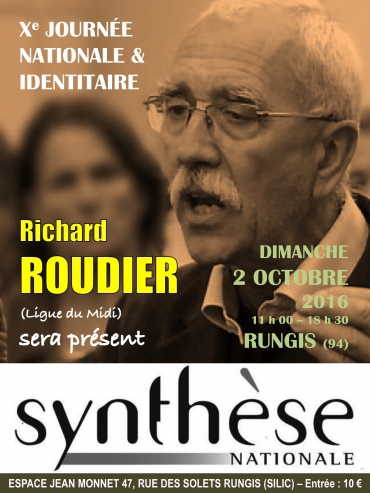

Richard Roudier participera à la Xe Journée de Synthèse nationale dimanche 2 octobre à Rungis

-

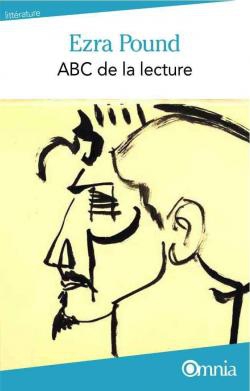

Ezra Pound: décadence des lettres, décadence de la Nation

Ezra Pound est la figure majeure de la poésie du XXe siècle. Qu’il s’agisse de ses fameux Cantos, comme de ses abécédaires (et de son Comment Lire), l’œuvre poundienne constitue une incontournable source d’appréhension et de compréhension de la littérature, comme de la poésie. Cela étant, au travers de ses essais et de ses poèmes, Ezra Pound établit à plusieurs reprises une corrélation entre la décadence littéraire d’une nation et la décadence de cette nation elle-même. Si le langage et la littérature entretiennent des liens évidents, Pound remarquait que la régression littéraire engendrait forcément une régression du langage, et fatalement celle de la culture nationale : « si la littérature d’une nation décline, cette nation s’atrophie et périclite ». S’il évoquait déjà subrepticement la question dans Comment lire, c’est dans son ABC de la lecture qu’il aborda au fil des chapitres le drame du déclin littéraire comme déclin national, dans l’indifférence la plus totale, sinon dans la joie de la masse de consommateurs acculturés.

Si Comment Lire était un pamphlet auquel on reprocha cependant de ne pas aller suffisamment au fond des choses, Ezra Pound se rattrapa dans ABC de la lecturequi doit être lu comme un complément au premier livre où il y développa sa propre doctrine littéraire, mais surtout sa propre doctrine du langage. Or, comme la littérature est « du langage chargé de sens », la « grande littérature est tout simplement du langage chargé de sens au plus haut degré possible ». Ainsi, pour Ezra Pound, « le Langage a été manifestement créé pour – et sert manifestement à – la communication » (communication ne s’entendant pas dans son acception moderne qu’est celle du marketing, bien évidemment). De la sorte, lorsque la littérature connaît une phase de déliquescence, cela influe fatalement sur le langage, et donc sur la communication entre les hommes. Pire même, c’est la culture de la nation qui subit cet avilissement ; en s’accoutumant au médiocre, l’homme finit par le considérer comme une normalité des plus banales, avant de le confondre avec l’excellence, puisqu’« un peuple qui croît dans l’habitude d’une mauvaise littérature est un peuple sur le point de lâcher prise sur son empire et sur lui-même ».

Si Comment Lire était un pamphlet auquel on reprocha cependant de ne pas aller suffisamment au fond des choses, Ezra Pound se rattrapa dans ABC de la lecturequi doit être lu comme un complément au premier livre où il y développa sa propre doctrine littéraire, mais surtout sa propre doctrine du langage. Or, comme la littérature est « du langage chargé de sens », la « grande littérature est tout simplement du langage chargé de sens au plus haut degré possible ». Ainsi, pour Ezra Pound, « le Langage a été manifestement créé pour – et sert manifestement à – la communication » (communication ne s’entendant pas dans son acception moderne qu’est celle du marketing, bien évidemment). De la sorte, lorsque la littérature connaît une phase de déliquescence, cela influe fatalement sur le langage, et donc sur la communication entre les hommes. Pire même, c’est la culture de la nation qui subit cet avilissement ; en s’accoutumant au médiocre, l’homme finit par le considérer comme une normalité des plus banales, avant de le confondre avec l’excellence, puisqu’« un peuple qui croît dans l’habitude d’une mauvaise littérature est un peuple sur le point de lâcher prise sur son empire et sur lui-même ».« L’Homme sensé ne peut rester assis tranquillement à ne rien faire quand son pays laisse mourir sa littérature, quand la bonne littérature ne rencontre que le mépris, de même qu’un bon docteur ne peut avoir la conscience tranquille quand un enfant ignorant est en train de s’inoculer la tuberculose comme s’il s’agissait simplement de manger des tartes à la confiture. »

-Ezra Pound-

Les causes de l’avilissement du langage selon Ezra Pound convergent avec les observations que fit Pasolini quelques années plus tard dansEmpirisme Hérétique ; il pointe les dégâts que cause l’Usure, mais aussi le catholicisme qu’il percevait comme une religion castratrice, en prenant comme point d’appui la décadence de Rome qui transforma « de bons citoyens romains en esclaves ». De fait, si Dieu est aussi mort aux yeux de Pound, l’hégémonie culturelle des sociétés modernes est aux mains de la Technique. Si le degré hégémonique de cette dernière indique le niveau de décadence d’une civilisation, Ezra Pound estime que c’est d’abord la littérature, et donc le langage, qui en pâtit la première, car si « Rome s’éleva avec la langue de César, d’Ovide et de Tacite. Elle déclina dans un ramassis de rhétorique, ce langage des diplomates « faits pour cacher la pensée », et ainsi de suite », dit-il dans ABC de la Lecture. La critique d’Ezra Pound ne diffère guère de celle de Bernanos ou de Pasolini sur ce point, outre le fait qu’il aille plus loin dans la critique, n’hésitant pas à fustiger les universités, au moins étasuniennes, comme agents culturels de la Technique, mais aussi l’indifférence navrante de ses contemporains. Le triomphe des Musso, Levy et autre Meyer ne trouve aucune explication logique, tout du moins sous le prisme littéraire. Seules les volontés capitalistes des éditeurs – se cachant sous les jupes du « marché » qu’ils ont pourtant façonné – expliquent leur invasion dans les librairies. Comme il l’affirme dans Comment Lire, « Quand leur travail [des littérateurs, ndlr] se corrompt, et je ne veux pas dire quand ils expriment des pensées malséantes, mais quand leur matière même, l’essence même de leur travail, l’application du mot à la chose, se corrompt, à savoir devient fadasse et inexacte, ou excessive, ou boursouflée, toute la mécanique de la pensée et de l’ordre, socialement et individuellement, s’en va à vau-l’eau. C’est là une leçon de l’Histoire que l’on n’a même pas encore à demi apprise ».

En lançant pareille provocation, Ezra Pound se refusait cependant à tout élitisme. Au contraire, puisqu’il jugeait l’état littéraire d’une nation comme représentative de sa santé culturelle et politique. Il anticipa néanmoins les critiques de ses détracteurs en déplorant qu’« il [soit] très difficile de faire comprendre aux gens cette indignation impersonnelle qui vous prend à l’idée du déclin de la littérature, de ce que cela implique et de ce que cela produit en fin de compte. Il est à peu près impossible d’exprimer, à quelque degré que ce soir, cette indignation, sans qu’aussitôt l’on vous traite « d’aigri » ou de quelque autre chose, du même genre. »

C’est justement cette incapacité à réagir, et même cette propension incompréhensible à applaudir l’avilissement que provoque la culture de masse, qui hérissait Ezra Pound. Le poète s’accorde plusieurs apartés dans Comment Lire où il raille cette hégémonie de la Technique sur la création. Alors que la poésie, et la littérature, sont chargés de sens, il voyait dans l’avènement des pseudo-manuels du bon écrivain non pas une réelle méthodologie comme celles qu’il aborda dansABC de la Lecture, mais une recette qui fonctionnerait à tous les coups pour fainéants qui souhaiteraient avoir du succès en matière littéraire, au détriment de la connaissance et du savoir. « Le mépris général voué au « savoir », le mouvement de recul du grand public devant tout livre réputé « bon » et, d’autre part, les publicités flamboyantes sur le mode « Comment avoir l’air de savoir quand on ne sait rien », auraient pu indiquer depuis beau temps aux âmes sensibles que quelque chose cloche dans les méthodes contemporaines de diffusion des belles-lettres »

« Un premier larron invente quelque chose, un deuxième met en valeur, ou plusieurs douzaines généralisent un enthousiasme ou une surabondance mousseuse ou onctueuse, après quoi un dernier tente de remettre de l’ordre. Par exemple, l’estimable Pléiade émascule la langue française, et les classiques anglais, etc., toutes choses bonnes à reléguer en zone subsidiaire : intérêt pour une époque, intérêt historique, bric-à-brac pour musées. »

-Ezra Pound-

Cette glorification de la médiocrité, Ezra Pound la voyait d’autant plus dans la reproduction hédoniste à laquelle s’adonnent certains scribouillards dans le but de connaître un succès commercial. Aujourd’hui, plus que jamais, la réussite d’un genre littéraire entraîne une surproduction incestueuse de ce même genre, comme c’est notamment le cas en littérature de fantaisie, où l’on vampirise encore Tolkien avec autant de vergogne qu’un charognard. Si la « technicisation » de la littérature comme moyen créatif, ou plutôt en lieu et place de toute création, devient la norme, alors, comme le remarquait plus tard Pasolini, cela débouche sur une extrême uniformisation du langage, dans une forme déracinée, qui efface petit à petit les formes sophistiquées ou argotiques d’une langue au profit d’un galimatias bon pour les robots qui présentent le journal télé comme on lirait un manuel technique. Les vestiges d’une ancienne époque littéraire ne sont plus que le fait de compilations hors de prix et d’hommages ataviques afin de les présenter au public comme d’antiques œuvres dignes d’un musée : belles à regarder, mais réactionnaires si elles venaient à redevenir un modèle. Ezra Pound disait que « le classique est le nouveau qui reste nouveau », non pas la recherche stérile d’originalité qui agite la modernité comme une sorte de tautologie maladive.

Dante Auditore