culture et histoire - Page 1584

-

Itinéraire : Dominique Venner - IV - Avec Philippe Conrad

-

Contre-point de vue : La monarchie dans les bottes de l'Empire

En maintenant la centralisation administrative, la Restauration chaussa les bottes de la Révolution et de l'Empire et commit une erreur politique.

Comme les nations, chaque régime possède un caractère, une « nature » politique héritée de son histoire et qui lui est propre. Au lendemain de la chute de Napoléon - en 1815 plutôt qu'en 1 814 -, le retour des Bourbons sur le trône de France ne pouvait évidemment pas se traduire par un retour pur et simple à l'Ancien Régime. Par un souci légitime de restaurer l'union nationale, Louis XVIII ne revint même pas, un quart de siècle après les événements, sur les enrichissements que certains avaient tirés de la confiscation et de la vente des « biens nationaux » - notamment ceux du clergé -, entérinant ainsi les spoliations révolutionnaires.

Mais la rupture avec l'Ancienne France n'est bien sûr pas là. Elle s'inscrit dans l'adoption par Louis XVIII d'un système politique « à l'anglaise », avec deux chambres au sein desquelles s'affrontent des partis politiques, et par la conservation de la centralisation héritée de la Révolution jacobine et de l'Empire, notamment avec le maintien des départements et des préfets. Par là, la Restauration chausse les bottes de Napoléon.

Aux premières pages d'une étude intitulée L'Idée de la décentralisation, publiée en 1898, Charles Maurras, le constate : « Le premier Empire ne pouvait décentraliser. Mais on raconte que, dès 1814, un groupe de légitimistes de la nuance de M. de Bonald vint prier le duc d’Angoulême(1), qui passait à Bordeaux, d'insister près du trône en faveur des anciennes franchises communales et provinciales. « Etes-vous fous, messieurs ? » répondit le duc, avec un sourire de profond politique. Il était convaincu, comme un grand nombre d'émigrés, que le césarisme administratif établi par le Corse rendrait de beaucoup plu aisé le gouvernement de la France. Les esprits réfléchis ne partageaient point cette erreur. Chateaubriand, Villèle, Corbière, Royer-Collard, le comte de Serre, Benjamin Constant, Martignac essayèrent à plusieurs reprises de faire sentir la vérité au gouvernement et aux Chambres; leurs discours de 1815,1818, 1819,1821,1822,1824,1829 furent éloquents et leurs raisons brillantes ; tous échouèrent néanmoins par l'entêtement de la droite, ou celui de la gauche, ou même le mauvais vouloir du prince régnant. La centralisation fut maintenue. Elle ne sauva point le régime; elle ne servit même qu'à faire accepter plus aisément du pays entier les résultats de l'insurrection parisienne qui le renversa en trois jours. »

Nature du pouvoir et des contre-pouvoirs

Au vrai, les chambres ne pouvaient évidemment pas écouter des propositions qui auraient entamé leur propre pouvoir, en ressuscitant des libertés françaises plus anciennement légitimes : autrement dit, des contre-pouvoirs d'une nature différente et plus ancienne. Quant au roi, il ne pouvait manquer de se souvenir que pendant des siècles, la monarchie - c'est-à-dire le pouvoir -, s'était heurtée et confrontée à ces mêmes contre-pouvoirs, foisonnants et anarchiques. C'est ce souvenir qui éclaire la réponse du duc d'Angoulême : « Etes-vous fous, messieurs ? »

Pas plus que lui, Louis XV III ne comprend alors que la nature de ces contre-pouvoirs correspond à celle du pouvoir lui-même. En revanche, le bicamérisme dominé par les luttes partisanes entre en contradiction avec la monarchie, c'est-à-dire avec le prince lui-même sitôt qu'il entend gouverner contre les chambres. Cette contradiction sous-tend les critiques qui se feront entendre lorsque Charles X, à la différence de Louis XVIII, se fera sacrer- ce qui réintroduit la question de la source de la légitimité. Et en 1830, la logique des chambres finira par l'emporter sur la logique du roi.

Une centralisation brutale

Pouvait-il en aller autrement et Louis XVUI aurait-il pu restaurer les franchises et libertés françaises? Le souvenir n'en était pas lointain et un quart de siècle plus tôt, la Révolution n'avait pu imposer la centralisation que par la force, provoquant le soulèvement de villes et de provinces. Le « pays réel » eût probablement été mieux représenté, dans sa diversité et ses « forces vives », qu'au sein de chambres élues au suffrage censitaire.

Il est par ailleurs à noter que la Restauration ne revint pas sur l'interdiction datant de 1791 (lois d'Allarde et Le Chapelier) des corporations, du compagnonnage (qu'elle toléra cependant) et des associations ouvrières, ni sur le livret d'ouvrier créé par Napoléon.

En 1865, dans sa Lettre sur les ouvriers, lecomte de Chambord, petit-fils deCharles X, appelant à la restauration du droitd'association, rappellera cependant que « laroyauté a toujours été la patronne des classesouvrières ».

Hervé Bizien monde & vie 30 avril 2014

1) Fils aîné de Charles X.

-

Le Loup de guerre / Gaston Besson - de Jean-Pax Mefret

-

Les ressorts psychologiques des pilotes Tokkôtai

Kamikazes, fleurs de cerisiers et nationalismes

Rémy Valat

« La fleur des fleurs est le cerisier, la fleur des hommes est le guerrier. »

Les éditions Hermann ont eu la bonne idée de publier le livre d’Emiko Ohnuki-Tierney, Kamikazes, Fleurs de cerisier et Nationalismes, paru précédemment en langue anglaise aux éditions des universités de Chicago (2002) sous le titre Kamikaze, Cherry Blossoms, and Nationalisms : The Militarization of Aesthetics in Japanese History. La traduction de cette étude magistrale est de Livane Pinet Thélot (revue par Xavier Marie). Emiko Ohnuki-Tierney enseigne l’anthropologie à l'université du Wisconsin ; elle est une spécialiste réputée du Japon. Sa carrière académique est exceptionnelle : elle est présidente émérite de la section de culture moderne à la Bibliothèque du Congrès de Washington, membre de l’Avancées de Paris et de l'Académie américaine des arts et des sciences.

Kamikazes, Fleurs de cerisier et Nationalismes n’est pas une histoire de bataille. L’auteure s’est intéressée aux manipulations esthétiques et symboliques de la fleur de cerisier par les pouvoirs politiques et militaires des ères Meiji, Taishô et Shôwa jusqu’en 1945. La floraison des cerisiers appartient à la culture archaïque japonaise, elle était associée à la fertilité, au renouveau printanier, à la vie. L’éphémère présence de ces fleurs blanches s’inscrivait dans le calendrier des rites agricoles, lesquels culminaient à l’automne avec la récolte du riz, et étaient le prétexte à libations d’alcool de riz (saké) et festivités. Au fil des siècles, les acteurs politiques et sociaux ont octroyé une valeur différente au cerisier : l’empereur pour se démarquer de l’omniprésente culture chinoise et de sa fleur symbole, celle du prunier ; les samouraïs et les nationalistes pour souligner la fragilité de la vie du guerrier, et, surtout pour les seconds, institutionnaliser une esthétique valorisant la mort et le sacrifice. Emiko Ohnuki-Tierney nous révèle l’instrumentalisation des récits, des traditions et des symboles nippons, ayant pour toile de fond et acteurs des cerisiers et des combattants : le Manyôshû (circa 755 ap. JC), un recueil de poèmes mettant en scène les sakimori (garde-frontières en poste au nord de Kyûshû et sur les îles de Tsushima et d’Iki) ont été expurgés des passages trop humains où les hommes exprimaient leur affection pour leurs proches de manière à mettre en avant la fidélité à l’empereur. L’épisode des pilotes tokkôtai survint à la fin de la guerre du Pacifique et atteint son paroxysme au moment où le Japon est victime des bombardements américains et Okinawa envahi. Ces missions suicides ont marqué les esprits (c’était l’un des objectifs de l’état-major impérial) et donné une image négative du combattant japonais, dépeint comme un « fanatique »... Avec une efficacité opérationnelle faible, après l’effet de surprise de Leyte (où 20,8% des navires ont été touchés), le taux des navires coulés ou endommagés serait de 11,6%....Tragique hasard de l’Histoire, la bataille d’Okinawa s’est déroulée au moment de la floraison des cerisiers, donnant une touche romantique à cette irrationnelle tragédie, durant laquelle le Japon va sacrifier la fine fleur de sa jeunesse.

Fine fleur, car ces jeunes hommes, un millier environ, étaient des étudiants provenant des meilleures universités du pays, promus hâtivement officiers-pilotes pour une mission sans retour. 3843 pilotes (estimation maximale incluant toutes les catégories socio-professionnelles et classes d’âge) sont morts en tentant de s’écraser sur un bâtiment de guerre américain. L’étude des journaux intimes de ces jeunes kamikazes, journaux parfois entamés plusieurs années auparavant constitue une source inestimable car elle permet de cerner l’évolution psychologique et philosophique des futurs pilotes. L’analyse, centrée sur 5 cas, révèle que l’intériorisation de la propagande militaire et impériale était imparfaite, individualisée. Toutefois, le panel étudié (5%de la population) est la principale faiblesse de l’argumentation d’Emiko Ohnuki-Tierney (l’auteure aurait eu des difficultés à trouver des sources originales et complètes). Il ressort de son analyse que peu de pilotes, dont aucun n’était probablement volontaire, aurait réellement adhéré à l’idéologie officielle. Ironie, les étudiants-pilotes étaient pétris de culture : la « génération Romain Rolland » (lire notre recension du livre de Michael Lucken, Les Japonais et la guerre).

L’opposition entre la culture occidentale prônant le libre arbitre et l’obligation de se donner la mort en mission commandée a ouvert la porte à l’irrationalité et au romantisme. Leur dernière nuit était un déchirement, mais tous ont su trouver la force de sourire avant le dernier vol. Kasuga Takeo (86 ans), dans une lettre au docteur Umeazo Shôzô, apporte un témoignage exceptionnel sur les dernières heures des kamikazes : « Dans le hall où se tenait leur soirée d’adieu la nuit précédant leur départ, les jeunes étudiants officiers buvaient du saké froid. Certains avalaient le saké en une gorgée, d’autres en engloutissaient une grande quantité. Ce fut vite le chaos. Il y en avait qui cassaient des ampoules suspendues avec leurs sabres. D’autres qui soulevaient les chaises pour casser les fenêtres et déchiraient les nappes blanches. Un mélange de chansons militaires et de jurons emplissaient l’air. Pendant que certains hurlaient de rage, d’autres pleuraient bruyamment. C’était leur dernière nuit de vie. Ils pensaient à leurs parents et à la femme qu’ils aimaient....Bien qu’ils fussent censés être prêts à sacrifier leur précieuse jeunesse pour l’empire japonais et l’empereur le lendemain matin, ils étaient tiraillés au-delà de toute expression possible...Tous ont décollé au petit matin avec le bandeau du soleil levant autour de la tête. Mais cette scène de profond désespoir a rarement été rapportée. » (pp. 292-293).

Quel sens donner à leur sacrifice ?

Outre celui de protéger leurs proches, l’idée de régénération est forte. Un Japon nouveau, épuré des corruptions de l’Occident (matérialisme, égoïsme, capitalisme, modernité) germerait de leur sublime et suprême offrande. La méconnaissance (source d’interprétations multiples) et l’archaïsme du symbole a, semble-t-il, éveillé et mobilisé des sentiments profonds et primitifs, et pourtant ô combien constitutifs de notre humanité. Ironie encore, ce sont contre des bâtiments américains que viennent périr ces jeunes hommes, ces bâtiments noirs, venus la première fois en 1853, obligeant le Japon à faire face aux défis de l’Occident et de la mondialisation. Il ne faut pas oublier que l’ultranationalisme japonais est une réponse à ce défi... Le Japon ne s’est pas laissé coloniser comme la Chine ; les guerres de l’opium ont donné à réfléchir aux élites japonaises. Mieux, les Japonais ont su s’armer, réfléchir et chercher le meilleur moyen de retourner les armes de l’agresseur. Le Japon a été un laboratoire intellectuel intense, et le communisme, idéologie sur laquelle la Chine habillera son nationalisme, est un import du pays du Soleil Levant... Ernst Nolte explique les excès du nazisme comme une réaction au danger communiste (La guerre civile européenne) : il en est de même au Japon. La menace des navires américains est un retour à l’acte fondateur du nationalisme nippon expliquerait l’irrationalité des actes de mort volontaire...

Le livre d’Emiko Ohnuki-Tierney, qui professe aux Ėtats-Unis, est remarquable, mais peut-être marqué par l’esprit du vainqueur. « Ce qui est regrettable par-dessus tout, écrit-elle (p. 308), c’est que la majorité de la population ait oublié les victimes de la guerre. Ces dernières sont tombées dans les oubliettes de l’histoire, ont été recouvertes par la clameur des discussions entre les libéraux et l’extrême-droite, au lieu d’être le rappel de la culpabilité de la guerre que chaque Japonais devrait partager ». La culpabilité (la repentance) est une arme politique ne l’oublions pas : une arme qui sert peut-être à garder le Japon sous influence américaine, car même si le Japon s’achemine vers une « normalisation » de sa politique et de ses moyens de défense, l’interdépendance des industries d’armement et de communication ainsi que l’instrumentalisation du débat sur la Seconde Guerre mondiale en Asie entravent le processus d’une totale indépendance politique de ce pays. Si les Japonais devraient partager la culpabilité des victimes de la guerre ? Qui doit partager celles des bombardements de Tôkyô, de Hiroshima et de Nagasaki ? Enfin, on ignore l’état d’esprit de ce qui ont le plus sincèrement adhéré à l’idéologie impériale au point de sacrifier leurs vies pour elle (Nogi Maresuke, Onishi Takijiro, fondateur des escadrilles tokkôtai, pour les plus illustres). Orages d’acier ou À l’Ouest rien de nouveau, deux expériences et deux visions, radicalement opposées, sur une même guerre...

Emiko Ohnuki-Tierney, Kamikazes, Fleurs de cerisier et Nationalismes, éditions Hermann, 2013, 580 p., 38 euros.

-

Perles De Culture N°14

-

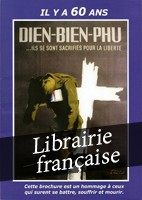

Sortie d’une brochure illustrée sur Dien Bien Phu, de Roger Holeindre !

Voici la dernière publication de Roger Holeindre :

Voici la dernière publication de Roger Holeindre :

« Il y a 60 ans, Dien Bien Phu »A l’occasion du soixantième anniversaire de cette héroïque tragédie, voici une belle brochure richement illustrée, qui est « est un hommage à ceux qui surent se battre, souffrir et mourir. »

Elle remet aussi quelques pendules à l’heure…90 pages en couleurs, format 21 x 29,7 cm, nombreuses photos. 15 €.

Disponible en exclusivité ici. -

Aymeric Chauprade : "Sortir de la nation, c'est abandonner la démocratie"

Aymeric Chauprade, docteur en science politique, géopolitologue, tête de liste FN/RBM Ile-de-France et Français de l'étranger aux élections européennes du 25 mai, écrit dans Le Figarovox :

"Depuis quelques décennies, le projet européen s'enfonce résolument dans un déni mortifère, signe d'une crise de civilisation sans précédent. Pour éviter la dissolution de la France dans l'Europe, et de l'Europe dans l'utopie mondialiste, il est plus que jamais urgent de redonner aux peuples le pouvoir qui leur a été insidieusement confisqué. Une soif d'omnipotence pousse nos élites européennes à nier peu à peu toutes les éléments fondamentaux d'un monde authentiquement humain: la nation, la famille, la culture.

La construction européenne a volontairement instrumentalisé les deux guerres mondiales, les tragédies du XXème siècle pour culpabiliser la nation en tant qu'entité politique et culturelle.Reposant sur une vision aussi partielle que subjective de l'histoire pour être à même de réduire la nation au nationalisme, cette culpabilisation n'a servi qu'à légitimer une construction européenne postnationale. Or, comme le rappelle magistralement Pierre Manent, la nation est la forme politique berceau de la démocratie moderne. Sortir de la nation, c'est abandonner la démocratie au profit d'un gouvernement oligarchique, gouverné davantage par les intérêts particuliers de puissants lobbies que par le bien commun. Les peuples européens, notamment le peuple français, ne croient plus en l'Union européenne démocratique. Ils identifient désormais clairement le stratagème stigmatisant toute volonté nationale comme symptôme de «populisme».

Les institutions européennes sont aussi le foyer du démantèlement de l'ordre familial et du sens de la filiation, dont la pression sur les Parlements nationaux s'est encore vérifiée l'an dernier en France. Par une habile redéfinition du concept de «vie privée» et sous couvert d'un pseudo respect des minorités, le droit de la famille est chaque jour méthodiquement réécrit dans un esprit libertaire et nihiliste. «L'individu total» dont parle Marcel Gauchet est devenu le principe légitimant ce nouveau démocratisme virtuellement totalitaire. Sortir de l'enracinement naturel de la filiation, c'est, qu'on le veuille ou non, s'orienter vers un modèle de relations humaines laissées à l'arbitraire de toutes les volontés individuelles. Mais derrière ce visage souriant du consentement se cache en réalité une logique implacable: celle du transhumanisme, cher à Jacques Attali, celle de la réduction du corps humain à un matériau enfin délivré de ses limites naturelles, si bien décrit par le visionnaire Aldous Huxley.

Enfin, l'Union européenne a choisi de couper l'Europe de son identité culturelle en niant ses origines gréco-latines et chrétiennes, et ce au nom d'une vision lisse et abstraite de l'humanité à laquelle elle s'identifie de manière prétentieuse et naïve. Forte d'une lecture nouvelle des droits de l'homme et d'une révision inexacte du principe de non-discrimination, l'Europe devrait ainsi devenir une terre d'accueil de tous les individus paraissant souscrire aux valeurs d'égalité, de liberté et de solidarité. Nul ne peut nier que l'intégration de dizaines de millions de personnes de cultures différentes est suicidaire, si l'Europe ne sait pas qui elle est, d'où elle vient et où elle va. Le refus de voir ces différences culturelles et religieuses ne peut qu'engendrer la montée des communautarismes et la fragmentation des peuples européens. Le nouvel étendard de la laïcité n'est alors brandi que pour masquer de nouveaux référents culturels et religieux, désarmant chacun, tant son concept comme ses applications restent aussi divers qu'incertains. [...]"

-

Colonisation, esclavage… brisons nos chaînes !

Selon le nouveau sondage metronews-Clai-LCI réalisé par OpinionWay sur les européennes, 23% des personnes interrogées voteraient pour les listes UMP, 22% pour le FN, 16% pour le PS, 10% pour le Modem/ UDI, 9 % pour EELV 7% pour le Front de Gauche… Bruno Jeanbart, directeur général adjoint d’Opinion Way, explique que «l’abstention, qui sera certainement très élevée (62% selon cette enquête), est un facteur défavorable au FN. Mais ce parti n’a pas de réelle concurrence sur le créneau anti-européen, tandis que l’UMP est divisée entre souverainistes et pro-européens». «Il y a une absence totale de campagne dans l’esprit des Français, aucune thématique ne ressort. Ceci explique la stabilité des intentions de vote» affirme M. Jeanbart… Il serait plus juste de dire que seul le FN met sur la table les véritables enjeux de cette élection, évoque les dossiers brûlants comme la directive approuvée par l’UMPS sur les travailleurs détachés, la destruction de nos services publics, de notre industrie, les ravages de la monnaie unique, l’absence de réponse proportionnée à la très forte pression migratoire des pays non européens… Et bien évidement le traité sur le grand marché transatlantique, calamité d’essence purement mondialiste, concocté

secrètement sur le dos des peuples européens. Il est l’objet d’une omerta sidérante de la part des partis européistes, de droite comme de gauche et des grands médias (exception faite d’un dossier assez pâlot publié dans le Nouveau Marianne).Nous avons longuement dit sur ce blog, et depuis très longtemps, ce qu’il faut en penser.

Mondialisme en marche comme les spectateurs de l’eurovision l’ont vu avec la victoire, ô combien symbolique, d’un chanteur à barbe déguisée en femme, publicité vivante pour cette Europe qui se veut transgenre, hors-sol, sans frontières ni identité particulières. Mais aussi en constatant que 26 pays sur les 34 en compétition ont chanté en Anglais ; 4 ont chanté moitié dans leur langue nationale, moitié en anglais, et seulement 4 ont chanté uniquement dans leur langue (Italie, Portugal, France et Monténégro).

Une colonisation culturelle de l’Europe à laquelle répond en France la promotion institutionnalisée de la haine de soi, de notre histoire, l’exaltation de la repentance et du masochisme.

Le dix mai dernier, certes, il n’y avait pas foule à Villers-Cotterêts (Aisne), pour la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Seuls des militants de gauche et d’extrême gauche, beuglant des slogans haineux, avaient fait le déplacement, parfois d’assez loin. Une ville choisie pour cette commémoration car elle est celle du grand écrivain populaireAlexandre Dumas, fils du premier général de l’armée française ayant des origines afro-antillaises, le général d‘empire Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, dit général Dumas, mulâtre de Saint-Domingue.

Bruno Gollnisch comprend tout à fait la résonance bien légitime que

cet événement historique peut avoir pour nos compatriotes ultra- marins, antillais notamment, il serait stupide de le nier. Il rappelle au passage que c’est l’église et non la république qui mena la première le combat contre l’esclavagisme, notamment celui qui sévissait en Amérique du sud à l’époque des conquêtes espagnoles et portugaises. Mais c’est bien le détournement de cette commémoration à des fins partisanes qui est scandaleux.

Ainsi ce dix mai, outre le ministre des Outre-mer, Mme George Pau- Langevin dépêchée parManuel Valls, Claude Ribbe, président des Amis du Général Alexandre Dumas a-t-il déclaré que le maire FN

Frank Briffaut « en refusant de se joindre à cette commémoration s’est déshonoré (…) et son parti aussi en ne le désavouant pas. (…). La commémoration de l’abolition de l’esclavage est nécessaire parce qu’elle nous oblige à revenir aux origines du racisme.»

Revenir aux origines du racisme ? Vaste débat. Comme nous le confiait un ami enseignant antillais, sympathisant de longue date du FN, lui même descendant d’esclaves africains, «ses bonnes âmes n’évoquent jamais un racisme sournois bien présent aux Antilles qu’on ne peut imputer aux blancs. C’est celui qui existe entre afro-antillais, au terme d’une classification-discrimination non dite, affligeante, entre noirs en fonction de la teinte plus ou moins foncée de leur peau. Des racistes on en voit de toutes les couleurs ! ».

En attendant ce dix mai, les litanies antifrontistes se sont succédées à Villers- Cotterêts avec le passage à la tribune de représentants de coquilles vides, comme le très contesté Patrick Karam, président du Crefom (Conseil représentatif (sic) des Français d’Outre-Mer). «C’est la République qu’on honore le 10 mai, cet élu FN montre qu’il n’est pas un élu de la République » a affirmé sans rire M. Karam.

Le vice-président de SOS racisme, Ibrahim Sorel-Keita, a profité des médias présents pour indiquer la mise en en place des « comités de vigilance » dans les onze villes dirigées par un maire FN. La tête de liste EELV pour la région Nord-Ouest, Karima Dellia, a tenté de faire sa pub: «Nous ne reculerons jamais sur les questions de droits de l’homme, de mémoire collective ou juste de liberté ». Des syndicalistes étaient aussi de la partie pour dénoncer les mesures d’économies prises par la nouvelle municipalité , notamment la suppression des subventions accordées à la CGT et à la FCPE.

La palme de la déclaration la plus surréaliste revenant peut être au maire sortant socialiste,Jean-Claude Pruski qui, apparemment, n ’a toujours pas digéré d’avoir été congédié par les électeurs: « Aujourd’hui

on s’attaque aux commémorations de l’abolition de l’esclavage, demain à celles de la Shoah»!

Invitée de d’iTélé lundi 12 mai, Marion Maréchal Le Pen a regretté que notre ami Frank Briffaut n’ait pas assisté à cette commémoration, expliquant qu’il eut été à son avis « plus intelligent de faire un discours politique intelligent lors d’une commémoration plutôt que de susciter ce genre de polémique. (…). D’ailleurs il ne remet pas en cause l’existence-même de l’esclavage ».

La veille sur BFMTV, Marine Le Pen avait relevé que Frank Briffaut « n’a pas interdit la commémoration, il n’ a pas voulu y participer. Il fait partie des nombreux Français qui ont le sentiment que les gouvernants ont la volonté de (les) culpabiliser par rapport à leur passé.C’est son choix».

« Moi, je serais allée à la commémoration et j’aurais dénoncé l’esclavage actuel ». «Le président de la République s’honorerait à rompre les relations avec le Qatar, petit pays par la superficie mais grand pays par l’esclavage»,«400 ressortissants venant d’Inde sont morts dans les chantiers du Mondial de football dans l’indifférence générale de nos grandes consciences européennes !».

Indifférence et indignations sélectives sont en effet la norme au sein de nos « élites ». Mais le FN s’honore à rappeler ces vérités là, au moment ou le monde exprime son indignation devant l’enlèvement de 200 lycéennes au Nigéria par la secte terroriste islamo-mafieuse Boko Haram. Un groupe de crapules qui par le passé a déjà rapté des jeunes filles pour les revendre comme esclaves à des réseaux de prostitution.

L’africaniste Bernard Lugan le soulignait dans L’Afrique réelle, «aujourd’hui, la traite des Noirs a repris au Nigeria, pays, au bord de l’éclatement et pourtant paradoxalement présenté par les médias comme un paradis pour les investisseurs…» Et « c’est à la veille du 10 mai, jour anniversaire du vote en 2001, de la « loi Taubira » qualifiant la traite européenne, et elle seule, de crime contre l’humanité» , que ces

enlèvements ont été commis.

Mme Taubira avait déclaré «que sa loi n’évoquait pas la traite négrière musulmane afin que les jeunes Arabes (…) ne portent pas sur leur dos tout le poids de l’héritage des méfaits des Arabes » !!! Or, la traite musulmane (…) a bien existé. Elle débuta au VIII° siècle de notre ère et ne prit fin qu’avec la colonisation. Madame Taubira et la totalité des députés français ont donc fait l’impasse sur la vérité historique qui est que, du Sahel à l’Afrique centrale en passant par l’Afrique orientale, ce furent les colonisateurs européens qui libérèrent les malheureuses populations noires (…) ».

« L’Afrique sud-saharienne fut en réalité victime de trois traites : la traite interafricaine, la traite arabo-musulmane et la traite atlantique. O. Pétré-Grenouilleau a donné les chiffres suivants les concernant : la traite atlantique ou traite européenne porta sur 11 millions d’individus; la traite interne ou interafricaine sur 14 millions, et les traites arabo-musulmanes, sur 17 millions. Or, pour Christiane Taubira et pour les députés français qui, et je le redis, votèrent à l’unanimité la loi du 10 mai 2001, seule la traite pratiquée par les Européens » -« qui se fit avec la complicité de pourvoyeurs noirs »- est condamnable ».

«Au XIXe siècle, l’abolition décidée par les seuls Européens ne concerna pas la traite esclavagiste musulmane, des caravanes organisées militairement continuant en effet à dévaster des régions entières de l’Afrique noire (…) Partout, ce fut la colonisation européenne qui mit un terme à ces odieuses pratiques. Certaines ethnies ne survécurent alors que parce que les colonisateurs séparèrent victimes et razzieurs, comme au Mali,comme au Niger, comme au Tchad, comme en Centrafrique, comme au Nigeria, comme enRDC, comme en Tanzanie, comme en Ouganda, comme au Soudan, comme au Malawi, comme au Mozambique etc… »

Rappelons aussi au passage comme le fit notamment Bruno Gollnich, que « la colonisation française de l’Algérie, qui a eu indéniablement

sa part d’ombre et d’erreurs, eu aussi le grand mérite de libérer ce territoire du joug de la colonisation ottomane, de l’arbitraire de ses

féodaux, de la violence des pirates barbaresques et là aussi de l’esclavagisme».

En 2006 déjà, alors président du groupe FN au Conseil régional d’Aquitaine et Conseiller municipal de Bordeaux, le secrétaire départemental Jacques Colombier avait rappelé ces mêmes vérités énoncées par le professeur Lugan lors du débat autour du rapport commandé par le maire Alain Juppé sur l’implication de la ville dans la traite négrière.

«L’honnêteté intellectuelle et la vérité historique doivent donc prendre le pas sur toute démarche anti-blanc de repentance sélective et perpétuelle » affirmait l’élu FN.

Un refus du manichéisme, de l’hémiplégie intellectuelle de médias incultes ou partiaux, des associations dites antiracistes et/ou communautaristes que le FN continuera de porter, vaille que vaille, dans ce domaine comme dans d’autres. Nous devons la vérité aux Français.

Brisons nos chaînes!

http://gollnisch.com/2014/05/14/colonisation-esclavage-brisons-chaines/

-

Itinéraire : Dominique Venner - III - Avec Philippe Milliau

-

Nouveau numéro de Livr'arbitres sur Dominique Venn