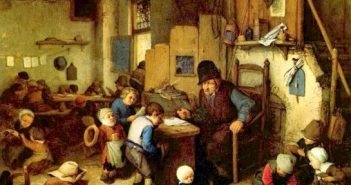

A la veille du confinement, le 14 mars 2020, j’ai donné à Aix-les-Bains une conférence sur l’école de village en France, à la veille et pendant la Révolution.

Nouvelle occasion de tout revoir et remettre à plat ce qui doit l’être sur ce sujet.

La source principale de ce travail est le merveilleux Albert Babeau, infatigable historien de la vie quotidienne du peuple des villes et des campagnes.

Lire, principalement, « L’école de village pendant la Révolution ».

http://re-histoire-pourtous.com/comment-la-revolution-a-detruit-lecole-pour-tous/