Il faut lire, sur lepoint.fr du 30 juin, l’entretien de Souâd Ayada, inspectrice générale de philosophie, nommée par Jean-Michel Blanquer, en novembre 2017, présidente du Conseil supérieur des programmes (CSP) pour remplacer Michel Lussault, démissionnaire. C’est réconfortant : on a le sentiment que l’instruction publique peut, sinon renaître de ses cendres, du moins se libérer des préjugés où la démagogie et l’idéologie l’ont, depuis des décennies, enfermée.

Elle vient de remettre au ministre un « projet d’ajustement et de clarification des programmes de français, de mathématiques et de l’enseignement moral et civique » : un régal ! Et pourtant, rien d’extraordinaire. Simplement la voix du bon sens : c’est déjà beaucoup ! Je sais bien que le bon sens est accusé d’être réactionnaire, mais Souâd Ayada n’y voit aucun conservatisme :

« Le bon sens n’est pas méprisable, surtout quand il n’a qu’un seul but : assurer à chaque élève une instruction élémentaire qui rend possible sa vie sociale. »

Aux idéologues qui estiment que « [les élèves] peuvent négocier l’orthographe, la grammaire », elle répond qu’« il faut maîtriser la grammaire pour se sentir libre dans l’usage de la langue », apprendre le passé simple, replacer les accents circonflexes qui s’expliquent par l’étymologie, valoriser l’orthographe et la dictée quotidienne. Contrairement aux pédagogistes qui ont si longtemps sévi – et sévissent encore –, elle ne souscrit pas à l’idée que « l’élève construit ses savoirs » : c’est le maître qui instruit et permet à l’élève, quel que soit son milieu social et culturel, de s’émanciper.

Arrivée du Maroc à l’âge de quatre ans, elle sait que l’école est un outil de promotion sociale. Elle dénonce la « condescendance », le « cynisme », le « mépris de classe » de ceux qui justifient de moindres exigences au nom d’une fausse conception de l’égalité, ce qui revient à dire aux élèves des milieux les plus modestes :

« Puisque vous n’êtes pas capables d’accéder à toutes les subtilités de la langue, nous décidons, parce que vous êtes étrangers, parce que vous êtes pauvres, de ne pas vous les enseigner ! »

Au lieu de promouvoir, une telle école « renvoie les élèves à leur milieu ».

Souâd Ayada a l’élégance de ne pas accabler les concepteurs des programmes de 2015, qui avaient suscité tant de polémiques, où les formules absconses ne manquaient pas : « verbalisation des inférences », « réalisations langagières » ou encore le fameux « prédicat ». Elle se contente de rappeler que les élèves sont des « usagers de la langue, non des linguistes » et qu’il ne faut pas introduire dans l’enseignement scolaire les recherches et querelles universitaires. Bref, la pédagogie, c’est l’art de mettre le savoir à la portée des élèves.

Encore faut-il que toutes ces bonnes intentions puissent être mises en œuvre. Car ils sont nombreux et bien implantés dans l’Éducation nationale, dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), dans certains syndicats et jusqu’au sein de l’Union européenne, ces idéologues pour qui les élèves sont des apprenants et les professeurs, non des transmetteurs du savoir, mais des fournisseurs de compétences, s’adaptant aux besoins du marché.

La philosophie de Souâd Ayada est résolument conservatrice, au sens positif du terme. Comme Jean-Pierre Chevènement, l’un des rares ministres qui dénonçât les pédagogies constructivistes – les ministres de droite s’en sont accommodés ou les ont accompagnées –, elle se veut un « conservateur du progrès ». Nul doute que son chemin sera semé de chausse-trapes tendues par tous ces parasites, illuminés ou idéologues, qui vivent aux crochets de l’Éducation nationale, c’est-à-dire des contribuables, et finissent par en pourrir les fondements.

Philippe Kerlouan

http://www.bvoltaire.fr/souad-ayada-revise-les-programmes-scolaires-aberrants-de-najat-vallaud-belkacem/

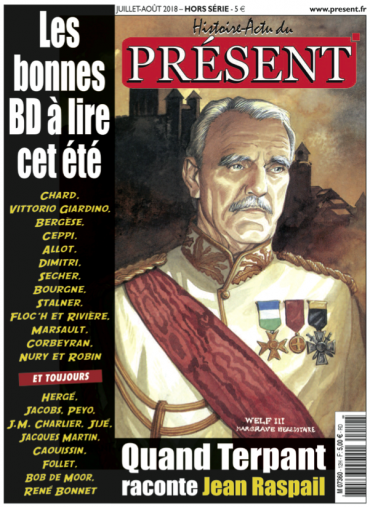

Commandez le dès maintenant

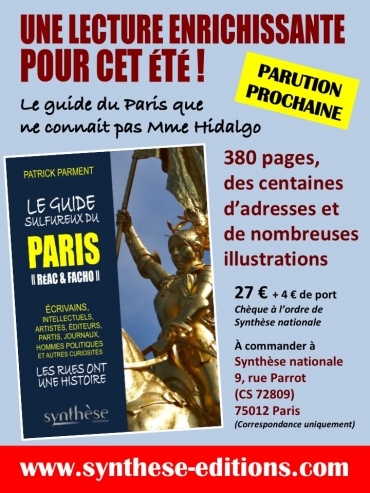

Commandez le dès maintenant

Nous ne pouvons que vivement vous recommander la lecture de l’excellente revue d’idées L’Héritage. C‘est un excellent outil de formation et d’analyse (32 pages A4 pour 4 € seulement). Les revues d’idées, dissidentes et nationales, qui vont au fond des choses, sont rares, surtout si elles restent accessibles.

Nous ne pouvons que vivement vous recommander la lecture de l’excellente revue d’idées L’Héritage. C‘est un excellent outil de formation et d’analyse (32 pages A4 pour 4 € seulement). Les revues d’idées, dissidentes et nationales, qui vont au fond des choses, sont rares, surtout si elles restent accessibles.