Croissance ou décroissance, progrès technique ou sauvegarde de l'environnement, et même prédation ou véganisme ? Soulever les questions environnementales, c'est soulever des polémiques. Ce qu'a fait Edouard Chanot avec Thibault Isabel, Rédacteur en chef de la revue Krisis et écologiste... pour le moins hétérodoxe ! Entretien et source Sputnik France.

écologie et environnement - Page 139

-

« L'écologie devrait contribuer au dépassement du clivage droite-gauche » selon Thibault Isabel

-

Quand Monsanto triche pour faire accepter son Roundup

INTERNATIONAL (NOVOpress avec le bulletin de réinformation deRadio Courtoisie) :

Sur les plus grands salons et foires agricoles européens, des hôtesses s’exprimaient aux noms de “groupes d’agriculteurs” qui se battaient pour l’autorisation du glyphosate. Elles étaient prêtes à répondre à toute interview des politiques ou de la presse.Mais aucun agriculteur européen n’était à l’origine ni ne soutenait ces groupes …

Nommés “Free to farm”, “liberta di cultivare” ou encore “Agriculture et liberté”, ils étaient fabriqués par une société de lobbying, basée en Irlande, et payée par Monsanto.

C’est Greenpeace qui a dévoilé cette mascarade.

Car la société de lobbying irlandaise “Red Flag Consulting” pour sa propre promotion se vantait d’avoir pu influer au plus haut niveau des décisions européennes, afin “de changer la position de cibles identifiées au sein du gouvernement français, mais aussi allemand, anglais, polonais, espagnol, néerlandais, italiens et roumains”.

Outre les moyens irréguliers auxquels Monsanto n’hésite pas à avoir recours ceci traduit une fois de plus du conséquent pouvoir des groupes de lobbying auprès de nos dirigeants…

https://fr.novopress.info/212342/quand-monsanto-triche-pour-faire-accepter-son-roundup/

-

Eté caniculaire : taisez-vous, Jouzel, c'est le froid qui nous menace...

MARTIN Mlynczak, diplômé de Météorologie de l'Université du Wisconsin, en Philosophie et en Science Atmosphérique de l'Université du Michigan, est un des grands chercheurs scientifiques de la NASA. Pas de ceux pourtant auxquels on donne souvent la parole, parce que ce qu'ils ont à dire n'est pas dans l'air du temps. Les recherches qu'il poursuit traitent du bilan énergétique et du climat de l'atmosphère depuis la surface de la Terre à la limite de l'Espace. Il dirige le développement de techniques innovantes — instruments, technologies, modèles, algorithmes — afin de détecter à distance l'atmosphère des satellites, des fusées suborbitales, des avions, des ballons à haute altitude. L'éventail des sujets actuellement étudiés couvre le couplage solaire-terrestre dans la thermosphère aux processus de rétro-action climatique due à la vapeur d'eau troposphérique et aux cirrus.

En d'autres termes les travaux qu'il mène avec ses équipes, dans le cadre de la NASA, mais surtout dans l'évolution de notre situation climatique, sont du plus grand intérêt. Et elles entrent en conflit brutal avec les théories nébuleuses qui se sont emparées des têtes d'oeuf onusiennes et de la pseudo-science si parfaitement illustrée par le Giec dont les bafouillages sont scrupuleusement repris en boucle par tous les analphabètes médiatiques qui ânonnent les mots d'ordre quotidiens de l'Organisation Mondiale Météorologique.

Selon le site Internet Space Weather.com qui se consacre à l'étude de l'environnement solaire-terrestre « le soleil est entré dans l'un des minima solaires les plus importants de l’ère spatiale. Les taches solaires ont été absentes pendant la plus grande partie de 2018 et la production de rayons ultra-violets du soleil a fortement diminué. Une nouvelle recherche montre que l'atmosphère terrestre réagit ».

Evidemment, puisque cette nouvelle recherche émane du Dr. Mlynczak et de son équipe, il serait bon d'y porter la plus grande attention. Mais il n'en est pas question alors que depuis des mois tous ceux qui ont accès aux média ne cessent de nous assourdir avec leur fake-news concernant le prétendu été caniculaire 2018 la Suède en feu, la banquise fondue, les ours polaires faméliques au Nord, les bébés pingouins morts d'inanition en Antarctique et tout à l'avenant.

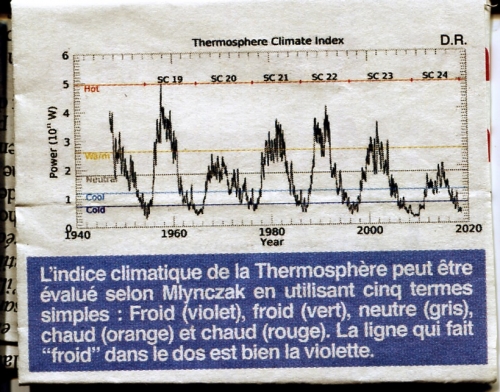

Viennent donc de paraître dans Le Journal de Physique Atmosphérique et solaire terrestre, les résultats d'une étude qu'ils ont effectuée et titrée : « Indices climatiques de la thermosphère : plages de cenûles et descripteurs adjectivaux ». Par thermosphère on entend «. la couche supérieure de l'atmosphère terrestre qui commence à 95 km d'altitude et qui est caractérisée par une augmentation de la température continue avec l'altitude ».

Il s'agit donc dans cet article de définir un nouvel indice solaire terrestre avec de nouveaux descripteurs — très chaud, chaud, neutre, froid, très froid — Etant précisé que la thermosphère du cycle solaire 24 qui vient de s'achever, le plus faible depuis 100 ans, a connu le maximum le plus froid des sept derniers cycles solaires. La lecture "froid" de la thermosphère actuelle tient donc compte de cette nouvelle situation.

La thermosphère dramatiquement refroidie

Le commentaire de Martin Mlynczak est sans ambiguïté. « Nous constatons une tendance au refroidissement. Au-dessus de la surface de la Terre, près de la limite de l’espace, notre atmosphère perd de l’énergie thermique. Si les tendances actuelles se poursuivent, la haute atmosphère pourrait bientôt établir un record de l’âge de l’espace ». Et de conclure « Nous n'en sommes pas encore là mais cela pourrait se faire en quelques mois ».

Ces informations ont été transmises par l'instrument de radiométrie Saber, dont Mlynczak est l'analyste en chef. Saber est à bord du satellite de la NASA Timed. Lequel a pour fonction de relever les émissions infrarouges de dioxyde de carbone et de dioxyde nitrique, deux substances jouant un rôle clé dans le bilan énergétique de l'air situé entre 100 et 300 km au-dessus de nous. Saber peut ainsi évaluer l'état thermique du gaz situé dans la thermosphère.

Comme les individus qui ont confisqué la climatologie du futur et imposé

par la force leur idéologie du Réchauffement Climatique ont totalement occulté ces questions et rangé toute forme d'influence solaire sur le climat de la Terre parmi les « théories du complot », il y a peu de chance pour que les travaux de Martin Mlynczak et d'autres soient connus du public. Voici en tout cas un graphique (ci-dessus) qu'il a publié dans son rapport concernant le nouvel indice climatique de la thermosphère. Et sur lequel on peut réfléchir avec intérêt. Bien que le satellite Tïmed ne soit en service que depuis 17 ans, le calcul de l'Index Climatique de la Thermosphère remonte aux années 1940 :

par la force leur idéologie du Réchauffement Climatique ont totalement occulté ces questions et rangé toute forme d'influence solaire sur le climat de la Terre parmi les « théories du complot », il y a peu de chance pour que les travaux de Martin Mlynczak et d'autres soient connus du public. Voici en tout cas un graphique (ci-dessus) qu'il a publié dans son rapport concernant le nouvel indice climatique de la thermosphère. Et sur lequel on peut réfléchir avec intérêt. Bien que le satellite Tïmed ne soit en service que depuis 17 ans, le calcul de l'Index Climatique de la Thermosphère remonte aux années 1940 :« La thermosphère se refroidit toujours pendant le minimum solaire, précise Mlynczak. C'est l'un des moyens les plus importants pour le cycle solaire d'affecter notre planète. En ce moment, c'est vraiment très bas. SABRE mesure actuellement 33 milliards de watts de puissance infrarouge à partir de Dioxyde Nitrique. C'est 10 fois moins que ce que nous voyons pendant les phases plus actives du cycle solaire ».

Jim REEVES. Rivarol du 3 octobre 2018

-

Réchauffement climatique : le GIEC, le mensonge, la manip

Secrétaire national du Parti de la FranceSelon le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques), approuvé par tous les pays (même les États Unis qui n'auraient fait que des remarques de détail), le réchauffement climatique s’accélérerait.Pour les pseudo-spécialistes du GIEC érigé en Département idéologique mondial, aux alentours de 2040, la température moyenne de la planète atteindrait ou dépasserait 1,5°C par rapport au début de l'ère industrielle, si les émissions de gaz à effet de serre devaient se poursuivre au rythme actuel, soit une hausse de 50 % par rapport au réchauffement enregistré jusqu'en 2017.Ce « résumé pour décideurs », qui a pour prétention de « guider les actions des gouvernements du monde entier », a été rédigé par environ 90 chercheurs internationaux. Le texte final a été peaufiné à l'aide des représentants des gouvernements et des représentants de l'Union européenne. « Les remarques et commentaires ont été conservés ou rejetés sur la base du compromis et des fondements scientifiques présentés dans le rapport », indique Henri Waisman, chercheur à l'Iddri et coordinateur de la partie consacrée au développement durable de ce rapport.Environ 6 000 articles scientifiques publiés avant mai 2018, ont été compilés pour établir les scénarios permettant d'arriver à 1,5°C et pour estimer les conséquences sur les populations, les écosystèmes, la biodiversité, les changements climatiques, le développement économique, les émissions des gaz à effet de serre et le fameux et très politiquement correct développement durable.Pour ces experts autoproclamés, avec une augmentation de seulement 1,5°C, la hausse du niveau de la mer d'ici 2100 serait moindre (dix centimètres) alors que certains pays en subiraient déjà les premiers effets ; près de dix millions de personnes ne seraient pas contraintes de déménager et la fonte des glaces en été, autour de l'Arctique, se produirait une fois par siècle au lieu d'une fois tous les 10 ans à 2°C.D'autres conséquences ont été estimées : sur 105 000 espèces étudiées, 6 % d'insectes perdraient leurs habitats, 8 % des plantes et 4 % des vertébrés, tandis qu'à 2 °C, cela concernerait 18 % d'insectes, 16 % des plantes et 8 % des vertébrés. Par ailleurs il en ira de même pour la durée des canicules dans les villes ou le nombre d'événements climatiques extrêmes (sécheresse, pluies diluviennes, baisse du rendement des cultures, etc.).On le voit, tout a été pensé, organisé et accompli pour que ce rapport soit paré des plus convaincantes nuances du raisonnable, de la compétence et du sérieux scientifiques afin de relancer, sous les apparences de la modération (1,5° oui, 2° non !) l’opération « Sauvons la planète en asservissant les hommes ».La thèse du réchauffement climatique dû aux activités humaines ne repose pourtant sur aucune base démontrée et ne se structure d’aucun élément avéré.On ne connaît, en effet, à peu près rien du rôle du CO2 d'origine humaine dans le réchauffement climatique (si ce dernier existe bien puisque de nombreux climatologues en doutent et que certains penchent même pour un possible refroidissement), alors que d'autres facteurs sont bien plus importants : vapeur d'eau, formation des nuages, nuages de poussières et activité volcanique. Le plus important facteur serait (cf. Claude Allègre), l'activité solaire, « mieux corrélée avec le réchauffement que les variations du CO2 ».Des milliers de scientifiques se sont ainsi élevés, en vain, contre les bobards répandus par le GIEC et ses manipulations relayées par la propagandastaffel médiatique.Nous sommes en vérité, dans le domaine du dogme révélé qui, comme l’était le dogme marxiste de l’explication du monde et de l’Histoire par la lutte des classes ne repose que sur du vent.Un vent évidemment très orienté afin d’atteindre trois objectifs.- Premier objectif : la mise en place d'une plateforme de décision mondiale, avant-garde du gouvernement planétaire unifié.

- Second objectif : détourner le regard des peuples occidentaux d’une menace avérée, celle de la déferlante migratoire menant à une colonisation inversée, vers une menace fantasmagorique, celle du réchauffement conduisant au désastre planétaire.

- Troisième objectif : la mise en œuvre d'une politique de décroissance provisoire et de malthusianisme économique destinée à achever la transition de l’ère industrielle vers l’ère purement financière.

Et marchent les bobos et courent les gogos « pour la planète, le climat et la responsabilité citoyenne » comme autrefois à l'appel masqué du Parti communiste, se rassemblaient les idiots utiles au nom du « Mouvement de la paix ».L’écologie politique, c'est la continuité de l’internationalisme par la voie du mondialisme spéculatif. C'est le progressisme apatride opposé à la réalisation humaine. Emmanuel Macron ne s'y est pas trompé qui, fidèle à ceux qui l'ont fait élire, s'est précipité, à peine le rapport publié, pour réclamer la mise en place rapide d'un « One planet summit ». Tout est dit.Lien permanent Catégories : actualité, écologie et environnement, international, lobby 0 commentaire -

Fallon (70) : une victoire contre les éoliennes

Salle des fêtes de Fallon, le vendredi 9 mars 2018...

À l'initiative de l'association locale contre les éoliennes présidée par Luc Vermot-Desroches et de notre Ami Daniel Cavalotti, au début du mois de mars dernier, s'est tenue à Fallon (Haute-Saône) cliquez ici une conférence d'Alban d'Arguin, auteur du livre choc Éolienne, un scandale d'État cliquez là. Près de 200 habitants du canton sont venus assister à cette réunion et le maire, qui était présent, a entendu la légitime colère de ses administrés. Il a alors promis un référendum local, ainsi que dans la commune voisine d'Abbenans, sur l'implantation de 5 éoliennes sur le territoire de celles-ci.

Ces deux consultations viennent de se tenir et les habitants se sont prononcés largement contre le projet du consortium éolien. Espérons que le maire tiendra ses promesses et que Fallon et sa région garderont ainsi leur charme naturel. Félicitons le Président Vermot-Desroches et Daniel Cavalotti pour cette initiative qui prouve a elle seule que les combats perdus sont ceux qui ne sont pas menés.

SN

Le commander en ligne cliquez là

-

Notre vision de l'écologie [Rentrée AF Toulouse]

-

I-Média n°219 : Ne faites pas d’enfants, sauvez la planète !

Ne faites pas d’enfants, sauvez la planète !

L’AFP publie des solutions pour réduire le réchauffement climatique. Comment diminuer son empreinte carbone ? En changeant ses ampoules ou en ayant un enfant de moins ?Le zapping d’I-Média

L’ « humoriste » Yassine Belattar connu pour sa proximité avec Emmanuel Macron fait dans la menace et le chantage. « Si le prochain ministre de l’Intérieur ne fait pas le lien entre les gens des quartiers et la police, il y aura une émeute. Ce n’est pas une menace, c’est une promesse »La science vous le dit, il n’y a pas de racisme anti blanc.

Le racisme anti blanc serait une fake news, une désinformation. Mercredi 10 octobre, France culture et France info affirmaient dans l’émission « les idées claires » que le « racisme anti blanc n’existe pas pour les sciences sociales ». Etre traité de « sale blanc » relèverait de « l’agression pas du racisme ».Les tweets de la semaine.

Le magazine « Paris Match » publie en couverture sur Marc Olivier Fogiel avec ce titre, « Ma famille mon bonheur ». C’est la première fois qu’un couple gay accompagné d’enfants issus de GPA se retrouve en une d’un grand magazine français. Une couverture d’autant plus gênante que…. Inutile de le rappeler, la gestation pour autrui est interdite en France.Brésil la démocratie serait-elle menacée par les élections ?

Présidentielle au Brésil, le candidat Jair Bolsonaro arrive en tête du premier tour avec 46 % des voix. Dans la presse française, il est décrit comme « raciste, homophobe, mysogyne », mais difficile de comprendre pourquoi les brésiliens ont voté massivement pour cet homme.https://www.tvlibertes.com/2018/10/12/26228/i-media-n219-ne-denfants-sauvez-planete

-

Têtes à Clash n°35 : Nouveau gouvernement, pourquoi ça tarde tant ?

Franck Tanguy reçoit Philippe Karsenty, François Bert, Serge Federbusch et Arthur de Watrigant. Ils débattent du retard du remaniement ministériel, de la démission de Gérard Collomb, des inquiétudes du GIEC sur le climat et de la réforme constitutionnelle.

https://www.tvlibertes.com/2018/10/12/26225/tetes-a-clash-n35-nouveau-gouvernement-ca-tarde-tant

-

Environnement et économies d’énergie : le bidon de la voiture électrique

Le Mondial de l’auto s’est ouvert en grandes pompes (encore à essence) ce jeudi 4 octobre. L’automobile, avec ou sans plomb, essence ou diesel, électrique ou hybride, est une vache à lait. La preuve : si l’on en croit le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet, jamais les infractions routières n’ont autant rapporté à l’État que l’année passée. Record toutes catégories en 2017, soit 1,97 milliard d’euros de recettes dont 1,01 milliard collecté par les seuls radars. Bref, c’est une affaire qui marche !

L’automobile, donc, notre fleuron industriel. Le président Macron a reçu à l’Élysée les dirigeants du secteur puis il s’est rendu au salon pour flatter les capots comme d’autres flattent le cul des vaches, puis réunissant autour de son auguste personne tout le gotha de la profession, il a annoncé avoir confié à l’ancien directeur général de Renault, Patrick Pélata, « une mission sur les nouvelles mobilités et les véhicules électriques et autonomes ». Il sera assisté dans cette entreprise par Xavier Mosquet, « spécialiste de l’industrie automobile et ancien conseiller de l’administration Obama ». Excusez du peu…

Comme le souligne Le Point, notre omniscient chef de l’État « a donc pris les commandes de ce dossier, une première pour un président de la République ». C’est dit, c’est “acté”, gravé dans le marbre, nous allons tous demain rouler électrique et autonome. Question : est-ce si économe en énergie qu’on veut bien nous le dire ? Pas sûr du tout. On est même, en l’état actuel des ressources, sûr du contraire.

C’est François Lenglet qui a soulevé le lièvre sur RTL en révélant les omissions volontaires des tenants du meilleur des mondes électriques, notamment les constructeurs occidentaux qui prévoient, à eux seuls, « 160 milliards d’euros d’investissement pour électrifier leurs gammes d’ici à 2023 ». Pourtant, dit François Lenglet, « plusieurs choses désagréables sont omises sur les voitures électriques. D’abord, la voiture électrique n’est propre que si l’électricité est générée à partir d’énergie décarbonée ». Or si cela est le cas en France où 70 % de la production est nucléaire, ça ne l’est évidemment pas en Allemagne où « charbon lignite (une forme de charbon) et gaz comptaient encore pour 50 % en 2017 », et encore moins en Chine « puisque 71 % de l’électricité proviennent de l’énergie fossile ». Pour résumer, « au lieu de mettre du pétrole dans une voiture, on fait de l’électricité avec du pétrole [ou du charbon] pour alimenter une voiture électrique ».

Reste la solution de la voiture électrique produite à l’énergie “propre”. Sauf que…

« La construction d’un véhicule électrique demande bien plus d’énergie qu’un moteur thermique. Et son recyclage, en particulier celui de la batterie, génère une pollution très problématique, tout comme la fabrication elle-même de la batterie, avec des métaux rares dont l’extraction est très polluante », dit Lenglet. Bref, tout cela n’est qu’un bidonnage destiné une fois de plus à nous culpabiliser pour nous faire changer de véhicule car « si l’on prend donc le bilan environnemental total d’un véhicule électrique, du berceau au recyclage, il n’est pas si brillant comparé à une bonne vieille diesel ».Les faits le prouvent, « la voiture électrique ne supprime pas la pollution, elle la déplace, en l’éliminant des centres-villes (avec une émission zéro), mais en la faisant apparaître dans les décharges à batteries ou les mines de métaux rares ».

Qu’importe, nos dirigeants qui savent très bien tout cela n’en ont cure. La pollution n’est pas leur souci. L’important est de faire rentrer l’argent. À cela tout est bon, comme le prouve cette mesure anecdotique en apparence qui consiste à changer, sous prétexte d’harmonisation européenne, le nom du carburant à la pompe. Dans une semaine, le sans plomb 95-E10 s’appellera E10, les sans plomb 95 et 98 deviendront E5, et le diesel sera B7.

Touché coulé ! -

La grande braderie: au nom de la concurrence libre et non faussée…

Après la grande braderie que fut la privatisation des autoroutes sur le dos des Français, en avant pour celle des barrages hydroélectriques! Arnaud Raffard de Brienne le déplorait dans Présent début septembre, Emmanuel Macron va céder « aux pressions répétées de la Commission européenne » exigeant « l’ouverture à la concurrence de la gestion des (400) barrages hydrauliques (dont l’Etat est propriétaire). » Il s’agit, et de loin, « de la première des énergies renouvelables en France » (20 % de la production nationale), de la seconde source de production électrique du pays, soit 20 % de la puissance installée du mix électrique, 12 % de l’électricité utilisée par les Français, 66 % de la capacité de production de pointe. Un secteur dans lequel EDF se taille la part du lion, à la tête de 85% des concessions de barrages, accordées en moyenne pour une durée de 75 ans. Le journaliste le rappelle, les pressions de Bruxelles s’exercent « depuis une dizaine d’années et elles auront donc eu raison des velléités de résistance passive de la France », passive étant le mot juste…

Après la grande braderie que fut la privatisation des autoroutes sur le dos des Français, en avant pour celle des barrages hydroélectriques! Arnaud Raffard de Brienne le déplorait dans Présent début septembre, Emmanuel Macron va céder « aux pressions répétées de la Commission européenne » exigeant « l’ouverture à la concurrence de la gestion des (400) barrages hydrauliques (dont l’Etat est propriétaire). » Il s’agit, et de loin, « de la première des énergies renouvelables en France » (20 % de la production nationale), de la seconde source de production électrique du pays, soit 20 % de la puissance installée du mix électrique, 12 % de l’électricité utilisée par les Français, 66 % de la capacité de production de pointe. Un secteur dans lequel EDF se taille la part du lion, à la tête de 85% des concessions de barrages, accordées en moyenne pour une durée de 75 ans. Le journaliste le rappelle, les pressions de Bruxelles s’exercent « depuis une dizaine d’années et elles auront donc eu raison des velléités de résistance passive de la France », passive étant le mot juste… Le journal de l’environnement l’évoquait alors, c’est en effet le 3 novembre 2015 que la Commission européenne avait dans ce dossier « adressé une mise en demeure au gouvernement français », au nom du dogme selon lequel « les Etats membres sont tenus de veiller, en ce qui concerne les entreprises publiques ou celles disposant de droits spéciaux ou exclusifs, à ne maintenir aucune mesure contraire aux traités, notamment en matière de concurrence. »

Faute de pouvoir donner l’assaut dans le cadre du marché de l’électricité contre le monopole de l’Etat sur nos centrales nucléaires, (encore) protégées des velléités prédatrices des bruxellois car incluses par la France au nombre des « activités d’importance vitale », nos ressources hydroélectriques sont dans le collimateur. En l’espèce celui de la Danoise Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence et accessoirement membre du très immigrationniste parti social libéral danois rattaché au parlement à l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE) et à l’Internationale libérale.

Mme Vesdtager s’est émue de la « position dominante » en France d’EDF, d’« une inégalité de chances » sur notre sol entre opérateurs pour l’accès à la production hydroélectrique. Le duo Hollande-Valls avait commencé à céder aux exigences de mise en concurrence de Bruxelles en avril 2016, avec la publication d’un décret ouvrant notamment à des sociétés d’économie mixte (SEM) la concession des barrages. Et pour mieux complaire à l’idéologie européiste, l’Etat interdit désormais à EDF de postuler à la reprise d’une de ses concessions… quand bien même l’offre proposée par celle-ci serait la meilleure!

Bref, une ouverture imposée au nom du principe de la concurrence libre et non faussée, auquel nous devrions nous plier au mépris de notre intérêt national, et qui attise sans surprise l’intérêt des groupes étrangers. Le contraire serait en effet étonnant au vu de la rentabilité des barrages hydroélectriques - ouvrages d’art construits et entretenus, faut-il le préciser, avec l’argent des contribuables Français -, les chiffres publiés évoquant environ 2,5 milliards d’excédent brut annuel pour les concessions.

En juin 2018, une dépêche de l’Afp reprise sur le site euractiv notait que le gouvernement d’Edouard Philippe « aurait proposé à Bruxelles la mise en concurrence de certaines concessions dès cette année, en plafonnant les lots que peut remporter une entreprise, selon la CGT et des députés qui suivent ce dossier. » « La crainte d’EDF comme des salariés est que les concessions les plus rentables partent à la concurrence et qu’EDF se retrouve avec les petits barrages, faisant dérailler l’équilibre économique de l’ensemble. » Une péeoccupation parfaitement justifiée, d’autant qu’ en dépouillant ici EDF , dont le capital social est détenu à 83,7% par l’Etat, il est loisible de craindre une augmentation pour les Français du prix de l’électricité. A titre indicatif, soulignons le faible coût de celle-ci quand elle est produite par les barrages, entre 20 et 30 euros le mégawattheure, prix sensiblement plus bas que celui de l’électricité nucléaire notamment

En mars dernier, l’élue national Christelle Lechevalier (groupe ENL) rappelait à Strasbourg que «la privatisation des barrages hydroélectriques dépouillerait la France d’une ressource d’énergie, régulatrice de l’écosystème, décarbonnée et rentable. » La collègue de Bruno Gollnisch soulignait également que les syndicats (qui) protestent aujourd’hui contre la mise en concurrence des concessions hydrauliques s’étaient tous ralliés derrière l’européiste Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle. « Syndicats (qui) ne remettent jamais en cause les traités européens et la mondialisation-destruction (…) complices, par leur silence, de la disparition de nos services publics et de la perte de l’autonomie de notre nation en matière énergétique.»

A la soumission des gouvernements successifs aux oukases de la technocratie européiste répond l’inféodation globale des syndicats à ce système par essence antinational. Mais peut-on demander à des syndicats dirigés, formatés, contrôlés par des socialo-trotskystes, des communistes de sortir de l’ambiguïté ? Comment pourraient-ils avouer que le Grand Satan national contre lequel ils appellent systématiquement à voter, défend avec une grande cohérence politique une préférence nationale plébiscitée par les travailleurs Français mais combattue par l’oligarchie bruxelloise?

https://gollnisch.com/2018/10/05/la-grande-braderie-au-nom-de-la-concurrence-libre-et-non-faussee/