Marc Rousset

Macron est une catastrophe pour l’économie française car il ne s’attaque pas à la réduction structurelle du déficit public de 2,9 % et à l’endettement de 100 % du PIB (prévision 2019). Aucun effort n’est effectué pour combattre l’immigration incontrôlée ni pour réduire la dépense publique, qui est passée de 180 milliards d’euros, en 1979, à 1.292 milliards, en 2017.

Aux États-Unis, la situation n’est pas aussi florissante que le prétend Trump. 45 millions d’Américains (14 %) sont sous le seuil de pauvreté car 43 millions (12 %) ont un travail, mais avec des revenus annuels inférieurs à 12.140 dollars. Un tiers de la population américaine n’a pas d’épargne, tandis qu’un second tiers a moins de 1.000 dollars d’économies. 50 % de la population ne gagne pas sa vie pour vivre confortablement. Un ménage américain avec un ou deux salaires doit gagner 100.000 dollars par an pour être assuré normalement et vivre sans aucun souci financier.

Dans l’attente du krach à venir, l’Amérique se dirige tout droit vers la stagflation car Trump va faire pression sur Jerome Powell, le président de la Fed, pour qu’il maintienne les taux bas alors que son souhait serait de les relever au minimum à 3,25 % en 2020. Les États-Unis subiront donc bientôt l’inflation. C’est exactement ce qui s’était passé avec Nixon, en 1970, lorsqu’il avait fait pression sur Arthur Burns, président de la Fed à l’époque. Dans les années suivantes, l’inflation s’était élevée jusqu’à 12 % et Paul Volcker avait été amené à prendre des mesures draconiennes en relevant très fortement les taux d’intérêt.

Selon le prix Nobel Jean Tirole, « il y a un éléphant dans la boutique de porcelaine : le traitement des dettes souveraines. Aujourd’hui, l’on fait comme si elles étaient complètement sûres, ce qui n’est pas le cas. » Tirole insiste sur l’interaction dangereuse entre les risques du système bancaire et le risque des dettes souveraines, les taux bas favorisant les bulles et devenant « une drogue pour les États ».

En Italie, les taux bruts à cinq ans ont atteint 2,44 %, et 3,25 % sur dix ans, dépassant pour la première fois depuis mai 2014 le seuil des 3 %. Sur le marché secondaire où s’échangent les titres, les taux ne cessent de croître.

La BCE, la Fed et la Banque du Japon ne se sont pas contentées de taux ridiculement bas, face au gonflement sans fin de la dette des États, des entreprises et des particuliers. Elles ont aussi inondé de liquidités le système financier par le biais de prêts aux banques et de rachats de titres de dette publique et privée, dont seule la Fed est sortie à ce jour.

Les nations endettées suivront-elles un jour le modèle actuel du Venezuela et de l’Allemagne de 1923 dans l’hyperinflation ? Sarkozy, qui était en première ligne pendant la crise de 2008, vient de rappeler le dilemme : « Comment réduire la création de monnaie tout en évitant la remontée des taux qui rendrait impossible le remboursement de la dette ? » La Banque centrale russe, très prudemment, a vendu toutes ses obligations américaines en achetant, depuis 2014, en moyenne, 100 tonnes d’or par an.

Nos économies vivent, toutes choses égales par ailleurs, le modèle du très médiatique constructeur californien Tesla dont l’action pourrait bien s’écrouler un jour à Wall Street, suite à ses difficultés de production, à la diminution récente des commandes des particuliers et à la concurrence attendue d’autres grands constructeurs de luxe tels que Porsche. Alors que Musk parlait, il y a quelques semaines seulement, de retrait de la cote à 420 dollars l’action, Goldman Sachs prévoit un cours, à six mois, à 210 dollars. Bref, ça sent le roussi chez Tesla comme dans un trop grand nombre de pays tels que les pays émergents (Argentine, Turquie), la Grèce, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis, au-delà des apparences, et malheureusement aussi la France, qui continue de s’enfoncer, suite au manque de courage du joueur de flûte Macron !

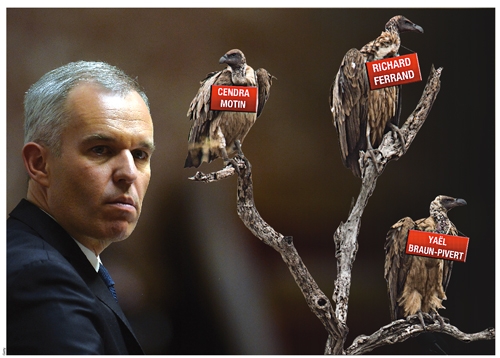

Tandis qu'Emmanuel Macron

Tandis qu'Emmanuel Macron  Communiqué de

Communiqué de