Le discours intégral d’Olivier Roudier (Ligue du Midi) au meeting de Palavas-les-Flots (Hérault), samedi 21 janvier 2017 cliquez ici :

Mes chers camarades, mes chers amis,

Porte-parole de la Ligue du Midi, au nom de notre président Richard Roudier et de l’ensemble de nos militants, laissez-moi vous souhaiter, Monsieur le Président Le Pen, la bienvenue chez nous, en Occitanie !

Vous le savez, mouvement identitaire, la Ligue du Midi a récemment mené campagne dans le choix du nom de notre région, et le peuple d’Oc nous a largement suivis en s’exprimant en faveur d’une dénomination identitaire. Je vous rappelle que la victoire était loin d’être acquise puisque « Occitanie » ne figurait même pas parmi la liste que les technocrates entendaient nous soumettre pour votation.

Leurs esprits comptables n’avaient accouché que d’appellations fonctionnelles mort-nées, faisant la part belle à la seule géographie économique. A l’inverse, l’affirmation identitaire exigeait une dénomination faisant référence à l’histoire, à un peuple, dans sa triple dimension passée, présente et à venir. Nous voulions que le nom reflète notre patrie charnelle, nous nous sommes battus et nous avons gagné !!! Alors oui, Président Le Pen, ben vengut en co nostra, ben vengut en occitania !!!

Mais l’amour de notre petite patrie n’exclut pas l’attachement à la grande. Avec Maurras « nous concevons la France comme une fédération des provinces de France »

entretiens et videos - Page 783

-

“Les patries sont toujours défendues par les gueux et livrées par les riches”...

-

Catholiques identitaires ? Orages d'acier - 22/01/2017

-

Jeudi 26 janvier : Gérard Letailleur invité de Synthèse sur Radio Libertés

Ecoutez Radio Libertés cliquez ici

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Lyon : ouverture d'une salle de boxe identitaire

-

Nos raisons pour la Monarchie - 3

-

« Laissons-les s’amuser avec leur jeu d’échec et disparaissons pendant qu’il en est encore temps » (entretien avec Marie Cachet)

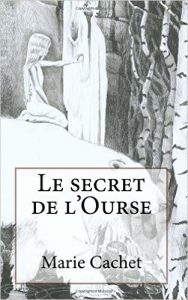

Moins connue que son compagnon Varg Vikernes (l’un des forgerons de la musique black metal), Marie Cachet n’en est pas moins aussi créative et soucieuse de préserver notre culture européenne plurimillénaire. À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Le Secret de l’Ourse, Europe Maxima est allé à la rencontre de cette maman en révolte contre le monde moderne.

Europe Maxima : Les lecteurs d’Europe Maxima vous connaissent sans doute en tant que compagne de Varg Vikernes, artiste prolixe qui a à cœur, tout comme vous, de promouvoir notre héritage et notre culture européenne. En ce qui vous concerne comment avez-vous pris conscience de l’importance de « notre plus longue mémoire » comme le rappelait, après Nietzsche, feu Dominique Venner ?

Marie Cachet : En fait, depuis toujours. Quand j’étais petite, je me demandais pourquoi je ne pouvais contrôler que moi-même, pour ainsi dire. Je m’interrogeais sur la différence entre autrui et moi-même, sur l’individualité, sur l’infinitude de l’univers. J’étais une enfant renfermée à l’intérieur, et j’avais quelques particularités sensorielles qui n’aidaient pas à mon adaptation sociale. J’avais un attrait viscéral pour la Nature. Je me souviens de la sensation unique, presque oppressante que procuraient les grandes et sombres forêts de châtaigniers en Corse, les sommets des Alpes, les étoiles du ciel. J’observais tout ce que la Nature nous donnais à voir, et je lisais des livres sur la faune sauvage.

Marie Cachet : En fait, depuis toujours. Quand j’étais petite, je me demandais pourquoi je ne pouvais contrôler que moi-même, pour ainsi dire. Je m’interrogeais sur la différence entre autrui et moi-même, sur l’individualité, sur l’infinitude de l’univers. J’étais une enfant renfermée à l’intérieur, et j’avais quelques particularités sensorielles qui n’aidaient pas à mon adaptation sociale. J’avais un attrait viscéral pour la Nature. Je me souviens de la sensation unique, presque oppressante que procuraient les grandes et sombres forêts de châtaigniers en Corse, les sommets des Alpes, les étoiles du ciel. J’observais tout ce que la Nature nous donnais à voir, et je lisais des livres sur la faune sauvage.C’est cette sensation vertigineuse d’infinitude qui m’a fait prendre conscience de l’importance de notre plus longue mémoire. Plus tard, mais toujours enfant, j’ai farfouillé dans les bibliothèques et ouvert quelques livres de Platon, et surtout les stoïciens, Kierkegaard et Perceval.

Europe Maxima : Ce n’est un secret pour personne que votre compagnon et vous-même êtes extrêmement sévères à l’égard du christianisme et plus largement des monothéismes abrahamiques. Vous ne cachez pas non plus votre paganisme. De ce fait comment envisagez-vous votre identité française ? En effet vous n’êtes pas sans savoir que la France est la fille aînée de l’Église…

Marie Cachet : La fille aînée de l’Église ? La France est beaucoup de choses. La France, c’est aussi le pays avec le plus de vestiges paléolithiques en Europe. Vestiges jalousement gardés et dissimulés par l’Église, pendant longtemps.

La France, c’est La Ferrassie, la plus vieille nécropole du monde (- 39 000 ans), inconnue et abandonnée près d’une route, à peine ouverte à la visite, Le Regourdou, avec le plus vieux « dolmen » du monde (- 70 000 ans), Bruniquel, avec le plus vieux « Mithraeum » du monde (- 126 000 ans). La France, c’est les premiers squelettes d’enfants, de bébé et de foetus au monde (Le Moustier, La Ferrassie, Pech de l’Azé, La Quina), Lascaux, Chauvet, Rouffignac, Pech Merle, Cosquer, Gargas, Font-de-Gaume, Mas d’Azil, la Madeleine, Cro-Magnon… Il y en a tellement que vous vous ennuieriez si j’en faisais la liste.

La France, c’est aussi les innombrables tumulus, cairn, dolmens et menhirs, présents non pas seulement en Bretagne, mais dans tout le pays. À chaque fois que vous voyez une croix, vous pouvez être à peu près sûrs qu’il s’agissait d’un lieu important pour nos ancêtres païens.

Elle est là, notre plus longue mémoire. L’Église, a adopté, pour mieux nous attirer, nous tromper et nous soumettre, quelques-uns de nos rituels multi-millénaires. Elle a aussi détruit des vestiges sacrés, constructions gigantesques pour l’époque, posées pour durer des millénaires, comme témoins des énigmes du passé, que vous et moi avons le devoir de savoir lire. Platon disait que la réincarnation d’une âme durait de 3 000 à 10 000 ans ; dans le monde moderne, notre vision du temps est incroyablement étroite. 2 000 ans de christianisme, à l’échelle de nos ancêtres, c’est une poussière de temps.

La France, mon identité française, et l’identité de chaque Européen dont de nombreux ancêtres y ont vécu, c’est tout ce qui est enterré là, sous nos pieds, des milliers d’années de couches de terre, et les trésors qui s’y cachent. La France, c’est le plaisir de savoir qu’en veillant sur un hectare de terre, vous veillez peut-être sur d’importants vestiges.

Europe Maxima : Comment êtes-vous venu au paganisme et comment définirez-vous votre paganisme ? Vous considérez-vous comme völkisch ?

Marie Cachet : Je n’ai pas appris la mythologie. La mythologie c’était pour moi un fouillis de choses diverses. Varg m’en parlait parfois, et alors, avec ma perspective qui était différente, j’ai subitement tout vu clairement. Mon paganisme ? Le paganisme de nos ancêtres était une science, une explication profonde du fonctionnement de la Nature et du monde. De même, la réincarnation est une vérité.

Les traditions, mythologies et contes sont les vecteurs de cette science, et également des outils pour nous sortir de l’Amnésie.

Je ne connais pas les Völkischen, vous savez, je suis loin de toutes ces appellations.

Europe Maxima : Dans l’une des vidéos de votre chaîne YouTube vous affirmez que la permaculture relève du paganisme. Pourriez-vous développer ?

Marie Cachet : La permaculture c’est le paganisme. S’il fallait définir en quelques mots l’opposition fondamentale du paganisme et des religions du désert, je le ferais ainsi : les religions du désert placent l’homme au dessus de la Nature, pour elles, la Nature est l’esclave de l’homme, et l’homme n’a rien a apprendre d’elle, au contraire, il doit la soumettre. Le paganisme, c’est l’exact inverse : l’homme est partie de la Nature, et il est soumis à ces lois, s’il n’obéit pas à ces lois, alors il sera lui-même détruit (bien sûr pas immédiatement, mais après plusieurs milliers d’années). L’homme doit observer la Nature, et apprendre d’elle. Voilà concrètement mon paganisme.

Europe Maxima : Vos positions sur le paganisme, votre critique virulente du christianisme ainsi que votre penchant pour l’écologie peuvent rappeler Robert Dun. Connaissez-vous son œuvre ?

Marie Cachet : Malheureusement, non, sur certains sujets je suis totalement ignorante. Je m’informerai.

Europe Maxima : L’intérêt que vous montrez pour l’Europe en tant que culture s’accompagne-t-il d’un intérêt pour une Europe politique ?

Marie Cachet : Non. Je crois qu’on a fini avec la politique. Les jeux sont faits. La solution moderne revient toute seule : le tribalisme, aussi appelé « communautarisme », l’autonomie et la décroissance. Laissons-les s’amuser avec leur jeu d’échec et disparaissons pendant qu’il en est encore temps. Utilisez l’énergie qu’il vous reste, au sens littéral du terme (le pétrole) pour préparer l’avenir, dans lequel les meilleurs survivront. C’est mon opinion.

L’effondrement de la politique et de l’économie sera alors la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quand j’étais ado, ce qu’il fallait faire pour s’en sortir aujourd’hui, c’était apprendre les codes informatiques, aujourd’hui, ce qu’il faut faire, c’est apprendre la permaculture et la décroissance. C’est ça la vraie modernité, c’est ça la vraie révolution.

Europe Maxima : Quel est votre sentiment sur la situation en France et en Europe ?

Marie Cachet : Ne pas s’agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant.

Europe Maxima : Vous êtes une adepte du survivalisme. L’autonomie maximum possible et la préparation à des temps difficiles sont souvent les motivations premières lorsque l’on entreprend une telle démarche. Est-ce aussi à vos yeux une façon de se rapprocher du mode de vie de nos aïeux ?

Marie Cachet : Oui, c’est les deux à la fois. C’est aussi la découverte d’une vie beaucoup plus rassasiante. La permaculture procure un bonheur intense. Réparons le désert laissé par les générations précédentes !

Europe Maxima : À l’instar de votre compagnon vous êtes à l’évidence quelqu’un de créatif. Vous avez réalisé un film intitulé ForeBears, vous animez un site où vous faites part de vos recherches sur l’homme de Néandertal et vous venez de sortir votre deuxième ouvrage Le secret de l’Ourse . Comment vous êtes-vous intéressée à ce lointain ancêtre ?

Marie Cachet : Vous l’avez dit vous-même : notre plus longue mémoire. La même passion que celle qui a poussé Roger Constant à creuser un trou gigantesque dans son jardin, jusqu’à la sépulture Néandertalienne du Regourdou, le flair, l’envie de remonter au bout du bout.

Europe Maxima : Des chercheurs ont récemment attesté, grâce à des preuves « irréfutables » trouvées dans la grotte de Goyet en Belgique, que l’homme de Néandertal était anthropophage. Qu’en pensez-vous ?

Marie Cachet : Néandertal n’était pas anthropophage, c’est mon avis. Ces fameuses « preuves », à Goyet, ou sur d’autres sites, sont des traces de découpe sur les fémurs et sur la nuque. J’explique clairement dans mon dernier livre et à travers les rituels et traditions européennes, pourquoi l’on prélevait les fémurs et/ou têtes des ancêtres. Les tombes renfermant des squelettes sans têtes sont innombrables dans l’histoire de l’Europe. Dans le site du Regourdou (Neandertal, – 70 000 ans), la tête (Mimir) est manquante et les jambes ont été remplacés par des jambes d’ours. Ce rituel a été imagé dans le film ForeBears, et était encore d’actualité chez les Celtes.

Europe Maxima : Vous avez sorti en décembre 2016 votre second ouvrage Le Secret de l’Ourse. Pourriez-vous présenter ce second effort aux lecteurs d’Europe Maxima ? Est-ce la suite de votre livre Le Besoin d’Impossible ?

Marie Cachet : Le Secret de l’Ourse, c’est une clef pour comprendre toutes nos traditions, nos mythologies et nos contes classiques. Absolument tout, des sorcières aux différents dieux, en passant par les dolmens, les grottes ornées, et même par les rituels étranges comme « la petite souris », « la galette des rois » et que sais-je encore…

En un sens oui, c’est la suite du premier livre Le Besoin d’Impossible, mais plutôt pour moi-même, car objectivement, les deux livres sont très différents.

Europe Maxima : Votre théorie est donc que nos mythes, contes et légendes sont en réalité « codés » et qu’ils ne sont pas juste de simples histoires pour les petits et les grands. Selon vous, peut-on parler d’ésotérisme ?

Marie Cachet : Oui, dans le sens réel du terme, on peut parler d’ésotérisme. Ce système de mémoire est génial. Tout un chacun, petit et grand, peut se rappeler de ces histoires simples et appliquer des traditions millénaires, ainsi, les énigmes restent disponibles, et puis certains les comprendront.

Europe Maxima : La lecture que vous faites de tous ces mythes et de facto très matriarcale. Vous êtes vous-même mère de cinq enfants. Cela a-t-il d’une manière ou d’une autre influencé ou « guidé » vos recherches ?

Marie Cachet : On m’a dit cela plusieurs fois, mais je crois que ce n’est pas juste. On est habitué à la dichotomie matriarcal/patriarcal, moi, je n’en vois pas. Le rituel de réincarnation est symbolisé par la grossesse, qui, inévitablement, se passe dans un corps féminin. Cependant la mémoire, l’ancêtre, est souvent imagé par le masculin.

La maternité m’a aidé à comprendre des symbolismes énigmatiques que je n’aurais sans doute pas saisi autrement. Un accouchement naturel, pour une femme, c’est une sortie brutale de la domestication moderne, c’est un rituel de passage. Après mon premier accouchement, la sage-femme m’a demandé : « vous voulez voir le placenta ? ». Moi, j’avais 19 ans, j’aurais eu envie de dire non, mais ma belle-mère, qui étais avec moi, a tout de suite répondu « oui ». C’est alors que j’ai vu cet organe mystérieux, ce jumeau, et qu’elle m’en a expliqué le fonctionnement.

D’ailleurs, comme je le précise dans mon livre, le placenta, c’est le père.

Europe Maxima : À travers la lecture de votre livre on se rend compte de l’importance du placenta, ce qui en définitive est le simple reflet de la réalité. Vous êtes-vous intéressée à l’isotropie placentaire, dorénavant illégale dans ce pays de liberté que l’on nomme France, et à ses bienfaits ?

Marie Cachet : Lors de mon dernier accouchement, à cause des pratiques médicales modernes, j’ai vécu une grave hémorragie de la délivrance. Pour me remettre sur pied, j’ai pu éviter une transfusion, mais j’ai dû avoir des perfusions de fer à haute dose. Si j’avais vécu la même chose en situation dégradée, peut-être que je l’aurais mangé, ce placenta, comme le font tous les animaux, car il est rempli de fer facilement assimilable. En cas d’accouchement normal, je ne l’aurais pas jeté, comme c’est le cas dans les hôpitaux aujourd’hui, mais je l’aurais enterré et j’aurais planté un arbre à ses côtés.

Vous savez, en France, vous pouvez toujours négocier…

Europe Maxima : Votre livre soulève la question de nos vies antérieures, et le constat que vous faites est que l’ancêtre « lutte » pour renaître. Cela expliquerait ainsi les souvenirs de vies antérieures de certaines personnes. La prochaine étape pour vous n’est-elle pas justement de vous remémorer ces vies, de développer une nouvelle forme de maïeutique ?

Marie Cachet : Je ne sais pas. Je crois que ces choses sont trop intimes pour être dévoilées, mais je me trompe peut-être.

Europe Maxima : En définitive faire des enfants serait donc un moyen d’être immortel…

Marie Cachet : En quelque sorte…

• Propos recueillis par Thierry Durolle.

• Marie Cachet, Le secret de l’Ourse. Une clé inattendue pour la compréhension des mythologies, traditions et contes européens, préface de Varg Vikernes, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, 344 p., 32,60 €.

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, tradition 0 commentaire -

Alep, symbole de la civilisation, enjeu mondial

Romain Koller est un journaliste indépendant, qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la Planète. Il connaît comme sa poche les conflits qui déchirent notre pauvre Terre. Il a depuis longtemps pris fait et cause pour les chrétiens d’Orient et propose ici une vision extrêmement stimulante des enjeux de ce conflit mondial d'Alep.

Entretien avec Romain Koller

Pourquoi la prise d'Alep vous paraît-elle tellement importante ? Vous donnez à cette ville une étrange grandeur symbolique ?

L'histoire d'Alep est quadri-millénaire. C’est la plus vieille ville existante habitée au monde depuis les Sumériens. C'est d'ailleurs un point commun avec Mossoul, autre ville conquise par les djihadistes, moins ancienne, mais qui nous fait remonter à l'antique Ninive. Allep aujourd'hui reste le centre industriel et commercial de la Syrie, qui était, rappelons-le, avant la Guerre, un pays économiquement autonome. Il y avait en particulier autour d’Alep un véritable grenier à céréales, avec de grosses industries agro-alimentaires. La Ville n'a pas suivi le fameux « printemps arabe» qui commence en Syrie en mars 2011.

Quelles sont les conséquences du Printemps arabe à Alep ?

Le paradoxe est qu'au départ, cette ville allait tant en souffrir, a pas suivi le ux « Printemps arabe », qui commence Syrie en mars 2011. On sait que ce nom « printemps arabe » est un nom générique a resservi dans d'autres pays, qui a été enté de toutes pièces pour offrir à des événements sanglants un habit d'honorabilité démocratique. À Alep, dont, peu de traces du printemps arabe et aucun soulèvement avant la conquête de la partie Est de la ville par Al Qaïda. Mais en mai 2012, avec Al Qaïda au pouvoir, c'est le chaos dans Alep Est. Les djihadistes ont obligé 1,5 million de personnes à quitter Alep Est, pour aller là où le gouvernement syrien pouvait les accueillir. Ceux qui restaient étaient des habitants qui n'avaient pas pu s'enfuir ou qui nourrissaient des sympathies pour le Califat, en opposition au Parti Baas, au pouvoir en Syrie et qui était plutôt nationaliste. Il y avait des frictions dans la Syrie des Assad, mais plutôt socio-économiques que confessionnelles, avec en particulier un vrai problème de certaines régions rurales. Ces gens avaient subi une météo très sèche, avec des ruptures alimentaires. On doit reconnaître une petite adhésion au Califat en raison de problèmes de pauvreté. Mais les chiffres sont éloquents à Alep Est, 250 000 personnes sont restées, pour 1,5 million qui sont parties.

Cela fait donc une masse de 250 000 personnes en faveur du Califat ?

Non parce que très vite, ces gens ont vu des assassins au nom de la charia, qui violaient leurs filles à 9 ans, parce que Mahomet « le beau modèle » en avait fait autant avec Aïcha. En quatre ans de siège, avec le pilonnage de la Parti Est, ces gens ont fini par haïr le Califat. Les médias ne se sont réveillées que quand effectivement les Syriens ont commencé leur reconquête. S'ils se sont alarmés pour les personnes d'Alep, cela a été pour protéger les djihadistes, en oubliant que côté ouest, à coup de tirs de mortiers, de snipers ou de roquettes, ces djihadistes ont fait 11 000 victimes civiles. Les médias vous parlent de la chute d'Alep. De quoi s'agit-il en réalité ? Juste de faire sortir ces terroristes (parmi lesquels entre 40 000 et 60 000 étrangers, venus du monde entier, Chine, Arabie Saoudite, Tunisie, Maghreb, Caucase, France) d'une zone stratégique du conflit syrien, qui permette ensuite à l'État syrien de contrôler et de couper au besoin les lignes de ravitaillement quand elles servent au Djihad.

Aujourd'hui, donc, les manoeuvres ,des djihadistes à Alep Est commencent à ressortir ?

Effectivement, on apprend ce qui s'est vraiment passé derrière là ligne de démarcation pendant quatre ans, entre 2012 et 2016 ce que l'on a découvert ? 30 % des civils tués qui servaient de boucliers humains. Ces djihadistes sont décidément de grands humanistes On est tombé aussi sur des charniers dans lesquels on a découvert des centaines de soldats de l'armée syrienne, tués souvent après avoir été torturés. Et puis beaucoup d'habitants qui tentaient de fuir sont morts en explosant sur les mines qu'aujourd'hui les forces spéciales russes neutralisent une à une. Mais ce n'est pas tout ! On a aussi dévoilé quelques pseudo-journalistes, faisant partie du Renseignement américain, tout en exerçant le métier de terroriste au service d'Al Qaïda. Je citerai le cas d'un afro-américain, Billal Abdoul Karim, dont la double allégeance, à son pays et aux Djihadistes a défrayé la chronique. Il y en a beaucoup d'autres, et pas seulement des Américains. Il y a des conseillers militaires saoudiens, qataris, français, israéliens etc. D'où l'insistance des Américains sur la nécessité de corridors humanitaires, qui permettent d'évacuer leurs agents en douceur. La négociation a eu lieu entre Kerry et Lavrov. À Alep Est, un bunker avec des forces spéciales de la Coalition et des experts militaires américains, français ou anglais, avait été détruit par l'aviation russe. Et il y a quelques jours, Bachar Al-Jaafari, l'ambassadeur syrien auprès des Nations Unies, vient de transmettre à l'ONU une liste nominative d'experts occidentaux qui sont tombés entre les mains des services Syriens. Et ce n'est pas tout les forces syriennes se sont emparées d'entrepôts pleins d'armes explosives, provenant clairement des stocks de l'OTAN. Ces armes étaient destinées aux Djihad mondial. Elles pouvaient servir contre les populations occidentales. Le député syrien Farès Shehabi a parlé à ce propos d'un véritable « Syriagate ». On pourrait aussi dire qu'il yak matière d'un OTANgate.

Les populations doivent être tétanisées par une telle barbarie ?

Non, les Alépins se mobilisent magnifiquement et immédiatement pour la reconstruction. Ils reçoivent aussi des tonnes de nourriture, non pas en provenance des pays occidentaux, étrangement muets, mais de l'Iran et de la Russie.

Cette délivrance d'Alep, que vous décrivez avec éloquence, doit avoir des conséquences géopolitiques très importantes ?

La reprise d'Alep a une importance mondiale. Elle montre ce que l'on doit appeler la maestria du Président russe Vladimir Poutine. La reprise d'Alep ne l’a pas pris au dépourvu, elle a été précédée d'intenses mouvements diplomatiques, qui ont mené à l'accord du 20 décembre entre la Turquie, l'Iran et la Russie, excluant en pratique les États-Unis de la solution du Conflit régional. En guise de représailles, l'administration Obama n'a rien trouvé de mieux que de chasser 34 diplomates russes, accusés d'avoir fomenté par internet la défaite électorale du camp Démocrate. Poutine a gardé le plus grand flegme, sans céder à la tentation de rétorsions visibles. Il avait montré le même flegme, l’an dernier, souvenez-vous, lorsqu'un avion russe avait été descendu traîtreusement par un pilote turc, agissant sur ordres. Les nerfs de Poutine n'avaient pas flanché, il ne prit que des sanctions économiques... en attendant la suite. Il avait compris très tôt que l'alliance américano-turque était faible et gangrenée par le soutien inconditionnel que les Américains apportaient aux peshmergas kurdes, dont ils ont besoin, aujourd'hui, pour reconquérir Mossoul. L'Oncle Tom avait sans doute aussi pris ombrage de la puissance de Erdogan, nouveau sultan... En 2016, Erdogan a connu quatre tentatives d'assassinat, dont la dernière, en juillet 2016, bien connue sous le nom de « coup d'État des gullénistes » est semble-t-il un coup foireux des services américains, coup prévenu par Poutine, qui a donc... sauvé la vie de son ennemi, en l'avertissant pour lui laisser le temps de se carapater. C'est ce « fier service » qui expliquerait le coup de théâtre d'octobre 2016 la Turquie et la Russie que tout aurait dû éloigner l'une de l'autre, depuis la destruction de l'avion russe, annoncent au monde étonné leur alliance, sur une base avant tout économique. La corbeille de noces est bien garnie : d'un côté, les Russes s'engagent à construire la première centrale nucléaire turque, de l'autre la Turquie accepte de faire passer sur son territoire le fameux gazoduc, qui intéresse non seulement la Russie mais le Qatar et l'Arabie séoudite. Après y avoir mis le prix, Poutine s'est rendu à Ankara, pour signer aussi une alliance stratégique avec la Turquie contre le djihadisme et pour une paix négociée au Proche-Orient. Le changement de cap d'Erdogan est patent. Il est salué par plusieurs attentats en Turquie, fomentés par l'Etat islamique, dont le dernier, pour le Premier de l'an à l'intérieur de la Boîte de nuit RENA à Istanbul. L'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie montre aussi combien cette alliance nouvelle gêne en vérité beaucoup de monde.

Concrètement, cela nous mène où ?

Le 20 décembre, les ministres des affaires étrangères russes, turcs et iraniens se sont réunis à Moscou pour mettre au point un cessez le feu en Syrie. Tous les groupes armés ont été d'accord pour appliquer ce cessez le feu dont sont exclus seulement l'État islamique et les groupes affidés à Al Qaïda (Al Nosra).

Le 31 décembre, par la résolution 2336, le Conseil de sécurité a entériné ces négociations, ce qui confirme le rôle désormais moteur de la Russie au service de la fin des hostilités.

Les pourparlers de Genève s'effacent pour le moment, le centre de gravité de la diplomatie mondiale s'est déplacé en Asie, sous l'égide de là Russie et les États-Unis d'Obama n'ont plus d'emprise sur ce processus. Le but évident de ces manœuvres est d'affaiblir Donald Trump en le présentant comme un agent russe. Il s'agit aussi, avant la passation de pouvoir de mobiliser la CIA et le Pentagone contre la Russie. Au moment où nous parlons, les États-Unis envoient 1 200 hommes dans les pays baltes pour des manœuvres militaires aux frontières de la Russie.

Mais de toute façon, la Russie le 20 janvier prochain jour de la prise de fonction de Donald Trump aux États-Unis, ce n'est pas un hasard) réunit autour d'une table la Turquie, l'Iran, la Syrie et les rebelles qui ne sont ni Al Qaïda ni ISIS. Cela se passe non pas à Moscou mais à Astana, au Kazakhstan.

La route est sans encombre ?

Pas exactement. Des groupes contrôlés par Al Qaïda et cornaqués par la Grande Bretagne, ont privé d'eau cinq millions de Damascènes, en versant du mazout dans les sources dans la vallée de Wardi Barada, à une quinzaine de kilomètres de Damas, ou tout simplement en les faisant sauter. 3 000 djihadistes s'y sont regroupés pour combattre l'armée syrienne. Ils viennent de faire la même opération à Alep sur le traitement de l'eau venant de l'Euphrate. Résultat ? L'armée syrienne a dû s'y coller et les instances internationales ont constaté que le cessez le feu n’était pas observé... En outre, les Américains viennent de livrer aux rebelles des Manpads (missile sol-air dangereux pour les hélicoptères russes) et des tow (missiles sol-sol) anti-chars. Barack Obama, n'ayant rien à perdre, a annoncé publiquement cette double livraison.

Les Américains sont les grands perdante pour l'instant ?

Ils sont inquiets que le monde n’apprenne l'ampleur de leurs manœuvres. Raison pour laquelle ils viennent d'éliminer, par drones, deux chefs, d'Al Nostra, qui en savaient trop. Ils s'ingénient à mettre la pression sur les groupes rebelles, pour empêcher la réunion prévue le 20 janvier à Astana. Mais le calendrier reste favorable à Poutine, l'administration Obama vivant ses derniers jours. Il y a 20 ans, la Russie de Eltsine était devenue un non-Etat entre les mains des Américains. Aujourd'hui, la Russie revient en Syrie comme protectrice des chrétiens d'Orient. Mais les patriotes américains ont bien compris que Vladimir Poutine était en réalité le défenseur de l'Occident sur beaucoup de sujets moraux et spirituels.

Propos recueillis par l'abbé G. de Tanoûarn monde&vie 12 janvier 2017

-

Journal du Lundi 23 Janvier 2017 : Société / Succès de la Manif pro-vie

-

Donald Trump - Quatre choses à retenir de son discours d'investiture (vostFr)

-

Oxygène n°7 : Pesticides, du poison dans vos vies ?

![Meeting%20Olivier%20et%20Le%20Pen[9].jpg](http://synthesenationale.hautetfort.com/media/02/00/1293256038.jpg)