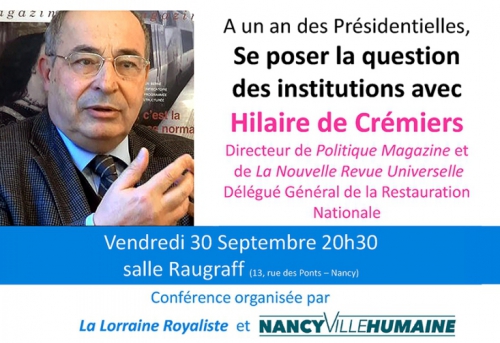

Notez dès maintenant la date de cette réunion - 30 septembre - et diffusez cette invitation sans modération.

Amicalement

Philippe SCHNEIDER

Président de l'U.S.R.L

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Notez dès maintenant la date de cette réunion - 30 septembre - et diffusez cette invitation sans modération.

Amicalement

Philippe SCHNEIDER

Président de l'U.S.R.L

Chers amis,

Depuis quelques semaines notre Premier ministre ne sait plus où donner de la tête, non pas pour gouverner la France, mais pour faire face au Front national, un simple parti politique, en vue d'un scrutin auquel plus de la moitié des électeurs ont, de toute manière, prévu de s'abstenir… Quelle farce !

Notamment, emmenant avec lui une partie du gouvernement dans l'Aisne, il a déployé son plan pour les campagnes. Que souhaite-t-il ?

- Régler le problème des déserts médicaux en promouvant les maisons de santé, sorte de dispensaires qui ne disent pas leur nom, sans doute parce que ceux-ci évoquent le tiers monde. On oublie un peu vite qu'il y en a dans Paris.

- Renforcer la présence administrative défaillante de l’État, en créant dans les anciens bureaux de poste des maisons du service public. (C'était bien la peine de fermer toutes ces administrations pendant vingt ans, pour les rouvrir maintenant et ainsi multiplier les coûts.)

- Donner un parfait accès au téléphone portable et à la connexion internet pour tous les coins de France.

Tout cela est bien beau et bien utile.

Mais d'une part nous peinons à voir la nouveauté de ces mesures, qui occupent les gouvernements depuis une quinzaine d'années sans qu'ils n'aient réussi à enrayer la désertification des campagnes françaises. Par ailleurs, Monsieur Valls, comme ses prédécesseurs, est sans doute atteint de troubles de la mémoire, car il semble ignorer que lui comme les anciens premiers ministres en faisant fermer des tribunaux et des hôpitaux, en regroupant les services des impôts ou de l'assurance maladie, en ne faisant rien contre la fermeture de bureaux de poste, ont largement contribué à l'accentuation de ce désastre, pour des raisons d'économie budgétaire.

D'autre part, nous souhaitons bon courage aux futurs responsables de ces maisons du service public, qui auront à jouer le rôle de conseiller fiscal, d'assistante sociale, de postier, de para-pharmacien et pourquoi pas aussi d'épicier et de pompiste en même temps que de cafetier ? Ce sera un peu l'arlequin des campagnes, et il nous demandera, en guise de bonjour :

- Est-ce à votre percepteur ou à votre premier adjoint au maire, au pompiste ou au postier que vous voulez parler ?

Mieux vaut rire !

Quelle que soit l'utilité de ces mesures, elles ne régleront en fait presque rien, puisqu'elles ne s'attaqueront pas aux causes. On aura beau donner des primes aux médecins généralistes, ils n'iront pas s'installer dans un désert humain. On aura beau financer à pertes des maisons de je ne sais quoi, viendra le moment où elles fermeront faute de revenus. On aura beau demander aux opérateurs téléphoniques et internet de relier chaque hameau, les antennes émettront pour les troupeaux de moutons et des compagnies de sangliers…

Ce qu'il faut avant tout tenter de faire, c'est de repeupler ces contrées en leur rendant de l'attractivité économique.

Parler de ruralité est une sottise de ministre parisien. Toutes ces petites campagnes délaissées sont irriguées par des villes moyennes, elles-mêmes en déshérence. C'est ici que l'on peut commencer. Regardons quelles sont les clefs du succès des provinces rurales en croissance. Dans le grand ouest les campagnes, dans l'ensemble, malgré la crise et les difficultés, se portent bien. La population y est croissante, l'accès aux services publics y reste relativement aisée, on y parle peu d'isolement, en comparaison des grandes provinces du Nord-Est du pays, en Champagne, en Lorraine, dans les Ardennes, ou de celles du centre-est et centre-sud, avec le Nivernais, le Morvan, le Bourbonnais, l'Auvergne, les Cévennes, le Larzac, des pans entiers du Limousin et du Périgord. Dans ces territoires, en effet, le monde rural meurt et les petites villes agonisent.

Dans les provinces de l'ouest de nombreux atouts semblent jouer ; le maillage des villes moyennes est dense, il n'y a pas d'espaces ruraux complètement hors du champ d'une zone urbaine, les routes et les voies de chemin de fer irriguent parfaitement les régions, reliant aisément chaque point, la population est souvent bien formée, enfin, si les services dominent, l'agriculture et l'industrie conservent là un poids important grâce à un système d'organisation propre au grand ouest, avec des structures d'entreprises très familiales, mais reliées à des grands groupes qui leur donnent une solide ouverture sur l'international. C'est grâce à cette alchimie que la Mayenne est devenue un des premiers départements industriels de France, que l'agroalimentaire breton s'exporte si bien, même avec la crise, que les industries du sud Bretagne fabriquent des coques d'avion et des armatures d'éoliennes marines, à force d'avoir travaillé l'acier des navires.

Ce grand ouest pourrait devenir un modèle économique pour les espaces ruraux français. Il dispose d'avantages spécifiques, comme le littoral. Mais le réseau des petites villes se retrouve partout, et d'autres provinces ont des privilèges que n'ont ni la Normandie, ni la Bretagne. Ainsi, de Nantes à Nevers coule la Loire, traversant des régions prospères comme la Touraine, mais aussi d'autres en plus grande difficulté comme la Nièvre et l'Allier.

Que pourrait faire l’État, ici ? Accompagner les acteurs locaux, notamment les entreprises, en jouant son rôle d'aménageur du territoire. Il n'a pas à être l'animateur à la petite semaine des maisons du service public. Cela, n'importe quel buraliste franchisé peut le faire en vendant carnets de timbres et formulaires administratifs à côté des cigarettes et des alcools. Par contre, ce que nul autre que lui ne peut faire, ce serait réunir les groupes industriels nécessaires pour rendre de nouveau navigable la Loire, ou encore rénover les voies de chemin de fer du cœur du pays, en somme désenclaver ces provinces. De même il pourrait soutenir la création d'universités privées dans ces régions, en lien avec les chambres de commerce et d'industrie, pour former une jeunesse en parfaite adéquation avec les besoins économiques et ainsi recréer l'emploi qui manque, attirer les investissements et les cadres… Faire refleurir ces déserts.

Depuis quelques mois des investisseurs chinois aménagent à Châteauroux, sur l'ancienne base de l'OTAN, le plus grand complexe d'entreprises du centre de la France. Mais tiendront-ils longtemps le choc si les infrastructures suffisantes ne sont pas mises en place et les instituts de formation idoines développés directement dans le Berry ?

L’État doit être pilote de la France, dans la tradition capétienne. C'est la voie du bon sens, me semble-t-il, pour rendre la vie aux zones rurales et ainsi rééquilibrer le peuplement de la France, concentré à plus de 70 % dans les grandes villes et leurs périphéries immédiates.

Chers amis, voici un dernier exemple pour la route. L'exemple parfait de ce qui n'a pas été fait et aurait dû l’être… Récemment des industriels laitiers ont été épinglés pour entente illégale sur les prix et contraints à une forte amende. Cette amende sera répercutée, certainement, sur les prix. Les consommateurs avaient déjà été pénalisés, ils le seront de nouveau, et l’État, lui, après avoir tiré un premier bénéfice des hausses de prix via la TVA, en tirera un deuxième avec l'amende et un troisième avec le maintien de prix hauts pour que les entreprises compensent l'amende. Les perdants sont, une fois de plus, les consommateurs et les exploitants agricoles qui eux n'ont jamais bénéficié de ces hausses entendus de prix à la vente. Ces exploitants sont pourtant les premiers aménageurs du territoire rural et des actifs essentiels à la vie de ces provinces. Si M. Valls voulait vraiment redynamiser les espaces ruraux, trois voies s'offriraient à lui : utiliser l'amende pour soutenir le monde agricole, ou, au lieu d'une amende, exiger que la hausse de prix soit traduite par une renégociation des contrats avec les exploitants, ou enfin que les prix publics baissent substantiellement par rapport au trop payé par les consommateurs durant le temps de l'entente illégale et ce pendant une période équivalente à la durée de cette entente, en veillant bien à ce que les exploitants n'en pâtissent point par des diminutions de leurs prix de vente.

Hélas ! Notre Premier ministre est occupé à des affaires plus pressantes… Il est plus aisé de gesticuler face au FN avec des arguments politico-partisans que de trouver des solutions à la déliquescence de notre France…

Charles

Ndlr : Article initialement publié le 19 mars 2015

Durant le mois d’août, et comme chaque année, nous proposons à la lecture quelques articles sélectionnés par la rédaction de Vexilla Galliae et déjà publiés en 2015 sur le site. Toute la rédaction de Vexilla Galliae vous souhaite un excellent été.

http://www.vexilla-galliae.fr/actualites/politique/2093-defendre-la-ruralite-2