entretiens et videos - Page 818

-

ZOOM - Xavier Moreau : "la Russie n'est pas une menace pour l'Europe !"

-

Catholicisme social ? Egalité et Réconciliation vous convie à Ferney Voltaire (D. Viguier)

-

Interview de Pierre Larti, porte-parole de Génération Identitaire

-

Piero San Giorgio - Dmitry Orlov : les 5 stades de l'effondrement

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Robert Redeker : « L'école s'applique à effacer la civilisation française »

Nous partageons pleinement l'analyse sans concession de la situation, qui est donnée ici, comme les solutions proposées. Simplement, à l'inverse de l'auteur, nous pensons que l'universalisme idéologique républicain est à la source du refus de la fraternité nationale et du mépris de l'identité française. [Entretien Le Figaro, le 26.08] LFAR

En ne remplissant plus sa fonction traditionnelle de transmission, l'école de la République est devenue une fabrique de zombies et d'individus hors sol, explique le Robert Redeker dans L'École fantôme, un essai percutant dans lequel il analyse les causes de ce désastre et trace des voies pour l'avenir.

Robert Redeker est un philosophe à l'esprit lucide et au verbe tranchant. Il le paye depuis dix ans en vivant loin du monde sous garde rapprochée, suite à une chronique célèbre où il dénonçait les intimidations de l'islamisme. Auteur de nombreux ouvrages, il n'a cependant jamais cessé de publier du fond de sa retraite. Il livre aujourd'hui un terrible constat de ce qu'est devenue l'école en France. Crise de l'enseignement, crise de l'éducation, crise de la vie. Selon lui, il n'y a pas d'école sans une pensée de l'homme, de la société et de l'identité nationale, toutes notions qui ont profondément été bouleversées depuis 1981.

La question de l'école n'a-t-elle pas pris une dimension quasi ontologique en cette période de trouble ?

L'école de la République est un village Potemkine laissant croire, tel ce trompe-l'œil de propagande, qu'existe toujours, derrière ce mot, ce que les Français supposent être leur école. Par exemple, toute une propagande tente de faire croire, en dépit de l'aveuglante évidence, que le baccalauréat est encore un diplôme et un niveau, que l'école a encore des exigences intellectuelles. Même est le mot, qui a été sauvé, autre est la réalité, qui a été chamboulée. L'école en France a été assassinée, le fantôme de ce qu'elle fut porte son nom. Désignons les assassins. Le pédagogisme, avec à sa tête son âme damnée, Philippe Meirieu, et à sa solde toute la bureaucratie de l'institution. Najat Vallaud-Belkacem, via la réforme du collège, a parachevé le meurtre de l'école de la République avec une rage peu commune.

« L'enseignement doit être résolument retardataire» , a dit Alain. Il ne prépare l'avenir qu'en plongeant l'élève dans le passé. L'école ne doit pas être explicitement ordonnée au progrès (social, humain, politique), mais à la conservation, qui passe par la transmission de contenus. Or, depuis 1981, réforme après réforme, l'école ne cesse de s'éloigner de sa raison d'être. Elle refuse désormais de transmettre le savoir, spécialement le savoir littéraire, devenant, selon le mot de Jean-Claude Michéa, « l'enseignement de l'ignorance ». Fabriquer des ignorants - en substituant à l'enseignement l'« apprendre à apprendre » - est désormais la pratique de notre système scolaire.

Voulue, planifiée, organisée, cette destruction poursuit obstinément un but anthropologique : la fabrication d'un homme nouveau, le remplacement du type d'homme tel qu'il existe dans les nations européennes depuis des siècles par un type inédit. Un homme hors sol, déraciné, un zombie hébété. Un homme échangeable avec tous les autres hommes de la planète. Un homme aussi abstrait qu'un numéro : l'homme indéterminé. Un homme équivalent à tous les autres hommes - sur le fond de la confusion entre l'égalité et l'équivalence. Cette perspective rend compte de toutes les récentes réformes, puisque pour la réaliser il faut empêcher l'accès des jeunes générations à la haute culture, changer, à travers des dispositifs comme les ABCD de l'égalité, les cours en heures de propagande pour la transformation anthropologique. Les propos de Najat Valaud-Belkacem laissent toujours paraître cette ambition : changer l'homme, changer la femme, faire émerger un homme nouveau et une femme nouvelle.

Vers quoi cette volonté politique se dirige-t-elle ?

L'école contemporaine est régie par la volonté de substituer la société à la nation et au peuple. La société à la place de la nation, que l'on hait ! La société à la place du peuple, que l'on méprise ! Cette école veut engendrer une société d'équivalents - non d'égaux - qui n'a besoin ni d'héritage, ni d'Histoire, ni de racines, dont la culture n'est plus que la culture de masse, l'inculture génératrice d'hébétude. C'est à la constitution de ce type de société que travaille la réforme du collège. Le démantèlement des matières au profit des enseignements décloisonnés et l'abandon des enseignements systématiques visent à former des humains intellectuellement déstructurés.

Toutes ces réformes combattent le rôle initial de l'école : conserver la civilisation. Précisons : la civilisation française, le type français d'homme et de femme, la manière française d'habiter le monde, d'être un humain, l'amour de la belle langue, l'attention portée aux mots, au bien parler. Elles s'appliquent à liquider le peu qui demeure de civilisation française dans l'enseignement. La volonté de transformer la société s'accompagne de la volonté d'effacer la civilisation française. Afin d'arracher les enfants de France à la terre de France, à son Histoire, car la terre et l'Histoire sont en France la même chose, l'Education nationale dépayse les décors des livres d'apprentissage de la lecture. Dans la région toulousaine, des enfants apprennent à lire dans un ouvrage, Zékéyé et le serpent python, dont le personnage principal, un garçonnet fictif, Zékéyé, vit au Cameroun. Il est fortement conseillé par tous les inspecteurs, ces sous-officiers zélés chargés de contrôler l'adhésion des maîtres à l'idéologie officielle. Ce dépaysement arrache les enfants à leur pays afin de les empêcher d'entrer en fusion avec son histoire et sa culture, afin de prévenir le risque d'enracinement dans cette histoire et cette culture.

Comment expliquer cet acharnement destructeur ? Par le sanglot du maître blanc, version scolaire du sanglot de l'homme blanc exhibé par Pascal Bruckner. La repentance, qui pousse à fausser les programmes scolaires, masque mal la haine. La haine d'une partie de la jeunesse pour la civilisation française est partagée par une fraction de l'élite politique, administrative, le monde du spectacle et, hélas, une partie des enseignants. Avec ses programmes actuels, basés sur la honte française d'être soi, l'école entretient cette haine. En enseignant la culpabilité de l'Occident, en sacrifiant les grandes figures de l'histoire de France, l'école empêche la fusion entre la jeunesse et la France, faisant involontairement le lit du terrorisme.

Quel diagnostic culturel portez-vous sur les dernières décennies ?

La vulgarité d'esprit, qui se fait sentir partout, jusqu'aux sommets de l'Etat quand Mme le ministre de l'Education parle de «bruits de chiottes» jusqu'à la télévision publique, quand une amuseuse ignare d'«On n'est pas couché» soutient faussement à l'antenne que Descartes s'est réfugié en Hollande pour fuir les persécutions religieuses catholiques sans que personne ne bronche. Cette épidémie de vulgarité, corollaire du double raz-de-marée, celui de l'ignorance, celui de l'insignifiance, renvoie à la crise de l'école.

Les Français ne parlent plus français. Il suffit de les écouter dans la rue. Il suffit d'écouter la radio, de tendre l'oreille aux propos des politiciens. Hollande s'exprime dans un français rachitique, au vocabulaire sommaire et à la grammaire simpliste, multipliant les fautes et les grossièretés (ainsi sa manie du redoublement du sujet). La langue française a été peu à peu remplacée par son ersatz, un faux français, une langue de supermarché ou d'aéroport. L'école est responsable de ce désastre. Il y a un lien entre la langue et la pensée. Quand on parle et écrit mal, pauvre, déstructuré, on pense et écrit mal, pauvre, déstructuré. La pauvreté de la langue entraîne la pauvreté de la pensée. L'affaiblissement de l'enseignement du français entraîne l'abêtissement des Français. Cet abêtissement est voulu par l'école. Nous risquons, à cause de la trahison de l'école, de devenir un peuple de chasseurs de Pokémons !

Le phénomène le plus significatif, symptôme de toutes les crises, index de toutes les décompositions, horoscope d'une plongée dans la barbarie, est la disparition de la langue française. La langue perdue ! La langue, que l'école refuse d'enseigner sérieusement. Songez à la récente habitude d'employer « juste » pour « seulement » ou « simplement » ; monument d'inculture collective autant que témoignage de l'échec de l'école, cette faute répercutée par tous les médias revient à employer en français le mot « juste » dans son sens anglais (« just ») et non dans son sens français. Ceux qui veulent rendre un peuple barbare savent qu'il faut au préalable le rendre syntaxiquement et lexicalement pauvre. Cet appauvrissement est la triste réussite de l'école de la République!

Que vous inspire l'enseignement de l'arabe dès le CP ?

Son effet le plus assuré sera de maintenir en France un peuple parallèle, hors de l'histoire de ce pays, hors de sa culture, en rébellion contre cette histoire et cette culture. Cet enseignement ne va pas éradiquer la haine de la France et de sa culture que l'on constate dans une partie de la population mais au contraire (tout comme l'enseignement de l'Histoire des empires africains) va l'entretenir et l'attiser. Pour assimiler, il faut déraciner sans état d'âme. L'enseignement de l'arabe va en sens inverse. Il serait beaucoup plus intelligent d'enseigner dès le CP le latin et le grec, ainsi que ces parties du génie national que sont les langues régionales.

Qui détient le pouvoir actuellement au sein de l'enseignement ?

Plutôt que des personnes, la vérité est : l'idéologie. L'idéologie poststructuraliste, celle de la French Theory et des cultural studies américaines, qu'on appelle parfois gauchisme chic. C'est un magma indigeste de clichés sur les minorités, de compassion victimaire, de haine de la haute culture et de repentance. Dans cette optique, le but de l'école n'est plus la transmission du savoir, d'un héritage national, mais la correction des inégalités ethniques et la promotion des minorités. Soit : construire le vivre-ensemble… Pour la première fois, un ministre et cette idéologie sont entrés en épousailles parfaites. Tout se passe comme si Najat Vallaud-Belkacem avait été sécrétée par cette idéologie, comme si elle en était l'incarnation humaine.

La droite n'a-t-elle pas été partie prenante dans cette entreprise de démolition ?

Encéphalogramme plat : la droite n'a aucune pensée sur l'école. Elle ne s'intéresse qu'aux coûts, laissant, même quand elle est au pouvoir, à la gauche la direction idéologique du système. Les uns et les autres désintellectualisent le métier de professeur pour le changer en assistante sociale, aide-psychologue, animateur socio-culturel. Droite et gauche ne veulent plus que les professeurs enseignent. Que les professeurs professent. On aimerait - l'effondrement du niveau du lycée y travaille autant que les officines ministérielles de formatage, les IUFM devenus ESPE, s'en occupent - qu'ils fussent aussi incultes que leurs élèves. Les uns et les autres organisent, par les nouvelles missions qu'ils confient aux enseignants, le remplacement des hussards noirs de la République par les urgentistes du libéralisme.

Quelles sont vos solutions - et quelle est votre vision de l'avenir ?

Le but assigné aujourd'hui à l'école est l'apprentissage du vivre-ensemble. Celui-ci est une machine de guerre contre la fraternité, il est antirépublicain. Il conduit - comme l'attestent les propos sur l'Histoire tenus par Najat Vallaud-Belkacem cités dans le livre - à un enseignement clientéliste et communautariste conforme au semblant de politique mené par le Parti socialiste, la politique des minorités ethnico-sexuelles. La fraternité fusionne, le vivre-ensemble disjoint. On promeut le vivre-ensemble dans la mesure où l'on refuse la France. Puisque c'est le vivre-ensemble qu'il faut organiser, on n'enseignera plus rien. L'ignorance et le vide scolaires s'articulent parfaitement à la centralité destructrice du vivre-ensemble. Le vivre-ensemble ne détruit pas que la fraternité, préparant une société antifraternelle, il détruit également l'enseignement dans sa globalité, le savoir et la culture.

La mission de l'école : donner à chaque enfant l'héritage auquel il a droit, celui de la culture, celui de l'Histoire. De l'école doivent sortir des héritiers. Or, pour des raisons idéologiques, l'école de la République contemporaine fabrique volontairement des inhéritiers.

Que faire ? Rétablir la culture générale, qui est insupportable au système car elle rend peu malléable. L'esprit est un os, a dit Hegel - quelque chose contre quoi tout bute. Quelque chose, comme le montre le cas Soljenitsyne, qu'on ne peut réduire en cendres. La culture générale est l'esprit en ce sens-là, un os. Cet horizon implique de rétablir le latin et le grec, l'Histoire, un enseignement systématique du français, de remettre au goût du jour l'analyse logique et grammaticale, de rendre toute sa place à l'apprentissage par cœur de la poésie. Soit : développer, via l'Histoire et la littérature, un enseignement qui fasse aimer la civilisation française. •

« L'Ecole fantôme », de Robert Redeker. Editions Desclée de Brouwer, 208 p., 17,90 €. En librairie le 1er septembre.

-

Comment Depardieu a donné une leçon d'histoire à Hollande et Valls

A la suite d'un entretien donné au Figaro par Gérard Depardieu - où il dénonce une élite politique, médiatique et culturelle sans « distinction » ni ambition - Bruno Roger-Petit a donné dans Challenge un article qu'un lecteur - et ami - nous a transmis. L'article date du 19.06.2015 mais n'a rien perdu de son actualité ni de son intérêt. Nous laissons à l'auteur la responsabilité de son coup de griffe assez inutile et d'ailleurs injustifié à Eric Zemmour. Quant à Depardieu, malgré ses folies récurrentes, il a joué les grands rôles, s'est frotté à la haute littérature, s'est passionné pour les meilleurs textes et pour les auteurs essentiels; il a, par lui-même, le goût de la grandeur, du panache et du style. Son mépris pour les élites d'aujourd'hui en découle naturellement. Dédié au président normal. LFAR

Les chemins de la désespérance mènent droit à la lucidité. Gérard Depardieu en administre un éclairant exemple, ce mardi 16 juin, dans un entretien publié par le Figaro. Depardieu n’est pas qu’un acteur énorme qui profite de son immense popularité pour multiplier les provocations. Il est bien plus que cela, pour qui veut bien aller au-delà des sentences que les médias qui le sollicitent s’empressent de populariser pour les besoins de leur renommée.

Si ce que dit Depardieu pèse aux yeux de ses contemporains, c’est bien parce qu’il fait écho avec les préoccupations du temps. Depardieu n’est pas Guillaume Canet, consensuel et émollient, bien dans l’air du temps, surfant jusqu’à l’indécence sur la vague des bons sentiments et les Petits mouchoirs de l'époque en veillant bien à ne déranger personne. Depardieu est authentiquement français à raison de ce qu’il n’est pas gros, mais énorme. Depardieu est là pour déranger, bousculer, casser.

On serait François Hollande et Manuel Valls, seuls et abandonnés par les forces vives d’un pays saisi par le déclinisme, gouvernants sans boussole en quête des moyens de raviver l’optimisme et l’espérance parmi les Français, on lirait et relirait Depardieu dans le Figaro. On y trouve en effet un diagnostic sur l’état de la société française à travers la représentation de ses élites, dans tous les domaines, d’une acuité exceptionnelle.

« Le verbe était de haute volée »

Depardieu éclaire le présent par le passé : « J’étais ami avec Michel Audiard, comme avec Jean Carmet, Jean Gabin… Le verbe était de haute volée. Ils avaient tout ce qui nous manque aujourd’hui. Pas de la distance, mais de la distinction. Maintenant, personne ne se distingue de rien, à commencer par les hommes politiques. Journalistes, acteurs pareil. On ne vit pas dans un monde où l’on peut se distinguer ».

« La France s’ennuie », dit en substance Depardieu. Elle s’ennuie parce que dans tous les secteurs de la vie publique, politique, médiatique, artistique, elle ne produit plus rien qui ait pour ambition de se distinguer. Qu’on ne s’y trompe pas, Depardieu ne fait pas dans le « C’était mieux avant » à la Zemmour. Il n’est pas question pour lui de tomber dans l’engourdissement d’une nostalgie identitaire qui précède le tombeau. Non. Si Depardieu évoque ce que fut le cinéma d’avant, celui des Audiard, Gabin ou Carmet (il a oublié son copain Blier - ce génie - au passage) c’est pour regretter que de tels monstres aient disparu, et que ce phénomène est aussi, à travers le cinéma, le révélateur d’une France qui s’ennuie à l’image d’un cinéma où rien en distingue.

Depardieu a raison. Le cinéma français a toujours été le reflet de la vitalité française. On a les films que l’époque mérite. Et les stars qui vont avec. Songeons à ce qu’est devenu, par exemple, le spectacle de la cérémonie des César. Les Morgan, Gabin, Noiret, Deneuve, Rochefort, Marielle, Léotard, Ventura, Coluche ou Depardieu des années 70/80 ont été remplacés par Manu Payet, Kev Adams et les anciennes Miss météos de Canal Plus. Le cinéma français n’est plus qu’une suite de téléfilms à sketchs, produits dérivés des amuseurs de Canal Plus, dont le dernier avatar, le film « Connasse » est l’emblème parfait. Jacques Audiard est un arbre qui cache la forêt du vide. Qui oserait aujourd’hui, produire un film comme le Corbeau de Clouzot, sur l’état de la société française ?

Une France tout à la fois pépère et mémère

Depardieu voit juste. Le cinéma français est le reflet d’une France sans héros à distinguer. Une France tout à la fois pépère et mémère. Une France normale. Une France désespérément normale. Or une France normale est une France qui s’endort. Une France de Bidochon. Sans ambition et sans dessein. De ce point de vue, François Hollande, qui a été élu en promettant de renoncer à toute distinction, en proclamant qu’il serait un « président normal », est bel et bien le pendant politique de ce qu’est le cinéma d’aujourd’hui. Depardieu a tout bon. Tout se tient. La France 2015 panthéonise les grandes figures du passé parce que ses contemporains ne se distinguent en rien. Et quand elle tient un Prix Nobel de littérature, la ministre de la Culture en charge avoue qu’elle ne l’a pas lu. Même ceux qui devraient être distingués ne le sont pas. Quel vertige...

Sous Mitterrand, le cinéma célébrait Noiret, Rochefort et Marielle, Signoret, Deneuve et Baye. Sous Hollande, on célèbre Kev Adams, Manu Payet et Guillaume Canet, les Miss météo et la « Connasse » de Canal Plus.

Sous Mitterrand, les ministres s’appelaient Mauroy, Joxe, Badinter, Defferre. Même un simple Secrétaire d’Etat pouvait se nommer Max Gallo. Sous Hollande, à trois ou quatre exceptions près, on ne connaît même plus les noms des ministres. Qui sait aujourd’hui le patronyme du Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international ?

Une partie de l’élite française moque Depardieu. Depardieu, le monstre. Depardieu, le copain de Poutine. Depardieu, l’autodestructeur. Depardieu, Chronos dévorant ses enfants. Depardieu qui se vend à n’importe qui, n’importe où. On même vu, en son temps, un Premier ministre, empreint de la « normalité » de l’époque, accuser Depardieu de trahison. « Minable » avait dit le premier chef de gouvernement de l’ère Hollande lorsque Depardieu avait annoncé son exil volontaire pour la Belgique, avant de choisir, in fine, la Russie. Surtout condamner Depardieu et refuser de la comprendre. Casser le miroir qu’il nous tend, à l’insupportable reflet.

Peut-on réveiller un peuple qui s’ennuie ?

Une sphère non négligeable de l’élite politique, médiatique et artistique de l’époque se refuse à comprendre que Depardieu se donne à Poutine parce que la France le désespère. Poutine n’est pas un président normal. Poutine se distingue parce qu’il a de l’ambition pour son pays et son peuple. Depardieu choisit Poutine comme on lance un ultime appel au secours. Paradoxalement, c’est par patriotisme que Depardieu brandit l’étendard de Poutine. Pour réveiller un peuple en proie au déclinisme sur fond de mésestime de lui-même. Quand Depardieu proclame que « Les Français sont plus malheureux que les Russes », il constate une évidence que l'élite française persiste à nier.

Depardieu pose la bonne question : peut-on réveiller un peuple qui s’ennuie, doute, avec une élite anesthésiante et conformiste ? Peut-on plaider pour le retour de l’optimisme et de l’ambition quand on se prétend président normal ? Ou se poser en Premier ministre avocat d’une réforme du collège qui promeut un enseignement de l’histoire qui ne distingue pas la France dans ce qu’elle emporte de plus exaltant auprès de jeunes consciences ?

Depardieu sera-t-il enfin entendu ? Ecouté ? Lui-même en doute. On lui laissera le mot de la fin, tout en souhaitant qu’il se trompe : « Moi, je suis au-delà de la révolte. C’est fini ça. J’adorerais donner des coups à condition que j’en prenne. Je parle de vrais coups, qui font saigner. Pas de petites polémiques sur le fait que je ne veuille pas payer mes impôts. La masse est bête. Et ceux qui font la masse, c’est-à-dire les journalistes, encore plus bêtes ». •

-

Jean-Marie Le Pen - La Matinale de LCI

-

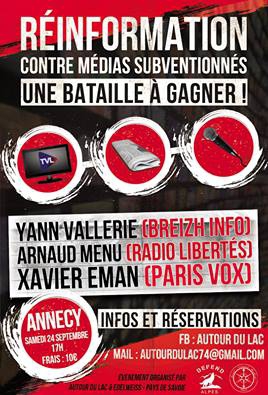

Samedi 24 septembre à Annecy : conférence sur la réinformation

-

Islamisation : « L'assimilation c'est terminé. Place à la remigration »

-

Le combat politique - Bruno HIROUT