entretiens et videos - Page 828

-

Guerre & Paix #2 : « Arabie Saoudite, le calme avant la tempête ? »

Lien permanent Catégories : actualité, entretiens et videos, géopolitique, insécurité, international 0 commentaire -

Si tu veux la paix, défend la famille (Ludovine de la Rochère)

-

Nicolas Dupont-Aignan : « Un peuple a-t-il encore le droit d’exister par lui-même en démocratie ? »

-

Les idées à l'endroit - Pierre Manent :"Vers un nouveau contrat social avec les musulmans ?"

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Marine Le Pen: Brexit, casseurs, Loi travail, UE, élections autrichiennes…

Marine Le Pen s’exprime sur l’actualité: Elle expose son opposition à la loi du Travail-El-Khomri, les raisons bien plus importantes de la France de sortir de l’UE que la Grande Bretagne puisque la France, à la différence du Royaume-uni fait partie de Schengen et est enfermée dans la zone euro. Elle parle de la différence de traitement entre la Manif pour tous et les casseurs autour des manifestations de la CGT, elle s’est rendue auprès de M. Hofer en Autriche et revient sur les tricheries concernant cette élection. Le tout face à un journaliste peu amène.

-

Journal de bord de Jean-Marie Le Pen n° 440

-

Jean Philippe Chauvin : l'écologie intégrale

-

Philippe de Villiers : « La question identitaire est la question centrale »

« La question identitaire est la question centrale et toutes les autres sont secondaires. Un pays peut perdre sa souveraineté, mais il ne peut survivre en perdant son identité », assène Philippe de Villiers dans le numéro 2 du magazine France, où il succède, en couverture, à Marion Maréchal-Le Pen.

L’entretien exclusif que Philippe de Villiers a accordé à France s’étale sur dix pages. Le fondateur du Puy du Fou y cite ce propos que lui avait tenu Alexandre Soljenitsyne en 1993 : « Un pays peut perdre sa souveraineté et c’est grave, mais le plus grave c’est s’il perd son identité. » Soljenitsyne avait ajouté : « Mais vous avez, à l’est de l’Europe, des pays qui ont perdu leur souveraineté (on se souvient de la souveraineté limitée de Brejnev) mais qui ont gardé leur identité. Ces pays s’en sortiront. » Mais la France ? Mais le reste de l’Europe ? Extraits de ce magnifique entretien avec Philippe de Villiers.

France : Vous diriez que la double menace dont vous parlez est historique pour la France, vitale peut-être même ?

Philippe de Villiers : La menace est vitale, unique et inédite, oui. La France a connu des périodes extrêmement difficiles, parfois de guerre civile, souvent de guerres extérieures et elle a très souvent été occupée depuis la Révolution française. On a transformé le peuple français en chair à canon au nom d’une idéologie du genre humain avec laquelle la patrie devenait non pas la terre charnelle, mais un outil au service même de l’idéologie.

Mais jamais une telle menace d’implosion et d’explosion à la fois n’a pesé sur la France. Nous n’avons jamais vu s’installer sur notre territoire, avec l’aide de la cinquième colonne de nos élites, une population appartenant à une autre civilisation incompatible avec la nôtre et avec un taux de fécondité différentiel qui laisse peu de doute sur l’issue démographique.

La seule question importante pour les quelques années qui viennent, avant qu’il ne soit trop tard, c’est la question de l’identité française. La question identitaire est la question centrale et toutes les autres sont secondaires. Un pays peut perdre sa souveraineté, mais il ne peut survivre en perdant son identité. Un pays peut être accablé d’impôts, mais s’il garde son identité, il pourra se libérer.

Car un pays qui perd son être, sa substance, la science exacte de son passé et de son patrimoine, qui perd sa langue, porte d’accès à ses chefs d’œuvre et vecteur de la compréhension de lui-même, ne peut survivre.

Je ne dis pas ça pour paraître romantique, mais parce que l’Histoire nous l’enseigne. Nous connaissons des cas glorieux de nations, de grandes cités, et même de civilisations qui ont disparu. Il ne faut jamais oublier le mot de Paul Valéry : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. » Les Amérindiens, les Spartiates, les Grecs, Athènes et Rome ont disparu.

France : Pour vous, il faudrait donc défendre l’identité avant la souveraineté ?

Philippe de Villiers : La question identitaire est liée à la question de la souveraineté, mais elle prime sur cette dernière et je vais vous expliquer pourquoi. Un pays qui n’a plus le pouvoir ne peut plus se commander lui-même. Quand il est commandé par d’autres, il est une colonie. C’est notre cas, nous sommes une colonie des firmes a-nationales qui conduisent la politique américaine, puisque les commissaires de Bruxelles ne sont que des pantins.

Les Polonais ont connu cette situation, les Hongrois aussi, mais ils n’ont pas perdu leur identité. Ils ont cultivé leurs souvenirs, leurs affections, leurs us et coutumes, leurs traditions, leurs équilibres, ils ont gardé leurs tissus.

Dans le cas français, c’est au moment où nous perdons notre souveraineté que nous perdons également notre identité. Prenons un exemple : la ministre de l’Éradication Nationale, Najat Vallaud-Belkacem, fait bien son travail, elle détruit tout. C’est l’Attila de l’éducation, il ne repousse pas d’herbes derrière elle et c’est bien la mission qui est la sienne : détruire les humanités, la langue française et l’histoire de France et en finir avec la liberté de l’école.

Alors la question est simple : combien de temps un pays peut-il vivre en tenant ses enfants dans l’ignorance de sa propre histoire ? Ou pire encore : combien de temps un pays peut-il survivre quand il donne à ses enfants une image ignominieuse de son propre passé ? Est-ce qu’un pays peut survivre lorsqu’il pratique ad nauseam la honte de lui même ?

Nous sommes devenus un pays dans lequel on ne propose plus nos drames, nos larmes, nos gloires, nos fiertés. Nous prenons donc le risque que des jeunes qui habitent chez nous aillent chercher ailleurs d’autres drames, d’autres larmes, d’autres gloires et d’autres fiertés. Aujourd’hui, les héros qui sont mis à la dispositions de la jeunesse française sont doubles : les héros consuméristes sans âme de la Coca-colonisation ou alors les héros du djihad.

Je me souviens avoir dit un jour à Pasqua : « Toi et moi voulons le retour à la souveraineté, très bien. Mais après, qu’est ce qu’on en fait de la souveraineté ? » Il nous faut bien sûr rétablir la souveraineté mais surtout retrouver notre identité, la préserver tant qu’il est encore temps.

-

Quand le pays réel prend le pouvoir (Elie Hatem)

-

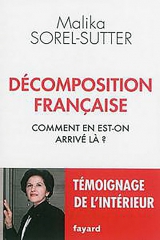

Malika Sorel : « Nos élites mettent en péril un édifice de plus de mille ans »

Après le meurtre revendiqué par Daech d'un policier et de son épouse dans leur maison de Magnanville, Malika Sorel remonte aux sources de la décomposition française. Nos hommes politiques ont méprisé l'Histoire, explique-t-elle, mais celle-ci s'est invitée à leur table [Figarovox 17.06] ... Il en résulte une puissante et lucide analyse critique des hommes, des politiques et de l'idéologie du Système. Contre lequel le sentiment des peuples européens se dresse aujourd'hui toujours davantage. LFAR

Son dernier livre, Décomposition française. Comment en est-on arrivé là ?, vient de se voir décerner le prix littéraire Honneur et Patrie de la Société des membres de la Légion d'honneur. « Honneur » et « patrie », deux mots qui résument parfaitement le parcours de Malika Sorel. Au Haut Conseil de l'intégration comme à travers ses livres, cette patriote incandescente continue de se battre pour empêcher que la France ne se défasse. Lors de son discours de remerciements, elle a longuement cité l'historien et résistant, Marc Bloch : « La France, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture. J'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux ». Soixante-quinze ans après l'auteur de L' Étrange Défaite, Malika Sorel redoute que la cohésion nationale vole en éclats. Comme son père spirituel, l'essayiste impute la responsabilité de cette profonde crise existentielle aux élites. Nos dirigeants politiques ne croient plus en la France et c'est le peuple qui paye le prix de ce renoncement.

Son dernier livre, Décomposition française. Comment en est-on arrivé là ?, vient de se voir décerner le prix littéraire Honneur et Patrie de la Société des membres de la Légion d'honneur. « Honneur » et « patrie », deux mots qui résument parfaitement le parcours de Malika Sorel. Au Haut Conseil de l'intégration comme à travers ses livres, cette patriote incandescente continue de se battre pour empêcher que la France ne se défasse. Lors de son discours de remerciements, elle a longuement cité l'historien et résistant, Marc Bloch : « La France, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture. J'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux ». Soixante-quinze ans après l'auteur de L' Étrange Défaite, Malika Sorel redoute que la cohésion nationale vole en éclats. Comme son père spirituel, l'essayiste impute la responsabilité de cette profonde crise existentielle aux élites. Nos dirigeants politiques ne croient plus en la France et c'est le peuple qui paye le prix de ce renoncement.Depuis un an, sur fond de tensions culturelles, la France vit au rythme des attentats. Dernier en date, le meurtre, revendiqué par l'État islamique, d'un policier et de sa compagne dans leur maison des Yvelines. Est-ce le symptôme de ce que vous appelez la décomposition française ?

MALIKA SOREL - Au fondement de la citoyenneté existe un principe de transcendance par le politique. La République avait su maintenir ce fil qui s'élève au-dessus de chaque citoyen et assure ainsi la cohésion de l'ensemble. Ce lien a été défait. Depuis près de quarante ans, l'État a œuvré, de manière directe ou indirecte, à scinder la France en groupes, en communautés. D'un État garant de la cohésion nationale, nous sommes passés à un État qui parle « diversité », « minorités », « communauté musulmane », « banlieues », « territoires de la politique de la ville ». L'État n'a eu de cesse de répondre aux revendications des uns et des autres, dressant parfois sans l'avoir souhaité les uns contre les autres. Les principes républicains ont été pris comme variables d'ajustement, nous entraînant ainsi vers une décomposition assurée. Qui sème le vent récolte la tempête.

Il aura fallu bien peu de temps à nos élites de commandement pour mettre en péril un édifice que les rois de France et les républiques avaient mis plus de mille ans à bâtir. La cohésion nationale menace désormais de voler en éclats. Nul ne peut prévoir quel sera l'événement déclencheur. Les hommes ont méprisé les leçons de l'Histoire, et comme chaque fois que cela se produit, la voici qui s'invite à table. Il est urgent de retisser le lien de confiance entre le peuple et le politique. Cela ne se pourra tant que les politiques persisteront à refuser de mener les réformes de fond qui s'imposent.

Comment en est-on arrivé là ?

La défense de la France n'a pas toujours servi de boussole. Pire, la France s'est parfois trouvée indirectement désignée comme cible. Ce n'est pas autrement qu'il convient d'analyser les campagnes, y compris de la part d'institutions de la République, qui instruisent depuis le début des années 80 un procès à charge contre les Français, accusés d'être des racistes prompts à discriminer les personnes d'origine étrangère. Ce long procès a semé les graines d'un ressentiment dont notre société n'a pas fini de payer le prix. Il convient également d'évoquer l'évolution des programmes scolaires, dont une des conséquences est d'avoir porté atteinte à la transmission d'un héritage culturel partie intégrante de l'identité des Français. Citons la diminution au fil du temps des heures allouées à l'enseignement de la langue française, ou encore la modification d'un certain nombre d'enseignements au prétexte d'adapter notre société à l'évolution du monde. C'est ainsi que nos élèves peuvent se retrouver soumis au feu d'un intense matraquage idéologique dans des domaines tels que l'histoire, la mondialisation et les migrations internationales, l'esclavage et la colonisation présentés le plus souvent comme du fait des seuls Occidentaux - le reste étant plutôt occulté -, le développement durable. Durable, le mot magique ! Tout doit devenir durable, sauf la patrie qui est sommée de s'effacer. Cela concourt à ce que les jeunes générations se construisent une image dépréciée de la France.

Le peuple n'a-t-il pas lui aussi une part de responsabilité ?

Bien sûr ! Mais il existe une hiérarchie dans les responsabilités. C'est au politique qu'incombe la mission de veiller sur le maintien de la cohésion nationale, en un mot sur la paix civile. Même si les individus de notre époque pensent, pour beaucoup, tout savoir - c'est l'une des conséquences de l'égalitarisme -, ils ne détiennent pas toutes les informations utiles à la décision et à l'anticipation. Les politiques et la haute administration, si ! La responsabilité des citoyens réside dans le fait qu'ils ont trop longtemps privilégié la politique de l'autruche et, de ce fait, ceux des hommes et femmes politiques qui leur vendaient des chimères. Ils ont balayé les très rares qui leur tenaient un langage de vérité et de responsabilité. Le système politique est verrouillé de l'intérieur par les personnels en place qui cooptent leurs clones, et de l'extérieur par le peuple lui-même.

Lorsqu'elle leur déplaît, les citoyens des démocraties rechignent à regarder la réalité en face. Comme l'avait prophétisé Alexis de Tocqueville, ils évitent tout ce, et tous ceux, qui pourrait gâcher leurs menus plaisirs. Aussi, tant qu'ils ne sont pas touchés dans leur propre vie, ils préfèrent verser dans le relativisme, voire le déni. Dans nos sociétés devenues individualistes, l'individu tend à primer sur la communauté des citoyens, chacun oubliant que les idéaux dont il tire profit ne peuvent perdurer sans l'engagement quotidien de tous à les porter et à les protéger. Chassez le réel, il revient au galop.

Depuis les attentats de janvier et de novembre 2015, n'assiste-t-on pas malgré tout à une renaissance du patriotisme dans notre pays ?

Nous assistons à la renaissance de l'expression du patriotisme qui a longtemps été muselé, en raison des suspicions qui pesaient sur lui depuis la Seconde Guerre mondiale. La présence du Front national, propulsé sur le devant de la scène par François Mitterrand comme l'avait rappelé Roland Dumas, a ensuite servi d'arme de dissuasion. Tout ce que touchait ce parti devenait aussitôt intouchable et infréquentable. Ainsi en a-t-il été du drapeau et de La Marseillaise. Ce n'est que depuis les attentats que les Français ont pu se les réapproprier sans risquer l'opprobre. Souvenez-vous : en 2007, la candidate à l'élection présidentielle Ségolène Royal après avoir fait entonner l'hymne national lors d'un meeting et formulé le souhait que les Français aient « chez eux le drapeau tricolore », avait précisé que cela marquait « une étape historique pour la gauche ». Edifiant !

Avec les attentats, les Français ont réalisé qu'ils formaient les parties d'un tout, qu'ils appartenaient au même corps, et que c'est leur identité qui était visée. Malgré le matraquage auquel ils sont soumis depuis des décennies, malgré un projet d'Union européenne, qui s'est transformé en machine à broyer les nations considérées comme des obstacles à une intégration plus poussée, le peuple est là, toujours vivant. L'inconscient collectif a resurgi pour guider les Français. Il n'y a là rien d'étonnant puisqu'une grande part de l'identité se transmet au travers des gestes de la vie courante.

Le continent européen, dans son ensemble, n'a pas connu de trouble majeur depuis la dernière guerre mondiale. C'est pourquoi les citoyens se sont assoupis. Ils ont fini par croire que la paix allait de soi. A présent qu'ils la sentent menacée partout en Europe, ils resserrent les rangs.

Une serveuse musulmane a été giflée à Nice parce qu'elle servait de l'alcool durant le ramadan. Comme en témoigne cette affaire, les musulmans sont parmi les premières cibles des islamistes. Pourtant, beaucoup hésitent à condamner ces derniers. Comment l'expliquez-vous ?

Contrairement à ce qui a été répandu en France, les premières cibles n'ont pas été les musulmans, mais des non-musulmans. Il n'est qu'à lire des ouvrages tels que Les Territoires perdus de la République (2002), d'Emmanuel Brenner, ou encore Banlieue de la République (2012), de Gilles Kepel, pour comprendre pourquoi certains quartiers ont été désertés. Dans ce dernier, on lit par exemple le témoignage de Murielle, ancienne militante communiste : « On ne se sent même plus chez nous. On se sent très gênés […] C'est grave.» Nul n'évoque jamais la souffrance de tous ceux qui se sont résignés à quitter des lieux dans lesquels ils avaient passé une partie de leur vie. Le sentiment d'exil sur ses propres terres est bien plus traumatisant que l'exil en terre étrangère. Il n'est qu'à lire les témoignages de dissidents des régimes totalitaires du XXe siècle pour en saisir la mesure.

De même, la souffrance est vive chez ceux de l'immigration extra-européenne qui ont rejoint l'Europe pour ce qu'elle était, une terre de liberté, et qui sentent à présent cette liberté se dérober sous leurs pieds. Plus l'Etat se révèle faible et montre son impuissance, plus les personnes issues de l'immigration extra-européenne se trouvent dans l'obligation de sacrifier la République face à leur groupe d'origine, dont les pressions vont croissant avec la poursuite de l'immigration. Ces personnes n'ont guère d'autre choix. Les flux migratoires, par leur importance, ont créé les conditions de la formation de répliques des sociétés d'origine sur les terres d'accueil. C'est un phénomène tout à fait naturel et spontané, vrai pour toutes les diasporas, sans arrière-pensée de nuire. Il n'en demeure pas moins que les frictions naissent sitôt que les fondamentaux culturels, qui se traduisent au quotidien en codes de savoir-être et de vivre-ensemble, rencontrent des points d'incompatibilité. Dans le cas qui nous concerne ici, ils sont loin d'être mineurs puisqu'ils touchent à des principes du pacte social et moral qui lie les Français entre eux, comme le respect de l'existence d'une liberté individuelle, donc du droit de choisir sa vie privée ; l'égalité hommes-femmes ; la laïcité, qui est étrangère aux sociétés d'origine, comme l'avait écrit en juin 2003 l'islamologue Mohammed Ibn-Guadi dans une tribune au Figaro, où il exposait que « l'islam a toujours été politique ».

Les êtres humains ne se résument pas à de simples machines. En migrant, ils emportent avec eux leur système de principes et de valeurs, leur regard sur les autres et le monde. Et c'est humain ! Ce qui est arrivé à Nice, ou à Orlando - même s'il n'y a aucune commune mesure - est une illustration du fait que l'intégration se joue sur le registre de l'identité et non sur les questions d'ordre matériel. Dans un cas comme dans l'autre, c'est l'existence d'une liberté individuelle et d'un libre arbitre qui sont perçus comme invivables et qui peuvent déclencher un torrent de haine et de violence. Respecter les règles de la démocratie exige un lourd apprentissage. Il est préoccupant de voir à quel point cette donnée a été négligée par les élites des terres d'accueil.

C'est pourquoi, aussi bien la décision d'Angela Merkel d'accueillir massivement des réfugiés en provenance de terres qui n'ont pas vécu les mêmes pages d'histoire culturelle et politique, et ne possèdent pas de ce fait les codes du vivre-ensemble des sociétés européennes, que les prises de position récurrentes du pape François, qui ne cesse de venir fustiger un prétendu égoïsme des Européens et de les exhorter à accueillir davantage de migrants, sont profondément choquantes. Elles témoignent d'un piètre niveau de sensibilité à ce qui advient : une situation dramatique pour tous, migrants et descendants d'immigrés compris. Si l'erreur est humaine, persévérer est diabolique.

Doit-on craindre un scénario à la Houellebecq ?

Aujourd'hui, tout comme en Algérie dans les années 90, le passage à l'action est encouragé par la perspective d'une victoire qui n'est plus de l'ordre de l'impossible, d'autant que les rouages de l'Etat et des partis politiques ont d'ores et déjà été investis, de même que des personnalités politiques de tout premier plan.

Votre livre, Décomposition française. Comment en est-on arrivé là ?, s'est vu décerner mercredi 8 juin le prix littéraire « Honneur et Patrie » de la Société des membres de la Légion d'honneur. Lors de votre discours de remerciements, vous avez cité Victor Hugo : « Tôt ou tard, la patrie submergée flotte à la surface et reparaît. » Malgré la noirceur de votre constat, vous conservez l'espoir. Pourquoi ?

Les Français aiment la France même s'ils se sont fait une spécialité de la dénigrer, produit d'un certain snobisme qui s'est répandu dans la société. A présent qu'ils ont compris que leur destin était intimement lié au sien, et qu'ils ne lui survivraient pas en tant que peuple, ils vont s'attacher à réparer l'injustice qu'ils ont commise à son égard. C'est donc un engagement pour la justice, et la justice finit toujours par triompher. Victor Hugo le dit : « le vol d'un peuple ne se prescrit pas », et « on ne démarque pas une nation comme un mouchoir ». Les exemples abondent dans l'Histoire qui viennent attester de la justesse de son propos.