international - Page 1215

-

Journal du 18 juin 2014

-

La Russie ferme le robinet de gaz pour l’Ukraine

Ce lundi 16 juin, l’entreprise publique russe Gazprom annonçait par communiqué passer à un système de prépaiement pour les livraisons de gaz au groupe ukrainien Naftogaz. Concrètement, cela signifie l’arrêt de toute fourniture de gaz de la part de la Russie à l’Ukraine en absence de régularisation par celle-ci de ses factures impayées. Ce système de prépaiement instauré par Gazprom impose d’abord à la partie ukrainienne de payer au préalable pour le gaz livré au cours du mois suivant. Retour sur le litige gazier qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines en arrière-fonds des troubles qui secouent l’Ukraine…

En 2010, la Russie accordait à l’Ukraine un rabais de 100 dollars sur le prix de 1000 m³ de gaz naturel. Cette première réduction était contractuellement liée à la prolongation du bail que la Russie payait à l’Ukraine pour la base navale de sa flotte de la mer noire à Sébastopol, en Crimée. Un deuxième rabais a été consenti par la partie russe à l’issue de négociations entre Vladimir Poutine et Viktor Ianoukovitch en décembre 2013, le prix des 1000 m³ de gaz à destination de l’Ukraine baissant ainsi jusque 268,5 dollars tandis que le reste de l’Europe importait alors du gaz russe à un prix de 382,5 dollars les 1000 m³.

La Crimée et la ville de Sébastopol étant désormais des sujets de la Fédération russe en vertu d’un référendum aux résultats incontestables, la flotte russe de la mer noire ne stationne plus en territoire étranger et l’accord liant Ukraine et Russie à ce sujet est logiquement devenu nul et non avenu avec toutes ses clauses concernant une adaptation du prix du gaz. Par ailleurs, à la suite de la destitution illégale du président Viktor Ianoukovitch, le gouvernement russe a décidé d’annuler la réduction négociée en décembre entre Moscou et Kiev. On peut aisément comprendre que le Russie ne se soit pas sentie investie de l’impérieux devoir de subventionner un pouvoir ukrainien putschiste dont la principale caractéristique est une russophobie d’une rare violence. La suppression de ce régime de faveur dont bénéficiait l’Ukraine a eu pour conséquence immédiate la fixation parGazprom du prix d’exportation du gaz pour ce pays à 485 dollars les 1000 m³.

-

Les médias et le sens des priorités !

Alors que les merdias n’ont d’yeux que pour le mondial de football ou les grèves de la SNCF, la côte kényane est meurtrie de toutes parts et doit faire face aux attaques sanglantes des Chebabs, groupe islamiste somalien.

Ces attentats revendiqués n’ont pas fait moins de 49 morts et 52 disparus en quelques jours.

« Dimanche soir, une cinquantaine d’hommes armés avaient attaqué le poste de police de Mpeketoni puis semé la terreur dans les rues, les bars et les hôtels du village. Ils visaient apparemment les chrétiens, nombreux dans cette localité située dans une région majoritairement musulmane. « Les femmes et les enfants étaient laissés de côté. Tous ceux qui ont été tués étaient des chrétiens. Si vous étiez musulmans, vous étiez épargnés », a déclaré John Mwagi, un enseignant de 44 ans qui a assisté au drame. Toutes les victimes sont kényanes. » rapporte le journal La Croix.

Quant à l’Irak, la situation n’est guère meilleure. Le jihad est de plus en plus meurtrier au point que de nombreuses demandes de prières circulent depuis ce matin sur les réseaux sociaux pour les chrétiens irakiens en train de se faire persécuter.

L’observatoire de la christianophobie confirme que la situation est au bord de la catastrophe, tant et si bien que le patriarche de Babylone des Chaldéens S. B. Louis Raphael I Sako a demandé à toutes les communautés chaldéennes de faire du 18 juin un jour de jeûne et de prière pour le retour de la sécurité et de la stabilité en Irak.Alors à côté de cela, 22 hommes en short qui courent derrière un ballon, c’est sûr, c’est primordial !

Du pain et des jeux !Marie de Remoncourt

-

Journal du 17 juin 2014

-

Journal du 16 juin 2014

-

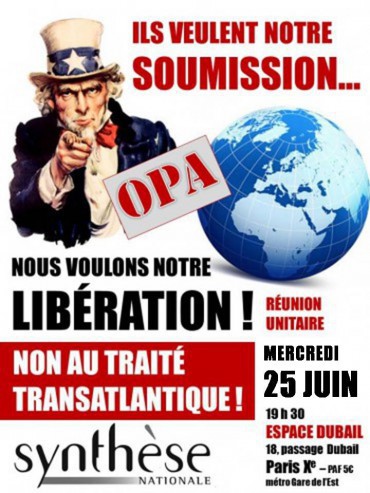

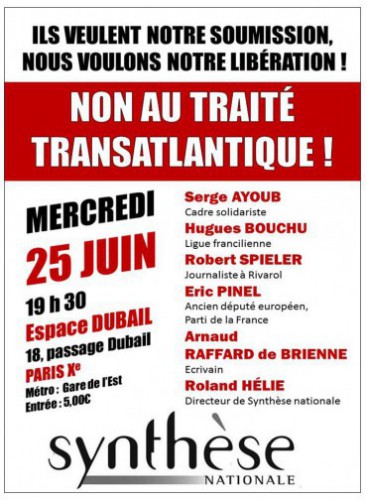

CONTRE LE TRAITE TRANSATLANTIQUE… Réunion unitaire le 25 juin à Paris

-

Une coupe du monde... qui déborde !

La coupe du monde de balle-au-pied est une occasion de soulever quelques questions sur la société dans laquelle nous vivons, au-delà même de ce sport à la fois mobilisateur et révélateur.

Ainsi, une question sur l’attitude des autorités politiques d’un Etat comme le Brésil qui ont fait voter, dès mars 2012, la « Lei Geral da Copa », c’est-à-dire la « loi générale de la Coupe » qui octroie des droits incroyables à la Fédération Internationale de Football (Fifa) et à ses partenaires économiques, y compris au détriment du droit du travail et aux dépens des commerçants locaux et des Brésiliens eux-mêmes. Sur le site du Figaro (11 juin 2014), on apprend que « grâce à ce texte, la Fifa a décroché le droit de vendre des billets sans tenir compte du demi-tarif pratiqué pour les étudiants et les retraités. Mais surtout, l’instance mondiale du football a obtenu l’autorisation de vendre de l’alcool dans les stades brésiliens afin de satisfaire le partenaire officel Anheuser-Busch, fabricant de la bière Budweiser. Cette interdiction datait de 2003 et servait à endiguer la violence dans les enceintes sportives. » Que ne ferait-on pas pour engranger de meilleurs profits, quand on est une multinationale et que l’on vante les mérites d’une mondialisation qui n’est, en somme, qu’une vaste marchandisation du monde ? D’ailleurs, les minutes publicitaires des marques partenaires de la Fifa sont, à ce sujet, très explicites, vantant une sorte de mondialisation heureuse qui gomme les différences spatiales, culturelles et sociales, et dont le sport serait la meilleure illustration, joyeuse et musicale... Ainsi, la mondialisation des multinationales remet au goût du jour la fameuse formule de Saint-Just pour qui « le bonheur est une idée neuve » (en fait éternellement neuve) désormais étendu à la planète entière, de façon quasi-obligatoire : qui ne sourit pas est donc un dangereux personnage dont le scepticisme ou le silence cache sûrement des secrets inavouables ! Les Saint-Just contemporains sont publicitaires, financiers ou marchands, sportifs ou dirigeants sportifs, et ils peuvent s’appeler Coca-Cola, Adidas ou Platini...

La suite sur le blog de Jean-Philippe Chauvin

-

Irak : les forces de sécurité tentent une défense contre les djihadistes

Les forces de sécurité iakiennes semblent relever la tête. Avec le soutien de tribus, elles ont repris samedi Ishaqi et Mouatassam, non loin de Bagdad. Les forces de sécurité irakiennes affirment avoir tué 279 "terroristes" au cours des dernières vingt-quatre heures.

Alors que les djihadistes, soutenus par des partisans du régime déchu de Saddam Hussein, ont avancé de façon fulgurante en Irak ces derniers jours, les forces de sécurité semblent relever la tête. Avec le soutien de tribus, elles ont repris samedi Ishaqi et Mouatassam, non loin de Bagdad. Les forces de sécurité irakiennes ont tué 279 "terroristes" au cours des dernières vingt-quatre heures, affirme ce dimanche à la télévision le porte-parole chargé de la sécurité auprès du Premier ministre Nouri al-Maliki, le lieutenant-général Qassem Atta.

Des milliers de volontaires

Les forces irakiennes préparent par ailleurs une contre-offensive dans le nord et le centre. En outre, les autorités ont annoncé un plan de sécurité pour défendre Bagdad, qui a été frappé ce dimanche par un attentat ayant fait 9 morts. Répondant à l'appel du gouvernement et du grand ayatollah Ali Al-Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, des milliers de citoyens se sont portés volontaires pour prendre les armes contre les insurgés.

En trois jours - mardi, mercredi et jeudi -, les djihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) avaient pris la deuxième ville d'Irak, Mossoul, sa province Ninive (nord), Tikrit et d'autres régions de la province de Salaheddine, ainsi que des secteurs des provinces de Diyala (est) et de Kirkouk (nord). Ce groupe cherche à créer un Etat islamique dans une zone frontalière entre l'Irak et la Syrie, où il est connu pour ses exactions et sa violence.

Selon des photos diffusées sur internet, mais qui n'ont pu être authentifiées, ces extrémistes musulmans sunnites auraient exécuté des dizaines de membres des forces de sécurité irakiennes faits prisonniers dans la province de Salaheddine. Sur une photographie, on voit ainsi un insurgé pointer sa kalachnikov sur un fossé dans lequel se trouvent deux rangées d'hommes, tandis que du sang couvre le sol.

La guerre civile en Syrie mise en cause

Dans un entretien à l'AFP, l'ancien émissaire international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, a estimé que l'offensive djihadiste et la confusion qui régnait désormais en Irak résultaient de l'inertie de la communauté internationale face au conflit dans la Syrie voisine depuis 2011. "C'est une règle bien connue: un conflit de ce genre ne peut pas rester enfermé dans les frontières d'un seul pays. Malheureusement on a négligé le problème syrien et on n'a pas aidé à le résoudre. Voilà le résultat", a-t-il déploré.

L'Irak "ne s'est jamais vraiment remis de l'invasion américaine de 2003" et cette "grosse blessure s'est infectée" avec le conflit syrien, a-t-il dit, soulignant que "l'action des djihadistes en Irak se fait avec en arrière-plan la guerre civile entre chiites et sunnites". Les divisions confessionnelles sont extrêmement fortes en Irak. Les sunnites, au pouvoir sous Saddam Hussein, s'estiment désormais marginalisés par les autorités dominées par les chiites. "Des sunnites vont soutenir les djihadistes, non pas parce qu'ils sont djihadistes mais parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami", explique Lakhdar Brahimi.

L'Iran contre le porte-avions américain

La presse saoudienne s'en est d'ailleurs vivement prise ce dimanche à la politique confessionnelle du premier ministre chiite irakien, qui a "mis l'Irak au bord d'une guerre civile implacable". Les relations entre Ryad et Bagdad, déjà tendues, ont été encore exacerbées par le conflit syrien. Parallèlement, le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a mis en garde les voisins de l'Irak contre une "guerre par procuration" entre puissances régionales.

Face à cette escalade, les Etats-Unis, qui étaient intervenus militairement pour renverser la dictature de Saddam Hussein en Irak, ont déployé un porte-avions, afin de permettre "au commandement en chef de disposer de plus de flexibilité, si une opération militaire américaine devait être déclenchée pour protéger des vies américaines, des citoyens ou nos intérêts en Irak", souligne le Pentagone. L'Iran, qui s'est dit prêt à aider Bagdad pour lutter contre l'offensive djihadiste, a toutefois réagi dimanche au déploiement amércain, en affirmant son hostilité à "toute intervention militaire étrangère".

source : La Tribune

-

Journal politique de P.G.S

L’académicien Jean-Marie Rouart avait écrit dans un élan humaniste que les fellaghas durant la guerre d’Algérie avaient un visage de sémite semblable à celui du Christ.

A-t-il encore vu dans les traits de Medhi Nemmouch, le tueur de Bruxelles, le visage du Christ ?

La guerre en Irak où les islamistes sunnites semblent prendre le dessus montre l’effet contreproductif des interventions militaires des États-unis ou de l’O.T.A.N. On se demande bien pourquoi Sarkozy a voulu à tout prix que la France réintègre cet organisme si ce n’est par américanophilie maladive. Les interventions comme en Libye n’ont servi à rien si ce n’est renforcer l’Islam radical.

Il y a plus de vingt ans,HarlemDésir nous expliquait qu’il ne fallait pas avoir peur de l’immigration musulmane en France car on avait affaire essentiellement à des Sunnites et non à des Chiites comme en Iran. L’islamisme radical sunnite comme en Irak actuellement dévoile une fois de plus la stupidité de tels propos.

Quant à la France, la droite U.M.P s’écroule et c’est tant mieux. Soit elle se recentre avec Juppé ou Fillon et elle sera en concurrence avec l’U.D.I-MODEM pour obtenir les suffrages d’un électorat européo-centriste qui pèse de moins en moins lourd. Soit Sarkozy revient, mais son discours droitier prendra moins et il n’aura plus l’attrait de la nouveauté comme en 2007.

On peut aussi se poser la question si la vente à la découpe de la France au Qatar (PSG, Printemps, Hotel de luxe …. ) n’a pas eu comme contrepartie des financements au bénéfice du pouvoir en place.

Pour revenir aux Européennes, on a assisté en plus de la victoire du F.N à la victoire des partis eurosceptiques. Les partis classiques comme l’UMP ou le PS évitaient soigneusement d’avoir un discours européiste qui n’est guère vendeur. Le seul parti clairement européiste était l’UDI et cela pèse moins de 10% !

L’Union européenne ne suscite que l’indifférence, l’ennui ou l’hostilité.

Patrice Gros-Suaudeau.

-

Le Front national soutient les chrétiens d’Orient

Karim Ouchikh, conseiller de Marine Le Pen à la culture, à la francophonie et à la liberté d’expression, Président exécutif du SIEL, Conseiller municipal de Gonesse, communique :

"Les insurgés se réclamant de L’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), groupe fondamentaliste sunnite, étendent irrésistiblement leur emprise sur l’Irak. L’EIIL progresse désormais vers Bagdad. La spectaculaire prise de Mossoul provoque le départ massif des chrétiens. Le témoignage de Monseigneur Amel Shimon Nona, archevêque chaldéen de Mossoul, est accablant :« Il ne reste probablement plus aucun chrétien à Mossoul. »

En détruisant l’État baasiste de Saddam Hussein, dictature autoritaire mais respectueuse des équilibres ethniques et religieux, et notamment des minorités chrétiennes, l’intervention américaine de 2003, soutenue par de nombreux pays européens, a déstabilisé toute la région. Le soutien des États-Unis et de l’Union européenne aux factions rebelles extrémistes en Syrie renforce et légitime une barbarie qui s’enracine partout.

Avec Marine Le Pen, le Front national et le Rassemblement Bleu Marine soutiennent les chrétiens d’Orient menacés par la montée du fondamentalisme islamiste. Seule une politique étrangère équilibrée dans le monde arabe, le rejet des ingérences prétendument humanitaires, guidées en réalité par l’appétit économique des multinationales américaines et une diplomatie véritablement non alignée, pourront empêcher l’embrasement du Moyen-Orient."