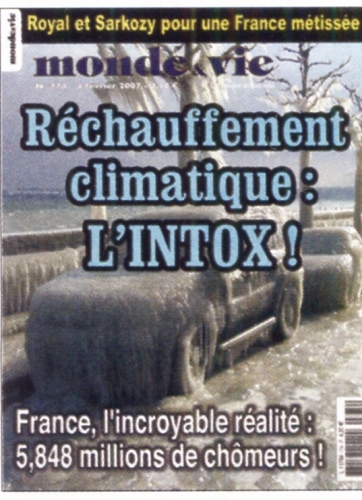

Le réchauffement climatique est devenu la dernière menace apocalyptique à la mode, mais derrière l'alibi écologique peuvent se cacher des conceptions idéologiques discutables.

Le réchauffement climatique est devenu la dernière menace apocalyptique à la mode, mais derrière l'alibi écologique peuvent se cacher des conceptions idéologiques discutables.

On croirait lire une prophétie de Philippulus, le faux prophète qui annonce dans Tintin et l’Étoile mystérieuse le châtiment et la fin du monde. « Le réchauffement planétaire, annoncent nos Philippulus, va donner lieu à une recrudescence d'événements météorologiques extrêmes, telles que les tempêtes et les inondations. Des Tropiques à l'Arctique, nous subissons des phénomènes météorologiques extrêmes et erratiques dont les impacts sont dévastateurs, tant pour l'environnement que pour les populations. Ces trois dernières années, ces événements climatiques ont déjà coûté la vie à 100000 personnes. Une série de rapports d'experts climatiques, mondialement reconnus, ont confirmé l'imminence de la crise médiatique. »

Après avoir été bombardé à coups de cocktails Molotov et autres mortiers d’artifice par les bandes ethniques en mai 2018, puis à nouveau en avril 2020, nous pourrions presque dire, hélas, comme le font les grands médias au sujet des centaines de véhicules incendiés chaque année lors de la Saint-Sylvestre, que l’attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne est en quelque sorte devenue une « tradition ». Sauf que, cette fois-ci, faute de réponse ferme du gouvernement, l’assaut préparé et conduit de façon quasi militaire samedi soir par une quarantaine de voyous ethniques contre ce commissariat a atteint un seuil de violence jusque-là inégalé et particulièrement grave, qui laisse présager le pire pour l’avenir.

Après avoir été bombardé à coups de cocktails Molotov et autres mortiers d’artifice par les bandes ethniques en mai 2018, puis à nouveau en avril 2020, nous pourrions presque dire, hélas, comme le font les grands médias au sujet des centaines de véhicules incendiés chaque année lors de la Saint-Sylvestre, que l’attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne est en quelque sorte devenue une « tradition ». Sauf que, cette fois-ci, faute de réponse ferme du gouvernement, l’assaut préparé et conduit de façon quasi militaire samedi soir par une quarantaine de voyous ethniques contre ce commissariat a atteint un seuil de violence jusque-là inégalé et particulièrement grave, qui laisse présager le pire pour l’avenir.

Dans l’ensemble, notre famille de pensée a bien réagi au « confinement » du printemps 2020, qui était une quarantaine n’osant pas dire son nom (voir Éléments, n° 184, encadré de la page 37). Dans le même numéro, Hervé Juvin se demande si tout principe poussé à son extrême ne finit pas par s’inverser. Cela expliquerait comment, après un demi-siècle entonnant l’hymne à la grande déesse Mobilité, on est passé du jour au lendemain à l’arrêt de la quasi-totalité de la planète.

Dans l’ensemble, notre famille de pensée a bien réagi au « confinement » du printemps 2020, qui était une quarantaine n’osant pas dire son nom (voir Éléments, n° 184, encadré de la page 37). Dans le même numéro, Hervé Juvin se demande si tout principe poussé à son extrême ne finit pas par s’inverser. Cela expliquerait comment, après un demi-siècle entonnant l’hymne à la grande déesse Mobilité, on est passé du jour au lendemain à l’arrêt de la quasi-totalité de la planète.