France et politique française - Page 1630

-

Quelle est la différence entre un indien et un français ?

-

Pourquoi la Sécurité sociale est au bord de l'asphyxie (texte de 2010)

La Sécu est malade ? Ce n'est pas grave, les Français cotiseront pour lui payer une réforme. Souhaitons seulement qu'il ne soit pas trop tard…

« Je suis allée trois fois chez la même cliente d'origine immigrée, qui était devenue obèse à force de s’empiffrer du matin au soir, raconte une infirmière libérale. Le première fois, je lui ai fait une piqûre pour soulager un mal de dos. La deuxième fois, elle s'était fait poser un anneau gastrique. La troisième fois, comme elle avait maigri et que sa peau pendait, elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Toutes ces interventions avaient été prises en charge par la CMU Etonnez-vous du déficit de la Sécurité sociale ! »

-

Liberté d’expression : « ne pas porter atteinte à la dignité des personnes »… Vraiment ?

Communiqué de l’Agrif :

Nous lisons ce jour dans le Point de cette semaine un intéressant article intitulé : « La liberté d’expression expliquée à nos enfants ».

Il est présenté comme des réponses de Jean-Paul Delahaye de la très laïciste Ligue de l’enseignement à des « questions que tout le monde se pose ».

À l’interrogation, essentielle, « y a-t-il des limites à la liberté d’expression » ? Delahaye répond :

-

Sur le Cercle Aristote, Collectif Nemesis : l'Entretien 1/2 (hors-série).

Le Collectif Nemesis a accordé une entretien en 2 parties au Cercle Aristote.

-

Pour que la guerre ne soit pas perdue d'avance

On ne gagnera pas la guerre contre l'islamo-terrorisme dans la confusion. La prétention d'imposer de force la laïcité suppose en effet que la religion mahométane soit compatible avec l'idée que la république se fait elle-même de la laïcité.

Or, le laïcisme, que l'on confond avec la laïcité, godille entre ambiguïtés, faiblesses et illusions. Et, c'est le premier drame, nous demeurons docilement régis par des principes constitutionnels et par une jurisprudence interprétative qui les rend paralysants.

Tous les actes politiques de combat que peut envisager le gouvernement, se heurtent, dans ce domaine à des tribunaux administratifs, au conseil d'État et, au dessus, de l'édifice au Conseil constitutionnel. Tout ce dispositif amène nos brillants ministres à reculer quand il s'agit de dissoudre une association subversive ou de fermer une mosquée salafiste.

Ah quand les cibles désignées de ce type de mesure sont qualifiées d'extrême droite : c'est facile. Personne ne protestera.

-

Guerre contre le cash, les cryptomonnaies d'état arrivent, et ça va tout changer Part 2

-

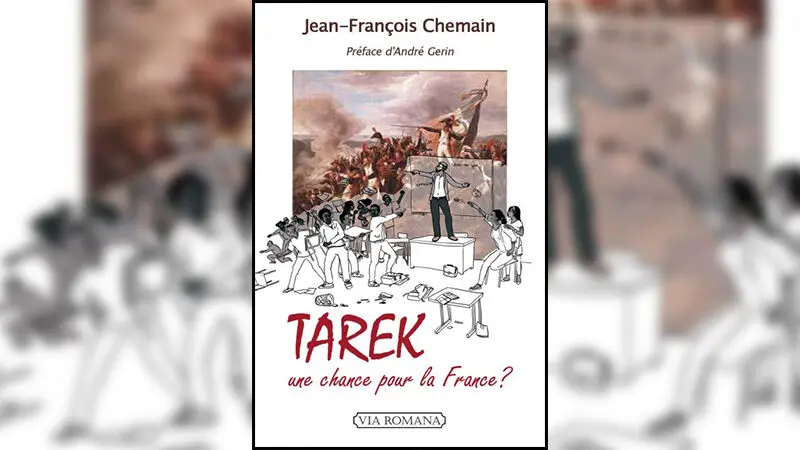

En 2017, un livre choc avertissait des ravages de l’islamisation à l’école

Par Camille Galic, journaliste et essayiste… ♦ En 2017, dans son ouvrage Tarek, une chance pour la France ?, Jean-François Chemain récoltait de nombreuses anecdotes glaçantes démontrant que le désastre rendu visible par la décapitation de Samuel Paty couvait depuis de nombreuses années. Retour sur ce livre avec la republication de sa critique par Camille Galic initialement parue en juillet 2017.

PolémiaLe général Badou voyait dans l’institution scolaire un facteur décisif d’intégration. On peut toutefois nourrir quelques doutes à ce sujet à la lecture du témoignage de Jean-François Chemain qui, une décennie durant consultant dans des cabinets anglo-saxons, a choisi de passer l’agrégation d’histoire et d’enseigner dans un collège situé en zone d’éducation prioritaire. Dans cette ZEP il a eu tôt fait de constater que « l’islam, en banlieue, est une “culture de classe”, celle des “pauvres”, des “dominés”, que les “riches”, les “Français”, les gens du centre-ville piétineraient à loisir, et à laquelle chacun s’identifie peu ou prou. Un avatar de la lutte des classes, en somme » :

Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, immigration, islamisme, lobby 0 commentaire -

Entretien – Joachim Véliocas : « Il y a tout un écosystème islamiste »

Avec l’attentat de Conflans-Saint-Honorine qui a coûté la vie à Samuel Paty dans les conditions abominables que l’on sait, une personnalité se détache en marge de cette affaire : Abdelhakim Sefrioui. Qui est-il ? Réponses de Joachim Veliocas.Une personnalité se détache, Abdelhakim Sefrioui, de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Il est inconnu du grand public, c’est pourtant un radicalisé notoire qui catalyse les haines en toute impunité sur le sol français. Il avait médiatisé auprès de la communauté musulmane l’appel à la fatwa contre Samuel Paty. Qui est cette personnalité ?

Depuis les années 2000, il milite de toutes les manières possibles. Il avait créé un petit collectif. Ils allaient partout et étaient vraiment très actifs. Ce collectif s’appelait Cheikh Yassine, du nom du chef fondateur du Hamas qui avait été neutralisé en 2003 par Israël. Il faut savoir que Cheikh Yassine a commandité des attentats terroristes en Israël.

-

Charles Prats : “au moins 5 millions de fantômes qui bénéficient de prestations sociales”

Le magistrat Charles Prats était l’invité des Grandes Gueules vendredi pour évoquer le sujet de la fraude aux prestations sociales à l’occasion de la sortie de son livre, intitulé “Cartel des fraudes”. En France, selon lui, le montant de la fraude aux finances publiques, sociale ou fiscale, est largement supérieur à celui du trafic de drogue.

[…] “Il y a des réseaux criminels qui s’organisent (…) La fraude sociale sociale n’est pas une fraude de pauvres”, expliquait à notre micro Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur la fraude aux prestations sociales. Lui estime que le montant total de la fraude oscillerait entre 14 et 45 milliards d’euros chaque année. […]

“Il y a eu une commission d’enquête parlementaire (sur le sujet). (…) On a 5 millions au moins de fantômes qui bénéficient de prestations sociales alors qu’il ne sont pas censés exister. Le 8 septembre la Cour des comptes a publié un rapport et nous montre qu’on est même au delà.” […]

RMC-BFM TV (Vidéo) via Fdesouche

-

Scandale de l''hydroxychloroquine (suite) : d'accord avec Didier Raoult !

Didier RaoultDominique Martin, directeur de l'ANSM, refuse toute RTU pour l'hydroxychloroquine mais autorise l'envoi de mails promotionnels par Gilead pour le remdesivir, et en organise la distribution gratuite. Deux poids deux mesures.

Didier RaoultDominique Martin, directeur de l'ANSM, refuse toute RTU pour l'hydroxychloroquine mais autorise l'envoi de mails promotionnels par Gilead pour le remdesivir, et en organise la distribution gratuite. Deux poids deux mesures.Voir le premier article => Scandale de l''hydroxychloroquine