Au cours de l'émission Synthèse de jeudi dernier sur Radio Libertés, Arnaud Menu, Philippe Randa et Roland Hélie ont évoqué le Bastion social de Lyon. Cela donne cliquez ici

Soutenir le Bastion social cliquez ici

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Au cours de l'émission Synthèse de jeudi dernier sur Radio Libertés, Arnaud Menu, Philippe Randa et Roland Hélie ont évoqué le Bastion social de Lyon. Cela donne cliquez ici

Soutenir le Bastion social cliquez ici

Leur but est d’essayer d’ancrer chez les utilisateurs l’idée que les réseaux sociaux ne sont pas fiables.

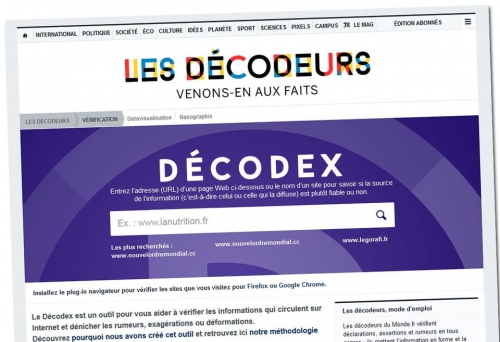

Le Décodex du Monde en est le meilleur exemple : les grands médias essayent d’attaquer les sites de réinformation du Net en scrutant la moindre nouvelle dont la véracité serait sujette à caution. Mais le but véritable du quotidien du soir, comme des médias « mainstream », n’est pas la traque de la fausse information : leur but est d’essayer d’ancrer chez les utilisateurs l’idée que les réseaux sociaux ne sont pas fiables.

Pourtant, lisez les lignes ci-dessous et vous verrez qui manipule et tronque l’information.

Voici ce qu’écrit sur son site France 3 Normandie, le 12 juin 2017 à 18 h 06 : « Une septuagénaire aurait été volée puis violée, ce vendredi 9 juin, au Havre, par un homme qui est actuellement recherché par la police. Selon nos confrères du quotidien Paris-Normandie qui révèle aujourd’hui l’information, un homme aurait volé quelques dizaines d’euros à une habitante du quartier de la Mare-Rouge au Havre. Elle aurait ensuite été violée par cet homme qui a pris la fuite. »

Le sujet est clair. Il se compose de trois éléments : le vol, le viol et l’âge de la victime, qui n’est pas courant pour un viol : 70 ans.

Prenons un autre média régional : Ouest-France, le premier quotidien français depuis 1975. Voici le papier publié le 12 juin 2017 à 19 h 13 relatant le même fait : « Vendredi 9 juin 2017, une femme septuagénaire a été victime d’un viol et d’un vol, à son domicile, au Havre, rapporte Normandie-actu, reprenant une information de Paris-Normandie. Les faits se seraient déroulés au domicile de la victime, dans le quartier de la Mare-Rouge […] l’homme impliqué aurait “volé une certaine somme d’argent” et violé la retraitée, avant de s’enfuir. »

Le sujet est traité de manière identique. Seules variantes mineures : au lieu de « quelques dizaines d’euros », nous avons « une certaine somme d’argent », puis une précision supplémentaire est apportée sur le lieu où l’agression sexuelle a été commise.

Les deux articles faisant référence à Paris Normandie, il était essentiel de confronter les deux premiers articles à celui de ce journal régional de moindre importance.

Et là, surprise : une donnée majeure est révélée qui n’est reproduite ni sur France 3 ni dans Ouest-France. Voici le titre : « Un homme vole puis viole une septuagénaire au Havre en faisant référence à l’Islam. »

L’article est publié le 12 juin 2017 à 16 h 48 et mis à jour à 17 h 22, donc le même jour que les médias précédents, mais un peu plus tôt dans l’après-midi : « Selon nos informations, un homme a soutiré quelques dizaines d’euros à une septuagénaire à son domicile rue de Châteaudun dans le quartier de la Mare-Rouge au Havre, ce vendredi 9 juin 2017, vers 7 h 30 du matin. Il l’a ensuite violée en faisant référence à l’Islam et a pris la fuite. L’homme est toujours recherché par les services de police. Plus d’infos à venir. »

La mention « violée en faisant référence à l’Islam » ajoute à l’attaque une connotation islamiste essentielle à la perception de l’acte. Pourtant, à part ce quotidien, aucun autre support papier local n’a fait allusion à ce fait. On reprend bien l’article du journal normand mais on passe sous silence l’implication religieuse de l’agression.

Bien évidemment, aucun média national n’a repris l’information. Plutôt que d’effacer une donnée, ils ont préféré « l’omerta ». Messieurs du Monde, êtes-vous prêts à signaler cette nouvelle incomplète, cette sorte de « fake news » de tous vos confrères dans le Décodex ? Hélas, aucune chance que cela se produise !

http://www.bvoltaire.fr/exemple-de-limposture-medias-mainstream/

ALPES-MARITIMES (NOVOpress) : Philippe Vardon, candidat (FN) dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, s’est qualifié pour le second tour dans ce qui était jusqu’alors le fief de Rudy Salles, éliminé ! Il affrontera dimanche prochain le candidat de La République en marche. Celui qui est déjà conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) a accordé un entretien au quotidien Présent, que nous publions ci-dessous.

ALPES-MARITIMES (NOVOpress) : Philippe Vardon, candidat (FN) dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, s’est qualifié pour le second tour dans ce qui était jusqu’alors le fief de Rudy Salles, éliminé ! Il affrontera dimanche prochain le candidat de La République en marche. Celui qui est déjà conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) a accordé un entretien au quotidien Présent, que nous publions ci-dessous.

Dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, réputée « difficile », vous voilà désormais au deuxième tour en duel face à un candidat LREM, c’est une première victoire ?

— J’ai en effet l’immense satisfaction de « sortir le sortant », Rudy Salles, député UDI élu depuis… 1988 ! Nous mettons ainsi fin à trente ans de mandat sans conviction et sans action pour ce très proche lieutenant de Christian Estrosi, dont il est l’adjoint à la ville de Nice, qui semblait considérer (il était encore extrêmement sûr de lui voici quelques jours) son mandat comme une rente et penser que le clientélisme le protégerait de tout. Je rajouterai que ce dernier n’est pas innocent non plus dans la mainmise communautariste et même islamiste sur des secteurs entiers de cette circonscription. En 2000, il était venu apporter son soutien à une prière de rue pour réclamer une « grande mosquée » à Nice et, quelques années plus tard, on pouvait le retrouver visitant tout sourire la mosquée principale de l’UOIF dans notre ville.

Comme il avait pu lui-même l’écrire, fort inélégamment, lors de l’annonce du retrait de la politique de Marion, souhaitons donc à Rudy Salles « Bon débarras ! »

— Le Front national dont vous êtes l’une des figures dans les Alpes-Maritimes a presque partout balayé les candidats LR. Bien qu’il s’en défende, le FN n’est-il pas devenu le réceptacle de la « vraie droite » ?

— Le FN est surtout le réceptacle, et c’est bien logique, de la vraie contestation du projet politique dangereux de Macron ! Nous sommes présents dans quatre circonscriptions au second tour (contre deux en 2012). Dans trois d’entre elles face à des candidats macronistes et dans la quatrième face à une candidate macrono-compatible puisqu’il s’agit de Marine Brenier, qui a hérité de la circonscription de Christian Estrosi et n’avait pas de candidat En Marche ! face à elle. Les candidats LR éliminés ont durement payé les ambiguïtés et compromissions de leur camp vis-à-vis du nouveau président.

— Ce premier tour a été marqué par une abstention historique, peu à peu le peuple de France semble décrocher, n’est-ce pas irrémédiable ?

— Les gouvernants qui se succèdent et se relaient ont tout fait pour cela : en menant les mêmes politiques, se détestant un jour pour s’embrasser le lendemain, démontrant jour après jour leur inaptitude à agir réellement, déléguant une partie de leur pouvoir à Bruxelles et enfermant le débat politique dans l’économisme et la gestion, là où nous devrions parler vision du monde et valeurs de civilisation.

Nous sommes sans doute parmi les derniers – avec Jean-Luc Mélenchon, reconnaissons-le – à réellement faire de la politique. Je crois qu’il n’y a rien d’irrémédiable, mais la fracture démocratique est profonde et les sans-voix deviennent trop souvent désormais des sans-vote…

— Vous avez axé votre intense campagne sur les thèmes de l’identité et de notre modèle civilisationnel, cette ligne doit-elle prévaloir sur les considérations économiques et sociales ?

— Si, bien entendu, la défense de notre identité est un axe cardinal de mon engagement, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous concernant ma campagne. J’ai énormément défendu pendant celle-ci les commerces de proximité, l’artisanat, les petites et moyennes entreprises. Non seulement parce qu’ils constituent des poumons économiques, mais aussi parce qu’ils participent à faire vivre nos quartiers et communes et à leur garder un visage humain. Un quartier sans commerces, c’est aussi un quartier où l’insécurité se développe davantage par exemple. Tout est lié. Je crois que nous avons une vision du monde et un projet politique en découlant, articulé et cohérent. Nous devons le défendre dans son ensemble car c’est sans doute aussi une de nos forces.

— Vous abordez le second tour avec combativité, une victoire est-elle possible ?

— Il y a un mois il semblait impossible, dans cette circonscription qui n’est pas l’une des meilleures de notre département, de mettre fin à l’hégémonie estrosiste. Nous y sommes pourtant parvenus !

Le défi est désormais important, mais face à un candidat En Marche ! inconnu, sans aucune prise sur les problématiques de notre circonscription, je continue de mener une campagne au plus près de nos compatriotes.

Ils me connaissent et savent que demain, s’ils m’élisent, à l’Assemblée comme localement, je mettrai mon écharpe à leur service, avec une seule préoccupation : les défendre !

Propos recueillis par Pierre Saint-Servant

Entretien paru dans Présent daté du 15 juin 2017

Analyse des Echos :

"(...) Il faut se garder d'enterrer trop vite un parti [le FN] créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen et qui fait partie du paysage politique français. D'autant que cette formation politique a jusqu'ici résisté à bien des tumultes et même à un schisme, celui de 1998, qui a vu le départ de Bruno Mégret et de 80 % des cadres de l'époque. Il n'empêche. Tout comme ses confrères PS ou LR, le FN est un vieux parti de la Ve République. Il est aussi profondément divisé et pourrait bien, comme ses deux adversaires, se retrouver chamboulé après la victoire d'Emmanuel Macron et la recomposition de la vie politique qui en découle. C'est d'ailleurs, en creux, ce que prévoit Marion Maréchal-Le Pen, leader des tenants d'une ligne traditionaliste et identitaire - et démissionnaire une semaine après le second tour pour éviter le règlement de comptes annoncé. « La stratégie victorieuse réside dans l'alliance de la bourgeoisie conservatrice et des classes populaires », disait-elle dans une interview à « Valeurs actuelles » en mai dernier. Ce qui passe par la constitution d'une « droite nationale conservatrice ». « Cette union patriotique [...] n'a pas de sens en prenant en compte les partis actuels », prévenait alors l'opposante à la ligne défendue par sa tante.

Mais le parti fait face à deux problèmes. D'abord, la ligne politique. Le « ni droite ni gauche », ce slogan inventé par Samuel Maréchal, père de Marion Maréchal-Le Pen, au début des années 1990 et que l'on voit toujours sur des affiches placardées au siège du parti à Nanterre, aurait pu être audible dans le contexte d'une recomposition de la vie politique axée autour du clivage mondialistes contre patriotes. Mais ce mot d'ordre suppose que le parti soit assez puissant pour n'avoir besoin ni de l'une ni de l'autre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En l'absence de cette force, il est face à une impasse : comment accéder au pouvoir sans passer des accords avec d'autres formations politiques ? La présidentielle a prouvé que, avec 10,5 millions de voix qui se sont portées sur la candidature de Marine Le Pen, soit près de deux fois moins que sur celle d'Emmanuel Macron, le parti est loin du pouvoir s'il reste seul. Il y a fort à parier que le replâtrage qui aura lieu en début d'année prochaine lors d'un congrès ne suffise pas, s'il se résume à un changement de nom. Comme le dit un bon connaisseur du FN, « la stratégie ni droite ni gauche reprise par Philippot est gagnante au premier tour mais perdante au second ».

Trouver des accords, cela ne peut, a priori, se faire qu'avec la droite. On voit mal la gauche radicale emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'allier, même localement ou le temps d'une élection, avec le FN. Le report des voix de Mélenchon sur Le Pen au second tour a été minime. Une aversion pour l'immigration de masse, voilà le fonds de commerce électoral du parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Mais, là encore, le FN bute sur une difficulté s'il veut s'allier avec la droite conservatrice : son programme économique, rédhibitoire pour les électeurs de la droite classique. La sortie de l'euro a agi comme un repoussoir, notamment chez les retraités, qui ont voté à 80 % Macron au second tour de la présidentielle. La question européenne sera donc au cœur du prochain congrès. Florian Philippot a déjà mis sa démission dans la balance après que sa patronne, Marine Le Pen, a déclaré mi-mai que la sortie de l'euro avait « considérablement inquiété les Français de manière presque irrationnelle ». Certes, mais que faire ? Le FN, qui défend depuis 2002 le retour au franc, peut-il tourner casaque sans perdre sa crédibilité ? Marine Le Pen a plusieurs fois déclaré que rester dans un cadre européen lui interdirait toute rupture avec la politique menée par les différents gouvernements depuis trente-cinq ans. Et le parti va se heurter à une difficulté : il lui faut conquérir des électeurs de droite, sans perdre les classes populaires. Une manœuvre qui s'annonce périlleuse. D'autant que les souverainistes, emmenés par Florian Philippot, s'opposent aux identitaires et ne veulent pas entendre parler d'un tel tournant.

Cette fracture traduit les faiblesses d'une équipe perturbée par la prestation de Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours contre Emmanuel Macron. Discréditée aux yeux de certains militants et de beaucoup d'électeurs potentiels, la présidente du FN peut sauver momentanément son trône en étant élue à l'Assemblée nationale dans sa circonscription d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Pour les éventuels frondeurs, il n'en sera que plus difficile de la déloger. Mais les couteaux sont tirés."

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

Roland Hélie Directeur de Synthèse nationale

Le premier tour des élections législatives amène aux constats suivants :

Le parti présidentiel pense avoir gagné et ses candidats peuvent espérer entrer en masse à l’Assemblée. Mais peut-on parler de "victoire" lorsque l’abstention atteint un niveau jamais égalé puisqu’un Français sur deux est resté chez lui. Aux premiers accrocs, cette majorité de pacotille risque vite de fondre comme la neige au soleil.

Reconnaissons cependant le mérite à Macron et aux siens d’avoir atomisé le Parti socialiste et d’avoir rangé les Républicains au placard. Ce dont nous n’allons pas nous plaindre ici. Quant aux prétendus « insoumis », comme on pouvait s’en douter, leurs résultats n’ont finalement rien de très reluisant.

Le Front national, même si certains braves font encore semblant d’y croire, subit les conséquences de sa désastreuse stratégie de dédiabolisation ainsi que celles de la piètre prestation de sa candidate à la Présidentielle. Celle-ci a perdu de « sa superbe » le soir du débat avec Macron et le FN se retrouve ringardisé alors que les conditions de sa réussite, dues à la radicalisation croissante d’une partie de nos compatriotes, semblaient réunies. Nous ne sommes ni surpris ni déçus car, depuis le début de cette dérive, nous savions que le « néo-Front » allait droit dans le mur. Il est temps de tourner la page. La Droite nationale, dans son ensemble, doit tirer les conséquences de cette malheureuse aventure et se réorganiser pour l’avenir.

Mais de tout cela, nous en reparlerons le dimanche 1eroctobre prochain lors de notre XIe journée nationale et identitaire qui se tiendra, comme chaque année, à Rungis près de Paris.

En effet, ne soyons pas dupes. Macron, comme nous l’avons déjà dit, est le fruit d’une remarquable opération montée par l’hyper-classe économico-médiatique, consciente qu’elle était de la faillite des partis sensés lui garantir ses intérêts. Les naïfs qui voient en lui un « homme nouveau avec une nouvelle façon de faire de la politique » risquent fort d’avoir rapidement à le regretter. Macron, c’est le pseudo changement dans la véritable continuité… Avec lui, la France restera sous le joug des puissances financières qui veulent transformer le monde en un vaste marché planétaire dans lequel l’homme serait réduit au rôle de consommateur docile, dénué de toute identité, juste bon à enrichir les multinationales apatrides.

Cette conception, vous le savez, n’est pas la nôtre et nombreux sont aussi nos compatriotes qui la refusent. Face à cette prétention morbide du Système désormais incarné par Macron et sa clique, la Droite nationale a, plus que jamais, sa raison d’être. Alors, Amis et Camarades, ni soumission, ni abandon, quelle qu'en soit la forme, le combat continue…

AIDEZ-NOUS À CONTINUER LE COMBAT.

ABONNEZ-VOUS À LA REVUE

SYNTHÈSE NATIONALE CLIQUEZ ICI

5-Libre-échange versus protectionnisme : garder le sens des proportions, ne pas jouer sur les peurs

Quatrième et dernière interrogation : Quels sont les enjeux ?

Sur ce sujet, il me semble vraiment que les libre-échangistes exagèrent. Ils exagèrent doublement en surestimant les dangers du protectionnisme et en surestimant les bienfaits du libre-échange.

Surestimation des dangers, tout d’abord, par un discours alarmiste sur la montée du protectionnisme. Certains organismes se sont fait une spécialité de recenser minutieusement les moindres mesures de protection ou de restriction des échanges prises partout dans le monde pour en conclure qu’il y a urgence à combattre la renaissance de ce fléau. Mais regardons les chiffres donnés par l’OMC elle-même. L’OMC a ainsi recensé en un an, d’octobre 2010 à octobre 2011, 339 mesures d’entrave au commerce, soit, nous dit-elle, 53 % de plus qu’au cours des douze mois précédents. Toutefois, elle précise aussi que cela n’a concerné que 0,9 % des échanges et que le commerce mondial a recommencé à croître depuis 2010. En janvier 2012, Pascal Lamy a lui-même confirmé que 1 % environ du commerce mondial avait été récemment affecté par le protectionnisme, ce qui, reconnaît-il, est, je le cite, « modéré par rapport à ce que l’on pouvait craindre ».

Le même Pascal Lamy, dans un discours prononcé à Genève en décembre 2011, affirmait néanmoins que « le coût d’un protectionnisme de forte intensité pour l’économie mondiale serait de l’ordre de 800 milliards de dollars ». Ce chiffre est fait pour frapper les esprits, mais comment est-il calculé et quels sont les ordres de grandeur relatifs ? Le PIB mondial était estimé en 2012 par la CIA à environ 72 000 milliards de dollars. Le chiffre de 800 milliards représenterait donc ici encore chaque année une perte de richesse supposée de l’ordre de 1 % par rapport à la situation actuelle, pourcentage que M. Lamy, s’il est cohérent avec lui-même, devrait également trouver modéré. Qui plus est, la situation de « protectionnisme de forte intensité » à laquelle s’est référé le directeur général de l’OMC n’est-elle pas une hypothèse extrême, qui n’est même pas défendue par la plupart de ceux qui critiquent actuellement le libre-échangisme ?

Un dernier exemple d’exagération des dangers, c’est l’interprétation que certains libre-échangistes donnent de l’histoire de la dépression mondiale des années 1930. La montée du protectionnisme au cours de ces années-là aurait été la principale cause du prolongement et de l’aggravation de la crise. Le journaliste François Lenglet, dans son tout récent livre La Fin de la mondialisation, a souligné, après beaucoup d’autres, que cette vision des choses est excessive. Et il a rappelé à ce propos le diagnostic d’un bon connaisseur de cette période, Maurice Allais : « La Grande Dépression de 1929-1934 », écrivait Maurice Allais, « a eu une origine purement monétaire et elle a résulté de la structure et des excès des mécanismes du crédit. Le protectionnisme en chaîne des années 1930 (…) n’a constitué partout que des tentatives des économies nationales pour se protéger des conséquences déstabilisatrices de la Grande Dépression d’origine monétaire ». J’ajoute que ces tentatives n’ont pas toujours été inefficaces –pensons notamment aux politiques économiques allemande et japonaise au cours de cette période – et qu’il faut aussi s’interroger sur la responsabilité des politiques, non pas protectionnistes, mais de déflation, poursuivies au début des années 1930.

Examinons maintenant les enjeux des politiques libre-échangistes.

Je prendrai l’exemple de la négociation de l’accord de libre-échange transatlantique. Les promoteurs de cette négociation et leurs relais dans les médias nous assurent que ces enjeux sont importants. Ils invoquent ainsi le résumé d’une étude publiée en 2013 par l’IFO, un institut économique lié à l’Université de Munich, selon lequel, je cite, « l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis va créer la prospérité ». Si nous regardons le contenu de cette étude, ou encore celui d’une autre étude publiée en mars 2013 et réalisée à la demande de la Commission de Bruxelles, nous voyons apparaître des gains allégués, certes, substantiels en valeur absolue – environ 100 milliards d’euros pour chacun des deux côtés de l’Atlantique. Mais ces gains ne représenteraient que de l’ordre de 0,5 % du PIB des Etats-Unis et de l’Union européenne. Et encore, la concrétisation de ces gains supposerait la réalisation complète des objectifs de réduction des protections, donc un démantèlement très substantiel qui n’est probablement pas à la portée de cette négociation, ni d’ailleurs forcément souhaitable si l’on doit tenir compte des limites que j’ai exposées précédemment. Enfin, lesdits gains ne seraient pas immédiats mais seulement acquis au bout de vingt à trente ans.

Alors, comme le demandait en septembre la lettre du CEPII, un centre d’études rattaché aux services du premier ministre, « l’ordre de grandeur des gains envisageables justifie-t-il de mener une telle négociation » ? Même des libre-échangistes conséquents comme l’économiste bruxellois André Sapir sont convaincus du contraire : « Quelle serait l’utilité d’un tel accord ? », lui demande-t-on. « Aucune, parce que ce qui est faisable n’est pas intéressant et ce qui est intéressant n’est pas faisable. »

Certes, cette conclusion ne s’applique sans doute pas avec la même force à l’échelle mondiale, celle de l’OMC. Mais ici encore, lorsqu’on regarde les choses de près, l’ordre de grandeur relatif des gains espérés reste limité, surtout en comparaison de ce que d’autres facteurs comme l’innovation et le progrès technique peuvent apporter en termes de productivité et de croissance.

* * *

Je conclurai sur ce dernier point en vous recommandant de garder le sens des proportions. Le débat économique, heureusement, ne se résume pas à la question du libre-échange. Celui-ci ne mérite ni un excès d’honneur – refusons donc les excès du libre-échangisme –, ni l’indignité.

Ce qui m’inquiète surtout en réalité dans le monde actuel, ce n’est pas la mondialisation, ni le libre-échange, pourvu que ce dernier se développe dans les limites que je viens d’indiquer. C’est le développement d’une gouvernance mondiale des échanges (OMC, Union européenne, projet de traité transatlantique) qui prétend à la fois lutter contre le protectionnisme des Etats et résoudre les difficultés qui pourraient naître du libre-échange. Mais cette gouvernance est-elle véritablement un progrès si elle met fin elle-même à la concurrence entre des nations souveraines, libres de réglementer, sous leur propre responsabilité, leurs relations avec leurs partenaires ? Je vous laisse juger de la réponse et vous remercie de votre attention.

Philippe Baccou 23/11/2013

Pour accéder au texte complet regroupant les 5 chapitres, Cliquer ICI

https://www.polemia.com/les-exces-du-libre-echangisme-et-les-limites-a-apporter-au-libre-echange-55/

Guillaume Bernard répond à Boulevard Voltaire :

Après l’élection d’Emmanuel Macron, c’est le raz de marée pour Emmanuel Macron au premier tour des Législatives. On parle beaucoup de la droitisation de l’électorat ces dernières années. Cela ne se vérifie pas. Qu’est-ce qui s’est passé?

D’abord il y a un certain nombre d’éléments de science politique qu’il faut avoir en tête. Il y a le phénomène majoritaire. Celui-ci veut que, lorsqu’un président de la République est nouvellement élu et que des élections législatives suivent immédiatement, une majorité soit donnée au président de la République. C’est ce qu’on appelle le fait ou le phénomène majoritaire. Ce phénomène est classique et habituel. Il n’y avait pas de raison qu’il ne marche pas pour Emmanuel Macron. Il a été ici décuplé par deux éléments. Premièrement, il y a eu une abstention très forte. Cela provoque un effet démultiplicateur qui fonctionne en plus du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Il y a également une démobilisation, qui se traduit par l’abstention, de toute une partie de l’électorat. Si d’habitude on a schématiquement un combat droite-gauche avec un seul camp qui a perdu, ici on avait plusieurs camps. Comme Emmanuel Macron fait la grande coalition centriste libérale, il réussit à faire la réunification du libéralisme économique à droite, et du libéralisme sociétal à gauche. Dans le fond, il y a plusieurs camps qui ont perdu, aussi bien à gauche qu’à droite. On a donc une démobilisation, un déboussolement de toute une partie de l’électorat qui ne s’est pas rendue aux urnes. D’où le très fort taux d’abstention. Ce premier tour des Législatives est peut-être plus un rejet, un rejet des vieux partis politiques dans lesquels les Français n’ont pas confiance plutôt qu’une véritable et pérenne adhésion à Emmanuel Macron et à son mouvement politique.

Est-ce qu’à votre avis Emmanuel Macron va empêcher toute opposition ou au contraire va précipiter une recomposition?

La victoire d’Emmanuel Macron a cet énorme avantage qu’elle clarifie les enjeux doctrinaux, aussi bien chez les caciques des différents partis politiques que chez les électeurs. Le choix est clairement fait. Lorsque l’on vote pour Emmanuel Macron, que l’on vienne de la gauche ou de la droite, on est effectivement sur des positions libérales. Emmanuel Macron réussit ce tour de force d’occuper un spectre politique extrêmement large qui fait que même s’il n’y a pas forcément une adhésion farouche, pleine et entière, sereine envers sa personne et ses idées, il divise toute opposition possible. La pérennité d’En Marche !, c’est de pouvoir empêcher toute coalition des forces qui s’opposeraient à lui. Il y a donc un incontestable effondrement des autres forces politique PS et LR, tout simplement parce que c’étaient des forces politiques qui étaient hybrides, et en grandes parties devenues sociale-libérale pour le PS, et libérale tout court pour les Républicains. La logique est que ces forces politiques éclatent. La France Insoumise ne progresse pas puisque les idées socialistes sont dévalorisées et que le vote pour Jean-Luc Mélenchon n’avait été, dans le fond, qu’un soubresaut lors des élections présidentielles. Quant au Front National qui visait plus à séduire l’électorat mélenchonniste que celui de Fillon par sa stratégie politique, il a déboussolé et démobilisé toute une partie de son électorat. De la même manière, LR qui a appelé à voter Emmanuel Macron a préparé d’une certaine manière la victoire d’Emmanuel Macron et de ses candidats aux Législatives.

Aujourd’hui, la droite est éparpillée. Elle a une occasion historique de réfléchir sur ses valeurs et de se réorganiser en affirmant véritablement ce qu’elle est ontologiquement parlant et pas simplement par un positionnement sur l’échiquier et sur le spectre politique."

Quel plaisir, que dis-je quel bonheur, d’entendre ce matin pour bien démarrer la journée le nouveau ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer parler d’exemplarité et d’esprit constructif. Le bac va recouvrer ses lettres de noblesse, sa force initiale, on ne le distribuera plus dans une pochette surprise à tous les élèves, sachant ou non lire, ayant suivi ou non une scolarité régulière.

Cette épreuve pourtant décisive pour l’avenir vient donc d’échapper à la médiocrité, à la banalité, à l’égalitarisme à la baisse, dans lequel une certaine ancienne gardienne de chèvres, devenue par l’opération d’un mauvais esprit socialiste, ministre de l’Éducation nationale, voulait que chute ce ministère et qu’ainsi les élèves deviennent des petits moutons faciles à manipuler une fois adultes. On vient d’échapper au pire ! Plus exactement nos enfants viennent d’y échapper et l’avenir est de nouveau assuré avec la nomination d’un très brillant universitaire, dont le sourire et le discours séduisent.

Mais présentons ce nouveau ministre. Entre 1989 et 1991, Jean-Michel Blanquer est chercheur coopérant à l’Institut français d'études andines à Bogota en Colombie. Après son passage à l'université Harvard, il est attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Panthéon-Assas entre 1992 et 1994, puis maître de conférences en droit public à l’université François-Rabelais de Tours jusqu'en 1996 où il devient professeur de droit public à l’Institut d'études politiques de Lille.

En 1998, il est nommé directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL), et enseigne le droit constitutionnel, la théorie du droit et le droit communautaire à l'université Sorbonne-Nouvelle ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris. Il occupe ce poste jusqu'en 2004, année où il est nommé recteur de l'académie de la Guyane pour deux ans. En 2006, il est amené à occuper le poste de directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, poste qu'il quitte le 21 mars 2007 pour devenir recteur de l’académie de Créteil. Sous la direction de Jean-Michel Blanquer, cette académie deviendra un laboratoire où seront expérimentées différentes mesures comme les conventions d'éducation prioritaires avec Sciences Po, ou encore l'expérience de l'internat d'excellence de Sourdun qualifié d'« utopie éducative », qu'il est chargé de développer en France.

Tout à coup, à nouveau la fierté de se sentir Français et celle de croire à une nouvelle ère où l’éducation, base de tout apprentissage et d’une rentrée réussie dans la société, permettra à tous les enfants de devenir adultes, responsables et heureux de l’être. L’Education nationale reprend sa vraie place. Nous sommes sauvés !

Solange Strimon