Maurras rappelle une réticence classique des droites vis-à-vis du libéralisme quand il énonce : « la liberté de qui ? la liberté de quoi ? c’est la question qui est posée depuis cent cinquante ans au libéralisme. Il n’a jamais pu y répondre » (Maurras, Dictionnaire politique et critique, 1938). Pour comprendre cette réticence, il faut remonter aux origines de la droite.

Août – septembre 1789 : à l’occasion du débat constitutionnel, les partisans du veto absolu (et non suspensif) du roi se situent à droite de l’assemblée. À gauche se placent les partisans d’un pouvoir royal faible. Dans le même temps, une partie des droites se prononce en faveur d’une constitution à l’anglaise fondée sur le bicaméralisme. De quoi s’agit-il ? Exactement de deux rapports très différents au libéralisme, et qui concernent dés l’origine les familles politiques qui se situent « à droite ». Être partisan d’un veto royal absolu signifie refuser l’autorité venue « d’en bas », c’est-à-dire du Parlement. C’est, d’emblée, défendre une conception transcendante du pouvoir, et considérer, avec Joseph de Maistre, qu’on ne peut « fonder l’État sur le décompte des volontés individuelles ». À l’inverse, être partisan du bicaméralisme signifie se méfier du peuple tout autant que du pouvoir. Tout en ayant comme point commun l’opposition à la toute-puissance de l’Assemblée constituante, ce sont là deux façons très différentes d’être « à droite ». Le paysage se complique plus encore en prenant en compte les arrière-pensées de chaque position.

Si le bicaméralisme est l’expression constitutionnelle assez claire d’un souci d’alliance ou de compromis entre la bourgeoisie montante et l’aristocratie déclinante, par contre, la revendication d’un pouvoir royal fort peut – et c’est une constante de l’histoire des familles politiques de droite – se faire en fonction de préoccupations non seulement différentes mais contradictoires : s’agit-il de donner au roi les moyens de liquider au profit de la bourgeoisie les pouvoirs nobiliaires qui s’incarnaient dans les anciens parlements, ou au contraire s’agit-il de pousser le roi à s’arc-bouter sur la défense de ces privilèges nobiliaires, ou bien encore de nouer une nouvelle alliance entre roi et peuple contre la montée de la bourgeoisie ? De même, le bicaméralisme a pour préoccupation d’affaiblir le camp des « patriotes » (c’est-à-dire de la gauche), et rencontre donc des soutiens « à droite ». Pour autant, est-il « de droite » dans la mesure où il relève d’une méfiance devant tout principe d’autorité ? En tant que moyen d’empêcher la toute-puissance de l’Assemblée constituante, ne relève-t-il pas indiscutablement du libéralisme, c’est-à-dire d’une attitude moderne qu’exècrent une grande partie des droites ?

Cette attitude moderne a ses racines, comme l’a bien vu Benjamin Constant, dans un sens différent de la liberté chez les Anciens et les Modernes. Le bonheur étant passé dans le domaine privé, et étant, sous cette forme, devenu « une idée neuve en Europe » (Saint-Just), la politique moderne consiste à ne pas tout attendre de l’action collective. La souveraineté doit ainsi être limitée, ce qui va plus loin que la simple séparation des pouvoirs. « Vous avez beau diviser les pouvoirs : si la somme totale du pouvoir est illimitée, les pouvoirs divisés n’ont qu’à former une coalition et le despotisme est sans remède » (Benjamin Constant). Tel est le principe de fond du libéralisme : la séparation tranchée des sphères privées et publiques. Conséquence : la crainte du pouvoir en soi. Car dans le même temps, la désacralisation du monde aboutit à ce que chacun estime – comme l’avait vu Tocqueville, avoir « un droit absolu sur lui-même », par déficit de sentiment de participation à la totalité du monde. En sorte que la volonté souveraine ne peut sortir que de « l’union des volontés de tous ». La réunion des conditions d’une telle unanimité étant à l’évidence difficile, – ou dangereuse – le libéralisme y supplée en affirmant le caractère « naturel » – et par là indécidable – de toute une sphère de la vie sociale : la sphère économique, celle de la production et reproduction des conditions de la vie matérielle. Rien de moins.

Un tel point de vue par rapport à l’économie et aux rapports de travail dans la société n’est caractéristique que de l’une des droites – une droite qui n’est pas « née » à droite mais qui a évolué vers le freinage d’un mouvement qu’elle avait elle-même contribué à engendrer. C’est en quelque sorte la droite selon le « droit du sol » contre la droite selon le « droit du sang ». Relève de la première l’homme politique et historien François Guizot, valorisant la marche vers le libéralisme avant 1789, mais cherchant à l’arrêter à cette date. C’est la droite orléaniste. Les autres droites, celles qui le sont par principe – et parce qu’elles croient aux principes – prônent l’intervention dans le domaine économique et social. « Quant à l’économie, on ne saurait trop souligner combien le développement d’une pensée sociale en France doit à la droite, remarque François Ewald. […] Il ne faut pas oublier que les premiers critiques de l’économie bourgeoise et des méfaits du capitalisme ont été des figures de droite (Villeneuve de Barjemont, Sismonde de Sismondi) (1). »

Cette critique des sociétés libérales par certaines droites n’est pas de circonstance. Elle s’effectue au nom d’une autre vision de l’homme et de la société que celle des libéraux. « Il y a une sociologie de droite, précise encore François Ewald, peut-être occultée par la tradition durkheimienne, dont Frédéric Le Play est sans doute avec Gabriel de Tarde le représentant le plus intéressant ». La pensée anti-libérale de droite est, de fait, jalonnée par un certain nombre d’acteurs et de penseurs importants. Joseph de Maistre et Louis de Bonald voient dans l’irréligion, le libéralisme, la démocratie des produits de l’individualisme. Le catholique Bûchez (1796 – 1865), pour sa part, défend les idées de l’association ouvrière par le biais du journal L’Atelier. Le Play, de son côté, critique « les faux dogmes de 1789 » : la perfection originelle de l’homme (qui devrait donc être restaurée), sa liberté systématique, l’aspiration à l’égalité comme droit perpétuel à la révolte. La Tour du Pin, disciple de Le Play, critique la séparation (le « partage ») du pouvoir, considérant que celui-ci doit s’incarner dans un prince, mais propose la limitation du pouvoir et la consultation de la société (civile) notamment par la représentation corporative : le refus du libéralisme n’équivaut pas à une adhésion automatique à l’autoritarisme.

Par contre, le refus d’une société réduite à des atomes individuels est une constante de la pensée de droite, de l’école contre-révolutionnaire aux divers traditionalismes. Maurras a défendu l’idée, dans ses Réflexions sur la révolution de 1789, que la loi Le Chapelier interdisant l’organisation des travailleurs était un des actes les plus néfastes de la Révolution. Il établit un lien entre celle-ci et le libéralisme pour, tous les deux, les condamner. « L’histoire des travailleurs au XIXe siècle, écrit Maurras, se caractérise par une ardente réaction du travailleur en tant que personne à l’encontre de son isolement en tant qu’« individu », isolement imposé par la Révolution et maintenu par le libéralisme (2). » Thierry Maulnier résumait de son côté l’opinion d’une Jeune Droite composante essentielle des « non-conformistes de années Trente » en écrivant : « Il devait être réservé à la société de structure libérale d’imposer à une catégorie d’individus un mode de dépendance qui tendait, non à les attacher à la société, mais à les en exclure (3) ».

L’Espagnol José Antonio Primo de Rivera formulait un point de vue largement répandu dans la droite française extra-parlementaire quand il évoquait, en 1933, la signification du libéralisme économique. « L’État libéral est venu nous offrir l’esclavage économique, en disant aux ouvriers : vous êtes libres de travailler; personne ne vous oblige à accepter telle ou telle condition. Puisque nous sommes les riches, nous vous offrons les conditions qui nous conviennent; en tant que citoyens libres, vous n’êtes pas obligés de les accepter; mais en tant que citoyens pauvres, si vous ne les acceptez pas, vous mourrez de faim, entourés, bien sûr, de la plus haute dignité libérale. »

Les critiques à l’égard du libéralisme énoncées par une partie des droites sont parallèles à celles énoncées d’un point de vue catholique par Louis Veuillot, puis par René de La Tour du Pin et Albert de Mun, promoteurs des Cercles catholiques d’ouvriers, qui furent confortés par l’encyclique Rerum Novarum (1891), mais dont les positions annonçaient avec cinquante ans d’avance celles de Divini Redemptoris (1937). C’est à ce moment que se met en forme, à droite (avec Thierry Maulnier, Jean-Pierre Maxence, Robert Francis, etc.), une critique du productivisme complémentaire de la critique du libéralisme. La Jeune Droite rejoignait sur ce point la critique d’auteurs plus inclassables (Drieu La Rochelle, Robert Aron, Arnaud Dandieu, …).

Si l’anti-productivisme, comme l’anti-économisme (celui par exemple de la « Nouvelle Droite » du dernier quart du XXe siècle) apparaissent par éclipse à droite, la condamnation du libéralisme est le noyau commun de la pensée de droite. Caractéristique dans sa banalité droitière même est le propos de Pierre Chateau-Jobert : « Le libéralisme, écrit-il, […] a pris la liberté pour seule règle. Mais pratiquement, c’est le plus fort, ou le moins scrupuleux, ou le plus riche, qui est le plus “ libre ”, puisqu’il a le plus de moyens (4) ». Droitiste d’une envergure plus considérable, Maurice Bardèche ira jusqu’à déclarer que, comme Jean-Paul Sartre, il « préfère la justice à la liberté ».

Cette conception de la liberté comme toujours subordonnée à d’autres impératifs explique que la droite soit à l’origine de nombreuses propositions sociales. En 1882, Mgr Freppel demande la création de retraites ouvrières. En 1886, Albert de Mun propose la limitation de la journée de travail à dix heures et, en 1891, demande la limitation du travail des femmes et des enfants. En 1895, le même de Mun demande que soit reconnue aux syndicats la possibilité de posséder de biens à usage collectif. En 1913, Jean Lerolle réclame l’instauration d’un salaire minimum pour les ouvrières à domicile (5).

Les projets de réorganisation des rapports sociaux de Vichy (la Charte du travail soutenue par nombre de syndicalistes) comportent de même des aspects socialement protecteurs. Enfin, la difficulté de réaliser des transformations sociales qu’a montré l’expérience de gauche de 1981 à 1983 permet de réévaluer les projets de participation et de « troisième voie » du Général de Gaulle et de certains de ses soutiens venus de la droite radicale comme Jacques Debu-Bridel, d’ailleurs anciens du Faisceau de Georges Valois.

La critique du libéralisme par la droite – hormis le courant orléaniste -, concerne tout autant l’économie que le politique. Le parlementarisme, expression concrète du libéralisme politique selon la droite est, jusqu’à l’avènement de la Ve République, accusé de fragmenter l’expression de la souveraineté nationale, et de la soumettre aux groupes de pression. Pour Barrès, « le parlementarisme aboutit en fait à la constitution d’une oligarchie élective qui confisque la souveraineté de la nation ». D’où sa préférence pour le plébiscite comme « idée centrale constitutive » : « le plébiscite reconstitue cette souveraineté parce qu’il lui donne un mode d’expression simple, le seul dont elle puisse s’accompagner ».

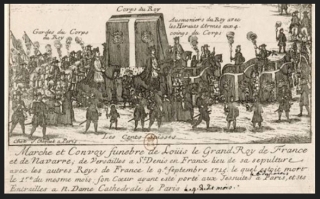

De son côté, Déroulède précise : « Vouloir arracher la République au joug des parlementaires, ce n’est pas vouloir la renverser, c’est vouloir tout au contraire instaurer la démocratie véritable ». Péguy, pour sa part, dénonce en 1902 le parlementarisme comme une « maladie ». Trente années plus tard, André Tardieu (1876 – 1945), chef d’une droite modernisatrice de 1929 à 1936, créateur des assurances sociales, député de Belfort (ville se dotant souvent de députés originaux), auteur de La révolution à refaire voit dans le parlementarisme « l’ennemi de la France éternelle ». Dans un contexte singulièrement aggravé, et énonçant le point de vue de la « Révolution nationale », Charles-Emmanuel Dufourcq, dans Les redressements français (6) concentre aussi ses attaques contre le parlementarisme et l’autorité « venue d’en-bas » comme causes, tout au long de l’histoire de France, des affaiblissements dont le pays n’est sorti que par le recours à l’autorité indiscutée d’un roi, d’un Napoléon ou d’un Pétain. Il manifestait ainsi une remarquable continuité – ou une étonnante absence d’imagination selon le point de vue – avec les tendances théocratiques de la Contre-Révolution.

En revanche, plus marginaux sont les secteurs de la droite qui se sont sentis concernés par la critique du parlementarisme effectuée par le juriste Carré de Malberg, qui inspirera René Capitant et les rédacteurs de la Constitution de 1958. Dès le XIXe siècle, aussi bien la droite dans ses composantes non-orléanistes que la gauche des démocrates et des socialistes – de Ledru-Rollin à Proudhon – sont en porte à faux par rapports aux mythes fondateurs de la modernité française. « L’objectif de 1789 […] consiste, indique Pierre Rosanvallon, à démocratiser, “ politiquement ”, le système politique, qui est d’essence absolutiste, et à libéraliser, “ sociologiquement ”, la structure sociale, qui est d’essence féodale (7) ».

La difficulté du processus tient dans sa simultanéité (et c’est la différence avec l’Angleterre). D’un côté, la gauche socialiste veut « républicaniser la propriété » (Jules Guesde), de l’autre, une certaine droite met en cause « les responsabilités des dynasties bourgeoises » (Emmanuel Beau de Loménie) et le libéralisme qui les a laissé prendre tant de place. Rien d’étonnant à ce que des convergences apparaissent parfois (le Cercle Proudhon avant 1914, les planistes et « non-conformistes des années Trente », le groupe Patrie et Progrès au début de la Ve République, …).

En effet, pour toute la période qui va du milieu du XIXe siècle à nos jours, la distinction proposée par René Rémond en 1954 entre trois droites, légitimiste, orléaniste, bonapartiste, apparaît peu adaptée. D’une part, l’appartenance du bonapartisme à la droite est très problématique : c’est un centrisme césarien. D’autre part, l’orléanisme est écartelé dès son origine entre conservatisme et libéralisme : conservatisme dont François Guizot est une figure centrale, qualifiée par Francis-Paul Benoît de « conservateur immobile, donc non libéral (8) », le libéralisme étant représenté, plus que par les économistes « classiques », par les saint-simoniens modernistes ralliés à Napoléon III.

À partir de 1870, le clivage qui s’établit, « à droite », oppose, plutôt que les trois droites de la typologie de René Rémond, une droite radicale (radicalement de droite, et non conjoncturellement radicalisée), voire une « droite révolutionnaire » (Zeev Sternhell) en gestation, et une droite libérale-conservatrice. L’organisation d’une « droite » libérale au plan économique, conservatrice au plan politique est en effet ce qui permet après le Second Empire le passage, sinon sans heurts, du moins sans révolutions de la France dans l’univers bourgeois et capitaliste. C’est à l’évidence à cette droite que pensait un jour François Mitterrand disant : « la droite n’a pas d’idées, elle n’a que des intérêts ». C’est la droite comme la désigne désormais le sens commun.

Entre la droite révolutionnaire (forme extrême de la droite radicale) et la droite libérale (qui n’est conservatrice que dans la mesure où un certain conservatisme, notamment moral, est le moyen de faire accepter le libéralisme), la vision de la politique est toute différente. Du point de vue libéral, dans la mesure où la souveraineté ne peut venir que du consensus, le champ de la « naturalité » économique et sociale doit être étendu le plus possible. À la suite des penseurs libéraux français comme Bastiat, Hayek affirme que « le contrôle conscient n’est possible que dans les domaines où il est vraiment possible de se mettre d’accord » (ils ne sont évidemment pas très nombreux).

Tout autre est l’attitude du radicalisme de droite (appelé souvent « extrême droite » avec de forts risques de contresens). Jean-François Sirinelli, coordinateur d’une Histoire des droites en France (9), remarque que « l’extrême droite aspire rien moins qu’à un état fusionnel de la politique ». Certes. En d’autres termes, elle aspire à retrouver – ou à inventer – un critère d’indiscutabilité du principe d’autorité, et du lien social lui-même. Conséquence : cette droite radicale tend à ne pas décliner son identité comme celle d’une droite, s’affirmant « ni de droite, ni de gauche » (Barrès, Valois, Bertrand de Jouvenel, Doriot, les hommes des Équipes d’Uriage, le Jean-Gilles Malliarakis des années 80, …), ou encore « simultanément de droite et de gauche » (la « Nouvelle Droite »).

La difficulté de caractériser la droite par des idées à amener certains analystes comme Alain-Gérard Slama à essayer de la définir par un tempérament. Celui-ci consisterait, selon Slama, dans la recherche du compromis. Cette hypothèse ne fait que souligner l’existence de deux droites, une droite libérale, et la droite radicale, que presque tout oppose. Si la première recherche effectivement les accommodements, la droite radicale se caractérise plutôt par la recherche d’un dépassement synthétique des contradictions du monde moderne. À divers égards, sous des formes et à des niveaux très différents, c’est ce qui rassemble Le Play, Péguy, Bernanos, Drieu la Rochelle, Charles de Gaulle. Dépassement des contradictions de la modernité : vaste programme… que ces hommes – pas toujours « à droite », mais sans doute « de droite » – n’ont jamais envisagé de mettre en œuvre par des moyens par principe libéraux.

Pierre Le Vigan

Notes

1 : François Ewald, Le Magazine littéraire, « La droite. Idéologies et littérature », décembre 1992.

2 : cité dans Thomas Molnar, La Contre-Révolution, La Table Ronde, 1981.

3 : Thierry Maulnier, Au-delà du nationalisme, Gallimard, 1938, p. 153.

4 : Pierre Chateau-Jobert, Manifeste politique et social, Diffusion de la pensée française, 1973.

5 : Cf. Charles Berrias et Michel Toda, Enquête sur l’histoire, n° 6, 1992, p. 13.

6 : Charles-Emmanuel Dufourcq, Les redressements français, Lardanchet, 1943.

7 : François Furet, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, La République du centre. La fin de l’exception française, Calmann-Lévy, 1988.

8 : Francis-Paul Benoît, Les idéologies politiques modernes. Le temps de Hegel, P.U.F., 1980, p. 314.

9 : cf. Histoire des droites en France, Gallimard, trois volumes, 1992.

• Le présent article, remanié pour Europe Maxima, est paru dans Arnaud Guyot-Jeannin (sous la direction de), Aux sources de la droite, L’Âge d’Homme, 2000.

http://www.europemaxima.com/la-droite-et-le-liberalisme-par-pierre-le-vigan/

Faut-il s'étonner ? Faut-il s'indigner ? à propos des manifestations de nostalgie sincères, chez les uns, et des accès d'un encensement artificiel, de la part des médias, des pouvoirs publics et du bon peuple. On hésite.

Faut-il s'étonner ? Faut-il s'indigner ? à propos des manifestations de nostalgie sincères, chez les uns, et des accès d'un encensement artificiel, de la part des médias, des pouvoirs publics et du bon peuple. On hésite.