culture et histoire - Page 1719

-

"MERIDIEN ZERO ACCUEILLE ADRIANO SCIANCA" fevrier 2013

-

Le « Dictionnaire Nietzsche » par Pierre LE VIGAN

Voilà un ouvrage qui sera bien utile : un dictionnaire des mots de Nietzsche. « Chaque mot est un préjugé », disait l’homme de Sils Maria. Il faut donc se soucier du sens qu’on leur donne. Nietzsche a voulu ne pas trébucher sur « des mots pétrifiés ». « Le langage est bavard, […] il lui arrive de bégayer, plus qu’il ne le pense » soulignent les auteurs. Nietzsche a voulu avoir « un langage à moi pour toutes ces choses à moi ». Il espérait ainsi éviter les contresens et empêcher que « les porcs et les dilettantes » ne fassent irruption dans le jardin de ses pensées.

Il n’y est évidemment pas totalement parvenu. D’autant que pour Nietzsche, les mots ne sont pas des choses mais désignent avant tout des processus et des perspectives. Isolés, les mots ne signifient rien, ils doivent être compris en tenant compte, notamment, de leur origine pulsionnelle. Chaque notion est expliquée dans les différents contextes dans lesquels Nietzsche la fait se mouvoir. Le dictionnaire comporte une cinquantaine de mots, il va de l’apparence (« la véritable et l’unique réalité des choses ») au corps (« prendre pour point de départ et fil conducteur le corps, voilà l’essentiel »), en passant par la volonté de puissance (« forme primitive de l’affect »). Un livre à garder à portée de main.

Pierre Le Vigan http://www.europemaxima.com/

Céline Denat et Patrick Wotling, Dictionnaire Nietzsche, Ellipses, 308 p., 18 €.

-

« L’effondrement des sociétés complexes » de Joseph A. Tainter

« Les sociétés industrielles sont soumises aux mêmes principes qui ont provoqué l’effondrement d’anciennes sociétés ».

Les éditions « Le Retour aux sources » viennent de publier un ouvrage que l’anthropologue et historien américain Joseph A. Tainter avait écrit en 1988. Ce livre est consacré au sujet récurrent du déclin, de la décadence et de l’effondrement des sociétés et des civilisations ; son intérêt réside dans la thèse novatrice et séduisante que Joseph Tainter expose clairement et qui enrichit considérablement la réflexion sur un sujet difficile et fascinant (B.G.).

La décadence : une interrogation éternelle

Depuis l’Antiquité, le déclin, la décadence et l’effondrement des sociétés ont frappé les esprits curieux et inspiré des théories explicatives extrêmement variées. Le nombre et la variété des sociétés ayant connu de tels processus sont extrêmement grands. L’effondrement de l’Empire romain est l’exemple le plus fréquemment cité et celui qui a fait l’objet du plus grand nombre d’études, mais l’Empire Zhou a connu le même destin au troisième siècle avant notre ère, tout comme la civilisation Harappéenne de la vallée de l’Indus qui a disparu vers 1750 avant notre ère après 700 ans d’existence, la civilisation mésopotamienne (-1800/-600), l’ancien Empire d’Egypte(-3100/-2200), l’Empire Hittite (-1800/-1100), la Civilisation Minoenne (-2000/-1200), la civilisation Mycénienne (-1650/-1050), la civilisation des Olmèques (-1150/-200) ou celle des Mayas… Des sociétés et des civilisations de toutes tailles et situées dans toutes les régions de notre planète ont disparu plus ou moins rapidement.

Parmi les causes du déclin qui ont été proposées par les historiens et les philosophes, on peut citer : la diminution ou l’épuisement d’une ou de plusieurs ressources vitales dont dépend la société ; la création d’une nouvelle base de ressources trop abondante ; les catastrophes insurmontables ; l’insuffisance des réactions aux circonstances ; les envahisseurs ; les conflits de classes, les contradictions sociales, la mauvaise administration ou l’inconduite des élites ; les dysfonctionnements sociaux ; les facteurs mystiques ; les enchaînements aléatoires d’événements ; les facteurs économiques. Joseph Tainter considère que toutes ces causes ne sont que des causes secondaires d’un mal plus profond : la diminution de l’efficacité globale des organisations sociopolitiques complexes.

Complexité et énergie

Joseph Tainter introduit dans le débat un paramètre essentiel qui a été le plus souvent ignoré par les précédents analystes du déclin :

« Les sociétés humaines et les organisations politiques, comme tous les systèmes vivants, sont maintenues par un flux continu d’énergie … Au fur et à mesure que les sociétés augmentent en complexité, sont créés plus de réseaux entre individus, plus de contrôles hiérarchiques pour les réguler ; une plus grande quantité d’information est traitée… ; il y a un besoin croissant de prendre en charge des spécialistes qui ne sont pas impliqués directement dans la production de ressources ; et ainsi de suite. Toute cette complexité dépend des flux d’énergie, à une échelle infiniment plus grande que celle qui caractérise les petits groupes de chasseurs-cueilleurs ou d’agriculteurs autosuffisants. La conséquence est que, tandis qu’une société évolue vers une plus grande complexité, les charges prélevées sur chaque individu augmentent également, si bien que la population dans son ensemble doit allouer des parts croissantes de son budget énergétique au soutien des institutions organisationnelles. C’est un fait immuable de l’évolution sociale et il n’est pas atténué par le type spécifique de source d’énergie ».

Il a examiné l’histoire du déclin de l’Empire romain et de quelques autres sociétés en ayant à l’esprit le paradigme énergétique et en a conclu que ces sociétés n’ont pas réussi à satisfaire leurs besoins énergétiques croissants. Les maux qui ont été énumérés précédemment et qui sont apparus juste avant la disparition de ces entités n’ont pas été, selon Joseph Tainter, les causes mais les conséquences d’un affaiblissement lié à la divergence croissante entre, d’une part, les moyens nécessaires au maintien de leurs structures complexes et, d’autre part, les ressources énergétiques disponibles.

Loi des rendements décroissants et civilisation industrielle

Selon la thèse de Tainter, l’investissement dans la complexité sociopolitique atteint un point où les bénéfices d’un tel investissement commencent à décliner, d’abord lentement, puis beaucoup plus rapidement.

« Ainsi, non seulement une population alloue de plus en plus grandes quantités de ressources au soutien d’une société en évolution, mais, après un certain point, des quantités plus grandes de cet investissement produiront de plus petites augmentations de rendement. Nous montrerons que les rendements décroissants sont un aspect récurrent de l’évolution sociopolitique et de l’investissement dans la complexité ».

Un chapitre de l’ouvrage est consacré aux observations qui ont été faites au sein de la civilisation industrielle moderne qui est, semble-t-il, elle aussi soumise à la loi des rendements décroissants. Comme les civilisations qui l’ont précédée, cette civilisation connaît une décroissance des rendements de ses investissements. Ainsi le nombre des brevets déposés par habitant ou par scientifique ne cesse de décroître bien que les moyens mis en œuvre pour la recherche et développement n’aient jamais été aussi importants. Ainsi aux Etats-Unis, le nombre d’employés dans la recherche industrielle a augmenté de 560% entre 1930 et 1954, tandis que le nombre de brevets déposés par les entreprises n’a augmenté que de 23% entre 1936/1940 et 1956/1960 ! Cette tendance a été constatée dans une étude portant sur cinquante pays développés et vérifiée dans différents secteurs techniques.

Le déclin de notre civilisation est-il inévitable ?

Comme nous l’avons écrit précédemment, les observations faites au sein de notre propre civilisation indiquent qu’elle est soumise à la loi des rendements décroissants. Nous avons vu aussi que les sociétés complexes devaient mobiliser toujours plus de ressources énergétiques pour augmenter leur complexité. Notre civilisation, qui est de loin la plus complexe de toutes les civilisations ayant existé, repose sur une consommation d’énergie considérable. Sa complexification a été possible du fait de la découverte des ressources énergétiques fossiles, charbon, pétrole et gaz, et à la mise au point de techniques permettant leur transformation en énergie thermique, mécanique et électrique. L’importance de ces énergies fossiles n’est pas proportionnelle à leur coût actuel (64 milliards d’euros pour un produit national brut de 2000 milliards en 2012 en France) parce que, si l’on en croit Jean-Marc Jancovici qui est professeur d’énergétique à l’Ecole Polytechnique, en l’absence de ces énergies fossiles notre production serait le centième de ce qu’elle est aujourd’hui. Autant dire que notre civilisation repose beaucoup plus sur ces énergies que sur notre génie technique et scientifique. Ceci explique aussi le fait que parmi les pays ayant découvert les premiers les principes de la thermodynamique, ceux qui ont décollé le plus rapidement sont ceux qui disposaient des énergies fossiles les plus abondantes et les plus facilement extractibles. Le problème qui se profile à l’horizon compte tenu de la consommation de plus en plus importante de ces ressources fossiles, c’est leur pénurie qui commence à se faire sentir (on ne parvient plus à augmenter la production mondiale de pétrole bien que tous les robinets soient ouverts en grand). Les débats concernant les réserves de ressources énergétiques fossiles ne sont pas clos mais, ce qui est certain, c’est qu’elles vont s’épuiser. Par conséquent, soit nous maîtriserons rapidement de nouvelles sources susceptibles de fournir des quantités très importantes d’énergie et notre civilisation pourra poursuivre son chemin, soit nous n’y parviendrons pas, auquel cas son déclin sera inéluctable. De plus, nous avons vu ci-dessus que le rythme des découvertes scientifiques diminuait régulièrement malgré l’augmentation continue des moyens mis en œuvre, ce qui, si cette tendance se confirme, pourrait nous condamner à la stagnation. La baisse continue de la croissance des économies les plus développées est peut-être le signe d’un certain essoufflement scientifique et d’un début de pénurie énergétique.

Il ne fait aucun doute que la pénurie énergétique cumulée à la stagnation scientifique remettrait totalement en cause l’avenir de la civilisation industrielle et que, dans un tel cas, le retour à une civilisation moins complexe s’imposerait. Le déclin de notre civilisation n’est donc pas écrit mais il est, selon Joseph Tainter, possible :

« Si l’effondrement n’est pas pour le futur immédiat, cela ne revient pas à dire que le niveau de vie industriel bénéficie également d’un sursis. A mesure que les rendements marginaux baissent (un processus en cours) jusqu’au point où un nouveau subside d’énergie sera mis en place, le niveau de vie dont les sociétés industrielles ont bénéficié ne croîtra pas si rapidement, et pour certains groupes et nations, il restera statique ou baissera … Bien que nous aimions nous considérer comme des êtres spéciaux dans l’histoire du monde, les sociétés industrielles sont en fait soumises aux mêmes principes qui ont provoqué l’effondrement d’anciennes sociétés. Si la civilisation s’effondre à nouveau, ce sera à partir d’un échec à tirer profit du sursis actuel ».

Bruno Guillard, 15/11/2013

Joseph A. Tainter, L’Effondrement des sociétés complexes, Editions « Le Retour aux sources », 2013, 318 pages.

http://www.polemia.com/leffondrement-des-societes-complexes-de-joseph-a-tainter/ -

Le mythe du programme du CNR

Il sert encore de socle au monopole de la sécurité sociale. Enfonçons donc le clou aujourd'hui encore de ce mensonge communiste, que nous évoquions dans notre précédente chronique. (1)⇓

Vu en effet sous l'angle de l'Histoire on ferait injure au souvenir des patriotes de la résistance en présentant le document "Les Jours Heureux", pompeusement et tardivement appelé "programme du CNR", comme l'émanation de leur volonté, représentant effectivement leur combat commun.

Ce texte, gros tract de 6 pages, est daté de mars 1944. Il ne reflète certainement pas l'intention de Jean Moulin, arrêté en juin 1943. Il s'écarte très largement, et plus encore il rejette, les conclusions libérales des travaux très sérieux du Comité général d'études de 9 membres que l'unificateur de la résistance intérieure avait mis en place. Il n'exprime donc en aucun cas le point de vue d'ensemble des combattants et des réseaux clandestins luttant contre l'occupant sur le territoire français.

La première, la plus éclatante raison devrait sauter aux yeux.

Quelque 3 à 5 % de la population de l'Hexagone sur les quatre années noires peuvent être considérés comme ayant participé à cet immense combat. (2)⇓ Ces hommes et ces femmes se réclamaient pour la plupart d'une aspiration nationale et non partisane. (3)⇓

Il s'agissait donc pour eux de libérer leur pays tout entier. Comment le mettre en doute ? À leurs yeux n'en étaient écartées qu'une poignée de traîtres et une très petite minorité d'égarés. Cette perspective ne pouvait donc coïncider avec ce que les politiques désignent sous le nom de "programme". (4)⇓

La deuxième objection regarde bien évidemment l'expression du débat interne, au moment considéré, entre les divers réseaux, de toutes obédiences, au-delà même de leur unification dans l'action.

On a beaucoup évoqué, dans les 25 dernières années encore, et notamment depuis le procès de Lyon en 1987 (5)⇓ le tragique rendez-vous de Caluire de juin 1943. Sans insister inutilement sur le rôle très suspects du couple des militants staliniens Aubrac (6)⇓ on admettra que le secret en fut partagé par trop de gens. Dès lors la fuite de son information au bénéfice des structures de répression ne saurait surprendre quiconque a pu mesurer les difficultés inhérentes à toute action clandestine, et les règles de sécurité qu'elles impliquent. Un réseau urbain tient ainsi rarement plus de six mois.

À débattre sur un programme dans un tel contexte on risque de se diviser gravement. On doit aussi malheureusement évoquer le développement d'une sordide guerre civile qui se radicalisera progressivement, à partir de janvier 1943 et des chaînes de représailles locales. En ce sens le document "Les Jours Heureux" s'inscrit de façon très réaliste dans cette atmosphère. On ne doit pas s'étonner ce soi-disant "programme du CNR" de 6 pages accorde plus d'importance à la vengeance qu'à ce qu'on appelle aujourd’hui la retraite par répartition. Le terme, qui ne veut rien dire, n'est pas employé en ce temps-là. Et le mécanisme lui-même remonte au gouvernement de l'amiral Darlan et à la charte du travail de 1941. Il sera simplement confirmé par les fameuses ordonnances de 1945, dont on prétend aujourd'hui qu'elles auraient fondé un modèle social français intangible et indépassable. Soulignons d'ailleurs que ni en 1941 ni en 1945 on n'envisage la "généralisation de la sécurité sociale" (7)⇓ mais simplement une protection accordée aux travailleurs les plus démunis. Cette idée de généralisation remonte à la loi d'Ambroise Croizat de 1946. Supposée entrer en en vigueur le 1er juillet elle se heurtera dès le 11 juillet à la grève des cadres Elle ne s'imposera dans la pratique qu'avec le plan Juppé de 1995-1997, soit un demi-siècle plus tard. (8)⇓

On ne peut pas confondre par conséquent un texte de combat, très court et très vague avec un projet de société.

Les rédacteurs du texte étaient quatre communistes (9)⇓ et non seize représentants de toutes les tendances de la résistance.

Ces gens n'ont pas pu consulter les réseaux, et ils se sont évidemment gardés d'une telle démarche, se contentant de deux ou trois réunions dans une ferme de la région parisienne entre janvier et mars, autour d'un brouillon rédigé par Villon. Dans la plus pure tradition marxiste, léniniste et stalinienne ils appellent à l'action concrète, "dialectique", contre l'ennemi qu'ils désignent à ce moment précis. Il faut lire la presse communiste pour le comprendre. Quand L'Huma parle en 1944 de "la haine devoir national", "à chaque Parisien son Boche", il ne s'agit pas d'une figure de style. Le financement public de la protection sociale passe, pour le moins, au second rang. Il n'en sera question que beaucoup plus tard, de manière toujours superficielle et démagogique du reste.

Thorez l'a dit une fois pour toutes, il suffit de "faire payer les riches".

Que ferait-on sans eux n'est-il pas vrai ?

JG Malliarakis http://www.insolent.fr/2013/11/le-mythe-du-programme-du-cnr.html

Apostilles

1) cf. L' Insolent du 21 novembre ."Les jours heureux du parti communiste" ⇑

2) Le rapport Kaltenbrunner de 1943 évalue à 80 000 personnes en zone sud et 25 000 en zone nord les effectifs de l'Armée secrète. Il la prend très au sérieux et lui accorde une importance très supérieure à la place qu'elle occupe dans L'Histoire de la seconde guerre mondiale de sir Basil Lidell Hart qui fait ordinairement référence. ⇑

3) Ainsi, quand Daniel Cordier rencontre Jean Moulin, dont il va devenir le plus proche collaborateur, il vient lui-même de l'Action française, et ne s'en cache pas, cependant que le créateur des Mouvements unis de résistance, fondateur et premier président du CNR appartenait au grand orient et avait soutenu le front populaire. ⇑

4) Rappelons ainsi, à l'intention des quelques personnes sincères qui s'en réclament aujourd'hui encore, que le général De Gaulle a toujours exprimé sa propre réticence sinon son évident mépris pour ce concept qu'il jugeait, à juste titre, politicien.⇑

5)Compte tenu de son importance historique exceptionnelle la chaîne franco-allemande Arte fut autorisée à en diffuser les images.⇑

6) cf. dans L'Insolent du 17 avril 2012⇑

7) c'est cela et pas autre chose que dénoncent les adversaires du monopole. ⇑

8) cf. L'Insolent du 6 novembre "Un combat de trop de la Sécu monopoliste ?"⇑

9) cf. L'Humanité le 19 novembre. -

1er décembre : Philippe de Villiers à Nantes

-

[Reportage] 11 novembre 1940 - 11 novembre 2013 : une même résistance

C’est avec retard que nous présentons à nos lecteurs le reportage photographique de la commémoration, le 11 novembre 2013 au soir, de la manifestation patriotique du 11 novembre 1940 à laquelle participèrent de nombreux étudiants parisiens d’Action française.

Les arrestations de patriotes opérées par l’occupant allemand furent alors nombreuses. Mais le matin même du 11 novembre 2013, les arrestations de patriotes opérées sur les ordres de l’occupant hollandais de l’Elysée ont été tout aussi nombreuses. D’où le retard mis à la diffusion de ce reportage.

En effet, plus de 50 militants d’Action française étaient encore en garde à vue sur l’ordre de Manuel Valls lorsque se déroulait la commémoration à l’Etoile le soir.

Cela n’a pas empêché une foule nombreuse de se presser devant la plaque honorant les résistants du 11 novembre 1940, autour d’Oliver Perceval, secrétaire général de l’Action française, et d’André Pertuzio, co-organisateur de la manifestation du 11 novembre 1940 et Vice-président de l’Amicale des Résistants du 11 Novembre 1940, qui a tenu à soutenir dans un communiqué les jeunes patriotes qui, le matin même, avait suivi ses traces et celles de ses camarades de 1940.

Cette foule est venue honorer à la fois les résistants de 1940 et ceux de 2013.

Les premiers arrivés, portant les drapeaux

Les premiers arrivés, portant les drapeaux La foule commence à se presser autour de la plaque commémorative

La foule commence à se presser autour de la plaque commémorative La gerbe de l’Action française se fraie un chemin jusqu’à la plaque

La gerbe de l’Action française se fraie un chemin jusqu’à la plaque La minute de silence

La minute de silence La plaque

La plaque Olivier Perceval et les porte-drapeaux

Olivier Perceval et les porte-drapeaux De gauche à droite : Olivier Perceval, écoutant le témoignage d’André Pertuzio

De gauche à droite : Olivier Perceval, écoutant le témoignage d’André Pertuziohttp://www.actionfrancaise.net/craf/?Reportage-11-novembre-1940-11

-

Contre l’historiquement correct (archive 2003)

« Quelle époque peut mieux que la nôtre comprendre l'inquisition médiévale à condition que nous transposions le délit d'opinion du domaine religieux au domaine politique ? » (Régine Pernoud).

Pour qui aime l'histoire, ce livre remplit bien son office. L'auteur, Jean Sévillia, est journaliste et critique littéraire. Rédacteur en chef adjoint au très conformiste Figaro Magazine, il sait de quoi il parle quand il rappelle que « le débat public fait constamment référence à l'histoire » et que « les hommes de presse, les polémistes, les gardiens sévères de la bienséance intellectuelle et, en tout cas, les policiers de la pensée cadrent leurs propos par rapport à des représentations du passé qui sont fausses ». Il fustige les manuels scolaires en réhabilitant le fait historique et en le dépouillant de toute idéologie marxisante. Ne pouvant être exhaustif il limite son étude à « dix-huit points chauds » de l'histoire française et européenne.

Il entre tout de go dans l'histoire avec la Féodalité dont il désamorce un certain nombre de légendes telles que celle du droit de cuissage et surtout rétablit des concepts fondateurs comme celui, élémentaire mais primordial, de l'instauration de la royauté et de la nation par les Capétiens. Il bat en brèche cette vieille antienne chantée encore aujourd'hui aux jeunes Français lors de la Journée d'appel à la préparation de la défense : « La France commence en 1789 ».

Les Croisades : que de choses ont été écrites à leur sujet ! Aujourd'hui, il est de bon ton chez les humanistes de les considérer comme « une agression perpétrée par les Occidentaux violents et cupides à l'encontre d'un Islam tolérant et raffiné », alors que, si l'on en croit Sévillia, les Croisades sont tout bonnement une riposte à l'expansion militaire de l'Islam et une réplique à l'implantation des Arabes et des Turcs en des régions berceaux du christianisme. Cette considération partisane, pense-t-il, ne fait qu'alimenter la culpabilisation de l'Occident vis-à-vis de l'Orient dans le contexte colonialiste.

Un long chapitre est consacré aux rois catholiques d'Espagne et à l'Inquisition. On cite souvent Torquemada comme le modèle de l'intolérance et de la cruauté ; l'auteur, quant à lui, soutient que l'Inquisition au XVe siècle évolue dans un contexte très particulier propre à l'Espagne : « Torquemada n'est pas le fruit du catholicisme mais le produit d'une histoire nationale ». Toujours selon lui, et contrairement à une croyance bien ancrée, l'antisémitisme qui règne en Espagne au temps d'Isabelle la Catholique n'est nullement du fait de la reine mais des masses populaires qui reprochent aux juifs (air connu !) d'être « puissants, arrogants et accapareurs des meilleures places ». Leur expulsion en 1492 aurait une tout autre raison que celle, simpliste, qui est généralement présentée.

Revenant en France, Sévillia prend la défense de l'Ancien Régime contre les instructions de l'Education nationale. Il trouve comme une forme de paradoxe que, durant leur scolarité, les Français ont fort peu l'occasion d'entendre parler du Grand Siècle en cours d'histoire et, quand on leur en parle, c'est toujours sous le couvert de l'absolutisme et de l'obscurantisme. Pourtant, dans l'esprit de ces mêmes Français, l'Ancien Régime est bien vivant : ils adorent aller au théâtre voir jouer Molière, ils sont fous de la musique baroque, ils envahissent les monuments lors des Journées du patrimoine, etc. Comment comprendre, se demande l'auteur, que ces chefs-d'œuvre sont le fruit de l'intelligence et de la sensibilité d'une société qui aurait été hébétée par la servitude résultant de l'absolutisme ? Il a toute une série de réponses, fort séduisantes et convaincantes, sur la réalité de cet absolutisme dont le terme même a été forgé par la Révolution. Sévillia dénonce la vision angélique que nos républicains modernes ont de la Révolution et de la Terreur en considérant la décennie 1790 comme un passage de l'absolutisme à la liberté, la Terreur ne constituant qu'un accident de parcours. Lui, il voit les choses différemment : « Conduite au nom du peuple, la Révolution s'est effectuée sans le consentement du peuple et souvent même contre le peuple ». Une révolution en chassant une autre, l'historien traverse à pas de géant le XIXe siècle, alors qu'il aurait eu beaucoup à dire sur le Ier Empire et Napoléon fort délaissés par l'Education nationale, et aboutit à la Commune de 1871 dont il place avec clarté les origines dans la nostalgie de 1792 et les souvenirs de 1830 et 1848. Sa question : « Qui est responsable de cette tache sanglante dans l'histoire de France ? Est-ce le républicain Thiers, qui laisse ses troupes mener sans discernement la répression, ou bien sont-ce les communards, dont l'utopie était porteuse d'une violence que plus personne n'ose rappeler ? »

Tout naturellement, la Commune, phase préparatoire de la IIIe République, amène l'auteur à s'intéresser à la question ouvrière au cours de l'industrialisation du XIXe siècle. Une fois encore, il dénonce un postulat républicain largement répandu dans les manuels scolaires en démontrant par les faits l'absurdité d'une idée bien installée selon laquelle seuls les socialistes ou les révolutionnaires auraient pris en charge le monde ouvrier. Rien n'est plus faux, dit-il : il suffit de faire l'inventaire des lois et des œuvres sociales ou de charité pour se convaincre qu'elles furent prises ou créées le plus souvent par des politiques ou des entrepreneurs catholiques. Pour rester dans ce siècle avant de basculer dans le deuxième millénaire, l'abolition de l'esclavage, grande victoire de la IIe République, n'échappe pas à la loupe de Sévillia. À l'issue d'un long rappel historique, il conclut sur ce sujet par cette phrase laconique : « Qu'un magazine d'histoire, dénonçant un “tabou français”, publie les vrais chiffres de la traite des Noirs, c'est une démarche très légitime. Cependant, il ne serait pas moins intéressant de connaître les vrais chiffres de la traite des Noirs par les musulmans ». Parmi les plus « chauds » sujets choisis par l'auteur apparaît l'Affaire Dreyfus. Il nous en livre une exégèse toute personnelle et fort intéressante. Selon lui, l'antisémitisme n'explique pas seul l'Affaire Dreyfus. Il va même jusqu'à écrire que « si l'accusé de 1894 n'avait pas été juif, il y aurait quand même eu une Affaire Dreyfus ». En effet, il fait intervenir dans cette alchimie d'autres éléments, notamment le radicalisme naissant, l'antimilitarisme de gauche et l'anticléricalisme, sujets interactifs qu'il développe.

« Ce n'est pas Hitler qui a engendré le nationalisme allemand ». Au risque de passer pour un iconoclaste, Sévillia dénonce trois raisons à ce nationalisme exacerbé : les énormes pénalités du Traité de Versailles, la stratégie exclusivement défensive conçue par l'état-major français en 1929 et le pacifisme des quarante-deux cabinets ministériels (!) en vingt et un ans.

L'entre-deux-guerres aura été la période du fascisme florissant, avec l'Italie et l'Allemagne et, par voie de conséquence, de l'antifascisme. Ce dernier naît en France de toutes pièces le 6 février 1934 quand la République entre en crise et que l'imaginaire politique de la gauche craint « le danger fasciste contre lequel doivent s'allier les forces de progrès ». Sévillia insiste bien sur le fait que le fascisme français des années 1930 représenté par les ligues et quelques petits partis sans aucune envergure est un mythe que la gauche utilise pour mieux combattre ses adversaires.

L'auteur traite les années 1940-1945 d'une façon inhabituelle mais intéressante. Ne voulant pas se plier à la règle qui veut qu' « aujourd'hui tout concourt à appréhender prioritairement l'étude de la seconde guerre mondiale par le récit des malheurs juifs », il préfère considérer que « sur le plan historique, cette tragédie est survenue à l'occasion d'un conflit mondial dont les enjeux n'engageaient pas que les juifs ». Après un rappel des événements survenus entre le 10 mai et le 10 juillet 1940, Sévillia analyse la période des quatre années suivantes selon un découpage thématique : Vichy n'est pas un bloc ; La tragédie juive : qui est responsable ? ; De Gaulle : de la révolte à la victoire ; Contre les Allemands, des hommes de tous les camps ; Vérités et légendes de la résistance ; Résistants de droite et collaborateurs de gauche.

Pour ce qui concerne la tragédie juive, l'auteur est mesuré dans ses observations : « S'il n'y a pas une faute collective de la France comme l'a affirmé Jacques Chirac le 16 juillet 1995, ses racines plongent jusqu'à la IIIe République ». « Les Français ne sont pas les antisémites que décrit une certaine légende noire », ce qui apporte un démenti à tout ce qui peut être dit sur cette tragédie dans les manuels scolaires et, plus généralement, dans les médias.

Quant à la Résistance et à la Collaboration, Sévillia réduit à néant le manichéisme habituel d'une gauche résistante et d'une droite collaborationniste en s'appuyant là encore sur des faits et en donnant des exemples de personnalités attachées à l'un ou l'autre camp.

Vers la fin de son livre, l'auteur s'intéresse, d'ailleurs avec une certaine sympathie, à la personnalité du pape Pie XII dont l'attitude pendant la guerre est très controversée. Pour les uns, il n'aurait été que le complice tacite du régime national-socialiste en restant silencieux face au martyre juif dont il aurait eu connaissance ; pour d'autres, il aurait été à la fois favorable aux Alliés et secourable aux juifs en organisant le sauvetage de certains d'entre eux. Sévillia, lui, se dit appartenir au camp de ses défenseurs et s'appuie pour cela sur les archives du Vatican que le pape Paul VI fit ouvrir en 1963 pour faire justice des accusations lancées contre Pie XII. On pourra regretter que l'auteur n'ait pas poussé plus avant sa recherche sur la véritable attitude du pape puisque, écrit-il, « Pendant la guerre, ni Roosevelt, ni Churchill ni le général de Gaulle n'ont publiquement accusé l'Allemagne nazie d'exterminer les juifs ».

Jean Sévillia a atteint son objectif. Puisse son livre être lu ! Fort d'une documentation sérieuse, il a la vivacité et la concision d'une œuvre journalistique, la précision et la clarté du travail de l'historien. Cependant, on peut reprocher à Jean Sévillia, bien qu'il s'en défende, de ne pas s'être suffisamment extrait de la Pensée unique et du Politiquement Correct (environnement oblige !). Alors qu'en sa qualité de journaliste, il ne peut l'ignorer, il omet - et en cela il demeure “Historiquement Correct” - de citer tout l'arsenal répressif qui a été mis en place pour protéger une certaine histoire officielle et interdire certains écrits. Ainsi il a passé sous silence les annulations administratives de thèses et de mémoires universitaires, comme à Nantes ou à Lyon, et bien sûr la loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990, loi dite « sur la liberté de la presse » qui entrave dans les faits la liberté de recherche historique.

René SCHLEITER ©POLEMIA 4 mai 2003

Jean Sévillia, « Historiquement Correct/Pour en finir avec le passé unique », Perrin, 2003, 456 pages, 21,50 euros.

-

La civilisation hittite, 3.000 ans d’oubli

L'univers hittite a échappé à la pelle des archéologues jusqu’au début du XXe s. Pourtant en 1737, le Suédois Jean Holter avait découvert un énigmatique bas-relief, plus tard, les savants de Bonaparte, puis le voyageur Burckardt en 1812 avaient à leur tour été intrigués par des pierres gravées de caractères curieux… Enfin le Français Charles Texier identifiait les ruines de Boghazkeny… L’élan était donné et les Hittites sortaient de l’oubli… [Photo : les étendards de bronze exhumés lors des fouilles d'Alaça-Höyük révèlent la virtuosité technique des Hittites pour réaliser ces alliages de cuivre et d'étain dès 3000 av. JC. (Musée des civilisations anatoliennes à Ankara)]

Quand les Hittites, d'origine indo-européenne, font irruption en Asie Mineure (Anatolie) — la Turquie actuelle —, vers l'an 2000 avant JC, le Proche-Orient appartient aux 2 premières grandes civilisations : suméro-sémite en Mésopotamie, pharaonique en Égypte. Deux civilisations contemporaines, qui, l'une et l'autre, pourront revendiquer un jour plus de 3 millénaires d'existence. Mais autant l'Égypte est restée un monde relativement clos, qui n'a pas véritablement essaimé, autant la Mésopotamie est un monde exposé, sans frontières naturelles, sans remparts pour protéger ses cités égrenées le long des rives du Tigre et de l'Euphrate. Elle était donc condamnée à être envahie ou à envahir.

Cependant, quel que soit le nombre des invasions subies, le haut degré de civilisation de Sumer fit que la Mésopotamie fut respectée et imitée sur les plans culturel, religieux, scientifique et technique, par les nouveaux venus. La vogue de Sumer, en tant que civilisation-mère, fut considérable. On ne peut la mesurer au sable désolant qui a enseveli ses cités fortifiées, alors que la pierre de la vallée du Nil de cesse de témoigner de la grandeur du monde égyptien. Dans les siècles qui entourent l'an 2000, nous allons donc assister à une valse des peuples et des empires. Les 2 Grands — l'Égypte, et Sumer avec ses héritiers — verront surgir d'autres puissances, qui participeront avec eux et en dépit de leurs affrontements mutuels, au progrès de la civilisation.

Les nouvelles puissances seront issues, d'une part, des populations indo-européennes venues des steppes du Nord, et, d'autre part, des peuples sémites du Sud qui continueront à s'affirmer en Orient à partir de leurs domaines propres : l’Arabie, la Syrie-Palestine et la Mésopotamie. Tandis que l'Égypte, tel son sphinx impassible, restera égale à elle-même, sans exporter sa culture — sinon très tardivement à Méroé au Soudan 3 siècles avant JC, Sumer absorbera les mondes, indo-européen et sémite, pour éclater en un feu d’artifice de nouvelles et brillantes civilisations.

Une jeune sève stimulante

De même que le terme “sémite” désigne, non pas une race, mais un ensemble de peuples marqués par un environnement similaire, une langue, une psychologie et une culture communes, de même les Indo-Européens représentent un groupe linguistique culturel et humain aussi vaste que l'immense région qui les a façonnés : la steppe eurasienne, de la Hongrie à la Mongolie. Quand une masse aussi imposante se déplace, elle ne peut que faire du bruit. C'est ce qui se produisit à partir du IIIe millénaire. Les Indo-Européens — connus aussi en Iran et plus tard en Inde au XVe s. av. JC sous le nom d'Aryens — défrayèrent la chronique en distillant une jeune sève stimulante non seulement à l'Europe occidentale (Celtes, Germains) mais aussi à la Grèce et à l’Orient. Les Indo-Européens apportaient en l'an 2000 aux autres peuples déjà vieux d’un millénaire de civilisation, la légèreté, la mobilité, la rapidité de leurs chevaux et de leurs chars. Pour eux — pasteurs-éleveurs, nomades — se déplacer, vivre en mouvement perpétuel était une seconde nature.

De modestes pasteurs se taillent un empire

Parmi les vagues d’invasions indo-européennes, celle du peuple qui prit le nom de Hittite produisit, à partir de l'an 2000, en Anatolie, une véritable civilisation. Ces pasteurs-éleveurs, nomades, réussirent l'exploit de se tailler pour des siècles un puissant empire en Asie Mineure. Une place, en effet, était à prendre en Anatolie. C'était une zone naturelle de céréales sauvages, riche en minerai de fer et de cuivre. Une population locale y était organisée en principautés, tandis que des commerçants assyriens, venus avec leurs familles de leur pays situé au nord de Bagdad, avaient établi en Cappadoce des colonies prospères. Mais rien qui ressemblait à une puissance, à une cité. Telle était la situation que trouvait ce nouveau peuple débarqué en Orient. Il était sans doute parti de l'Europe de l'Est pour franchir le Bosphore ou traverser le difficile Caucase avant de s'immobiliser au cœur de l'Anatolie au pays de Hatti. C'est en s'inspirant du nom de cette contrée, que l'on prit désormais l'habitude de les appeler les Hittites.

Une expansion jusqu'à la mer

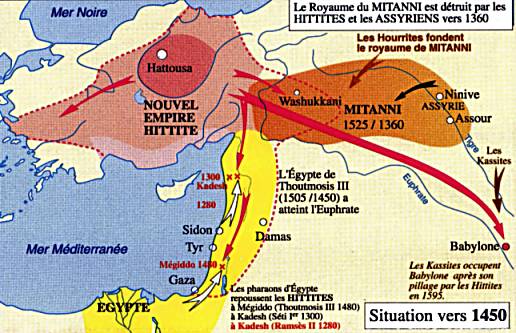

Les Hittites devinrent une puissance redoutable. De l'Anatolie au Haut Euphrate et a la Méditerranée, ils se conduisirent en maîtres en Syrie, et Chypre et à Babylone qu'ils conquirent en 1595 av. JC. Leur vigueur naturelle, leur esprit d'invention leur assurèrent une expansion jusqu'à la mer. C'est ce qu'on trouve exprimé dans une prière hittite : « Force et Vigueur au Roi, à la Reine, aux Princes et à leurs troupes, et Puissent leurs terres être bornées par la mer, à gauche, et, à droite, par la mer ! ». Un texte plus tardif indique que ce vœu fut exaucé : « Et il fit d'eux les riverains des frontières de la mer ».

Les Hittites devinrent une puissance redoutable. De l'Anatolie au Haut Euphrate et a la Méditerranée, ils se conduisirent en maîtres en Syrie, et Chypre et à Babylone qu'ils conquirent en 1595 av. JC. Leur vigueur naturelle, leur esprit d'invention leur assurèrent une expansion jusqu'à la mer. C'est ce qu'on trouve exprimé dans une prière hittite : « Force et Vigueur au Roi, à la Reine, aux Princes et à leurs troupes, et Puissent leurs terres être bornées par la mer, à gauche, et, à droite, par la mer ! ». Un texte plus tardif indique que ce vœu fut exaucé : « Et il fit d'eux les riverains des frontières de la mer ».La grandeur de l'empire

L'importance du rôle de l'État hittite nous a surtout été révélée par la découverte de ses archives et de son art majestueux, qui a su créer des formes nouvelles. Hattousa, à 140 km à l'est d'Ankara, au voisinage de l'actuel village de Bogazköy, fut la prestigieuse capitale de l'empire hittite à son apogée aux XIVe et XIIIe siècles, particulièrement sous le règne de Souppilouliouma (1371-1345). Elle joua un rôle autant politique que religieux. On a dégagé de ses ruines non seulement les archives des rois hittites, sous forme de 10.000 tablettes rédigées en langue indo-européenne et transcrites en caractères cunéiformes, mais encore 5 temples et un palais juché au sommet d'une acropole, avec une enceinte fortifiée de 6 kilomètres. Les portes — not. celles des Lions — étaient décorées de sculptures d'une beauté saisissante. Dans les archives, figuraient non seulement des textes de lois très détaillés, mais un traité d'hippologie [L'art de soigner et d'entraîner les chevaux de guerre, rédigé par Kikkuli, Favre, 1998, tr. par É. Masson] en cunéiforme, cette écriture sumérienne que les Hittites avaient adoptée. Les Hittites eurent aussi, dès le XVe siècle, leur propre écriture très belle dite hiéroglyphe, utilisée surtout pour les inscriptions religieuses et les sceaux royaux. On n'en a pas encore percé tous les secrets.

Deux villes superposées

Le curieux sanctuaire rupestre de Yazilikaya, avec ses 2 chambres naturelles à ciel ouvert, se trouve à 1,5 km de Hattousa. Sur la roche calcaire, est sculpté le splendide cortège des 12 dieux, venus fêter, au printemps, le Nouvel An. Le roi Souppilouliouma Ier transforma, au XIVe s. apr. JC, la plus petite des 2 chambres en un temple consacré à son père divinisé, Toudhaliya III.

À Alaça-Höyuk — au nord du village actuel de Bogazköy — on a mis au jour 2 villes superposées : celle des Hatti, la plus ancienne, et celle des Hittites, leurs envahisseurs. Ces 2 peuples furent, pendant un certain temps, voisins, puis mêlés, chacun possédant sa propre langue jusqu'à ce que les Hatti fussent complètement absorbés. Ainsi on a découvert de riches tombes princières datant de 2300 à 2000 av. JC appartenant aux Hatti. Les princes y étaient inhumés avec leurs objets personnels les plus précieux. On a retiré de cette ville des objets en or (diadème sacerdotal, ajouré, d'une grande finesse ; vase orné de cornaline) et en bronze (superbe cervidé de 52 cm, incrusté et plaqué d'argent ; taureaux, panthères). Les portes de la ville proprement hittite (1400 av. JC) étaient protégées par de grands sphinx sculptés dans les montants. Les croyances religieuses des Hittites étaient imprégnées de celles de leurs voisins : Babyloniens, Hourrites, Syriens. Mais leurs créations personnelles, exprimées dans leur art, ne manquèrent pas d’originalité. Les dieux rayonnaient force et lumière. Ils habitaient la Cité. Ils résidaient dans les temples. Les prêtres, et à leur tête, le roi qui était aussi le grand prêtre, étaient chargés de les laver, les vêtir, les nourrir — et les distraire par de la musique et de la danse. Les dieux s'absentaient, voyageaient, revenaient.

À leur tête se trouvait le couple premier, Teshoub, dieu de l'orage et son épouse Hépat. Lors de l'inauguration d'un nouveau palais, le roi proclamait : « À moi, le roi, le dieu de l'Orage, le dieu-Soleil ont confié le pays et ma maison ». En effet, le roi représentait devant les dieux tout le peuple : descendants de la famille royale, noblesse, fonctionnaires, hommes libres, esclaves. Les rois défunts étaient divinisés.

Les premiers chevaux dressés

Un grand mystère plane sur la date et les circonstances exactes de l'installation des Hittites en Anatolie. Toutefois, on sait qu'ils arrivaient de cette steppe eurasienne où venait d’être domestiqué le Cheval. Les Hittites jouèrent donc un rôle important dans l'introduction en Orient du cheval domestiqué. C'était une révolution dans les moyens de transports. Il faut songer que ni Sumer, ni Akkad, au IIIe millénaire av. JC, ni l'Égypte pharaonique, ni la Ière dynastie de Babylone au début du IIe millénaire, ne connaissaient le cheval, en tant qu'animal de trait. La roue, que l'on trouve en Mésopotamie vers 3500 av. JC, était une roue pleine, encore assez grossière et les chars, tirés par des bœufs ou des onagres — ânes de grande taille —, ne servaient guère qu'à transporter les marchandises depuis les champs cultivés jusqu'aux magasins des palais ou des temples. Les transports lointains se faisaient à dos d'animal ou même à dos d'hommes.

La domestication du cheval suscita une nouvelle invention : le char de guerre léger, muni de roues à rayons, comme on en voit sur les bas-reliefs. C'était une création indo-européenne. En profitèrent toutes les puissances d'Orient. Ainsi, à l'intérieur du temple d'Abou Simbel, en Haute Égypte, une fresque représente ces chars lors de la bataille de Qadesh (-1274), en Syrie, au nord de Damas, qui opposa, en 1285 av. JC, sous les murs de cette place forte, les troupes du pharaon Ramsès II à celles du roi hittite Mouwatalli II. Il n'y eut d'ailleurs ni vainqueur, ni vaincu, bien que chacun ait proclamé sa victoire. Une paix fut signée, et qui plus est, scellée par un mariage : Ramsès II épousa une princesse hittite. La pénétration égyptienne en Syrie était définitivement stoppée. À cette bataille, les Hittites disposaient, environ de 2.500 chars embarquant 7.500 hommes. C'est seulement vers l'an 1000 av. JC que le cheval devint assez fort pour être monté ; la selle n'apparut qu'au IVe s. apr. JC [quant à l'étrier, utilisé seulement à partir du IXe s. en Europe, il date du Ier s. en Inde du sud].

La métallurgie du fer

Un autre apport des Hittites est le secret de la métallurgie du fer. Il semble que ce secret ait été découvert en Asie Mineure ou en Syrie par dés forgerons hittites vers les XIVe et XIIIe siècles av. JC. Mais le secret fut jalousement gardé. Le fer, dont le minerai se trouvait en abondance sur place, était alors considéré comme un métal précieux. Les pharaons recevaient en présent, de leurs alliés hittites des objets en fer ! Le bronze plus facile a produire, était plus répandu. Et comme il était le résultat de l'alliage du cuivre et de l'étain, encore fallait-il, pour certains peuples faire venir, parfois de loin, ces 2 métaux. Avec le monopole de la fabrication du fer, les Hittites accrurent encore leur supériorité.

Au XIIe siècle av. JC, l'empire hittite s'effondra, vraisemblablement sous les coups des Peuples de la mer ou d'autres peuplades barbares [Phrygiens], eux aussi d'origine indo-européenne. Une conséquence technique et économique de cet écroulement fut de hâter le passage de l'âge du bronze a celui du fer. En effet, la ruine de l'empire hittite entraîna la divulgation progressive d'un secret qui favorisa l'accession des civilisations à cet âge du fer, dans lequel s'inscrit encore, de nos jours, notre industrie moderne. La civilisation hittite demeurera encore vivante dans les États néo-hittites de Syrie du Nord et dans l'Est de l’Anatolie, jusqu'au VIIIe s. av. JC. Puis elle s’effacera devant la colonisation grecque en Asie Mineure, à partir du VIIe s. av. JC. Elle sombrera alors dans un total oubli. L’historien grec, Hérodote, lui-même venu enquêter en Anatolie au Ve s. av. JC, n'en soufflera mot. Ce sont les archéologues des XIXe et XXe siècles qui en ressusciteront le nom et le prestige.

► Marc Bergé, Historia n°531, mars 1991. http://vouloir.hautetfort.com

-

La crise financière française de 1789-1799 commenté par P. Jovanovic

-

[Média] Prospectives Royalistes de l’Ouest

Le numéro n° 37 du nouveau journal royaliste unitaire centré sur la région ouest BRETAGNE-LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE vient de sortir.

Vous pouvez le télécharger ici http://urbvm.com/wp-content/uploads/2013/10/Prospectives-Royalistes-de-lOuest-de-Novembre-2013.pdf