En réponse aux nombreux commentaires reçus par MPI à la suite de la publication de mon article en réponse à Charles Gave, voici quelques pistes de réflexions que j’ouvre à la sagacité des lecteurs.

Valérie Bugault le 17 février 2019

1°) Ce ne sont en effet pas les premiers articles de la loi du 3 janvier 1973, publiée au JO du 4 janvier, qui posent un problème mais bien l’article 25 de cette loi, lequel dispose que « Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France ». Cet article n’interdit cependant pas tout financement de l’Etat par sa banque centrale puisque l’article 19 de la même loi précise en effet les conditions dans lesquelles l’Etat peut obtenir des avances et des prêts de la Banque de France (lesquelles « sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur, autorisé par délibération du conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement. »).

Par ailleurs, cette loi de 1973 a, en effet, été abrogée au 1er janvier 1994, en raison de l’intervention du Traité de Maastricht ; lequel reprend, dans son article 104, la restriction de l’article 25 de la loi de 1973 en la radicalisant puisque cet article interdit dès lors définitivement aux Etats membres de se financer auprès de leurs propres banques centrales. Cet article, en forme d’interdiction, a été repris par l’article 123 du TFUE, intervenu à la suite du Traité de Lisbonne.

2°) Cette loi de 1973, contestée à juste titre, a été, notons-le, introduite en catimini à une époque où, par hypothèse, peu de parlementaires étaient présents dans l’hémicycle : un 3 janvier. Prévoir que l’Etat devra désormais formellement recourir à des emprunts sur le marché des capitaux pour financer une partie de ses dépenses est, en effet, une disposition novatrice par rapport au système antérieur né à la fin de la 2nde GM à la suite de la nationalisation de la Banque de France (sur les recommandations du Conseil National de la Résistance) et à l’intervention du vertueux circuit du Trésor (lequel organisait une sorte de crédit public contrôlé).

Antérieurement à la loi de 1973, cette capacité d’emprunt sur les marchés n’était certes pas déniée à l’Etat mais une chose est d’y recourir de façon accessoire et anecdotique et toute autre chose est de fixer, dans une loi, le fait que ce recours devra désormais être généralisé.

3°) Quant au fait que les intérêts requis sont « liés au risque » : ce qu’il faut surtout considérer est que cette appréciation du risque est, au-delà des savants calculs mathématiques de modèles de risques (eux-mêmes basés sur des postulats souvent contestables), dans une large mesure, orientée sinon faite, par ceux-là même qui en bénéficient. Comme un commentateur l’a, très justement, fait remarquer ces mêmes banques d’investissements ne reculent pas devant des pratiques illicites de collusion pour agir sur les indicateurs tels que le Libor ou l’Euribor qui fixent les taux servant de base à leurs activités de prêts. Une fois de plus, les banques privées sont à la fois juges et parties.

4°) Il est vrai qu’à la suite à la crise bancaire et financière de 2008, les Banques centrales indépendantes ont dû recourir à des subterfuges pour éviter les faillites bancaires en cascade. A donc eu lieu, à cette occasion, l’avènement du QE (politique monétaire accommodante), lequel a autorisé la création monétaire des banques centrales contre prise en pension de titres, en particulier des bons du trésor. Il s’agit en effet d’un retour sur l’interdiction édictée par l’article 123 du TFUE pour les Etats de se faire financer par leurs banques centrales. Accessoirement, permettez-moi de noter que, de façon empirique, a ainsi été démontré l’inanité de la règlementation qui interdit le financement étatique par la banque centrale ! Mais cette remarque n’est qu’accessoire, presque une plaisanterie.

Car il faut surtout préciser que ce ne sont pas les Etats souverains qui ont décidé de ce retour au financement étatique mais bien les banques centrales, elles-mêmes « indépendantes » des politiques des Etats. Ce retour a eu pour objectif de sauver les banques et établissements financiers, alors en très grande difficulté financière. C’est-à-dire que ce retour au financement étatique par les banques centrales n’a été que la voie indirecte prise par les banques centrales pour sauver les banques privées.

Les QE ont essentiellement eu pour effet de créer une masse monétaire qui n’a circulé que dans les milieux financiers, l’économie réelle, faite de PME et de particuliers, n’ayant pas profité de cette manne monétaire nouvelle.

L’économie réelle a, tout au contraire, été victime de cette énorme injection monétaire nouvelle par les banques centrales, dont l’effet direct a été une inconcevable hausse du prix des actifs tangibles (immobilier en particulier) tandis que les revenus des ménages, salaires ou revenus professionnels, n’ont pas augmenté. Ajoutons que, sur le long terme, cette arrivée monétaire massive a également engendré une réelle augmentation de tous les biens et services, que les grandes entreprises (diminution des quantités vendues pour un prix identique) et les Etats non souverains (tricherie sur les méthodes de calcul de l’inflation) ont tout fait pour cacher.

Cette création monétaire par QE a donc eu pour effet non pas une inflation mais une stagflation, beaucoup plus pénalisante que la première pour l’économie réelle. Il en est résulté une baisse des revenus disponibles des ménages et donc une baisse corrélative de la consommation, laquelle est quasi-toujours « nécessairement » conjurée par… une augmentation des taxes et impôts ! S’engage ainsi un cercle vicieux qui met directement en cause la pérennité des classes moyennes, celles qui font l’économie réelle et celles qui structurent l’ossature politique des Etats souverains.

En définitive, ce retour au financement étatique par la banque centrale s’analyse comme un choix catégoriel fait par les banques pour les banques. Il ne s’est jamais agi d’injecter un apport de monnaie afin de développer et financer les économies de chacun des Etats ! Ce choix d’affectation monétaire est précisément la rançon de la perte de souveraineté monétaire étatique. Ce ne sont plus les hommes politiques dirigeants d’Etats souverains qui décident de l’affectation de la création monétaire mais les banques centrales, émanations directes des banques privées. Avec le QE, il s’agissait de sauver le système bancaire, c’est-à-dire les banques privées dont elles sont elles-mêmes une émanation.

Ce financement monétaire étatique nouveau est donc, du point de vue politique, une parfaite escroquerie.

Par ailleurs, pour en revenir plus précisément à l’Union européenne, les Allemands se sont opposés à l’entière monétarisation des titres d’Etat en imposant que seuls 20% des émissions de titres par les Etats puissent être transformés en euros collectifs. C’est précisément pour pallier cette limite que l’inqualifiable Traité MES (Mécanisme européen de stabilité) est intervenu en 2012, dans des conditions procédurales extrêmement contestables. En aparté, il faut noter que l’irrespect des procédures établies est une caractéristique essentielle de ce monde formaté par et pour les banquiers : ils établissent des règles rigides, surtout à destination des tiers, qu’ils s’empressent de ne pas respecter lorsqu’elles deviennent gênantes pour eux-mêmes. Pour en revenir au MES : ce traité permet un financement des Etats en difficulté sans passer par le financement direct par achat de bons du Trésor par les banques centrales : nous retrouvons ici la pratique du financement par emprunt auprès du fonds créé à l’occasion, emprunt moyennant intérêts et cessions d’actifs étatiques. Les Etats insolvables sont donc réduits, comme de vulgaires entreprises, à devoir négocier des plans de restructuration avec des créanciers privés dans le cadre d’action collective (les CAC) ; la solvabilité de l’Etat est examinée sur la base d’analyses de la Commission européenne, du FMI et de la BCE, qui sont autant d’organismes tout à fait indépendants d’un quelconque pouvoir politique.

5°) Il faut surtout retenir que le pouvoir politique n’intervient d’aucune façon dans les divers processus de contrôle monétaires générés par les banques centrales en tant qu’émanation des principales banques privées. Ces processus de régulation issus d’organismes « juges et parties » se font à Bâle, au sein de la BRI. Tout comme se fait, au même endroit, la coordination des politiques monétaires, telle que le QE. Nous n’insisterons pas sur les caractéristiques de la BRI, les lecteurs curieux sont renvoyés à nos différents articles sur la question.

Il faut encore ajouter à cette « indépendance bancaire » (aussi bien institutionnelle qu’en terme de régulation réelle) la pratique, non contrôlée, du « hors bilan » bancaire qui permet à des banques systémiques de couver – sous couvert d’évaluations improbables des risques – un nombre considérable de pertes potentielles, lesquelles se transformeront en pertes effectives lors de la réalisation de l’évènement touchant les contreparties réelles sous-jacentes. La perversité du hors bilan est elle-même liée à :

– La pratique de la titrisation des créances, qui permet à des SPV (Special Purpose Vehicule -SPV – ou fonds communs de créances) de faire circuler des actifs très douteux mélangés à des actifs plus ou moins valables, le tout validé par des organismes de notation eux-mêmes sous contrôle ;

– La pratique des actifs financiers synthétiques qui a permis à des actifs du type CDS ou CDO de circuler librement dans le monde entier. Ce type d’actifs s’analyse en la mise en circulation d’un risque financier absolument hors de tout contrôle.

Pourquoi les régulateurs ont-ils donc autorisés de telles aberrations ? Tout simplement parce que les régulateurs sont à la fois « juges et parties » et qu’ils n’ont en aucune façon pour fonction la défense du « bien commun » ; leur seule mission est la défense catégorielle de leur caste, celle des banquiers. Dans de telles conditions, il n’existe aucune réelle « régulation », au sens primitif que le droit continental traditionnel donnait à ce terme.

6°) Du point de vue politique, les banquiers privés ont, de façon institutionnelle, pris le contrôle des différentes monnaies, et donc de l’affectation des masses monétaires, au moyen de la création des « banques centrales » organismes sous la coupe de personnes privées mais bénéficiant de la garantie d’Etat, c’est-à-dire de la garantie fournie par les richesses (privées et publiques) créées par les ressortissants des Etats. Je renvoie les lecteurs intéressés à en savoir plus, non seulement à mes différents articles mais également aux travaux de l’historienne française Annie Lacroix-Riz, ainsi qu’à différents auteurs américains tels que Antony Sutton, Carroll Quigley ou Eustace Mullins.

Le point culminant de ce contrôle a été l’organisation financière internationale qui a résulté, d’une part, de la création de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) à l’occasion du plan Young (1930), et d’autre part, de la création du FMI et de la Banque mondiale par les accords de Bretton Woods (1944).

7°) Il existe un autre aspect du contrôle financier global sur lequel il importe de revenir : celui résultant du contrôle des « marchés » par les « grands acteurs financiers ». Il s’agit ici non pas, comme en matière de banques centrales, d’un contrôle institutionnel mais d’un contrôle empirique, de fait. Il est ici question de pouvoir et de rapports de force : celui lié à l’intervention, sur lesdits marchés – prétendument régulés – d’organismes hors de tout contrôle réel que sont les « fonds vautours » ainsi que d’autres organismes (peut-être encore plus actifs et dangereux) faisant l’objet d’une régulation toute relative, que sont les Hedge Funds. Ces organismes ont pour point commun d’agir sur la valorisation des actifs circulant sur lesdits marchés, supposés libres.

Il faut également noter que ces gros investisseurs n’existent que parce que personne, c’est-à-dire aucun régulateur, ne les interdit ! Donc le contrôle empirique est également lié au contrôle institutionnel, ou plutôt à l’absence problématique de contrôle institutionnel. Ce qui s’explique toujours par la même cause : les potentiels régulateurs sont au service des régulés, donc « juges et parties ».

Tout comme les banques, ces organismes ne renoncent jamais à agir en commun pour faire monter ou descendre de façon artificielle le cours des actions et/ou des obligations, les bons du trésor n’échappant certes pas à ces manipulations. Sans oublier la pratique du High Frequency Trading qui permet également une manipulation des cours. En définitive, nous avons à faire non pas à des « marchés libres » mais tout au contraire à des marchés dont les cours sont perpétuellement, « ad libitum », manipulés par les grands acteurs financiers.

Ici encore, on ne peut que constater que si les multiples et innombrables « régulations » – qui existent bel et bien – s’appliquent, sur les marchés, aux petits et moyens intervenants, elles sont en revanche très ouvertement laxistes avec les grosses entités décisionnaires, lesquelles ont une liberté quasi-totale d’action. Cette asymétrie entre « petits et moyens intervenants » et « gros intervenants » sur les marchés va dans le sens de la satisfaction d’intérêts privés catégoriels (celles des gros intervenants financiers), au détriment du « bien commun ».

8°) En conclusion, les différentes institutions, lois et pratiques analysées plus haut ont toutes pour résultat de mettre les Etats, les particuliers et les PME, sous la coupe de créanciers privés banques et/ou organismes opérant sur les marchés financiers.

Le cas échéant, les intérêts qui s’appliquent aux emprunts d’Etats, comme ceux qui s’appliquent aux emprunts privés, sont encaissés par des banques, organismes privés. Etant précisé que ces intérêts sont appliqués à des sommes créées dans une très large mesure – pour la quasi-totalité – ex nihilopar les banques. D’un point de vue juridique – si le droit commun existait encore (ce qui n’est plus le cas) – on pourrait, dans ces conditions, estimer que les intérêts d’emprunts, qui s’appliquent à un capital sorti du néant – qui n’existe pas préalablement à la conclusion de la transaction impliquant le versement des intérêts – sont « non causés ». Autrement dit, le paiement des intérêts ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dans la mesure où la détention des sommes prêtées par la banque relève, sans limite, de la volonté arbitraire de cette dernière (qui est l’une des deux parties à la transaction) : la banque. Il ne s’agit donc pas tant d’un contrat léonin, dans lequel l’une des parties serait particulièrement avantagée par rapport à l’autre que d’un contrat fondé sur l’inexistence réelle de la contrepartie litigieuse : le capital prêté. On pourrait également plaider le vice du consentement des emprunteurs qui, par erreur, croient (croyance collective) au moment de la souscription des emprunts, en l’existence du capital prêté. On pourrait tout aussi bien estimer que le vice du consentement des emprunteurs résulte d’un dol : dol collectivement organisé par les tenanciers du système bancaire qui laissent, par une fausse croyance en une régulation illusoire, croire au public que le processus d’emprunt repose sur l’existence d’actifs réels (capital financier) alors que ce n’est pas le cas.

En sens inverse, lorsqu’il n’y a pas d’intérêts à encaisser mais au contraire des dettes à absorber : les ressortissants des Etats, et les Etats eux-mêmes, sont enjoints de venir au secours des banques, organismes privés. Etant par ailleurs précisé que ces pertes proviennent justement d’une absence de réelle régulation politique des acteurs financiers. Au lieu de ça, la prétendue « régulation » est initiée par des acteurs institutionnels qui sont à la fois « juges et partis », le droit auquel il est fait appel pour justifier ce phénomène étant le droit anglo-saxon fondé sur la loi du plus fort, le principe commercial devenant « droit commun ». Nos Sociétés, devenues non politiques, ont logiquement abandonné le système de droit équilibré tel qu’il résultait du droit continental classique, fondé sur l’existence du droit civil compris comme étant le « droit commun ».

Dans tous les cas, il résulte du système en place un appauvrissement significatif des acteurs – particuliers et PME – de l’économie réelle et un enrichissement corrélatif et sans aucune contrepartie (donc un « enrichissement sans cause » si l’on considère le droit commun des contrats traditionnellement applicable sur le continent européen) des banques et acteurs financiers privés.

Nous assistons en conséquence à une vaste entreprise de transfert de fonds publics vers des poches privées. Les régulateurs, étatiques et « non étatiques », sont désormais au service de l’intérêt privé des banques. C’est ainsi que le « phénomène politique » a laissé la place au « phénomène économique » dans le rôle de régisseur de « l’ordre social », lequel est, en réalité, un désordre social permanent. Désordre dont les auteurs – banquiers via leurs intermédiaires les « hommes politiques », corrompus aux ordres des premiers – ont l’incroyable impudence d’imputer la cause à ses principales victimes : les particuliers et les PME, ressortissants d’Etats en déshérence politique.

https://www.medias-presse.info/suite-a-la-reponse-de-valerie-bugault-a-charles-gave-sur-la-loi-de-1973/105090/

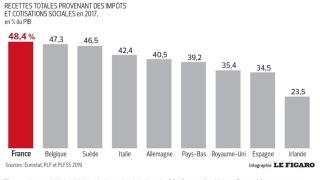

Difficile de séparer les deux informations : l'une était résumée, le 27 février, par Le Figaro

Difficile de séparer les deux informations : l'une était résumée, le 27 février, par Le Figaro

En posant, dans sa lettre aux Français du mois de janvier, la double question : d'une part, "Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ?" ; et d'autre part "Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ?", le président de la république a bien évidemment ouvert une boîte de Pandore.

En posant, dans sa lettre aux Français du mois de janvier, la double question : d'une part, "Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ?" ; et d'autre part "Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ?", le président de la république a bien évidemment ouvert une boîte de Pandore.