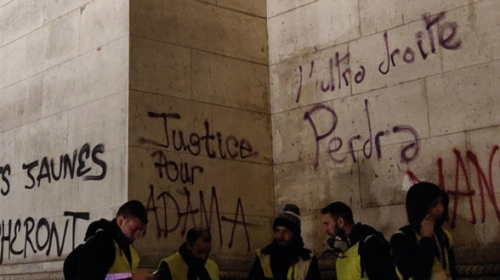

« Sans surprise » relate une dépêche de l’Afp, «le parquet de Paris a requis vendredi, la relaxe de l’ancienne présidente du Syndicat de la magistrature Françoise Martres, jugée depuis mardi pour injures publiques dans l’affaire du Mur des cons.» En mars 2014, le FN avait obtenu que Madame Martres, soit mise en examen pour l’infraction d’injure à l’égard du Front National. Sur ce fameux mur ornant le local de ce syndicat d’extrême gauche, certaines personnalités apparaissaient affublées de la flamme du Front National et une affichette ainsi libellée: «amuse-toi à coller une petite flamme sur le front des cons fascistes.» Beaucoup plus ignoble encore, figurait sur ce Mur la photo du général Philippe Schmitt, le père de Anne-Lorraine, 23 ans, qui, en résistant à son agresseur qui voulait la violer, le criminel multirécidiviste d’origine turque Thierry Dève-Oglou, avait été poignardée à mort en novembre 2007 dans le RER D. Marine l’indiquait plus généralement lors de son passage sur C8 « demain, ce sera la bombe à fragmentation de la délinquance et de la criminalité qui sautera au visage du Ministre de l’Intérieur et du Gouvernement ! Ils ferment les yeux sur une situation qui est un véritable cauchemar pour des millions de Français. » Une justice qui sait pourtant être impitoyable et zélée en cette période de fronde populaire. L’acte IV des manifestations des gilets jaunes qui se sont déroulées samedi dans toute la France s’est soldé selon le décompte officiel du ministère de l’Intérieur par 1.723 interpellations et 1.220 gardes à vue. Les centaines de manifestants qui ont été jugés en comparution immédiate sont principalement des hommes de moins de quarante ans sans antécédents judiciaires. Les racailles-pilleurs de banlieues et casseurs d’extrême gauche, plus aguerris et malins car rompus à l’exercice, ou parce qu’ils n’étaient pas, selon certains, les cibles principales des forces de l’ordre (?), ont été très nombreux à échapper aux foudres de la justice…

« Sans surprise » relate une dépêche de l’Afp, «le parquet de Paris a requis vendredi, la relaxe de l’ancienne présidente du Syndicat de la magistrature Françoise Martres, jugée depuis mardi pour injures publiques dans l’affaire du Mur des cons.» En mars 2014, le FN avait obtenu que Madame Martres, soit mise en examen pour l’infraction d’injure à l’égard du Front National. Sur ce fameux mur ornant le local de ce syndicat d’extrême gauche, certaines personnalités apparaissaient affublées de la flamme du Front National et une affichette ainsi libellée: «amuse-toi à coller une petite flamme sur le front des cons fascistes.» Beaucoup plus ignoble encore, figurait sur ce Mur la photo du général Philippe Schmitt, le père de Anne-Lorraine, 23 ans, qui, en résistant à son agresseur qui voulait la violer, le criminel multirécidiviste d’origine turque Thierry Dève-Oglou, avait été poignardée à mort en novembre 2007 dans le RER D. Marine l’indiquait plus généralement lors de son passage sur C8 « demain, ce sera la bombe à fragmentation de la délinquance et de la criminalité qui sautera au visage du Ministre de l’Intérieur et du Gouvernement ! Ils ferment les yeux sur une situation qui est un véritable cauchemar pour des millions de Français. » Une justice qui sait pourtant être impitoyable et zélée en cette période de fronde populaire. L’acte IV des manifestations des gilets jaunes qui se sont déroulées samedi dans toute la France s’est soldé selon le décompte officiel du ministère de l’Intérieur par 1.723 interpellations et 1.220 gardes à vue. Les centaines de manifestants qui ont été jugés en comparution immédiate sont principalement des hommes de moins de quarante ans sans antécédents judiciaires. Les racailles-pilleurs de banlieues et casseurs d’extrême gauche, plus aguerris et malins car rompus à l’exercice, ou parce qu’ils n’étaient pas, selon certains, les cibles principales des forces de l’ordre (?), ont été très nombreux à échapper aux foudres de la justice…

Invité hier de BFM-TV, le député européen et co-président du groupe ENL, Nicolas Bay, notait d’ailleurs que « des moyens absolument considérables ont été déployés (samedi à Paris) : des blindés, plus de 1 000 interpellations (parfois préventives affirmait le ministre de la Justice Nicole Belloubet avant de se rétracter, NDLR) avec des poursuites judiciaires derrières … C’est intéressant de voir que l’Etat aujourd’hui déploie en une matinée ou une journée ce qu’il n’a jamais été capable de déployer pour remettre de l’ordre dans les cités quand il y a des émeutes. »

Il est tout aussi intéressant de constater que globalement les gros médias ont repris les éléments de langage du ministère de l’Intérieur pour affirmer que cette journée du 8 décembre fut moins violente que la semaine dernière ( 118 manifestants blessés, 17 du côté des forces de l’ordre, contre respectivement 201 et 284 le 1er décembre). Or, si cela est vrai pour ce qui concerne Paris, encore que des quartiers de la capitale jusqu’alors épargnés ont été ciblés par des pilleurs, les villes de province ont été particulièrement touchées par les descentes des bandes de racailles (Bordeaux, Marseille, Saint-Étienne, Toulouse…). Une violence qui sert objectivement les intérêts du pouvoir en assimilant le ras-le-bol des gilets jaunes à des attaques contre les biens et les personnes. Violences annoncées, prédites qui devaient aussi permettre d’assécher le nombre des manifestants. Or, malgré les bandes, les casseurs, les intimidations, les appels pressants du gouvernement et de ses relais à ne pas manifester sous peine d’être désigné comme un factieux, un antirépublicain, Christophe Castaner a annoncé que 136.000 personnes avaient participé à cette quatrième journée de mobilisation populaire; un chiffre officiel à l’évidence extrêmement minoré par rapport à la réalité.

Lors de la campagne présidentielle, nous étions un certain nombre à dire aux Français avec Marine ce que M. Macron avait en tête, nous allons maintenant savoir ce qu’il a dans le ventre: les annonces qu’il devrait faire ce soir lors de son allocution télévisée seront-elles en mesure d’éteindre la révolte? Il est plus que permis d’en douter. Le chef de l’Etat n’est pas, n’est plus comme il l’affirmait il y a encore quelques mois le maître des horloges, ni même un chef d’Etat au sens plein et entier du terme, puisqu’il accepte que sa feuille de route lui soit dictée par la Commission européenne. Et quand bien même pourrait-il ou souhaiterait-il s’en affranchir à la marge, c’est tout le courant politique, idéologique qui l’a porté au pouvoir et qui façonne sa vision du monde qui est rejeté par nos compatriotes.

Nous le constatons encore avec la signature aujourd’hui à Marrakech par le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, du Pacte de l’Onu sur les migrations , avant sa ratification le 19 décembre par un vote au siège des Nations Unies à New York. Ce Pacte a déjà eu une incidence directe sur la vie politique belge puisque son adoption, voulue par les trois partis progressistes de la coalition gouvernementale, vient d’entraîner la démission des ministres nationalistes flamands de la N-VA qui en étaient membres depuis quatre ans et qui y sont eux, formellement opposés.

En France il est courant de faire remonter à 1976, date de l‘établissement du regroupement familial initié par le duo Giscard-Chirac, le premier signe tangible du mépris affiché par la caste dirigeante pour la souveraineté du peuple en matière d’immigration, laquelle a été depuis systématiquement piétinée, méprisée. Ce Pacte de Marrakech est une nouvelle étape dans le processus d’atteinte à l’identité des peuples de notre continent, puisqu’il entend faire du droit à migrer, undroit de l’homme qui s’impose à tous. Comprendre en premier lieu aux Européens qui auront un devoir d’accueil envers les 258 millions de personnes en mobilité et migrants dans le monde selon les statistiques de l’Onu. Médias dominants et macronistes font assaut de pédagogie pour expliquer sur un ton lénifiant que ce pacte n’est pas contraignant, « respecte la souveraineté des États » comme l’affirme M. Lemoyne, et, en mentant avec un aplomb proprement stupéfiant, qu’il n’a pas pas le caractère particulièrement dangereux qui lui est attribué par les complotistes, les populistes, les souverainistes, les nationaux. Et ces mêmes journalistes, à l’heure de la montée en puissance de médias libres et alternatifs, s’étonnent après cela de la chute vertigineuse de leur cote de crédibilité, de popularité…

Sur son compte twitter, la talentueuse cinéaste Cheyenne Carron s’interrogeait: «Et si l’ONU défendait plutôt un pacte qui défend la beauté des peuples dans leurs différences ? la beauté de l’enracinement ?, la richesse des lignées qui défendent leur terres ? Macron devrait interroger le peuple s’il souhaite voter le pacte de Marrakech.» En attendant que le peuple ait de nouveau droit à la parole sur un sujet aussi déterminant pour son avenir et sa liberté, de bonnes âmes oeuvrent pour le rendre possible. Le Monde sous la plume de Jean-Pierre Stroobants a fait état de l’organisation d’une résistance à l’échelle européenne, si ne c’est mondiale à ce Pacte des migrations , avec la réunion samedi , à Bruxelles, de Marine Le Pen, Steve Bannon, ex conseiller de Donald Trump, journaliste fondateur de The Movement, du flamand Tom Van Grieken, dirigeant du Vlaams Belang (VB) ou encore du député Tchéque Radim Fiala, membre de la Coalition Nationale (Usvit).

«Invité (…) par le VB, placés sous une grande bannière incitant à protéger l’Europe contre la submersion migratoire, Mme Le Pen et ses amis du Mouvement pour l’Europe des nations et des libertés (MENL) (…) ont longuement rendu hommage aux pays qui refusent de signer ce texte : les Etats-Unis de Donald Trump, la Hongrie de Viktor Orban, l’Italie de Matteo Salvini, etc. « Dans les petits villages, dans les zones rurales de France et dans les rues de Paris, les “gilets jaunes”, les “déplorables” de France, sont exactement le même type de personnes que celles qui ont élu Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, le même type de personnes qui ont voté pour le Brexit. Ils veulent avoir le contrôle de leur pays, ils croient en l’Etat-nation » a notamment déclaré M. Bannon.

Il ne peut y avoir en effet de débouchés à la crise actuelle que par la prise en compte des aspirations légitimes du peuple français qui veut être entendu, défendu, respecté, représenté… tout ce qu’il n’est plus dans notre actuelle démocratie confisquée, phénomène nous l’avons dit qui n’a certes pas commencé avec l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Dans sa chronique du 6 décembre sur Europe 1, Jean-Michel Apathie affirmait que la gauche n’était pas en phase avec les gilets jaunes dont les revendications, les moyens d’expression en font dit-il, un mouvement «solidement enraciné à droite»; mais une droite précise Bruno Gollnisch qui se définirait alors par des convictions nationale, populaire et sociale elles aussi solidement enracinées…

« La gauche est inexistante, divisée » constate M. Apathie. « Elle est entre 25 et 30% dans les intentions de vote, ce qui est historiquement très faible. La droite, qui domine, est composée de deux camps importants aujourd’hui. D’abord, il y a la droite républicaine, avec beaucoup d’élus locaux. Mais au sommet, il n’y a plus de chef, pas de programme. Celui de Laurent Wauquiez n’unifie pas les gens de droite. Et puis il y a le Rassemblement national, qui a tous les atouts d’un parti en marche – un chef, un programme, etc – et un atout formidable dans la France d’aujourd’hui : il n’a jamais été associé au pouvoir. Il ne peut donc être tenu responsable en rien de la crise qui existe. J’évoque souvent, parce que je pense que c’est une des sorties de crise possibles, des élections législatives anticipées. Si elles avaient lieu aujourd’hui, le Rassemblement national serait le premier parti. Et le parti qui domine les élections législatives peut raisonnablement penser qu’il peut accéder au pouvoir. Pour dire les choses très clairement, jamais Marine Le Pen n’a été aussi proche du pouvoir qu’elle ne l’est aujourd’hui (…). » Dans ce contexte est-il besoin de préciser que la capacité de l’opposition nationale à fédérer les énergies sera déterminante? Il n’est plus l’heure, et depuis longtemps, de regarder passer l‘histoire, qui comme chacun le sait, ne repasse pas les plats. C’est ici et maintenant qu’elle est en train de prendre un virage crucial; ici et maintenant que les Français doivent se mobiliser à nos côtés pour éviter le crash.

https://gollnisch.com/2018/12/10/eviter-le-crash-ici-et-maintenant/

En ces jours de mobilisation des gilets jaunes, un ouvrage paru en septembre 2018 donne un éclairage intéressant sur ce mouvement populaire. Le livre de Philippe Herlin, Pouvoir d’achat le grand mensonge, dévoile une vérité cachée. L’indice des prix à la consommation calculé tous les ans par l’Institut national des statistiques et des études économiques est minoré. Cet indice est basé sur des produits dont la liste est secrète ; officiellement pour empêcher d’éventuelles manipulations des résultats par les pouvoirs publics. Ceux-ci pourraient bloquer les prix des produits faisant partie du calcul de l’indice.

En ces jours de mobilisation des gilets jaunes, un ouvrage paru en septembre 2018 donne un éclairage intéressant sur ce mouvement populaire. Le livre de Philippe Herlin, Pouvoir d’achat le grand mensonge, dévoile une vérité cachée. L’indice des prix à la consommation calculé tous les ans par l’Institut national des statistiques et des études économiques est minoré. Cet indice est basé sur des produits dont la liste est secrète ; officiellement pour empêcher d’éventuelles manipulations des résultats par les pouvoirs publics. Ceux-ci pourraient bloquer les prix des produits faisant partie du calcul de l’indice. Traçant ces lignes à la veille de l'Acte IV des mobilisations de gilets jaunes, on ne peut que prendre acte, ce 7 décembre, des étonnantes prévisions et des bonnes résolutions du ministre de l'Intérieur. Il n'obligera plus ses hommes à demeurer l'arme au pied, à recevoir des pavés et à devoir y trouver l'ADN des émeutiers interpellés. Il ne permettra plus les outrages, les déprédations, les incendies volontaires. Revirement total par conséquent du citoyen Castaner : il parle et paraît vouloir agir en qualité de responsable – celui qui répond – du maintien de l'ordre public, des biens et des personnes, et plus encore de nos chères, très chères, institutions républicaines.

Traçant ces lignes à la veille de l'Acte IV des mobilisations de gilets jaunes, on ne peut que prendre acte, ce 7 décembre, des étonnantes prévisions et des bonnes résolutions du ministre de l'Intérieur. Il n'obligera plus ses hommes à demeurer l'arme au pied, à recevoir des pavés et à devoir y trouver l'ADN des émeutiers interpellés. Il ne permettra plus les outrages, les déprédations, les incendies volontaires. Revirement total par conséquent du citoyen Castaner : il parle et paraît vouloir agir en qualité de responsable – celui qui répond – du maintien de l'ordre public, des biens et des personnes, et plus encore de nos chères, très chères, institutions républicaines.

Changer une carafe d'eau en carafe de vin, rien de plus facile. Il suffit de remplacer le contenu. Les réseaux gauchistes ont ainsi détourné les gilets jaunes de leur vocation initiale. Apolitiques, non violents et anti fisc, on les détourne vers la violence, la révolution et le fiscalisme.

Changer une carafe d'eau en carafe de vin, rien de plus facile. Il suffit de remplacer le contenu. Les réseaux gauchistes ont ainsi détourné les gilets jaunes de leur vocation initiale. Apolitiques, non violents et anti fisc, on les détourne vers la violence, la révolution et le fiscalisme.