Le Rassemblement national a tenu le 13 janvier sa grande convention de lancement des européennes, avec Jordan Bardella comme tête de liste.

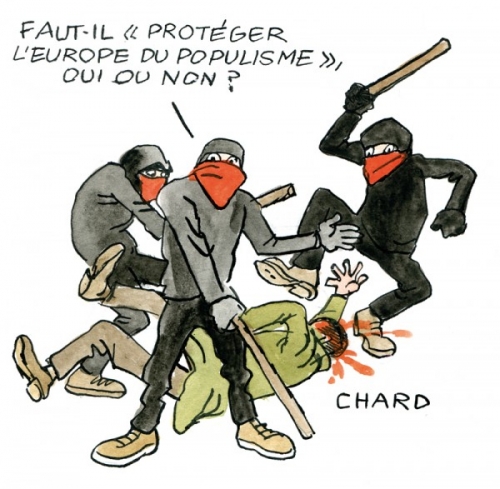

Ce dimanche midi, les CRS postés aux abords de la Mutualité s’attirent des regards sans sympathie de la part de militants RN pourtant bien disposés à l’égard de la police et qui l’ont toujours soutenue face à la racaille. Conséquence de la violente répression des manifestations des Gilets jaunes, qui laissera des traces durablement. La Mutualité s’emplit rapidement, 2 000 personnes, les militants retardataires ne pourront entrer. A l’intérieur, la bonne humeur règne. Un entrain compréhensible : le dernier sondage donne 24 % des intentions de vote au RN, 18 % à LREM (Ifop).

Sébastien Chenu, député et porte-parole du parti, est le monsieur Loyal de la convention. Au micro se succèdent :

— Steeve Briois, qui évoque « ces Français qui ne sont rien pour Macron parce qu’ils sont des Gilets jaunes et non pas des racailles, parce qu’ils sont des Français et non pas des migrants ».

— Jean-Paul Garraud, qui a annoncé la semaine dernière son ralliement (voir notre édition du 11 janvier). Il s’en prend au gouvernement qui traite les Gilets jaunes comme il n’a jamais traité les islamistes et les fichés S. Petit renvoi chiraquien lorsqu’il affirme « le primat de la loi républicaine sur tous les préceptes religieux ».

— Hervé Juvin qui pose le constat que « l’écologie commence par la fin des individus hors-sol ».

— Christiane Delannay-Clara, originaire de Guadeloupe et qui a vécu en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion : « Je représente cette France si lointaine mais tellement chère. »

— Thierry Mariani, enfin, autre rallié de fraîche date « sans réserves et avec enthousiasme » (voir encore notre édition du 11 janvier). Les journalistes relèveront surtout qu’il a qualifié Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, d’« ivrogne notoire » – ce que semblent confirmer bien des vidéos où on le voit titubant, éméché.

« On arrive », « On est chez nous ! »

Vient le tour de Marine Le Pen de prendre la parole. « Dans le contexte de la saine révolte populaire des Gilets jaunes, ces élections européennes offrent l’occasion de dénouer la crise politique née de l’aveuglement, de l’intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine du président. » Ces mots, « déconnexion humaine », font écho au débat, le fameux débat de l’entre-deux-tours de la présidentielle, lorsqu’elle reprochait à Macron « la froideur du banquier d’affaires que vous n’avez jamais cessé d’être ». Les européennes s’annoncent comme le match retour de la présidentielle.

Galvanisée, l’assistance scande le slogan de la campagne, « On arrive », mais aussi, spontanément, le « On est chez nous », autre écho de la campagne présidentielle. Marine enchaîne : « Puisqu’on est chez nous, c’est à nous de décider. C’est à nous de décider qui rentre chez nous, qui y reste et, si nécessaire, qui est invité à repartir ! C’est à nous de décider où va notre argent et même de décider que nos compatriotes et que nos entreprises sont prioritaires chez nous. »

Puis Marine Le Pen appelle les douze premiers candidats de la liste aux européennes – il faudra une liste de 79 noms, le nombre de députés alloués à la France dans la prochaine représentation au Parlement européen : Jordan Bardella, Hélène Laporte, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Hervé Juvin, Joëlle Melin, Nicolas Bay (particulièrement ovationné), Virginie Joron, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Gilles Lebreton, Christiane Delannay-Clara.

Le monde qu’ils ont construit

Tête de liste, Jordan Bardella n’a que 23 ans. Pas de maturité politicienne, mais politique, oui. Né à Drancy en Seine-Saint-Denis, il n’a jamais quitté le 93, s’engageant au FN à 16 ans, et devenant quatre ans plus tard responsable départemental du parti. « Je peux vous assurer que, quand vous grandissez en Seine-Saint-Denis, vous êtes exactement au bon endroit pour voir, observer, vivre et subir toutes les dérives du pays : délinquance, ravages de l’immigration de masse, clientélisme, terrorisme… » Le FN a par deux fois fait élire « le plus jeune député de France » (Marion Maréchal puis Ludovic Pajot). Jeunisme ? Non. Démonstration de l’engagement d’une certaine jeunesse qui ne veut pas de la France telle que l’ont faite 40 années de politique antinationale : « Oui, je le redis à toutes ces belles âmes, c’est le monde qu’ils ont construit : j’appartiens à une génération qui peut mourir pour une cigarette ou un mauvais regard, qui peut mourir sur un trottoir, à un concert, sur un parking de discothèque ! »

Et Jordan Bardella de conclure : « Le soir du dimanche 26 mai, je veux que Castaner ait les larmes aux yeux en voyant les résultats arriver, que Griveaux cherche ses mots sur les plateaux, que Macron, Juncker et Merkel comprennent que c’est fini et que les peuples sont de retour ! » D’ici là, c’est un marathon électoral que vont courir dans tout le pays Jordan Bardella et Marine Le Pen, et leurs équipes, pour convaincre les électeurs qu’on peut agir efficacement pour la France et l’Europe… en étant nombreux au Parlement européen.

Samuel Martin

Article paru dans Présent daté du 14 janvier 2019

« Cet infâme qui a passé des années sur les plages au Brésil ou à boire du champagne à Paris, a tué (entre 1978 et 1979) un maréchal (de la police pénitentiaire) de 54 ans, un charcutier, un joaillier et un jeune policier de 24 ans. Il doit moisir en prison jusqu’à la fin de ses jours », a déclaré dimanche soir Matteo Salvini. Le ministre de l’Intérieur italien et dirigeant de la Ligue, rapportait

« Cet infâme qui a passé des années sur les plages au Brésil ou à boire du champagne à Paris, a tué (entre 1978 et 1979) un maréchal (de la police pénitentiaire) de 54 ans, un charcutier, un joaillier et un jeune policier de 24 ans. Il doit moisir en prison jusqu’à la fin de ses jours », a déclaré dimanche soir Matteo Salvini. Le ministre de l’Intérieur italien et dirigeant de la Ligue, rapportait