plus ou moins philo - Page 12

-

Hegel et Schopenhauer par André Vergez

-

Perles de Culture n°136 : Christian Combaz présente son nouveau livre censuré !!

-

Exclusif : André Perrin : le philosophe au service de la liberté d'expression

-

Les origines de la pensée grecque avec Jean-Pierre Vernant, François Châtelet et Pierre Vidal-Naquet

-

Nietzsche, une nécessité vitale par Thierry DUROLLE

Les élections présidentielles sont passées et la masse de bovins a élu leur nouveau maître qui les traira pour les cinq prochaines années. Le paradoxe est que la démocratie post-moderne enchante de moins en moins d’autant qu’elle apparaît plus que jamais sous son vrai visage : un système destiné au Dernier Homme dirigé par le « roi » des homoncules. En effet comment ne pas voir par exemple en notre nouveau président Emmanuel Macron, le candidat de la Banque, un anti-Zarathoustra, l’inversion quasi-parfaite du Politique (au sens noble du terme), le champion du clignotement des yeux satisfaits et repus ?

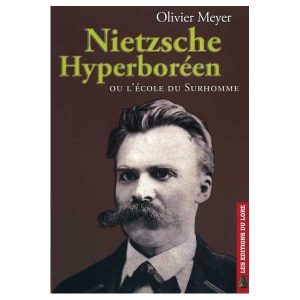

Les élections présidentielles sont passées et la masse de bovins a élu leur nouveau maître qui les traira pour les cinq prochaines années. Le paradoxe est que la démocratie post-moderne enchante de moins en moins d’autant qu’elle apparaît plus que jamais sous son vrai visage : un système destiné au Dernier Homme dirigé par le « roi » des homoncules. En effet comment ne pas voir par exemple en notre nouveau président Emmanuel Macron, le candidat de la Banque, un anti-Zarathoustra, l’inversion quasi-parfaite du Politique (au sens noble du terme), le champion du clignotement des yeux satisfaits et repus ?Détournons-nous de tout ce cirque aux règles taillées sur mesure par et pour l’ennemi. Relisons plutôt Nietzsche, soit « un homme qui, si tu veux l’écouter, te rendra libre bien plus sûrement que tous les politiciens » comme l’écrivait à son époque Épictète. S’inscrivant en disciple de Nietzsche, le Français Olivier Meyer, essayiste, écrivain et éditeur du site Nietzsche Académie, promeut contre vents et marées la pensée du philosophe au marteau. Il rejoint une cohorte dans laquelle on rencontre d’autres plumes libres et nietzschéennes : Bruno Favrit, Rémi Soulié et bien évidemment Robert Dun. Meyer nous gratifiait déjà d’un guide des citations de Nietzsche et plus récemment d’un pamphlet Conversation avec l’éclair (1). Son essai, Nietzsche Hyperboréen, se veut un manuel du Surhomme…

Un manuel pour devenir un surhomme nietzschéen ? Voilà un programme a priori alléchant ! Ce concept qui a tant divisé et fait fantasmé pour le meilleur et pour le pire se retrouve au cœur d’un opuscule à la fonctionnalité avant tout opérative (via une praxis détaillée en fin d’ouvrage). Au préalable, l’auteur définit le Surhomme à la fois par l’affirmatif et le négatif, et explique surtout comment atteindre ce niveau. Beau prétexte pour rappeler les notions majeures du philosophe allemand et ainsi mettre en valeur son vitalisme. L’auteur évoque par ailleurs de manière sommaire d’autres concepts de la pensée nietzschéenne. La partie la plus pertinente se rapporte au Surhomme dans la vie courante. Cela rappelle la dernière partie de maître ouvrage Chevaucher le Tigre (2) de Julius Evola. Il s’agit d’envisager le quotidien au travers du prisme surhumain. Ces quelques préceptes s’adressent d’abord à nous-même et s’envisagent comme une sorte de ligne de conduite bienvenue en ces temps de dissolution.

Ce court ouvrage est surtout réservé aux néophytes et à ceux qui désirent en savoir un peu plus sur le concept de Surhomme sans s’obliger à lire Ainsi Parlait Zarathoustra, ouvrage complexe de prime abord. Il ne faut pas chercher autre chose dans ce Nietzsche Hyperboréen, hormis l’envie d’étudier une œuvre toujours magistrale.

Thierry Durolle

Notes

1 : Olivier Meyer, Conversation avec l’éclair, Éditions Bookelis, 2016, 82 p., 12 €.

2 : Julius Evola, Chevaucher le Tigre, Éditions La Colombe, 1964.

• Olivier Meyer, Nietzsche Hyperboréen. Ou l’école du Surhomme, Éditions du Lore, 2011, 76 p, 14 €.

http://www.europemaxima.com/nietzsche-une-necessite-vitale-par-thierry-durolle/

-

Cycle Lucien Jerphagnon (4) Bergson

-

Cycle Lucien Jerphagnon (3) Plotin

-

Cycle Lucien Jerphagnon (2) Aristote

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, plus ou moins philo, tradition 0 commentaire -

Cycle Lucien Jerphagnon 01 Socrate

-

Une vie, une oeuvre : Simone Weil ou la brûlure de l'écoute