par Frédéric Saenen

Ex: http://salonlitteraire.linternaute.com

Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».

Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».

De tels louvoiements passeront aux yeux de beaucoup pour une suspecte inconstance – et Valois se verra d’ailleurs taxé d’être en matière de politique un véritable caméléon. Mais il serait hâtif de résumer l’homme à cette tendance, tout autant que de l’enfermer dans son identité de fondateur du Faisceau. Ce mouvement, créé le 11 novembre 1925, mêlait en somme, et de façon quelque peu utopique, idéologie technocratique, planisme strict, exaltation de la figure du travailleur et valorisation des corporations. Le Faisceau implosera, après deux ans d’existence, sous la pression des divergences idéologiques qui le tiraillaient.

La réflexion et l’engagement de Valois ne s’arrêtèrent cependant pas là : son nom sera aussi cité parmi ceux des non-conformistes des années 30 et il mourra, suite à son arrestation par la Gestapo, au camp de Bergen-Belsen. Étrange fin pour un homme que les esprits simplistes seraient tentés de réduire à un Mussolini à la française !

Olivier Dard, dont on connaît les excellents travaux sur les droites radicales et nationales en France (de Maurras à l’OAS) mais aussi l’intérêt pour les relations entre politique et économie, ne pouvait rester indifférent à un homme tel que Valois. Après avoir dirigé le volume Georges Valois, itinéraire et réceptions paru chez Peter Lang en 2011, voici qu’il préface la réédition de L’homme contre l’argent. Un volume de souvenirs couvrant la décennie qui mène exactement de la fin de la Première Guerre mondiale à la faillite du Faisceau.

Le livre, « virulent et écrit à chaud » selon les termes mêmes d’Olivier Dard, constitue un témoignage de première main sur une période de l’histoire souvent négligée au bénéfice des années 30, identifiées comme celles de tous les périls, de toutes les crises, de toutes les passions. Pourtant, quel bouillonnement déjà dans cette France qui sort à peine des tranchées, de la boue et du sang. L’heure est à la reconstruction et à la recherche de nouveaux modèles de société. Les uns ne jurent que par le monde anglo-saxon, les autres penchent plutôt du côté des Soviets. Valois revendique quant à lui l’ouverture d’une troisième voie dès l’incipit : « Ni Londres, ni Moscou. »

Ce texte n’est donc pas uniquement une autobiographie, bien que la mémoire de Valois et ses jugements en soient l’axe central. Il ne se cantonne pas non plus à la recension des faits objectifs et à leur scrupuleuse chronique. Mais s’il n’a pas le caractère offensant du pamphlet, il mérite bel et bien l’étiquette bernanosienne d’« écrit de combat ». Olivier Dard insiste sur le fait que « c’est bien comme une charge contre la “ploutocratie” qu’il faut lire L’homme contre l’argent » et poursuit sur ce constat : « Le capitalisme, dans sa dimension industrielle comme financière, sa compréhension et la lutte à entreprendre contre lui sont des préoccupations constantes chez Valois ».

Est-ce à dire qu’il y aurait encore une actualité possible pour un penseur qui paraît aujourd’hui tellement oublié et daté ? Nous avons demandé à l’historien de nous éclairer sur quelques aspects de cette publication, riche en anecdotes et en portraits, mais aussi sur la personnalité complexe de Valois et la place qu’il lui revient d’occuper parmi les figures de la pensée française du XXe siècle. Mieux vaut tard…

Frédéric Saenen

Entretien avec Olivier Dard,

professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lorraine (plateforme de Metz), spécialiste d'histoire politique du vingtième siècle, en particulier des droites radicales et des relations entre politique et économie.

— Georges Valois ne fut pas strictement un économiste ni un homme politique. Alors comment le qualifieriez-vous ? « Penseur » ? « Intellectuel » ? « Homme engagé » ?

Olivier Dard : Homme engagé certainement. Les termes de « penseur » ou d’ « intellectuel » ne sont peut-être pas les mieux adaptés pour Valois même s’il aspire à être considéré comme un doctrinaire et multiplie les prises de position à fois sur des questions générales et sur les sujets qui lui tiennent le plus à cœur et qui sont d’ordre économique et social. Il faut s’attacher aux titres des ouvrages de Valois où deux mots ressortent particulièrement, « L’homme » et « nouveau/nouvelle » : L’homme qui vient, L’homme contre l’argent, Economie nouvelle, Un nouvel âge de l’humanité… Autant de mots forts qui ne sont pas seulement les titres accrocheurs d’un éditeur chevronné et d’un professionnel du livre qu’est Valois. Ils renvoient à ses questionnements les plus profonds et les plus constants.

— Parmi les engagements successifs de Valois (anarchisme, maurrassisme, syndicalisme, fascisme, non-conformisme, abondancisme, résistance, etc.), lequel vous semble-t-il avoir mené avec le plus, non pas d’intégrité, mais de cohérence intellectuelle ? Et y a-t-il, chez cet homme de toutes les ruptures, des idées ou des valeurs permanentes, intangibles, qu’il maintiendra tout au long de son existence ?

Je pense que la lutte contre l’argent est sans doute un marqueur essentiel du parcours de Valois. L’anticapitalisme est une constante de Valois mais son contenu a évolué avec le temps. A l’époque de l’AF, il faut le comprendre non comme un refus du principe de la propriété privée et une défense de la collectivisation des moyens de production comme le prône le socialisme, mais comme un rejet de la finance, la promotion pendant d’une « économie nouvelle » arrimée au corporatisme. Lorsque Valois passe à « gauche », l’accent est mis sur une République syndicale associée à « Etat technique » qui est le signe d’un nouvel âge. Le Valois de l’Economie nouvelle n’est pas aussi éloigné de celui du « nouvel âge » qu’il peut y paraître si on se polarise sur sa rupture avec l’AF. Dans le sillage du premier conflit mondial et de la promotion d’un « esprit des années vingt », Valois est pénétré de l’importance de la technique et de ses potentialités, tout comme du rôle nouveau à conférer à ceux qui sont alors dénommés les « techniciens » et qui annoncent les technocrates.

— Dans le chapitre Mon premier complot, Valois évoque son voyage dans l’Italie fasciste et dresse un portrait de Mussolini, qu’il rencontrera d’ailleurs en audience. Que pensez-vous du regard que Valois porte sur le Duce, dans ces pages comme à d’autres moments de son œuvre ?

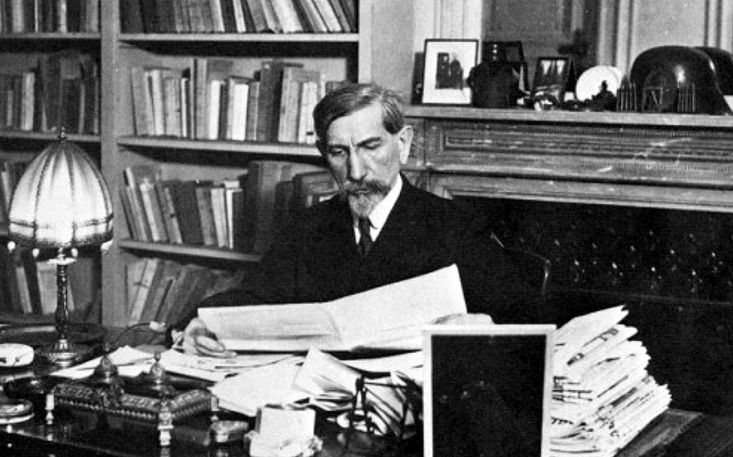

La référence au Duce proposée dans L’Homme contre l’argent n’est pas isolée dans l’ensemble de l’œuvre de Georges Valois. Par la suite, il publie comme éditeur (librairie Valois) des antifascistes italiens et lui-même écrit sur l’Italie fasciste pour dénoncer son régime et son chef… comprenant rapidement la caractère infâmant du label fasciste dont il affuble Poincaré dans son essai Finances italiennes (1930). La présentation de Mussolini dans L’Homme contre l’argent est un texte fort intéressant. D’abord, parce qu’il peut se lire comme un témoignage important sur le dirigeant italien au milieu des années vingt et qui peut être comparé à d’autres, Français ou étrangers. Mussolini, comme l’a montré Didier Musiedlak dans son ouvrage sur Mussolini (Presses de Sciences Po, 2005 ) mettait un soin particulier à recevoir ses visiteurs et Valois, sans forcément le mesurer, se trouve intégré à un cérémonial d’audience bien rodé . Le récit de Valois est aussi instructif pour saisir par quels biais il a pu être reçu : Mussolini connaît ses écrits mais Valois a aussi été introduit dans le bureau par Malaparte (photo) qui se rattache alors aux « fascistes de gauche ». Un dernier point renvoie à la façon dont Valois appréhende Mussolini comme chef politique. Il est « conquis » par sa personnalité et rapproche à cet égard Mussolini de Lénine. Sur ce dernier point, l’empreinte de Georges Sorel est sans doute importante.

— Lorsqu’on lit le chapitre consacré à la rupture avec l’AF, on entrevoit qu’il s’agit moins d’une dissension à propos des idées que d’histoires de gros sous et de concurrence d’organes de presse (L’Action française contre le Nouveau Siècle) qui motivent le départ de Valois. Aux yeux de l’historien, ce récit est-il sincère et complet ?

Dans le récit qu’il propose de sa rupture avec l’AF, le propos de Valois est logiquement partiel et partial. La dimension économique de la rupture est cependant importante car le divorce de Valois avec l’AF met en jeu l’avenir de la Nouvelle Librairie nationale et, du point de vue des organes de presse mentionnés, l’attraction d’un lectorat qui est acheteur et donc contributeur au financement des deux périodiques. La rupture débouche sur une polémique âpre et un long procès opposant Valois et l’AF, et présenté par Valois dans un gros ouvrage intitulé Basile ou la politique de la calomnie. L’argent et la rancœur, s’ils sont les éléments les plus visibles de ce divorce, ne sont pas les seuls à devoir être pris en compte. Il faut aussi compter avec l’importance des clivages idéologiques qui distendent progressivement la relation de Valois à l’AF, notamment quant à l’adéquation du programme de cette dernière avec ses projets et ses initiatives au début des années vingt : le « nationalisme intégral » laisse la place chez Valois à la recherche d’un fascisme à la française. Valois est alors déçu et désabusé quant aux perspectives de l’AF au lendemain des résultats électoraux calamiteux de 1924. Il y a entre le fondateur du Faisceau et l’AF un divorce qui renvoie à la stratégie et aux modalités de l’action politique à entreprendre.

— Quelle anecdote, scène ou rencontre évoquée dans L’homme contre l’argentvous semble résumer le mieux le tempérament de Valois ?

La question est délicate mais le récit de sa rupture avec l’AF (chapitre V) est un passage tout à fait caractéristique d’un personnage dominé par son égocentrisme et dont la psychologie traduit une obsession des machinations et des complots. Sans revenir sur le fond de l’affaire ni commenter les épisodes racontés par Valois ou les portraits fielleux qu’il dresse de chacun des protagonistes (qui le lui rendent bien dans d’autres textes), on pourra rapprocher son comportement d’alors de celui qui s’observe une dizaine d’années plus tard à l’occasion des crises qui frappent le mouvement Nouvel Age. Au printemps 1938, l’affaire Anne Darbois (militante et collaboratrice du journal) est sur ce point instructive. Valois, comme à l’époque de sa rupture avec l’AF, insiste sur les renseignements qu’il aurait obtenus et les machinations qu’il aurait mises au jour, construit des discours de justification et attaque la personnalité de sa contradictrice… L’affaire s’achève par la publication de l’ensemble sous forme de dossiers, dans le journal et non en volume comme pour Basile ou la politique de la calomnie.

— En somme, pourquoi lire encore Valois aujourd’hui, et en particulier L’Homme contre l’argent ?

On peut lire Valois en fonction de différentes logiques. Le lecteur intéressé par l’histoire de la France des années vingt (et pas seulement par celle de l’AF et du Faisceau) découvrira à travers Valois une source importante pour appréhender cette période et son évolution. La lecture de Valois est aussi instructive dans une perspective très actuelle, où l’heure est aussi à la dénonciation de l’argent. Les analyses de Valois sur « la révolution planétaire » (qu’il n’appelle pas mondialisation), son organisation, ou ses développements sur les relations à établir entre les Etats et ce qu’il nomme les trusts ont une résonnance particulière avec les enjeux de cette seconde décennie du XXIe siècle.

Propos recueillis par Frédéric Saenen (octobre 2012)

Georges Valois, L’homme contre l’argent. Souvenirs de dix ans 1918-1928, édition présentée par Olivier Dard, Septentrion, septembre 2012, 375 pages, 30 €

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2018/03/12/georges-valois-contre-l-argent-rencontre-avec-olivier-dard.html

Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».

Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».

Une excellente tribune parue dans Boulevard Voltaire (15.03) LFAR

Une excellente tribune parue dans Boulevard Voltaire (15.03) LFAR

Pour une fois que quelque chose marche en France, il est urgent de le couler. Surtout quand il s’agit d’un chef-d’œuvre du roman national qui déclare passionnément son amour à la Vendée et à la France.

Pour une fois que quelque chose marche en France, il est urgent de le couler. Surtout quand il s’agit d’un chef-d’œuvre du roman national qui déclare passionnément son amour à la Vendée et à la France. De Gabriel Robin dans

De Gabriel Robin dans

Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :

Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :