Depuis l'époque du Matin des magiciens, la Société de Thulé n'a cessé d'enflammer les imaginations des tenants d'un « nazisme magique ». De cette société « secrète » seraient sortis les principaux dirigeants de la NSDAP qui, une fois arrivés au pouvoir, n'auraient rien eu de plus pressé que d'en réaliser le « programme ».

Depuis l'époque du Matin des magiciens, la Société de Thulé n'a cessé d'enflammer les imaginations des tenants d'un « nazisme magique ». De cette société « secrète » seraient sortis les principaux dirigeants de la NSDAP qui, une fois arrivés au pouvoir, n'auraient rien eu de plus pressé que d'en réaliser le « programme ».

La Thule Gesellschaft ne fut en réalité qu'un des multiples groupes de l'extrême droite bavaroise du début du XXe siècle, et si certains de ses membres jouèrent un rôle important lors de la proclamation en 1919 de la République des conseils, ses liens avec le national-socialisme naissant sont toujours restés pour le moins ténus. Fondé en 1912 par Hermann Pohl et le vieil antisémite Theodor Fritsch, l'Ordre des Germains (Germanenorden), dont la Société était l'émanation, disparut dès 1920. Le premier président de la Thule Gesellschaft, l'aventurier et occultiste germano-turc Rudolf von Sebottendorff (Adam Alfred Rudolf Glauer), qui contribua lui-même à lancer le mythe avec son livre Bevor Hitler kam, se donna la mort en 1945 après avoir été expulsé d'Allemagne dès 1934. Le grand mérite de Detlev Rose n'est pas seulement de dégonfler la baudruche, mais d'avoir étudié tout le dossier dans le détail, qu'il s'agisse des faits eux-mêmes ou des élucubrations romanesques auquel le souvenir de la Société de Thulé a servi de support. Sa conclusion est sans appel : « Après 1923, il semble qu'il faille abandonner l'idée d'une quelconque influence de la Société sur le mouvement national-socialiste ». « La liste des petites légendes et des allégations infondées, ajoute-t-il, pourrait se poursuivre sans fin ».

Detlev Rose, La Société Thulé. Légende, mythe et réalité, Ars Magna, 365 p., 36€.

A. B. éléments N°160 mai-juin 2016

Depuis l'époque du Matin des magiciens, la Société de Thulé n'a cessé d'enflammer les imaginations des tenants d'un « nazisme magique ». De cette société « secrète » seraient sortis les principaux dirigeants de la NSDAP qui, une fois arrivés au pouvoir, n'auraient rien eu de plus pressé que d'en réaliser le « programme ».

Depuis l'époque du Matin des magiciens, la Société de Thulé n'a cessé d'enflammer les imaginations des tenants d'un « nazisme magique ». De cette société « secrète » seraient sortis les principaux dirigeants de la NSDAP qui, une fois arrivés au pouvoir, n'auraient rien eu de plus pressé que d'en réaliser le « programme ».

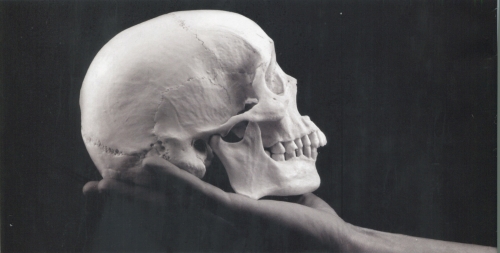

Mais qu'en est-il de l'origine des hominidés qui ont précédé l'Homo sapiens ? Jusqu'ici nul ne remettait en cause leur origine africaine, puisque c'est en Afrique que leurs restes les plus anciens ont été retrouvés. Or, il y a aussi du nouveau sur ce point.

Mais qu'en est-il de l'origine des hominidés qui ont précédé l'Homo sapiens ? Jusqu'ici nul ne remettait en cause leur origine africaine, puisque c'est en Afrique que leurs restes les plus anciens ont été retrouvés. Or, il y a aussi du nouveau sur ce point.

La théorie « Out of Africa » qui veut que l'Afrique soit le seul berceau de l'humanité, est aujourd'hui largement battue en brèche. Les découvertes récentes plaident en faveur de l'origine nnultirégionale - suivant des processus d'hominisation locaux - de l'homme moderne. Loin, très loin d'une hypothétique Eve africaine. État des lieux et dernières découvertes.

La théorie « Out of Africa » qui veut que l'Afrique soit le seul berceau de l'humanité, est aujourd'hui largement battue en brèche. Les découvertes récentes plaident en faveur de l'origine nnultirégionale - suivant des processus d'hominisation locaux - de l'homme moderne. Loin, très loin d'une hypothétique Eve africaine. État des lieux et dernières découvertes.