Source Lengadoc Info – Le mouvement catholique Civitas connait aujourd’hui une nouvelle dynamique au sein de la région Occitanie. Son président, Alain Escada, tiendra un meeting à Toulouse le 25 mars. Depuis quelques mois, les militants de Civitas sont également actifs dans l’Aude. Le responsable départemental du mouvement a bien voulu répondre à nos questions. Pour des raisons de sécurité, son identité ne sera pas révélée.

Lengadoc Info : Civitas s’implante aujourd’hui dans l’Aude, quelles ont été vos premières actions ? Quel accueil avez-vous reçu de la part de la population ?

Civitas 11 est jeune. Cette fédération a été créée en novembre 2016 à la suite de la demande du président de Civitas, M. Alain Escada. Nos premières actions ont concerné la campagne contre la répartition des migrants dans notre département, notamment à Bram et à Limoux fin octobre 2016. Par la suite, nous avons dénoncé la complicité des politiques locaux tels que le député maire de Limoux et le président de l’agglomération de Carcassonne, maire d’Alzonne et conseiller départemental (cumulard) Régis Banquet qui ont favorisé l’implantation des migrants dans leur ville, qui ont été tractées par nos soins. L’accueil de la population a été plutôt favorable, excepté par les politiques qui ont dénoncé notre action dans les mainstreams locaux (Indépendant et la Dépêche). D’autres campagnes vont voir le jour, telle la lutte contre l’avortement (une action de tractage menée en février 2017 à Carcassonne bien appréciée en majorité) et celle qui va débuter contre la corruption de certains de nos politiques.

Lengadoc Info : Quels sont les idées défendues par Civitas ?

Concrètement, les idées défendues par Civitas concernent pour le moment trois campagnes: anti-migrants et contre le grand remplacement, anti-avortement et anti-corruption. Mais elles sont toutes liées. Le calcul est simple: moins 200 000 migrants par an en France, moins 200 000 personnes qui ne reconnaissent pas l’héritage chrétien de l’Europe et sont majoritairement de religion musulmane, plus 200 000 petits français qui pourraient naître dans des familles françaises dites « de souche » et notre avenir serait assuré. Par dessus tout, une politique familiale adaptée pour favoriser les familles et éduquer les enfants convenablement, valoriser le travail des mères de famille, et nous résoudrons pas mal de problèmes tels que la délinquance, le chômage, la santé économique, la déliquescence de la société par la solidité de nos cellules familiales. Toutes ces politiques concourent à un seul objectif: le retour du rôle social de Notre Seigneur Jésus-Christ dans notre nation française. Dit simplement, passer à la passoire chrétienne toutes nos actions dans la société française pour retrouver la grandeur de la France que nous avons connue pendant la période des rois de France qui avaient consacré leur pays à Dieu.

Lengadoc Info : A peine installés, l’extrême gauche vous a déjà pris pour cible dans des communiqués, est-ce que cela représente une menace pour vous ?

Je dirais que cela nous rassure! Au moins, on connaît leurs aspirations, mais ils ne pourront pas arrêter la vague qui est en cours. Cependant, nous prenons quelques précautions dans le type de nos actions pour éviter toutes confrontations directes qui sont contre-productives.

Lengadoc Info : Quels sont vos prochaines activités prévues dans le département et la région ?

Notre prochaine activité majeure est la venue de notre président, M. Escada, à Toulouse le 25 mars 2017 pour une conférence à deux voix avec M. Roudier de la Ligue du Midi, proche de nos idées. J’espère que nous serons nombreux à les écouter et à débattre pour transmettre les messages pour sauver notre pays de la décadence socialiste et libérale. Donc, je dirai à vos lecteurs, n’hésitez pas à vous inscrire sur notre adresse courriel : civitas11@gmx.fr pour y assister ! Par la suite, nous continuerons à diffuser les différentes campagnes dans notre région afin de convaincre petit à petit les Français de l’Aude qu’on les roule dans la farine tous les jours avec la complicité des politiques et des médias mainstream.

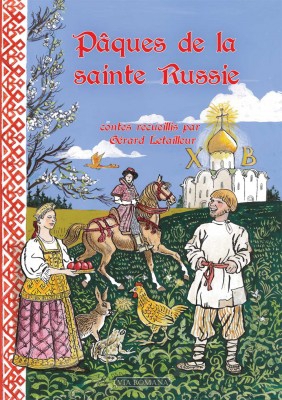

Les contes russes constituent un vaste univers dont les racines remontent aux temps les plus reculés. Ils ont conservé leur symbolique dans la mémoire populaire grâce à la riche palette de leurs couleurs, leur sens du mouvement, leurs nobles sentiments, et parfois leur charmante naïveté.

Les contes russes constituent un vaste univers dont les racines remontent aux temps les plus reculés. Ils ont conservé leur symbolique dans la mémoire populaire grâce à la riche palette de leurs couleurs, leur sens du mouvement, leurs nobles sentiments, et parfois leur charmante naïveté.