Extrait du débat entre le Père Thierry-Dominique Humbrecht et Eric Zemmourdans Famille chrétienne :

Est-ce que vous pensez que les catholiques sont encore capables d’inspirer le débat politique malgré leur petit nombre ?

É. Z. – Inspirer le débat politique ?C’est compliqué pour les catholiques étant donné ce qu’ils ont pris sur la tête depuis la Terreur sous la Révolution jusqu’à la séparation de 1905. C’est assez normal qu’ils soient un peu inhibés. Aujourd’hui, le catholicisme a été chassé de la société, avec pour résultat une anomie sociale inouïe, et l’islamisation de nombreux quartiers. Il est évident qu’il y a un besoin d’ordre, de spiritualité, d’encadrement, de foi, de dépassement de soi, et que, comme le catholicisme désormais s’interdit d’y répondre, l’islam y répond à sa place (...) En fait, les catholiques ont donné raison à Nietzsche pendant tout le XXe siècle. Cette espèce d’universalisme un peu benêt qu’il dénonçait les a fait tomber dans tous les panneaux du siècle. Et cela continue. Les chrétiens de gauche dans les années quatre-vingts ont été une catastrophe historique !

T.-D. H. – Le rétrécissement quantitatif crée un trouble, parce que les catholiques commencent à s’apercevoir qu’ils ne sont plus chez eux. De plus, beaucoup de jeunes catholiques choisissent des études de commerce, le monde des affaires. Ils délaissent les métiers d’idées et de transmission ! Ce devrait être l’inverse… Le combat culturel leur échappe.

Les catholiques ont du mal à inspirer le débat politique. Les manifestations contre la loi Taubira ont fourni à certains une occasion d’engagement. Mais une action sans réflexion est vouée au militantisme essoufflé. Les catholiques risquent de caler net, s’ils ne prennent pas au sérieux une formation au souffle long. Leur discours doit se fonder. Faute de quoi, ne leur reste plus que l’activisme, sans plus d’humanisme que leurs aînés.Certains jeunes catholiques devraient embrasser les métiers de la politique. Avec tous les efforts et tous les risques que cela comporte !

É. Z. – Plutôt que l’avocat du diable, je voudrais pour une fois me faire l’avocat du Bon Dieu deux minutes Un historien américain, Philip Nord, dans son livre Le New Deal (Perrin), montre comment les élites des années trente, imprégnées de catholicisme, ont accouché du fameux « modèle social français » à la Libération. C’est le fruit d’une sorte de permanence catholique française. Je dis bien catholique, parce que opposé au système protestant des Anglo-Saxons, très inégalitaire. Cela me paraît important de le rappeler, de rappeler aux catholiques qu’ils ont été grands, qu’ils ne se sont pas toujours trompés, et qu’ils ont imprégné le modèle français aussi pour le meilleur.

T.-D. H. – Vous faisiez allusion avec raison à l’après-guerre. Certains philosophes catholiques ont voulu repenser la politique, comme Maritain, Mounier ou Gilson. Ils ont cherché des solutions chrétiennes et rationnelles. Mais ils ont été oubliés ! Les philosophes chrétiens ont été balayés par Sartre et par cinquante ans de déconstruction intellectuelle. Il y a eu un écrasement de la pensée chrétienne, non seulement par elle-même, mais aussi par ses adversaires. Être un penseur chrétien était l’objet d’une chasse. Cela reste vrai dans les milieux universitaires ou médiatiques aujourd’hui. D’où un certain amaigrissement.

Il faut des catholiques qui engagent leur vie professionnelle ou leur vie tout court dans cette aventure. Cela suppose de passer de la passivité à l’activité : « C’est à moi de m’y mettre ! » Les laïcs catholiques en France n’y sont plus habitués, car d’autres portaient la culture à leur place. Le catholicisme allait de soi, il croyait n’avoir pas besoin de se dire. Même à l’école, les curés s’occupaient de tout ! Maintenant, c’est à mes enfants de devenir profs ! Les parents rechignent un peu : « Jamais ! Ils vont crever de faim ! Ils vont être méprisés socialement ! » C’est un risque. Mais c’est cela ou rien. La culture chrétienne, il faut des gens pour la vivre et la rendre créative (...)

É. Z. – Je crois qu’il faut réaffirmer ce que j’appelle la prééminence culturelle du catholicisme en France. Moi, je peux me permettre de le dire ! Réaffirmer la prééminence culturelle qui a fait la France depuis mille cinq cents ans.

La prééminence culturelle des catholiques, c’est au nom de la vérité ou c’est au nom de l’Histoire ?

É. Z. – Au nom de l’Histoire ! Je comprends que l’on dise : au nom de la vérité. Mais ce n’est pas à moi de le dire. Et dans une société deux siècles après la Révolution française, dont un siècle de démocratie, on peut difficilement l’imposer comme cela ! Cela ne serait pas compris, cela ne serait pas admis. Même les catholiques – je parle sous votre contrôle, mon Père – ne le comprendraient pas ! (...)"

par Philippe Carhon

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/10/il-faut-r%C3%A9affirmer-la-pr%C3%A9%C3%A9minence-culturelle-du-catholicisme-en-france.html

A l'Espace Charenton, 327, rue de Charenton – 75012 Paris

A l'Espace Charenton, 327, rue de Charenton – 75012 Paris

"La polémique sur la présence de l’idéologie du genre à l’école française a mis chacun face à ses responsabilités. A ce titre, les « Enseignants pour l’Enfance » affirment, en dépit des réfutations de Madame Vallaud-Belkacem, que cette doctrine est présente à tous les niveaux de l’institution scolaire.

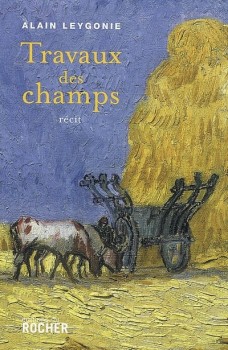

"La polémique sur la présence de l’idéologie du genre à l’école française a mis chacun face à ses responsabilités. A ce titre, les « Enseignants pour l’Enfance » affirment, en dépit des réfutations de Madame Vallaud-Belkacem, que cette doctrine est présente à tous les niveaux de l’institution scolaire. Dans son merveilleux livre Travaux des champs (éd. du Rocher, 2009), Alain Leygonie écrivait avec justesse que « le basculement dans la modernité » des populations rurales avait été l’événement le plus important des cent dernières années. Depuis les années 1960, nombreux furent nos hommes politiques à trahir la confiance de leurs électeurs habitant les zones rurales en leur laissant croire en un avenir meilleur. En 1945, près de 10 millions de Français travaillaient encore dans l’agriculture ! Aujourd’hui, la population active dans le monde agricole représente moins de 4 % des travailleurs !

Dans son merveilleux livre Travaux des champs (éd. du Rocher, 2009), Alain Leygonie écrivait avec justesse que « le basculement dans la modernité » des populations rurales avait été l’événement le plus important des cent dernières années. Depuis les années 1960, nombreux furent nos hommes politiques à trahir la confiance de leurs électeurs habitant les zones rurales en leur laissant croire en un avenir meilleur. En 1945, près de 10 millions de Français travaillaient encore dans l’agriculture ! Aujourd’hui, la population active dans le monde agricole représente moins de 4 % des travailleurs !