Il arrive parfois que deux chercheurs, chacun pour soi, se rapprochent de la solution recherchée, si bien que chacun d’entre eux aurait abouti dans sa démarche plus rapidement s’il avait eu connaissance des résultats de son homologue. Je vais étudier la démarche de deux chercheurs, qui ne se connaissaient pas l’un l’autre, appartenaient à des générations différentes et n’ont donc jamais eu l’occasion de se rencontrer ni, a fortiori, de compléter leurs recherches en s’inspirant l’un de l’autre. Je vais essayer de rattraper le temps perdu, tout en sachant que le résultat de mon travail contiendra forcément un dose de spéculation, comme c’est généralement le cas dans tous travaux d’archéologie et d’anthropologie. Je ne pourrai pas travailler l’ensemble prolixe des connaissances glanées par mes deux chercheurs et je me focaliserai pour l’essentiel sur un aspect de leur œuvre : celle qui étudie le cadre temporel où se situent les premières manifestations protohistoriques des peuples indo-européens. Je procéderai à une comparaison entre les résultats obtenus par les deux chercheurs.

J’aborderai trois de leurs livres qui, tous, s’occupent des premiers balbutiements de la protohistoire des peuples indo-européens. Nos deux auteurs n’étaient ni anthropologues ni archéologues et ignoraient leurs recherches respectives. Ils ont ensuite abordé leur sujet au départ de prémisses très différentes.

Voici ces livres :

- Bal Gangadhar Tilak, The Orion or Researches into the Antiquity of the Vedas, Bombay, 1893.

- Bal Gangadhar Tilak, The Arctic Home in the Vedas, Poona, 1900.

- H. K. Horken, Ex Nocte Lux, Tübingen, 1973. Seconde édition revue et corrigée, Tübingen, 1996.

(…)

Dans ces ouvrages, nous trouvons trois assertions de base :

Chez Tilak : le Rig-Veda, d’après ce qu’il contient, daterait d’environ 6000 ans ; il n’aurait été retranscrit que bien plus tard (« Orion », pp. 206 et ss.).

Les auteurs initiaux du Rig-Veda, c’est-à-dire les hommes qui furent à l’origine du texte ou d’une bonne partie de celui-ci, vivaient sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique. Ils avaient développé là-bas une culture et une économie comparativement élevées par rapport au reste de l’humanité (« Orion », pp. 16 et ss. ; « Arctic Home », p. 276).

Pour Horken, les périodes glaciaires se sont manifestées à la suite des phénomènes liés à la séparation progressive du continent eurasien et du continent américain, d’une part, et à la suite de l’émergence du Gulf Stream, d’autre part. Elles ont eu pour résultats de fixer de grandes quantités d’eau sous forme de glace et donc de faire descendre le niveau de la mer. De cette façon, les zones maritimes, normalement inondées, qui présentent des hauts fonds plats, ont été mises à sec, zones auxquelles appartient également le plateau continental de la zone polaire eurasienne. Sur le plan climatique, le Gulf Stream apporta une source de chaleur et les zones évacuées par la mer furent recouvertes de végétation, face à la côte française actuelle et tout autour des Iles Britanniques, en direction du Nord-Est. Après la végétation vint la faune et ses chasseurs, les premiers hommes d’Europe. Ainsi, l’espace occupé aujourd’hui par la Mer du Nord a été peuplé.

Nous avons donc affaire ici à une population qui a suivi cette voie migratoire, au départ, probablement, des confins occidentaux du continent européen ; cette population, profitant d’un climat clément dans la zone aujourd’hui redevenue plateau continental, a fini par atteindre la Mer de Barents, avant qu’au sud de celle-ci, d’énormes masses de glace accumulées sur le sol de l’actuelle Scandinavie, ne leur barrent la route d’un éventuel retour.

La durée de leur migration et de leur séjour dans les régions polaires arctiques a été déterminée par les vicissitudes de la période glaciaire, de même que le temps qu’ils ont mis à s’adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Quand le Gulf Stream a commencé à ne plus atteindre les régions constituant leur nouvelle patrie, cette population a vu revenir les conditions préglaciaires, avec, pour conséquence, que la vie y devint de plus en plus difficile et, finalement, impossible. Cette population a été contrainte d’émigrer vers l’Europe centrale et le bassin méditerranéen ou, autre branche, vers l’espace indien, au-delà des massifs montagneux de Sibérie (« Ex nocte lux »).

Tilak, lui, avance des arguments plus fiables : il étudie les descriptions dans le Rig-Veda qui ne sont compréhensibles que si l’on part du principe que les auteurs initiaux ont vécu, au moment où émerge le Rig-Veda, sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique. Ce n’est qu’en posant cette hypothèse que les textes, considérés auparavant comme inexplicables, deviennent parfaitement compréhensibles. Tilak ne pose cependant pas la question de savoir comment cette population est arrivée dans cette région.

Horken, lui, nous offre une thèse éclairante, en se basant sur les phénomènes prouvés de l’histoire géologique de la Terre ; selon cette thèse, les événements qui se sont déroulés à l’époque glaciaire, plus spécifiquement à l’époque glaciaire de Würm, expliquent comment, par la force des choses, les premiers Européens sont arrivés sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique. La géologie lui fournit de quoi étayer sa thèse sur la chronologie de cette migration.

On peut évidemment supposer que nos deux auteurs ont écrit sur la même population. Pour prouver que cela est exact, il faut d’abord démontrer comment les choses se sont passées sur le plan géologique en s’aidant de toutes les connaissances scientifiques disponibles et en les présentant de la manière la plus précise qui soit. Toutes les données que je vais aligner ici relèvent d’évaluations qui devront, si besoin s’en faut, être remplacées par des données plus précises. Mais pour donner un synopsis de ce déroulement, cette restriction, que je viens d’avancer, n’a guère d’importance.

La dérive des continents a fait en sorte que le Gulf Stream, après avoir passé le long du littoral occidental de l’Europe, a atteint les glaces de l’Océan Glacial Arctique et les a fait fondre dans la zone de contact. D’énormes masses d’eau se sont alors évaporées et, par l’effet des forces Coriolis (*) se sont retrouvées au-dessus des massifs montagneux de Scandinavie ; en montant, elles se sont refroidies et sont retombées sous forme de neige (Horken). Ce processus, d’après les évaluations actuelles, aurait commencé il y a 32.000 ans. Plus tard, les masses d’eau se sont figées en glace et ont entrainé la descente du niveau de la mer, non pas seulement le long des côtes, comme on peut encore les voir ou les deviner, mais sur l’ensemble du plateau continental; par la suite, la flore et la faune ont pu s’installer dans cette nouvelle région abandonnée par les flots. On peut donc admettre que l’homme, qui migre en suivant les troupeaux ou selon les espèces végétales qui le nourrissent, ait atteint les régions polaires avant que le point culminant de la glaciation ait produit ses effets. Au départ, la population arrivée là-bas n’a dû se contenter que d’un petit morceau habitable du plateau continental.

Pour pouvoir préciser quand cette phase a été atteinte, la géologie doit nous aider à éclairer ou corroborer les données suivantes, relatives à la région polaire du continent eurasiatique : fournir une chronologie capable de nous dire avec plus de précision quand le niveau de la mer est descendu, quand la glaciation est survenue et sur quelle extension géographique. La paléobotanique pourrait aider à compléter cette chronologie en nous renseignant sur la flore présente et sur la température moyenne annuelle qu’implique la présence de cette flore.

D’après une carte topographique du plateau continental en face des côtes de l’Océan Glacial Arctique, on devrait pouvoir reconnaître quelles ont été les régions de terres nouvelles disponibles pour une population migrante, qui, de surcroît, a sans doute été la première population humaine dans la région. Il faut toutefois tenir compte d’un facteur : le niveau de la mer a baissé partout dans le monde mais seulement selon un axe Ouest-Est, à commencer par la région du Golfe de Biscaye (Horken, p. 120) puis le long de toute la côte française actuelle, ensuite tout autour des Iles Britanniques ; le Gulf Stream a donc réchauffé toute cette immense région, jusqu’au littoral arctique de la Scandinavie, qu’il a ainsi rendu apte à la colonisation humaine, en modifiant le climat progressivement, jusqu’à épuisement de l’énergie thermique qu’il véhicule. Les flots qu’il pousse vers le Nord se refroidissent ensuite s’écoulent et retournent vers l’Atlantique, en faisant le chemin inverse mais sous les masses d’eau plus chaudes. Plus à l’est, les zones du plateau continental ont été également libérées des flots mais n’ont pas bénéficié indéfiniment des avantages offerts par le Gulf Stream et sont sans nul doute devenues tout aussi inhospitalières qu’aujourd’hui, vu la proximité des glaces du sud de la banquise.

Toutes les régions situées sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique, qui font l’objet de notre investigation, se trouvent sur le plateau continental et dès lors ont été recouvertes par les flots lors de la fonte des glaces et de la montée du niveau de la mer. Il faudrait l’explorer davantage. En règle générale, le socle continental accuse une pente légère en direction du pôle, si bien que toute descente du niveau de l’océan correspond à un accroissement équivalent de terres nouvelles, également en direction du pôle. A hauteur de la Mer de Barents, par exemple, cela correspondrait, dans le cas extrême, à un recul de l’océan d’environ 500 km. Mais on peut estimer qu’une telle surface n’a pas été abandonnée par les flots : c’est ici que les géologues doivent nous apporter des précisions. Pendant la période d’occupation de ce territoire aujourd’hui retourné aux flots marins, tous les fleuves et rivières ont dû se jeter dans l’océan beaucoup plus au nord qu’aujourd’hui et il doit être parfaitement possible de repérer l’ancien lit de ces cours d’eau sur le plateau continental, comme nous pouvons d’ailleurs le faire pour l’Elbe dans la Mer du Nord. Ces fleuves et leurs affluents ont dû fournir de l’eau douce indispensable à la faune dans son ensemble et aux hommes. On peut dès lors en déduire que des sites d’installation ont existé sur les rives de ces cours d’eau. Les limites respectives du permafrost sur le continent (ou sur ce qui était le continent) ont certainement eu une influence sur la progression des migrants vers le Nord, progression que l’on pourrait suivre d’après les traces laissées. La valeur que revêt la découverte d’os dans cette région est importante : elle nous donnerait de bons indices, dès qu’on en découvrirait.

Horken nous a élaboré un modèle géophysique convainquant pour nous expliquer l’émergence et la fin de la période glaciaire de Würm. Si, à titre d’essai, nous posons cette théorie comme un fait, nous devons tout naturellement constater qu’à l’époque glaciaire, le long du littoral polaire du continent eurasiatique, des hommes ont vécu, qui devaient au préalable avoir résidé à l’Ouest de l’Europe centrale. Ils sont arrivés sur ce littoral polaire et, pendant longtemps, sans doute pendant quelques millénaires, ont dû y vivre sous un climat non hostile à la vie.

Tilak constate, en se basant sur le texte du Rig-Veda, que celui-ci a dû, pour sa matière primordiale, se dérouler dans une zone littorale polaire de l’Eurasie.

Pour ce qui concerne la durée temporelle de ce séjour, qui a vu l’émergence de la matière propre du Rig-Veda, nos deux auteurs avancent les faits suivants :

Tilak s’est préoccupé de l’âge des Vedas dans sa première publication (« Orion », op. cit.). Dans un grand nombre d’hymnes du Rig-Veda, Tilak a repéré des données astronomiques particulières et les a vérifiées sur base de la pertinence de ce que nous dit le texte de ces hymnes, d’une part, et sur les déductions étymologiques des descriptions que l’on y trouve, d’autre part. Comme l’objet de ses recherches n’était pas, de prime abord, le dit des hymnes védiques mais l’âge du Rig-Veda, il a pris en considération les phénomènes astronomiques décrits et ce, toujours en tenant compte de l’effet modifiant de la précession astronomique. Pour rappel : par le fait de la précession, le moment du printemps se déplace chaque année sur l’écliptique de 50,26 secondes, dans le sens ouest-est, ce qui nous donne un circuit entier au bout de 25.780 années. Tilak a ensuite étudié les interprétations d’autres chercheurs et explique pourquoi il ne partage pas leur avis. A l’époque où le Rig-Veda aurait émergé et où ses hymnes auraient commencé à jeter les bases de tous les sacrifices sacrés de la tradition indo-aryenne, le moment principal du cycle annuel était le moment précis où commençait le printemps, où le soleil revenait, c’est-à-dire, plus exactement, le moment même du lever du soleil quand les nuits et les jours sont strictement égaux. Il faut aussi que ce soit un moment du cycle annuel qui soit mesurable à l’aide de méthodes simples.

Tilak connaissait forcément le nom des figures zodiacales sur l’écliptique, telles que les astronomes védiques les nommaient. Contrairement à la pratique actuelle, les hommes distinguaient à l’époque vingt-sept signes du zodiaque. Tilak a fait l’importante découverte que le Rig-Veda a émergé sous la constellation d’Orion, car, il est dit que le moment du début du printemps, à l’ère d’émergence des chants védiques primordiaux, se trouvait dans la constellation d’Orion. En tenant compte de la précession astronomique, Tilak a daté les faits astronomiques relatifs au moment du début du printemps, que l’on trouve dans les hymnes védiques, et, ainsi, a pu établir que ceux-ci ont dû apparaître vers 5000 avant l’ère chrétienne.

Cette évaluation de l’âge du Rig-Veda chez Tilak, du moins dans la plus ancienne de ses publications (« Orion », op. cit.), doit être fausse.

Pourquoi ?

Ce que décrit Horken, en replaçant les faits dans le cadre de la dernière glaciation, celle de Würm, se voit confirmer par Tilak, et de façon définitive. Même quand il découvre que les événements décrits dans les hymnes du Rig-Veda se sont déroulés au départ dans une zone circumpolaire, Tilak n’a aucune idée cohérente quant à leur époque. Horken, lui, nous livre des données plus précises à ce propos, quasi irréfutables.

Nous apprenons de Tilak quel était le degré de développement atteint par les Aryas du temps du Rig-Veda ; déjà, dans son ouvrage intitulé « Orion », il rejette le doute émis par d’autres chercheurs quant aux connaissances astronomiques des Aryas des temps védiques : « je ne crois pas, écrit-il, qu’une population qui connaissait le métal et en avait fait des outils de travail, qui fabriquait des habits de laine, construisait des embarcations, des maisons et des chariots, et possédait déjà quelques connaissances en matière d’agriculture, aurait été incapable de distinguer la différence entre année solaire et année lunaire » (« Orion », pp. 16 et ss.).

Dans son second ouvrage, « The Arctic Home », Tilak avait décrit les gestes sacrés des prêtres, dont la tâche principale, semble-t-il, était de décrire les événements cosmiques et météorologiques, surtout pendant la nuit arctique. C’est ainsi que nous entendons évoquer, au fil des hymnes, des phénomènes et des choses qui nous permettent d’énoncer des conclusions d’ordre culturel. Dans un tel contexte, nous pouvons peut-être faire référence à un fait bien particulier : rien que nommer une chose ou un phénomène implique que cette chose ou ce phénomène étaient connus. Nous apprenons, surtout quand nous lisons les événements tournant autour de figures divines, que, par exemple, la première population védique utilisait l’âne comme bête de somme (p. 299), que les fortifications de Vritra étaient de pierre et de fer (p. 248), que Vishnou possédait des destriers de combat (p. 282), qu’on fait allusion à des embarcations de cent rames, bien étanches, à la domestication de moutons et au fer (p. 302, versets 8 et ss., 27 et 32), que cette population connaissait les bovins domestiques et avait des rudiments d’élevage et de fabrication de produits dérivés du lait (p. 303) ; un étable pour vache est même citée (p. 328) ; on trouve aussi un indice, par le biais d’un nom propre, que cette population travaillait l’or (p. 311), que Titra possède une flèche à pointe de fer (p. 335) et qu’un cheval, dédié à une cérémonie sacrificielle, est dompté par Titra et monté par Indra (p. 338 et ss.). Finalement, on apprend aussi l’existence de « destriers de combat de couleur brune » (p. 341).

Ce sont là tous des éléments que nous rapporte le Rig-Veda, dont l’émergence se situe quasi avec certitude dans une région correspondant au littoral polaire arctique. Cependant, cette émergence ne peut avoir eu lieu 5000 ans avant l’ère chrétienne car, à cette époque-là, la fonte des masses de glace de l’ère de Würm relevait déjà du passé ; sur le littoral polaire arctique régnait déjà depuis longtemps un climat semblable à celui que nous connaissons aujourd’hui ; le plateau continental était revenu à l’océan ; il est dès lors impossible qu’une existence, telle que décrite dans les hymnes védiques primordiaux, ait été possible sur ce littoral.

Il n’y a qu’une explication possible : Tilak, dans ses calculs, a dû oublier une période entière de précession. Cette impression nous est transmises uniquement par sa publication la plus ancienne, « Orion », où Tilak critique les affirmations de nombreux chercheurs : « La distance actuelle entre le krittikas et le solstice d’été s’élève à plus de 30°, et lorsque ce krittikas correspondait au solstice d’été, alors il devait remonter à beaucoup plus de temps par rapport au cours actuel de la précession de l’équinoxe. Nous ne pouvons donc pas interpréter le passage en question de la manière suivante : si nous plaçons le solstice d’été dans le krittikas, alors nous devons attribuer une datation plus ancienne au poème de Taittiriya Sanhitâ, correspondant à quelque 22.000 ans avant l’ère chrétienne ». On n’apprend pas, en lisant Tilak dans « Arctic Home », s’il déduit de ses constats et conclusions la possibilité ou l’impossibilité de cette datation. Sans doute a-t-il deviné qu’il risquait de faire sensation, et surtout de ne pas être cru et pris au sérieux.

En partant du principe que tant Tilak (à condition que nous tenions compte de la correction de ses calculs, correction que nous venons d’évoquer) que Horken sont dans le juste, suite à leur investigations et déductions, alors nous pouvons émettre l’hypothèse suivante quant au déroulement des faits :

Le Gulf Stream provoque une ère glaciaire. Dès que des masses glaciaires se sont accumulées en quantités suffisantes et que le niveau de la mer a baissé, de nouvelles terres sèches émergent sur l’ensemble du plateau continental. Aux endroits atteints par le réchauffement dû au Gulf Stream, ces nouvelles terres deviennent des espaces habitables, en croissance permanente au fur et à mesure que le niveau de l’océan baisse encore et que la végétation s’en empare ; elles s’offrent donc à la pénétration humaine. Les populations, habitant à cette époque dans l’Ouest de l’Europe, sans vraiment le remarquer car le processus dure sans doute des siècles, migrent vers les zones de chasse les plus avantageuses, en direction de l’est où elles rencontrent d’autres populations ; ces populations sont avantagées par rapport à d’autres car elles absorbent une nourriture plus riche en protéines, issue de la mer et disponible tant en été qu’en hiver (Horken).

Il me paraît intéressant de poser la question quant à savoir à quel type humain cette population appartenait ; vu la lenteur et la durée du phénomène migratoire qu’elle a représenté, cette population ne s’est sans doute jamais perçue comme un « groupe appelé à incarner un avenir particulier » et n’a jamais été véritablement consciente de la progression de sa migration sur l’espace terrestre. S’est-elle distinguée des autres populations demeurées dans le foyer originel ? Et, si oui, dans quelle mesure ? Appartenait-elle au groupe des Aurignaciens ? Ou à celui des Cro-Magnons ? Etait-elle apparentée à cette autre population qui, plus tard, lorsqu’elle vivait déjà dans son isolat arctique (Horken), créa les images rupestres des cavernes situées aujourd’hui en France méridionale et atteste dès lors d’un besoin, typiquement humain, de création artistique ? Les populations migrantes étaient-elles, elles aussi, animées par un tel besoin d’art ?

Dans le cadre de l’Institut anthropologique de l’Université Johannes Gutenberg à Mayence, on procède actuellement à des recherches dont les résultats permettront de formuler des hypothèses plausibles ou même d’affirmer des thèses sur la parenté génétique entre les différents groupes humains. L’axe essentiel de ces recherches repose sur la tolérance ou l’intolérance à l’endroit du lait de vache (la persistance de la lactose), tolérance ou intolérance qui sont déterminées génétiquement, comme le confirment les connaissances désormais acquises par les anthropologues. Pour vérifier, il suffit de prélever un échantillon sur un os. Les connaissances, que l’on acquerra bientôt, permettront de découvrir plus d’un indice sur l’origine et le séjour de cette population le long du littoral arctique. Comme nous l’avons déjà dit, ces populations connaissaient déjà les « vaches » et le « lait » et, vraisemblablement, l’élevage du bétail.

Les conditions de vie dominantes dans cette région dépourvue de montagnes impliquent un maintien général du corps qui est droit, afin de pouvoir voir aussi loin que possible dans la plaine. Le manque de lumière solaire a limité la constitution de pigments de la peau, d’où l’on peut émettre l’hypothèse de l’émergence d’un type humain de haute taille et de pigmentation claire (Horken). Lors de la migration toujours plus au nord, ces populations s’adaptèrent aux modifications des saisons et, dès qu’elles atteignirent la zone littorale de l’Arctique, leur mode de vie dut complètement changer. La nuit polaire est longue et la journée est courte : sur ce laps de temps finalement fort bref, il faut avoir semé et récolté, si l’on veut éviter la famine l’hiver suivant. Tous les efforts, y compris ceux qui revêtent un caractère sacré, ont surtout un but unique : savoir avec précision quel sera le cours prochain des saisons et savoir quand l’homme doit effectuer tel ou tel travail (Tilak). Dans le Rig-Veda, on apprend que pour chaque nuit de l’hiver polaire, nuit qui dure vingt-quatre heures, on avait à effectuer un acte sacré et qu’en tout une centaine de tels actes sacrés était possible. Il n’y en avait pas plus d’une centaine (Tilak, « Arctic Home… », pp. 215 et ss.) et peut-être ne les pratiquait-on pas toujours.

De ce que nous révèle ici le Rig-Véda, nous pouvons déduire à quelle latitude ces populations ont vécu, en progressant vers le nord. De même, nous pouvons admettre que ces populations ont vécu le long des fleuves et aussi sur le littoral, parce que fleuves et côtes offrent une source de nourriture abondante. D’après le texte védique, on peut émettre l’hypothèse que ces populations présentent une persistance de lactose. Vu l’absence de parenté entre le bovin primitif et le bovin domestique européen, il serait extrêmement intéressant de savoir de quel type de « vache » il s’agit dans le Rig-Véda, où ces animaux sont maintes fois cités.

Sur le plateau continental de la Mer de Barents, on devrait pouvoir trouver des ossements de bovidés, afin de pouvoir élucider cet aspect de nos recherches. La faune locale, quoi qu’il en soit, a dû correspondre à celle d’un climat plus chaud. A la même époque, les populations probablement apparentées et demeurées en Europe occidentale dans les cavernes de France et d’Espagne, représentaient en dessins des bovidés primitifs, des bisons, des rennes, des chevaux sauvages et des ours, et surtout, plus de soixante-dix fois, des mammouths. Les « hommes du nord », eux, selon Horken, représentaient la constellation d’Orion par la tête d’une antilope (Tilak, « Orion »).

Le fait que le Rig-Véda évoque, chez les populations vivant sur les côtes de l’Océan Glacial Arctique, la présence de certains animaux domestiques est d’une grande importance pour notre propos, puisque leur domestication a été datée, jusqu’ici, comme bien plus tardive. Pour ces animaux, il s’agit surtout de la vache (du moins d’une espèce de bovidé qu’il s’agit encore de déterminer), du cheval et du chien. Le Rig-Véda évoque deux chiens, que Yama va chercher, pour « garder le chemin » qui contrôle l’entrée et la sortie du Ciel (Tilak, « Orion », p. 110) ; dans le dixième mandala du Rig-Véda, on apprend qu’un chien est lâché sur Vrishâkapi. On peut imaginer que ces faits se soient réellement déroulés lorsqu’une existence quasi normale était encore possible le long du littoral arctique.

La glaciation de Würm a connu quelques petites variations climatiques, pendant lesquelles une partie de la couche de glace a fondu, ce qui a provoqué une légère montée du niveau de la mer. Pour les populations concernées, ces variations se sont étalées sur plusieurs générations ; néanmoins, le retour de la mer sur des terrains peu élevés ou marqués de déclivités a conduit rapidement à des inondations de terres arables, ce qui a marqué les souvenirs des hommes. De même, les phénomènes contraires : l’accroissement des masses de glace et la descente du niveau de la mer, soit le recul des eaux. Dans le Rig-Véda, un hymne rapporte qu’Indra a tué le démon de l’eau par de la glace (Tilak, « Arctic Home », p. 279). Sans doute peut-on y voir un rapport…

Quand la glaciation de Würm a pris fin graduellement et réellement, elle a eu pour effet sur les populations concernées que les étés sont devenus plus frais et bien moins rentables et que, pendant les nuits polaires devenues fort froides, la nourriture engrangée n’a plus été suffisante, entrainant des disettes. Dans le Rig-Véda, on trouve quelques indices sur la détérioration du climat (Tilak, « Arctic Home… », p. 203). Le contenu des textes védiques, qui contient des informations très importantes, a sans nul doute été complété, poursuivi et « actualisé ».

Les raz-de-marée, provoqués par des tempêtes, ont inondé de plus en plus souvent les terres basses, notamment celles qui étaient exploitées sur le plan agricole : la mer revenait et les populations devaient se retirer. A un moment ou à un autre, les plus audacieux ont envisagé la possibilité d’une nouvelle migration. On ne connaît pas le moment où elle fut décidée, ni les voies qu’elle a empruntées ni les moyens mis en œuvre. Quoi qu’il en soit, le Rig-Véda nous rapporte que le pays des bienheureux peut être atteint à l’aide du « vaisseau céleste dirigé par un bon timonier » (Tilak, « Orion », pp. 110 et ss.). Les voies migratoires et l’équipement des migrants ont pu changer au cours de leurs pérégrinations, car ce mouvement de retour, de plus en plus fréquent sans doute, a pu durer pendant plusieurs millénaires. Procédons par comparaison : l’ensemble de l’histoire de l’humanité compte, jusqu’à présent, 5000 ans ! Cependant, on peut déjà deviner qu’avant cela les populations s’étaient mises en branle, principalement en direction de l’Ouest, probablement à l’aide d’embarcations (Horken), pour déboucher en fin de compte dans le bassin méditerranéen, tandis qu’un autre groupe de population migrait du littoral arctique en direction du sud, en remontant le cours des fleuves et en traversant les barrières montagneuses de Sibérie, voire de l’Himalaya, en direction de l’espace indien. Horken, pour sa part, a publié une carte en y indiquant les endroits où, aujourd’hui, on parle des langues indo-européennes ; dans la zone littorale arctique, on les trouve surtout le long des fleuves, plus denses vers l’embouchure qu’en amont (p. 238).

Les migrants ont partout trouvé d’autres populations ; on peut admettre qu’ils se sont mêlés à elles, partout où ils ont demeuré longtemps ou pour toujours. De ces mélanges entre le « groupe du nord », au départ homogène, et les autres groupes humains, différents les uns des autres, ont émergé des tribus qui, plus tard, ont donné les divers peuples de souche indo-européenne (Horken). Elles ont un point commun : elles proviendraient toutes d’un foyer originel situé à l’ouest de l’Europe centrale, et, après migrations successives, auraient débouché dans l’espace arctique où elles seraient demeurées pendant plusieurs millénaires, tout en étant soumises à rude école. On peut aussi émettre l’hypothèse que des adaptations physiologiques aux rythmes saisonniers arctiques ont eu lieu. Un médecin américain a rédigé un rapport d’enquête après avoir observé pendant plusieurs années consécutives le pouls de ses patients, pour arriver au résultat suivant : les patients de race africaine présentaient les mêmes pulsations cardiaques tout au long de l’année, tandis que les Blancs europoïdes présentaient un rythme de pulsation plus lent en hiver qu’en été (Horken).

Les Indiens védiques ont la même origine géographique et génétique que les Blancs europoïdes et ce sont eux qui ont rapporté jusqu’à nos jours le message de ce très lointain passé qui nous est commun, sous la forme des chants védiques, surtout le Rig-Véda qui a été transmis par voie orale, de génération en génération, depuis des millénaires, sans jamais avoir subi d’altérations majeures ou divergentes. Cette transmission s’est effectuée en respectant une remarquable fidélité au texte que de nombreux passages de la première version écrite (vers 1800 avant l’ère chrétienne) correspond mot pour mot aux versions plus récentes, du point de vue du contenu et non de celui de la formulation lexicale (laquelle n’est plus compréhensible telle quelle par les locuteurs actuels des langues post-sanskrites). Le principal point commun est la langue, certes, mais il y en a d’autres. La Weltanschauung des Indiens et des Perses présente des grandes similitudes avec celle des Européens et plus d’une divinité des chants védiques a son correspondant dans le panthéon grec, par exemple, possédant jusqu’au même nom ! Il faudrait encore pouvoir expliquer comment les Grecs ont trouvé le chemin vers les terres qu’ils ont occupées aux temps historiques : en empruntant partiellement une voie migratoire que les Indiens ont également empruntée (c’est l’hypothèse que pose Tilak dans « Orion ») ou en passant par l’espace de l’Europe septentrionale ?

Un trait commun aux Indiens et aux Germains se retrouve dans le culte de la swastika, qui a dû revêtir la même signification dans les deux populations. Dans son livre intitulé « Vom Hakenkreuz » et paru en 1922, Jörg Lechler estime pouvoir dater la swastika de 5000 ans, en se basant sur des signes rupestres. Mais cette datation pourrait bien devenir caduque. Si les hypothèses avancées par Tilak et Horken s’avèrent pertinentes, des fouilles sur le plateau continental arctique devraient mettre à jour des représentations de la swastika.

On ne peut toutefois partir de l’hypothèse que ces « hommes du nord » ont occupé les parties du littoral plus à l’est, régions que le Gulf Stream ne fournit plus en énergie calorifique, ce qui ne permettait pas la diffusion de la végétation. Pourtant, des populations ont sûrement habité dans cette partie plus orientale du plateau continental, selon un mode de vie que nous rencontrons encore aujourd’hui chez les ressortissants de peuples et de tribus plus simples, se contentant de l’élevage du renne, de la chasse aux fourrures et de la pêche, et qui sont partiellement nomades comme les Tchouktches. Ces peuples étaient probablement habitués à un climat aussi rude que celui qui règne là-bas actuellement, ce qui implique que, pour eux, il n’y a jamais eu détérioration fondamentale du climat et qu’une émigration générale hors de cette région n’avait aucune signification. Certains chercheurs, dont M. de Saporta, pensent que certains peuples non indo-européens ont également leur foyer originel sur le littoral de l’Arctique (Tilak, « Arctic Home », p. 409).

Horken termine son ouvrage en émettant les réflexions suivantes : sur base des mêmes fondements géophysiques, qui ont fait émerger la période de glaciation de Würm, une nouvelle période glaciaire pourrait ou devrait survenir. Horken repère des transformations d’ordre météorologique dans la zone polaire qui abondent dans son sens, notamment, il constate qu’un port dans les Iles Spitzbergen peut désormais être fréquenté plus longtemps pendant la saison chaude qu’auparavant. Cet indice, il l’a repéré il y a plus de dix ans. Entretemps, nous avons d’autres géologues qui ont exprimé la conviction que nous allons au devant d’une nouvelle période glaciaire.

Walther BURGWEDEL. http://euro-synergies.hautetfort.com/

(article paru dans « Deutschland in Geschichte und Gegenwart », n°4/1999 ; traduction et adaptation française : Robert Steuckers).

Notes :

(*) Le phénomène que l’on appelle les « forces Coriolis » s’inscrit dans la constitution mouvante de l’atmosphère terrestre : celle-ci est en effet toujours en mouvement parce que l’air chaud des tropiques se meut en direction des pôles, tandis que l’air froid des pôles se meut en direction de l’Equateur. Ce schéma circulatoire est influencé par un autre mouvement, impulsé par la rotation de la Terre autour de son propre axe. Cette rotation fait en sorte que les courants nord-sud s’infléchissent vers l’est ou l’ouest ; c’est précisément cet infléchissement que l’on appelle la « force Coriolis » ; celle-ci s’avère la plus forte au voisinage des pôles. Elle a été étudiée et définie par le physicien et mathématicien français Gustave-Gaspard de Coriolis (1792-1843), attaché à l’Ecole Polytechnique de Paris.

culture et histoire - Page 1940

-

Les travaux de Tilak et Horken : sur les origines des peuples indo-européens

-

Pierre Dortiguier « La décadence spirituelle de l'Ancien Régime »

-

A jamais idéaliste - In memoriam

-

Les Rothschild (Jean Bouvier) (archive 2009)

Professeur d’histoire économique à la Sorbonne, Jean Bouvier a consacré une étude aux Rothschild. C’est une chronique sans parti pris de l’une des plus grandes familles du capitalisme bancaire européen, chronique centrée surtout sur les origines, de 1770 à 1914.

Mettons nos pas dans ses traces.

Zoom sur les Rothschild, pour comprendre d’où ils viennent.

Du XVI° siècle au milieu du XVIII° siècle, les Rothschild sont des négociants de moyenne envergure, résidant dans la rue aux Juifs, à Francfort sur le Main. Leur habileté dans les affaires leur permet progressivement de s’installer comme « Juifs de Cour », c'est-à-dire négociant juif qui tire profit des réseaux du commerce juif, à travers l’Allemagne morcelée du XVIII° siècle, pour se rendre indispensable aux princes locaux. En l’occurrence, dans le cas des Rothschild, les voilà chargés de fournir l’intendance aux troupes et à la Cour du prince de Hesse. Les Rothschild amarrent ainsi leur destinée à un prince retors, connu pour vendre ses hommes au roi d’Angleterre (les mercenaires hessois pendant la guerre d’indépendance américaine), et même pour pousser les généraux à les faire tuer – parce qu’il empoche une prime, pour chaque soldat hessois mort à l’ennemi. C’est cet esprit brutal, un esprit de caste combiné avec la passion de l’argent, qui va bercer l’enfance de la dynastie Rothschild.

C’est peut-être aussi l’origine de la première fortune : les Rothschild, qui disposaient de numéraire et d’un savoir-faire comptable indiscutable, acceptèrent sans doute à l’escompte les lettres de change venues d’Angleterre, et qui payaient les Hessois tombés pour que meure la libre Amérique. Cependant, nous ne disposons pas de leur comptabilité à l’époque, et nous en sommes donc réduits à des supputations sur ce point… Quoi qu’il en soit, en 1780, les Rothschild de Francfort sont devenus les partenaires rhénans de référence pour les négociants britanniques. Les produits de l’empire colonial affluent en Allemagne, et c’est Meyer-Amschel Rothschild qui se charge de les écouler.

En 1789, les Rothschild forment une dynastie commerciale et bancaire aisée, mais qui n’a rien d’exceptionnel. Leur véritable fortune naît ensuite, lorsqu’en épousant le parti de la contre-révolution, ils deviennent les financiers de la lutte menée par l’empire britannique contre la France révolutionnaire, puis impériale. Comme d’autres familles de la haute bourgeoisie, par exemple les Seillière de Paris, les Rothschild sont donc d’abord des profiteurs de guerre.

Au tournant du XIX° siècle, les Rothschild se scindent en deux : une partie de la famille reste en Allemagne, où elle va s’engraisser copieusement sur les fournitures de guerre. Une autre partie file en Angleterre, où elle va devenir, grâce à ses réseaux sur le continent, le banquier/ exportateur de référence du capitalisme britannique alors tout juste entré dans la révolution industrielle.

Ce positionnement permet à la famille de devenir une des meilleures armes de la Grande-Bretagne : les Rothschild sont, pour Londres, une filière permettant de contourner le blocus continental mis en place par Napoléon. Obséquieux en Europe face aux conquérants français, dont la corruption les favorise et à qui ils laissent croire qu’ils sont soumis, les Rothschild le sont tout autant face aux Anglais – alors qu’en réalité, ils profitent de leur position pour spéculer sur la Livre Sterling, faisant constamment le lien entre l’aristocratie allemande et son homologue britannique, et prélevant leur commission sur chaque transfert de fond. Leur véritable fortune va naître de cette duplicité : se faire passer pour de bons Allemands en Allemagne, de bons Français en France, de bons Anglais à Londres – et, en réalité, ne servir que leur propre cause.

Au début du XIX° siècle, les Rothschild sont implantés à Londres, à Paris, à Vienne et à Francfort. Ils ont constitué un réseau qui, entre les quatre principales puissances européennes (Angleterre, France, Prusse, Autriche), peut faire circuler le capital presque sans aucun contrôle possible de la part des autorités. Par rapport à leurs concurrents locaux, ce sera, constamment, un avantage décisif. Fondamentalement, les Rothschild mènent leurs affaires comme les autres dynasties de la haute banque. Mais ils le font à plus grande échelle, et en jouant sur une implantation internationale parfaite.

En 1815, les Rothschild profitent de la rapidité de leurs réseaux d’échange d’information pour spéculer sur la bourse de Londres : ils font croire à la défaite anglaise, alors qu’ils savent déjà qu’à Waterloo, Napoléon a été défait. Après 1815, ils encaissent d’énormes bénéfices sur le paiement des indemnités de guerre par la France. Ils organisent l’ingénierie financière (pour l’époque très innovante) des emprunts d’Etat de la Restauration. Dans une Europe tiraillée désormais par l’explosion latente de la Sainte Alliance, entre les vieilles monarchies immobiles et une Angleterre redevenue le camp du mouvement, ils profitent de leur positionnement à cheval sur les deux blocs pour se rendre indispensables à chacun.

Ces années du XIX° siècle naissant sont aussi celles où les Rothschild, de dynastie bourgeoise juive, s’affirme de plus en plus clairement comme une sorte de monde clos sur lui-même, doté d’une puissance autonome, qui traverse les espaces nationaux sans se mêler à eux, pour constituer un réseau homogène en parfaite affinité avec la dynamique du capitalisme industriel naissant. L’homogénéité de ce monde est d’autant plus parfaite que la « tribu » Rothschild est largement endogame : James, par exemple, épouse Betty, la fille de son frère Salomon. On s’échange les enfants d’un bout à l’autre du continent, mais si l’on se marie entre londoniens et parisiens, entre rhénans et viennois, toujours on reste à l’intérieur du groupe – Rothschild ou familles israélites apparentées. Les Rothschild deviennent en quelque sorte un véritable monde en soi – un monde qui ne s’ouvre à l’extérieur que pour commercer, et quand il le décide.

C’est aussi un monde secret : les Rothschild, à l’époque, ne publient jamais de bilan exhaustif, le bilan complet, dressé chaque année à Francfort, sert de base à une ventilation des capitaux entre les diverses branches nationales – mais ce bilan-là n’est guère détaillé. Tout ce qu’on sait, c’est que la fortune totale des Rothschild ne cesse de croître. Et le secret, la solidarité garantie par l’endogamie, font partie intégrante du fonctionnement de ce monde désormais richissime, greffé sur l’Europe des cours et des affaires, se nourrissant d’elle parce qu’il a su se rendre indispensable auprès de ses composantes éparses.

Les Rothschild forment un principe d’unité, dans un monde divisé : c’est le premier secret de leur puissance.

En 1830, les Rothschild aident à la captation de la révolution par les milieux bourgeois. Cette fois, ils sont du côté de la paix : pour l’instant, ils ont plus à craindre de la guerre qu’à gagner grâce à elle, et c’est ainsi qu’ils exploitent leurs capacités d’influence pour éviter une conflagration entre les vieilles monarchies d’Europe et la France de Louis-Philippe.

Il semble toutefois qu’ils n’aient pas directement joué en faveur de ce dernier : en l’occurrence, la révolution les a étonnés, et le tour qu’elle prit les laissa stupéfaits. C’est que s’ils sont remarquablement renseignés sur tout ce qui se passe dans les allées du pouvoir, les Rothschild sont aussi, à l’époque, mal informés sur les mouvements de l’opinion et les sentiments du peuple.

Cependant, dès l’arrivée du roi bourgeois au pouvoir, ils le voient comme un rempart contre la menace républicaine, et s’appliquent à le servir pour se faire bien voir de lui. Si l’on en croit Bouvier, donc, la légende des Rothschild faiseurs de gouvernement est, en 1830, erronée : leur influence ne va pas si loin. Ce sont encore, fondamentalement, des suiveurs, à la remorque d’un capital qui reste dominé, globalement, par les bourgeoisies nationales.

Cette position de suiveur, habilement exploitée, va toutefois leur permettre de se hisser progressivement dans la hiérarchie des affaires et de la politique, sous la monarchie de Juillet. En 1840, James, le chef de la branche française, est en position de visiter le roi quand il le désire, pour lui faire connaître les desideratas de la famille Rothschild, à laquelle Louis-Philippe n’a rien à refuser.

D’autant moins, d’ailleurs, que les Rothschild viennent de prendre un virage décisif : jusque là, ils se limitaient à la finance pure, affermant les emprunts d’Etat, spéculant sur la rente. Soudain, ils mettent leurs énormes capitaux au service de l’industrialisation – et la France, justement, a besoin de ce capitalisme de haut vol, capable de mobiliser des sommes colossales, pour rattraper l’Angleterre sur le plan industriel. Les Rothschild, à ce moment-là associés avec les Péreire (Juifs bordelais, une des grandes familles du capitalisme national français), inventent donc un modèle économique nouveau : l’adossement de la haute banque (qui joue avec ses propres capitaux) à la banque commerciale (qui mobilise l’épargne publique pour l’industrie), la première servant de noyau dur à la seconde, qui en retour lui sert de levier.

L’utilisation rationnelle de ce levier permet aux Rothschild de s’arroger des postes d’administrateur dans pratiquement toutes les compagnies ferroviaires de l’époque. Et pour garantir leurs intérêts, les Rothschild pratiquent la corruption à très grande échelle, « offrant » des paquets d’action (payées en réalité indirectement sur l’épargne publique) à des politiciens de tous les camps.

Exactement comme 1830 avait surpris les Rothschild, 1848 les stupéfie. C’est toujours le même mécanisme : l’endogamie des Rothschild, leur caractère de monde clos, en symbiose avec le monde aristocratique et bourgeois, a ses avantages immenses, mais aussi ses inconvénients. Un de ces inconvénients est qu’ils sont totalement coupés des peuples, dont il ne discerne pas les mouvements profonds.

Fondamentalement, les Rothschild d’alors sont des opportunistes greffés sur un vieux monde aristocratique largement parasitaire, et n’ont qu’entamé leur mue pour se greffer sur le nouveau monde bourgeois. D’une certaine manière « parasites des parasites », les Rothschild ont donc, dans tous les cas, partie liée au destin des milieux dominants dont ils sont les auxiliaires. C’est pourquoi, entre 1848 et 1851, pendant ces années où l’Europe vacille au bord de la révolution, ils sont constamment du côté de la réaction, et mettent toutes leurs ressources au service des classes supérieures menacées. Il ne faut pas voir là, de leur part, l’expression d’une préférence idéologique quelconque : il s’agit, tout simplement, de sauver la boutique.

Cette entreprise de sauvetage est conduite, en France en particulier, avec l’aide des milieux israélites, très implantés dans les nouvelles institutions républicaines. Ainsi, la force des Rothschild apparaît en pleine lumière : ils constituent une intersection parfaite entre tous les réseaux oligarchiques de l’époque, à la fois amis des aristocrates, des bourgeois et des élites juives. Les Rothschild, en 1848, vont ainsi échapper à la réquisition publique des chemins de fer, et faire échapper avec eux la haute banque toute entière, grâce à leur aptitude à construire, presque instantanément, un réseau d’influence à l’intérieur du nouveau pouvoir, sitôt l’ancien mis à bas. Même mécanique en 1851, quand le coup d’Etat prépare le Second Empire : à nouveau, les Rothschild se sauvent en assurant le nouveau pouvoir de leur soutien, et en faisant jouer les solidarités d’affaires, confessionnelles ou personnelles qui leur permettent, dans tous les cas, de participer à n’importe quelle oligarchie, dès qu’elle émerge.

Au fond, la grande force des Rothschild, outre leur unité dans un monde divisé, c’est leur extraordinaire capacité à ne s’occuper que des affaires. Ils n’ont pas d’opinion politique, pas de projet transcendant. Pour Bouvier, ceux qui prêtent à la dynastie une sorte de mystique illuministe mondialiste sont, en tout cas s’agissant des Rothschild du XIX° siècle, totalement à côté du sujet. Les Rothschild, alors en tout cas, ne s’intéressent rigoureusement qu’à la finance – et c’est précisément la raison pour laquelle ils font d’excellents politiques : quel que soit le pouvoir, ils le servent parce que ça leur rapporte, point final. Du matin au soir, ils s’occupent de la bourse, et uniquement de la bourse. Et le soir venu, quand ils reçoivent, c’est toujours, immanquablement, en vue de la bourse. La substance du monde clos formé par l’internationale Rothschild, c’est l’argent, et rien que l’argent. A la différence des Péreire, influencés par le saint-simonisme, les Rothschild n’ont rigoureusement aucun projet de remodelage de la société par l’action financière qu’ils opèrent : leur seul objectif, c’est le profit.

C’est donc par l’exigence du profit, encore une fois, qu’on peut expliquer la guerre financière que pendant 15 ans, les Rothschild firent aux Péreire autour de l’affaire du Crédit Mobilier. La haute banque, pendant le Second Empire, est menacée par la puissance de la banque commerciale. L’ancienne alliance est maintenue, mais elle est traversée de crises violentes. Les Rothschild, qui ont partie liée avec l’Empire britannique, ne veulent pas d’une économie qui découple implicitement la masse monétaire de l’étalon-or. Pendant 15 ans, de 1852 à 1867, ils feront la guerre aux Péreire et donc, indirectement, à Napoléon III, pour les empêcher d’émanciper la monnaie française. Ils soutiennent l’opposition libérale, libre-échangiste et anti-dirigiste, mais on aurait tort d’y voir une adhésion de fond à l’idéologie de l’Empire britannique : il se trouve simplement que la branche française des Rothschild, en l’occurrence, défend les intérêts de la branche anglaise (prépondérante), et d’une manière générale les intérêts d’une famille transnationale, qui prospère d’autant plus que les affaires sont dépendantes du numéraire détenu par la haute banque. Ce n’est de la politique que par accident : fondamentalement, il s’agit des affaires.

Pourtant, nul n’arrête le cours de l’histoire…

A partir des années 1870, les Rothschild deviennent moins importants dans le capitalisme européen. Non que leur fortune soit réduite, mais tout simplement parce qu’en dépit de leurs tentatives pour enrayer le mouvement, la banque commerciale mobilise l’épargne publique massivement, et le poids relatif de la haute banque commence à diminuer significativement.

Rassurés par l’écrasement de la Commune (à leurs yeux une sorte de condensé du Mal absolu), les Rothschild se rallient sans difficulté à la République de Thiers, en 1871. Il faut dire qu’ils y ont intérêt : en se portant garantie des emprunts lancés par le gouvernement français pour paiement des indemnités de guerre (moyennant une commission colossale), les Rothschild ont lié leur destin à celui de ce gouvernement. Plus il apparaîtra stable, plus les épargnants prêteront. Plus les épargnants prêteront, moins les banquiers auront à assumer leur garantie… Et c’est ainsi que la famille Rothschild, née de sa collaboration avec l’Ancien Régime, devint le bailleur de fonds de la République bourgeoise – et s’en trouva très bien financièrement (des dizaines de millions de francs de gains sur commissions et escompte, somme énorme à l’époque).

Ce fut probablement le dernier grand « coup d’éclat » des Rothschild. Par la suite, appuyés sur une puissance financière colossale dans l’absolu, mais soudain dominée par les capitaux issus de la banque commerciale, les Rothschild se positionnèrent à nouveau en suiveurs. Leur prédominance légendaire sur le monde des affaires n’aura donc duré que fort peu : de 1840 à 1875, en gros.

On les voit glisser leurs capitaux dans toutes les grandes affaires, de 1875 à 1914, et s’arroger toujours, grâce à la concentration de leur capital, une position d’observateur précieuse. Mais l’époque où la haute banque menait le jeu est révolue, et les Rothschild s’adaptent : désormais, ils ne « font » plus les affaires, ils y participent. Leur force, désormais, réside dans leur capacité, toujours grâce à leur fonctionnement de monde endogame, secret, solidaire par delà toutes les frontières, à constituer un réseau d’influence et de pouvoir qui n’est ni central, ni réellement dominant, mais cohérent dans l’incohérence générale, unifié dans la désunion générale, et concentré à proximité du centre, sans être tout à fait au centre, d’un capital mondialisé dont ils ne détiennent qu’une fraction minime – mais stratégique.

Que conclure en refermant l’histoire des Rothschild historiques, ceux du XIX° siècle, racontée par Bouvier ?

Il faut reconnaître tout d’abord que cette histoire est objectivement répugnante. Enrichis par la vente des mercenaires Hessois au roi d’Angleterre, par un double jeu cynique entre Grande-Bretagne et France, par un fabuleux délit d’initié (la fausse nouvelle de la victoire de Napoléon à Waterloo), par la captation cynique des commissions sur les indemnités de guerre, par la corruption des dirigeants, par le financement des forces les plus réactionnaires, les Rothschild de la légende durent leur fortune à la malhonnêteté, au mensonge, à la perfidie, et par-dessus tout à leur opportunisme sans foi ni loi. Il est absolument impossible de justifier l’ascension historique de cette famille sous l’angle de l’utilité sociale. Historiquement, les Rothschild du temps jadis apparaissent comme des parasites, qui ont prospéré sur la misère du petit peuple en s’associant aux anciennes aristocraties dépravées et aux oligarchies bourgeoises nationales les plus féroces. On peut les trouver habiles, mais on ne peut pas les trouver beaux, nobles ou constructifs au regard de l’histoire des hommes. Ils ont été, globalement, une force très négative.

Pour autant, faut-il le leur reprocher ?

Au-delà du jugement moral, qui n’est pas sans objet mais ne doit pas constituer la frontière de notre perception du réel, il faut d’abord resituer l’histoire des Rothschild dans celle du capitalisme. Les Rothschild de la légende apparaissent, avec le recul du temps, comme les sous-produits d’une décadence, celle de l’Ancien Régime, qui sont parvenus à se greffer sur la brutalité d’un monde barbare, celui du capitalisme sauvage. En l’occurrence, leur judéité n’a probablement joué qu’un rôle instrumental : il est exact que la tradition du ghetto, renforcée par l’endogamie, les a placés dans une situation idéale pour devenir les âmes damnées des oligarchies corrompues : monde clos capable de ne s’ouvrir à l’extérieur que pour laisser passer un flux d’information filtré, géré, presque toujours à sens unique, la « tribu » Rothschild possède toutes les caractéristiques qui garantissent le terrain anthropologique le plus favorable à un fonctionnement oligarchique pseudo maffieux. Le réseau des Rothschild historiques, au fond, n’est pas d’une autre étoffe de celui des familles criminelles italo-américaines ; la seule différence, en l’occurrence, est que les Rothschild ont su , au XIX° siècle, attaquer la société hôte par le haut, au lieu que les maffieux siciliens l’ont attaqué par le bas.

Sur le plan sociologique, les Rothschild apparaissent comme un groupe étranger au substrat anthropologique commun, donc isolé mais aussi indépendant, et qui parvient, par ruse, à se faire associer aux classes dominantes en tant que fraction dominée. Groupe qui, ensuite, toujours par ruse, s’impose progressivement d’abord comme une fraction associée aux fractions dominantes de la classe dominante, ensuite comme une fraction dominante spécifique, dotée d’une capacité de domination autonome. L’histoire des Rothschild est fondamentalement celle d’un groupe homogène, qui sut très habilement jouer des affinités électives préexistantes entre son organisation interne, son positionnement spécifique et la dynamique du capitalisme. Il n’y a là rien que de très logique, et même, en un sens, de très banal.

A l’aune de cette lecture rapide, on voit bien l’absurdité des argumentaires antisémites en anti-antisémites qui polluent le débat depuis trop longtemps :

- Absurdité de l’argumentaire antisémite, pour commencer, qui voudrait nous faire croire que parce que la spécificité juive a été instrumentalisée par certains de ses porteurs, elle est par essence réductible à son instrumentalisation par lesdits porteurs (ce qui reviendrait à dire, contre toute logique, que parce que les Rothschild ont utilisé les réseaux juifs pour s’élever de manière immorale, les réseaux en question sont nécessairement constitués de gens malhonnêtes – c’est comme si l’on réputait que puisque la tradition sicilienne a permis le développement de Cosa Nostra, alors c’est que tous les Siciliens sont des maffieux) ;

- Absurdité de l’argumentaire anti-antisémite, ensuite, qui voudrait nous interdire, au motif de lutter contre l’antisémitisme, de relever l’existence d’un lien, pourtant évident, entre la spécificité juive et la trajectoire d’une famille comme les Rothschild. Il n’est nullement raciste, antisémite ou haineux de constater, tout simplement, que les Rothschild sont juifs, et que cela explique en partie leur trajectoire spécifique. Vouloir analyser les Rothschild sans évoquer leur judéité est aussi débile que de prétendre analyser la famille Gambino sans mentionner ses origines siciliennes.

Au fond, la meilleure réponse à ces deux argumentaires fallacieux, c’est tout simplement de connaître et de faire connaître l’histoire des Rothschild : l’ascension d’une mafia.

http://www.scriptoblog.com/ -

Communisme et nazisme, les deux branches radicales du socialisme

The Soviet Story du Letton Edvins Snore est un film documentaire méconnu en France, et c’est bien dommage car il démolit deux mythes particulièrement bien ancrés dans notre pays. Le premier mythe nous fait croire que le communisme, contrairement au nazisme, part d’une bonne intention.

Le deuxième mythe, c’est de s’imaginer que le socialisme internationaliste bolchevique et le socialisme ultranationaliste nazi n’ont absolument rien en commun, et que d’ailleurs le national-socialisme n’a de socialiste que le nom. Edvins Snore nous raconte, témoignages, images et documents d’archives à l’appui, l’histoire commune de deux branches radicales du socialisme : le national-socialisme allemand et le communisme russe.

Premier mythe : contrairement au nazisme, le communisme part de bonnes intentions

Ou, comme l’affirme le président socialiste de l’agglomération de Montpellier pour justifier l’édification de statues de Mao et Lénine (voir l’article ici) sur la Place des Grands Hommes du XXe siècle (à environ 300 000 euros la pièce, voir ici), « les idéologies représentées sur la place sont toutes des idéologies de libération et de conquête des droits malgré leurs parts d’ombre ». [...]

La suite sur Nouvelles de France

-

La « civilisation des moeurs » (XVIIe-XVIIIe)

A partir du règne de Louis XIII, une fois les troubles des guerres de religion passés, la monarchie reprend le processus de centralisation politique. Celui-ci se double d’une acculturation du peuple auquel est imposé de nouvelles valeurs (christianisation et civilité). Les mentalités se transforment dans un premier temps dans les villes puis le processus touche d’une façon moins forte les campagnes. Ce processus est dénommé par les historiens « civilisation* des mœurs » et nous en sommes encore largement héritiers.

(* note : à entendre au sens de processus : civiliser)

« La centralisation et l’absolutisme engendrent obligatoirement un effort d’unification culturelle. Au fil des générations, de la Flandre au Midi, de la Bretagne à l’Alsace, à Paris comme dans le plus petit hameau, les officiers et les prêtres, bientôt relayés par ceux qu’ils ont convaincu, imprègnent leur millions de contemporains de valeurs nouvelles véhiculées par la centralisation triomphante » – Robert Muchembled dans Culture populaire et culture des élites dans la France moderne.

● Les moyens de l’acculturation

Ce que Benoît Garnot nomme le « dressage culturel » (imposition de nouvelles valeurs) se fait par trois voies principalement : l’Église, l’école et le milieu social. Ce dernier point recouvre la pression sociale (faire comme ses semblables) et le mécanisme naturel d’imitation des élites (le grand bourgeois imitant le noble, le petit bourgeois imitant le grand bourgeois, ainsi de suite).

Avec la Réforme tridentine du XVIe siècle se manifeste une volonté de substituer à un christianisme collectif un christianisme individuel. Le confessionnal individuel apparaît alors qu’auparavant les confessions étaient publiques : la dépendance devient plus forte à l’égard du confesseur. Le catéchisme est créé, et les petites écoles sous la tutelle du curé permettent à l’Église de s’adresser directement au fidèle (méfiance à l’égard de la famille). Les collèges sont tenus par des ordres religieux, Jésuites en tête. Les prêtres sont mieux formés grâce à la constitution d’un réseau complet de séminaires dans la seconde moitié du XVIIe siècle ; les missions se multiplient dans les campagnes. Le rôle du prêtre ne se limite pas à la vie religieuse : il annonce les décisions du roi et va même jusqu’à informer les autorités civiles des faits qui leur paraissent intolérables dans la vie courante. D’ailleurs, ces autorités civiles font tout pour que l’action du clergé puisse être la plus efficace. Partout, le prêtre devient donc la « courroie de transmission de l’absolutisme » (Muchembled) qui annonce à ses paroissiens les décisions royales et informe les autorités.

Du côté des pouvoirs civils, sous Louis XIV, de nombreux édits visent à renforcer l’autorité royale jusque dans les moindres villages. Les intendants surveillent les dettes de la communauté et exercent une tutelle financière ; les maires sont choisis par l’autorité royale en vue d’un meilleur contrôle local, ils deviennent « les yeux de Versailles ».

Au niveau des livres, la « Bibliothèque bleue », ensemble de livres spécifiquement destinés aux milieux populaires (mais qui sont lus aussi par les élites), est un des moyens de l’acculturation à domicile. Ces ouvrages (romans, livres religieux, livres techniques) contribuent à répandre au sein du peuple la propagande monarchique et les valeurs nouvelles. Si peu de ruraux savent lire, une personne alphabétisée suffit pour faire profiter à tous des livres lors des lectures à haute voix pendant les veillées d’hiver. L’idéologie véhiculée par les livres touche donc bien au-delà le nombre de personnes sachant lire ou possédant des livres.

I. Le polissage des moeurs

Les manières de vivre de l’homme du Moyen Âge et peut-être encore davantage de la Renaissance sont toutes autres que celles que nous connaissons aujourd’hui et nous paraitraient peu appétissantes. La nudité ne souffre d’aucun tabou, les excréments (la « matière joyeuse ») qui emplissent les rues des grandes villes ne sont pas jugés aussi repoussants que nos jours et d’ailleurs il était courant de déféquer et uriner devant tout le monde y compris dans les milieux nobles. L’usage était de se moucher en se mettant deux doigts sur une narine et en expulsant la morve avec l’autre, quand ce n’était pas avec la main, une nappe ou l’habit. L’émission de pets en public était loin d’être ressentie comme scandaleuse : « La chose la plus joyeuse du monde quand elle prend naissance, c’est un pet ! [...] il commence à chanter un air mélodieux, c’est un plaisir de goûter ses accents et ses sons entrecoupés, cela est d’une suave et délectable odeur ! » écrit Antoine Girard (1584-1633) dans son Oeuvre et Fantaisie (1622). Certains auteurs tel Montaigne jugeaient même dangereux pour la santé de « serrer les fesses ». Quant aux manières de table du commun, elles se devinent en lisant en négatif les manuels de civilité : « Bien se tenir à table est important. On mange avec trois doigts et l’on ne met pas toute la main dans le plat, pas plus qu’on avale goulûment. [...] Manger de manière civilisée, c’est aussi ne pas se curer les dents avec son couteau, c’est ne pas s’essuyer les mains sur ses vêtements. On ne beurre pas son pain avec ses doigts. [...] Il est incivil de cracher dessus ou par-dessus la table. [...] Enfin, le convive poli se tient la bouche fermée quand il mange et ne boit pas la bouche pleine. ».

A partir du XVIIe siècle s’enclenche une transformation des mentalités. Les nouvelles manières de vivre viennent en bonne partie de l’Italie du XVIe siècle qui avait alors pris une certaine avance en la matière, et imprègnent en premier lieu la très haute noblesse. De nombreux petits guides ou traités de politesse diffusés dans les milieux populaires répandent l’art des bonnes manières, calqué sur les codes nobiliaires. L’idéal véhiculé est celui de « l’honnête homme », et si l’homme des couches basses de la société est bien en peine d’en devenir un, il tente du moins de l’imiter.

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, il devient condamnable, même dans les milieux paysans, et ce dans toute la France, de mettre la main dans le plat commun : l’usage des ustensiles s’impose (à la fin du XVIIIe, à Chartres, trois habitants sur quatre possèdent des fourchettes et cuillères ; le nombre moyen d’éléments de vaisselle par foyer passe de 24,1 en 1700-1720 à 84 en 1780-1790 chez les maîtres de métiers). La promiscuité jouit désormais d’une mauvaise image. Le lit commun où se mêlaient au XVIe pêle-mêle parents et enfants, fortement combattu par l’Eglise (qui y voit un encouragement à l’inceste), tend au fil du temps à disparaître ; les sous-vêtements apparaissent. Les parents tendent à éviter de parler de sexualité devant les enfants. Alors qu’auparavant il n’y avait pas de honte à se laver, s’habiller ou se déshabiller en public, il devient obscène d’exhiber ses « parties nobles ». Au XVIIIe, le mouchoir, accessoire à la mode, est presque systématiquement utilisé pour se moucher. Le crachat par terre, auparavant considéré comme sain, devient inconvenant et perçu comme facteur de contagion. Le fait de placer sa main devant la bouche lorsque l’on baille est de nos jours un héritage de ce polissage des mœurs. D’une manière générale, tout ce qui rappelle l’animalité de l’homme devient tabou (excréments, pets, grandes émotions, nudité, …). Les inventaires après décès révèlent que ces nouvelles valeurs conquièrent la société du haut vers le bas, de la haute noblesse vers les couches populaires en passant par la moyenne et petite noblesse, haute, moyenne et petite bourgeoisie, …

Autre aspect significatif de la diffusion de la civilité : le recul de la violence. Les crimes jugés sont moins graves et les peines plus légères. Les archives judiciaires montrent que la criminalité contre les personnes recule tandis que celle contre les biens augmente par un effet de vases communicants : la filouterie remplace la violence.

● Le redressement des corps

Ce que les historiens ont appelé le « redressement des corps » s’enclenche au XVIIe siècle. Il est désormais impératif de se tenir droit (et non vouté) et contrôler ses mouvements (pas de grands gestes) afin de bien paraître en société. Les mouvements du corps doivent être harmonieux et non brusques ou spontanés. Pour la noblesse, l’escrime, l’équitation et le billard participent à ce redressement des corps. Pour les femmes s’impose le corset et pour les bébés le maillot. Ce mouvement touche aussi les masses populaires, à un degré moindre mais bien réel.

II. L’apprentissage de l’obéissance

L’Etat veille en premier lieu à assurer l’ordre social : punir les délinquants et surveiller les marginaux. C’est d’abord par le biais de la justice ordinaire et par l’effroi que suscite la torture en public que le peuple apprend la soumission aux lois. La torture en public (hors mise à mort) n’est pas une invention des temps modernes mais était rare au Moyen Âge, contrairement aux images habituellement véhiculées. La monarchie absolue systématise les pratiques mises au point à l’ère médiévale. Au XVIe, les supplices corporels augmentent en nombre : oreille coupée, marquage au fer chaud, exposition au pilori ou amende honorable publique… Jusqu’au XVIIIe siècle, les mises en scène de torture se multiplient (jusqu’à l’abolition en 1788). Les corps mutilés ou marqués au fer ardent montrent à tous les limites du licite et de l’illicite : celui qui croise un homme marqué d’une fleur de lys au front se rappelle de l’obéissance qu’il doit à son souverain.

Cet apprentissage de l’obéissance se fait aussi par le renforcement de l’autorité paternelle. Une Déclaration royale du 26 novembre 1639 dit clairement que « la naturelle révérence des enfants envers leurs parents est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leurs souverains ». Cette valorisation du père, image réduite du monarque dans son foyer, se met en place grâce aux autorités civiles et ecclésiastiques et l’éducation. Ainsi, un cahier de thèmes latins de la fin du XVIIIe siècle propose aux élèves provençaux de traduire des sentences concernant l’autorité paternelle : « attendés vous que vostre père aura toujours la même complaisance pour vous … ? Ne craignés vous point que vostre père ne se mette en colère contre vous … ? J’espère qu’il employera tous les moyens que son amour et sa sévérité pourront luy inspirer pour vous corriger … ».

De même, les écoles élémentaires visent à former des sujets obéissants. A partir du XVIIe siècle règne une discipline de fer : l’entrée en classe a tout d’un cérémonial, le déplacement des élèves ressemble à une marche militaire et la règle du silence prévaut dans la salle de classe. Les ecclésiastiques eux-mêmes affirment qu’une des principales missions de ces écoles est de faire des enfants « de bons serviteurs de Dieu, de fidèles sujets de Sa Majesté, de sages citoyens de leur ville » (Charles Démia).

Dans les faits, on observe tout au long du XVIIe, et dans les premières décennies du XVIIIe, une diminution spectaculaire des révoltes antifiscales, et ce malgré l’augmentation constante du poids des impôts. L’effort de domestication des masses est donc plutôt une réussite, du moins jusqu’à la déferlante révolutionnaire.

III. La christianisation des âmes

Le clergé prend en charge la lutte contre les superstitions et pratiques déviantes : au niveau des fêtes, une sévère sélection a lieu, mettant en avant les cérémonies liturgiques et effaçant les fêtes « païennes » (dans la région parisienne, le nombre de fêtes obligatoires passe de 55 au début du XVIIe siècle à 21 en 1666). Le charivari est condamné à de multiples reprises. Quand des pratiques para-chrétiennes résistent, le clergé prend soin de les recouvrir d’un verni chrétien. Ainsi, une superstition répandue voulait que l’on évite de se marier en mai ; à partir du XVIIIe s’impose l’idée que c’est par respect de la Vierge que l’on évite ce mois-ci (mai devient le « mois de Marie »). La vigilance des clercs redouble à l’égard des excès des ruraux, notamment sur les veillées durant lesquelles sont racontées des histoires, des superstitions, des légendes et toutes sortes de choses visant à perpétuer les croyances et pratiques païennes : en 1688-1690, le curé de Boisemont va même jusqu’à menacer, en raison de dérives, de priver les participants aux veillées des sacrements.

Les moeurs sexuelles évoluent sous la pression de l’Eglise appuyée par les autorités civiles. Les paysans et les citadins des XVe et XVIe siècle ne connaissaient pas ou peu de gêne dans l’exercice des fonctions du bas du corps. Ce que Muchembled appelle la « répression sexuelle » débuta dès le XVIe siècle et devient particulièrement forte dans la seconde partie du XVIIe siècle. Les autorités civiles et religieuses imposent jusqu’au fond des campagnes le modèle chrétien. Certains comportements ou rites sexuels sont criminalisés : ainsi, au XVe siècle, les autorités de Dijon ne faisaient pas grand cas des viols collectifs de jeunes filles … « Il faut que jeunesse se passe ». Tolérance inimaginable deux siècles plus tard. Le nombre de procès pour « affaires de mœurs sexuels » grimpe et atteint des sommets entre 1670 et 1700 : cette vigilance renforcée montre qu’il n’est plus possible de disposer de ses « parties nobles » comme lors des siècles passés. Des peines exemplaires (pendaisons) sont retenus contre des individus ayant des mœurs sexuelles non conformes (inceste, bestialité), alors que le pouvoir était auparavant plutôt tolérant. Les résultats sont là avec une moralisation des comportements sexuels : au XVIe siècle, dans la région de Nantes, l’illégitimité oscille entre 0,1 % et 4,6 % du total des naissances ; au XVIIe siècle, ce taux ne dépassera presque jamais 1 %.

Les masses populaires intègrent l’idée que le corps n’appartient pas totalement à son possesseur. L’abstinence hors du mariage et les règles de bienséance pénètrent les esprits.

Bibliographie :

BAECQUE (de) Antoine, MÉLONIO, Françoise. Histoire culturelle de la France. 3 – Lumières et liberté. Seuil, 2004.

GARNOT Benoît. Le peuple au siècle des Lumières. Échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990.

GARNOT Benoît. Société, cultures et genres de vie dans la France moderne, Paris Hachette supérieur, 2007.

MUCHEMBLED Robert. L’invention de l’homme moderne. Culture et sensibilités en France du XVe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988.

MUCHEMBLED Robert. Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle), Paris, Flammarion, 1991. -

300 ans d'energies fossiles en 300 secondes

-

L'indispensable Lien

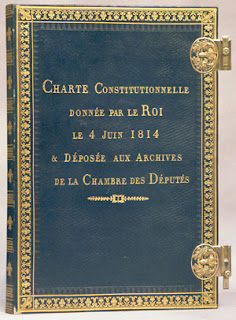

Numéro 49. Nous oublierons la table des matières pour l'instant et nous entrerons dans l'intimité du roi Louis XVIII par le truchement du comte de Corbière dont les Souvenirs de la Restauration sont analysés par Gérard de Villèle depuis deux numéros déjà. Dans cette troisième partie, on découvre le roi intelligent qui manqua à la monarchie en rupture de ban, un prince instruit, très au fait du peuple réel, sachant gérer une équipe ministérielle en débrayant quand nécessaire et parfaitement rompu au jeu d'une monarchie parlementaire comme si la dynastie de Bourbon n'avait fait que ça depuis longtemps, alors qu'il l'avait lui-même créée. La Charte octroyée en 1814 contre le projet constitutionnel du Sénat était évolutive pour gouverner au centre-droit, au grand dam du parti dévot d'aujourd'hui agrippé à la théocratie déléguée comme la moule au bouchot. Dans le Manuscrit inédit de Louis XVIII, cité par Corbière, le roi laisse apparaître un monarchiste convaincu que seules les circonstances tragiques de la Révolution et de l'Empire détourneront de la royauté de droit divin. S'il avait fait des représentations auprès de Miromesnil, garde des Sceaux, sur le danger de rappeler les parlements, il avait su quand vint son tour établir le "gouvernement représentatif" dont il se méfiait, comptant sans doute sur sa finesse de jugement, son autorité et un petit peu sur sa rouerie que Corbière nomme "piperie". Ce régime exigeait de minutieux réglages entre le président du Conseil et la Chambre. Il y parvint, démontrant sa viabilité.

Ayant eu le pouvoir à l'époque des Etats-Généraux, il l'aurait appliqué à seulement deux réformes qui en auraient entraîné bien d'autres : l'égalité devant l'impôt et la révocation de l'ordonnance malheureuse de 1781 qui exigeait des quartiers de noblesse pour les brevets d'officiers de la Maison du Roi. Grâce à la Gallica nous avons le cahier de doléances de Louis XVIII lui-même, qui récrit celui de la Noblesse du Poitou.

En voici le préambule (page 306 de l'édition de 1839):

Aucune époque de la monarchie française n'a offert une circonstance aussi généralement importante que celle où nous nous trouvons. Les états-généraux sont convoqués, et nous touchons à leur ouverture. Travailler à rendre à l'antique et vénérable constitution de la France tout son éclat et toute sa pureté, présenter au roi les voeux de ses sujets pour la réforme des abus en tout genre et l'amélioration de toutes les parties de l'administration, combler un précipice effrayant que la déprédation dans les finances a creusé, et chercher les moyens les plus efficaces pour l'empêcher de se rouvrir, tels sont les grands objets qui doivent occuper cette assemblée. La noblesse du Poitou, pénétrée de respect et d'amour pour la personne sacrée du roi, jalouse de concourir à ses vues salutaires, et voulant surtout prouver à sa majesté sa soumission, n'a point balancé, etc... et Louis XVIII de critiquer le peu de respect de la noblesse poitevine à l'endroit du monarque, refaisant point par point les articles du cahier. Après avoir acté le pouvoir du peuple en ses états de consentir l'impôt, le roi fait la synthèse des premiers quinze ans de règne de son frère aîné qu'il place en tête de sa critique de la désinvolture des rédacteurs :

On ne remercie pas Louis XVI de n'avoir pas eu, depuis quinze ans qu'il est sur le trône, une pensée qui n'eût le bonheur de ses sujets pour objet; d'avoir toujours consulté l'opinion publique dans le choix de ses ministres; d'avoir aboli cette question préparatoire qui, ne faisant qu'ajouter aux tourmens des criminels une rigueur inutile, avait conduit tant d'innocens aux supplices; d'avoir achevé de détruire la servitude dans ses domaines; d'avoir constamment travaillé par son exemple à épurer les mœurs; d'avoir préféré, par le rétablissement des parlemens, la stricte justice au soutien de son autorité; d'avoir presque vidé les prisons d'état, qui, sous ses prédécesseurs, regorgeaient d'infortunés moins coupables qu'imprudens; d'avoir fait respecter sur toutes les mers le pavillon français, qui depuis si longtemps était avili; d'être économe pour lui-même, juste, humain. Voilà les traits sous lesquels il fallait le peindre ; et qui sait si une adresse de ce genre, bien faite et rappelée à propos, n'aurait pas empêché ce forfait qui coûtera des larmes de sang, non seulement à nous, ses malheureux témoins, mais à notre postérité la plus reculée? Voilà du moins ce qu'il fallait dire en tombant à ses genoux, à ce roi si bon, si aimant, si digne d'être aimé et qui se plaisait tant à l'être.

SM Louis XVIII D'une plume alerte avec des mots précis, il continue la critique du cahier dans de longs développements et nous nous arrêterons à l'article 6 réclamant des Etats-généraux périodiques. La critique pointue dévoile son aversion pour les parlements et décrit le caractère français qui s'en accommode si mal. Le texte du Poitou est celui-ci (p.317 et suite):

Art. 6.- Nous chargeons nos députés de faire prescrire le retour périodique des états-généraux, ainsi que l'époque, forme de convocation, composition et tenue, observant, en général qu'il est avantageux qu'ils ne soient pas trop éloignés, et qu'il semble convenir aux circonstances que la prochaine époque soit très rapprochée.A quoi le roi répond dans un style très moderne à une situation qui ressemble à la nôtre (nous envoyons in extenso car ce texte est très riche):

Cet article est si important qu'il exige d'être traité avec plus de méthode qu'un autre. J'y distinguerai le fond de la forme; et d'abord, sur le premier point, je regrette qu'on n'ait pas imprimé avec le procès-verbal des séances les opinions qui ont déterminé l'assemblée en faveur du retour périodique des états-généraux; cette connaissance m'aurait fort aidé dans la discussion que j'entreprends. Je tâcherai, néanmoins, de m'en passer.

Les écrits qui avaient paru depuis plus de quarante ans avaient inspiré à presque tout le monde une sorte de vénération pour la constitution d'Angleterre; et la prospérité de ce pays, comparée avec l'état où se trouvait la France, n'avait pu qu'augmenter ce sentiment. Là, disait-on , se trouve la véritable liberté, celle qui est unie avec l'ordre; là, le monarque est vraiment le père de ses sujets, puisqu'il peut tout pour faire le bien et rien pour faire le mal; et c'est à son parlement, à cette admirable combinaison de pouvoirs, qui se balancent sans se croiser, que la Grande-Bretagne est redevable de sa félicité. Il faut donc tâcher de nous rapprocher le plus possible de son heureuse constitution. D'ailleurs, tant que le retour des états-généraux n'aura pas lieu à des époques fixes et invariables, l'autorité qui les craint saura l'éluder, et les abus qui vont être réformés renaîtront; les droits de la nation seront de nouveau méconnus et le peuple foulé; enfin les plaies de l'état se r'ouvriront d'une manière plus dangereuse et plus difficile à guérir. Le seul remède à ses maux est le retour périodique des états-généraux; les ministres, les favoris, les maîtresses, ayant toujours sous les yeux une époque redoutable pour eux, seront plus circonspects; les déprédations seront plus rares, la liberté individuelle plus respectée. Enfin, s'il y a du mal de fait dans l'intervalle d'une tenue d'états-généraux à l'autre, le remède en sera plus facile.