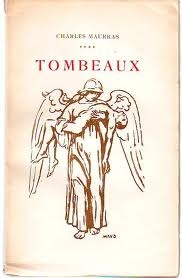

Pleuvait-il il y a cent ans comme il pleut aujourd'hui sur la région parisienne ? Je n'en sais rien mais cette grisaille extérieure incite à la lecture plus qu'à la promenade, et mon livre du jour, usé d'avoir été trop lu et relu, commémore, à sa façon, la fin de la guerre : c'est le recueil des notices nécrologiques que Charles Maurras avait écrites au fil des tristes nouvelles venues du front, et qui constitue, sous le titre explicite de « Tombeaux », une sorte de « cimetière » des royalistes d'Action Française et, sans doute, du « jeune royalisme » né dans les années 1890 autour d'Eugène Godefroy et de la « Jeunesse Royaliste », et poursuivi, d'une certaine manière, plus « intellectuelle et violente », par les Camelots du Roi de Maxime Real del Sarte et les étudiants monarchistes d'Henri Lagrange. Je ne suis pas certain que l'AF se soit jamais remise de ce choc de 14-18, si son histoire et sa « nécessité » peuvent, elles, se poursuivre au-delà de la guerre : les situations et conditions des lendemains de la guerre n'ont plus grand-chose à voir avec le monde d'avant-1914, et la Victoire de 1918 apparaît, malgré le sacrifice de dizaines de milliers de monarchistes, comme le triomphe sanglant de la République, comme le souligne la plupart des livres et articles parus à l'occasion du centenaire du 11 novembre 1918. A lire les dernières lignes de « Tombeaux », j'ai la certitude que Maurras lui-même a saisi cette dimension particulière de la Victoire, et qu'il cache son amertume derrière une colère qui, elle, n'est pas feinte.

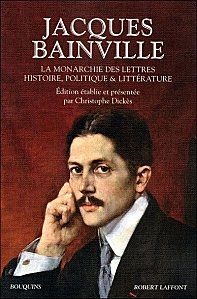

Ces pages ultimes de l'ouvrage évoquent l'inhumation définitive dans l'hiver 1921 du jeune Pierre Villard dont l'important héritage financier permettra la naissance et la publication durant un quart de siècle de La Revue Universelle fondée et dirigée par Jacques Bainville. Elles forment une sorte de déambulation entre paysages des territoires de la guerre et souvenirs des espérances des débuts de l'Action Française, quand Maurras parcourt en train la distance qui sépare Paris de Verdun. Il y a une mélancolie certaine de Maurras, teintée d'une amertume qui se transforme en colère, cette sorte de « furia francese » dont Maurras, jadis polémiste de conquête, deviendra coutumier, non sans certaines raisons, et que le général de Gaulle, « ce maurrassien pressé d'agir » comme le nommera un rédacteur de la revue étudiante Insurrection en 1993, résumera par une formule bien trouvée : « Il a eu tellement raison qu'il en ait devenu fou ! ».

C'est la remémoration qui semble accaparer une grande part du papier sur lequel court la plume de Maurras, et une leçon d'histoire nationale éminemment politique, mais qui sonne aussi comme un regret, ou comme une nostalgie, selon les lignes, mais sûrement pas comme un abandon : « Des esprits irréfléchis avaient beau jeu à accuser la légèreté française et à se tourner contre le génie et l'âme de la patrie. Mais la critique la plus aiguë d'un Pierre Villard n'avait pas à se charger de cette impiété. La France est exonérée dès que l'étude du régime a su faire apparaître les lacunes, les contradictions, les misères du gouvernement des partis. On gère mal l’État quand on change plus de soixante fois de ministère en moins de cinquante ans. On ne prépare ni la paix ni la guerre quand l'autorité et l'unité manquent à la direction politique. Un gouvernement de valeur moyenne et qui dure vaut mieux que trente-six gouvernements tapageurs dont les contradictions successives font tomber leur ensemble au-dessous de zéro.

« (…) Comment ces vérités indispensables à l'avenir étaient-elles cantonnées dans un monde relativement limité ? Comment toute l'élite morale et sociale ne mettait-elle pas en commun ses ressources en vue de la restauration de la Monarchie ? C'était le scandale de la jeunesse de Pierre Villard. Ainsi et ainsi seulement, pensait-il avec raison, l'on pourrait aboutir. » Mais la guerre a brisé l'élan monarchiste et la boue des tranchées a enterré plus sûrement la contestation royaliste que tous les arguments, défaits par les faits, de la République... Est-ce vraiment un hasard si, sur les quinze secrétaires généraux des étudiants d'Action Française d'avant-1914, treize trouveront la mort dans cette Grande Guerre, privant le mouvement royaliste des énergies les plus vives et les moins stériles ?

Maurras doit désormais se contenter d'établir un bilan et de rappeler l'histoire sans les moyens humains de la faire, ou de l'orienter différemment de la République : « Nos rois n'aimaient pas la guerre, mais ils savaient la préparer, la conduire, la terminer, l'utiliser : nous l'avons vu depuis la mort de Pierre Villard, notre paix démocratique, cette prétendue paix des peuples dictée par un consortium de banquiers à nos armes victorieuses, ne vaut pas non plus la paix de nos rois. » Effectivement, la suite lui donnera raison, malheureusement (et Maurras sera le premier à le regretter pour l'avoir tant annoncé et dénoncé) et douloureusement, et la guerre, la défaite, l'occupation, l'infamie même, seront au bout de cette paix des banquiers !

La colère de Maurras va croissante au fur et à mesure de l'article, comme si la main se crispait un peu plus à chaque phrase et à chaque minute, devant ce temps présent de 1921 qui prouvait un peu plus la malfaisance de cette République-là, pourtant dirigée alors par les conservateurs du « Bloc national » de la « Chambre bleu-horizon » et animée par les éclats de voix de son ami Léon Daudet, député royaliste d'Action Française depuis les élections de 1919. Une colère qui devient bientôt fureur quand il rapporte sa visite sur les bords de la Meuse, à Verdun : « Autour de nous, à perte de vue, s'étendait un paysage de pans de murs fauchés à hauteur d'homme, de maisons décoiffées ou bien rasées de haut en bas. Seule, neuve, presque riante, refaite de pied en cap, ailes et toiture, une grande boîte de brique, de pierre et d'ardoise carrait et étalait l'orgueil d'une renaissance égoïste qui, jusque dans cette demi-ombre, offensait.

« Je demandais qui était cette Nouvelle Riche.

Le guide répondit : - La Banque. »

Et Maurras d'exploser : « Ce n'était pas pour établir la sale royauté de l'or ou du papier que sont tombés tant de héros pleins d'intelligence et de vie. Devant la dictature financière que prépare la République, le souvenir des morts, royalistes ou non, ordonne d'en finir au plus tôt avec ce régime. »

Il est dommage que, au soir d'un « centenaire » si médiatisé, personne n'ait pensé à reprendre cette réflexion de Maurras, ce « nationaliste intégral » si amoureux de la vie, inconsolable et furieux de « la mort des meilleurs » : sa condamnation de la « sale royauté de l'or », qu'il fait au nom de la Royauté historique et nationale qu'il appelle de ses vœux, et qui termine ce « Tombeaux » oublié des historiens, n'est pas, elle, passéiste mais bien actuelle, au-delà de son année d'écriture et elle mérite répétition, diffusion et, surtout, exécution !

Quand on s’intéresse à l’histoire et, dans le cadre de la commémoration de l’Armistice, à la fin de la guerre de 1914-18 et aux traités de paix qui ont suivi, Jacques Bainville peut être un guide utile, même s'il n'est pas forcément le bienvenu dans l'école républicaine, celle qui l'a tant ignoré, lui l'historien « amateur » qui, pourtant, a mieux vu que beaucoup d'universitaires professionnels la suite des événements et compris le « sens » de l'histoire (non pas la direction mais l'ontologie de l'histoire, et les raisons de celle-ci, de ses « suites logiques »). Bien sûr, il y a son livre constamment réédité depuis la chute du Mur de Berlin, « Les conséquences politiques de la paix », et qui annonce dès 1920, en fait et alors dans l'indifférence quasi-générale, la triste suite des années 30 (Bainville ne verra pas tout se dérouler, victime d'un cancer en février 1936, avant la tragédie guerrière de 1939), avec une prescience qui n'est rien d'autre que l'application d'un empirisme que Maurras, à la suite de Sainte-Beuve, qualifiait d'organisateur...

Quand on s’intéresse à l’histoire et, dans le cadre de la commémoration de l’Armistice, à la fin de la guerre de 1914-18 et aux traités de paix qui ont suivi, Jacques Bainville peut être un guide utile, même s'il n'est pas forcément le bienvenu dans l'école républicaine, celle qui l'a tant ignoré, lui l'historien « amateur » qui, pourtant, a mieux vu que beaucoup d'universitaires professionnels la suite des événements et compris le « sens » de l'histoire (non pas la direction mais l'ontologie de l'histoire, et les raisons de celle-ci, de ses « suites logiques »). Bien sûr, il y a son livre constamment réédité depuis la chute du Mur de Berlin, « Les conséquences politiques de la paix », et qui annonce dès 1920, en fait et alors dans l'indifférence quasi-générale, la triste suite des années 30 (Bainville ne verra pas tout se dérouler, victime d'un cancer en février 1936, avant la tragédie guerrière de 1939), avec une prescience qui n'est rien d'autre que l'application d'un empirisme que Maurras, à la suite de Sainte-Beuve, qualifiait d'organisateur...

Chaque 11 novembre depuis une dizaine d'années, je relis quelques pages de "Tombeaux", recueil d'articles nécrologiques écrits par Charles Maurras et qui présente quelques figures d'une génération royaliste disparue dans la fournaise de la guerre de 1914-1918. Des noms aujourd'hui oubliés par le plus grand nombre, y compris dans les milieux monarchistes: Henri Lagrange, "le prince de la jeunesse" royaliste du Quartier Latin entre 1911 et 1914; Léon de Montesquiou, véritable théoricien de la raison d'Etat et l'un des plus brillants intellectuels de l'Action française; Henry Cellerier, auteur d'un livre passionnant mais aux nombreuses pages censurées lors de sa publication en 1916, "La Politique fédéraliste"; Jean-Marc Bernard, poète dauphinois auteur d'un des plus beaux poèmes, un des plus poignants aussi, sur les tranchées dans lesquelles, d'ailleurs, il trouvera la mort; etc. Quel cimetière de jeunes intelligences!

Chaque 11 novembre depuis une dizaine d'années, je relis quelques pages de "Tombeaux", recueil d'articles nécrologiques écrits par Charles Maurras et qui présente quelques figures d'une génération royaliste disparue dans la fournaise de la guerre de 1914-1918. Des noms aujourd'hui oubliés par le plus grand nombre, y compris dans les milieux monarchistes: Henri Lagrange, "le prince de la jeunesse" royaliste du Quartier Latin entre 1911 et 1914; Léon de Montesquiou, véritable théoricien de la raison d'Etat et l'un des plus brillants intellectuels de l'Action française; Henry Cellerier, auteur d'un livre passionnant mais aux nombreuses pages censurées lors de sa publication en 1916, "La Politique fédéraliste"; Jean-Marc Bernard, poète dauphinois auteur d'un des plus beaux poèmes, un des plus poignants aussi, sur les tranchées dans lesquelles, d'ailleurs, il trouvera la mort; etc. Quel cimetière de jeunes intelligences!