La nation se conçoit comme un groupe doté d’une organisation politique, installé sur un territoire et personnifié par une autorité souveraine. Résultant d’une histoire commune, elle suppose un sentiment d’appartenance qui, dans les moments de crise, suscite des comportements généreux pouvant aller jusqu’au sacrifice patriotique. Nul mieux qu’Ernest Renan, en 1882, n’en a exprimé l’essence : « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ».

divers - Page 168

-

« La nation au 21ème siècle : persistance d’un sentiment refoulé » par Lucienne Bui Trong

-

FO 3.02 Formons une Élite - Conversano Vorgenss DeLorraine Levayer

-

Un coup de MARX et ça repart ? Ben non!

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Le samedi 18 avril, le Parti de la France organise un meeting à Paris contre la submersion démographique en présence de Jean-Marie Le Pen

Thomas Joly, président du Parti de la France, et Jean-Marie Le Pen lors des Journées Bleu Blanc Rouge de Synthèse nationale en octobre dernier à Rungis.

Lien permanent Catégories : actualité, divers, France et politique française, immigration 0 commentaire -

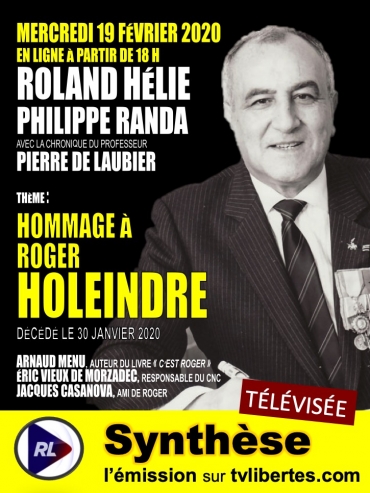

Mercredi 19 février : l'émission Synthèse sur Radio Libertés (télévisée) en hommage à Roger Holeindre

Les précédentes émissions cliquez ici

Le livre "C'est Roger..." cliquez là

-

MEDIATEURS et DIPLOMATES, par Frédéric Winkler.

Mon père, tu as apporté dans ces lieux l’art de la guerre de ce monde qui est au-delà du grand lac ; nous savons que dans cet art tu es un grand maître, mais pour la science et la ruse des découvertes, pour la connaissance de ces bois et la façon d’y faire la guerre nous l’emportons sur toi. Consulte-nous et tu t’en trouveras bien. » (Déclaration d’un Sachem au marquis de Montcalm, 5 aout 1757)

-

Mercredi 19 février : l'émission Synthèse sur Radio Libertés (télévisée) en hommage à Roger Holeindre

Les précédentes émissions cliquez ici

Le livre "C'est Roger..." cliquez là

-

Bistro Libertés avec Geoffroy Lejeune (Valeurs Actuelles) : Le blasphème, un droit absolu ?

Martial Bild et les sociétaires reçoivent le rédacteur en chef du magazine « Valeurs actuelles », Geoffroy Lejeune. Au programme des débats :

Le blasphème, un droit absolu ?

Mila, adolescente de 16 ans a fait l’objet d’insultes et de menaces de mort pour avoir critiqué la religion musulmane sur les réseaux sociaux. Tout comme les caricatures de Mahomet, les dessins contre Benoit XVI et les injures contre le Christ sur France Inter, il y a un droit absolu au blasphème. Cependant, ce dernier est remis en cause par une importante partie de l’opinion publique, par des politiques et même le ministre de la Justice. Entre polémique et confusion, le blasphème est-il un droit absolu ?

Trump, saison 2 : une bonne nouvelle ?

Débarrassé de son procès en destitution, aidé par l’entrée en campagne calamiteuse des démocrates, tous ceux qui prédisaient la chute de la Maison Trump considèrent aujourd’hui, qu’il est en route pour un second mandat. Faut-il se réjouir du succès de celui que l’on présente comme le chef de file du populisme. Ou s’inquiéter de sa politique étrangère et de son protectionnisme économique peu compatible avec les options européennes ? Trump, saison 2, une bonne nouvelle ?

-

Journal du chaos

Pour télécharger, cliquez ICI

-

Transmission 3: BREIZH, La découverte!

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire