écologie et environnement - Page 182

-

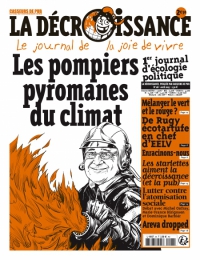

La Décroissance #118: "Les pompiers pyromanes du climat"

-

États-Unis : Face aux détracteurs du gaz de schiste, les géants de l’énergie ripostent

Aux États-Unis, comme en Europe, l’exploitation du gaz de schiste suscite le débat. Ses partisans veulent accélérer son exploitation, potentiellement génératrice de croissance économique.

Mais ses détracteurs dénoncent le procédé de fracturation hydraulique ou “fracking” qui consiste à aller chercher le gaz sous la terre à l’aide d’explosifs et de produits chimiques. Un procédé néfaste pour l’environnement.

Dans le Colorado, les habitants de sont mobilisés pour faire interdire ce qu’ils appellent le “fracking” dans plusieurs villes, mais les géants de l’énergie contre-attaquent.

-

Dany le rouge français : un écolo de plus pour la présidentielle de 2017 !

Dany le rouge, grâce à sa nationalité française (même à moitié prix), va pouvoir en 2017 se présenter à la présidentielle ! Au grand dam de la Dame de Vert Cécile Duflot… Et de l'Homme à la rose…

Est-on déséquilibré parce qu’on crie « Allah Akbar » ?Les obsèques de Charb : un meeting du Front popu ?L’UMP préfère redonner la majorité au PS qu’un petit troisième siège au FN…

Écolos contents : ils vont avoir un électeur de plus ! Écolos pas contents : ils risquent d’avoir un candidat de plus pour la présidentielle de 2017… Né en France mais allemand depuis l’âge de 14 ans, Daniel Cohn-Bendit, 70 ans, veut être aussi… français !

Bismarck, né il y a 200 ans, le 1er avril 1815, a dû sentir ses moustaches tressaillir en entendant de là-haut l’un des descendants de son Allemagne unifiée vouloir être citoyen… français ! C’est-à-dire passer à l’ennemi séculaire ! Lui qui, après avoir capturé Napoléon III, occupé Paris puis l’Alsace et la Lorraine, fit proclamer l’Empire allemand en 1871 au… château de Versailles !

-

EEELV au bord de la scission: l'écologie politique (encore) divisée

Les écologistes ne font jamais autant parler d'eux que lorsqu'ils lavent leur linge sale en public. Ce samedi 4 avril, la conférence-débat organisée par le club Repères écologistes sur le thème "Quelle responsabilité pour les écologistes?" se jouera à guichets fermés à l'Assemblée nationale.

A en croire certains de ses organisateurs, ce colloque ouvert à toutes les formations écologistes de France et de Navarre pourrait être l'acte fondateur d'une confédération rassemblant tous les écolos Valls-compatibles. Au risque de provoquer une scission à EELV entre les partisans "gauchistes" d'un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon (option validée par les militants) et les apôtres "opportunistes" d'un retour au gouvernement (scénario soutenu par les sympathisants). Voilà qui explique un peu mieux ce soudain intérêt médiatique pour un colloque où devraient se côtoyer jeunes loups et vieilles gloires de l'écologie politique.

Outre le cercle des parlementaires pro-gouvernement d'EELV (le sénateur Jean-Vincent Placé, les députés Denis Baupin, François de Rugy, François-Michel Lambert, Barbara Pompili et Véronique Massoneau), l'ancien vert/Modem Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate), l'ancienne ministre Corinne Lepage (Cap21), l'ex-cofondateur des Verts Antoine Waechter (Mouvement écologiste indépendant) et Yves Pietrasanta (Génération Ecologie) devraient tous être au rendez-vous.

Cerise sur le gâteau des frondeurs pro-Valls d'EELV, la numéro un de leur parti, Emmanuelle Cosse, a également confirmé sa présence.

Une coalition encore floue qui reste à définir

"C'est le plus grand rassemblement du monde écologique depuis très, très longtemps. On va enfin pouvoir dépasser les querelles de boutiques", s'enthousiasme le député Vert François Michel Lambert. Encore faut-il que tout le monde tombe d'accord sur la nature de ce rassemblement.

"J'aimerais qu'on aille vers une formation politique qui en réunirait peut-être plusieurs autres", plaide Jean-Luc Bennahmias, ex-Vert, ex-Modem et fondateur du Front démocrate, parti centro-écologiste ouvertement pro-Hollande. "Si c'est pour réaffirmer nos valeurs communes, d'accord. Mais pas question de se lancer dans des accords d'appareil", tranche à l'avance Corinne Lepage, ex-Modem et patronne de Cap21, visiblement agacée par la tournure qu'a pris ce qui devait être à l'origine une simple réunion "d'écologistes pragmatiques".

Prudents, les organisateurs ne prononcent jamais le mot "parti" et prennent soin de renvoyer les accusations de scission à leurs ennemis de l'aile gauche d'EELV. "Ce ne sera pas un parti politique, plutôt une alliance dont la forme reste à définir. Un OPNI, objet politique non identifié", jure François-Michel Lambert. "Il s'agit de faire en sorte que la famille de l'écologie politique puisse discuter ensemble, on met en place un dialogue", renchérit Denis Baupin, vice-président EELV de l'Assemblée nationale et initiateur de ce rendez-vous. Et d'ajouter: "Je ne pense pas qu'EELV doive se cantonner à discuter avec des groupuscules du Front de gauche".

Un double jeu de bluff entre aile gauche et aile droite d'EELV

Une petite phrase qui résume bien le climat de tension actuel chez les Verts où chaque faction est engagée dans un jeu de bluff stratégique totalement illisible.

D'un côté, l'aile gauche du parti et Cécile Duflot prônent la rupture avec le PS et un rapprochement avec le Front de Gauche dans le cadre d'une nouvelle "formation progressiste". Des rencontres de travail, les "chantiers de l'espoir" doivent bientôt réunir le PCF, le PG et EELV. Et déjà, certains, comme le porte-parole écolo Julien Bayou, réclament des primaires de l'espoir en vue de présenter un candidat unique en 2017.

La conférence de ce samedi 4 avril se veut une riposte autant qu'un avertissement de l'aile droite d'EELV, dominée par une frange des parlementaires écologistes. Leur objectif: brandir la menace d'une scission pour ramener à la raison "ceux qui veulent s'engager dans une impasse avec le Front de Gauche".

Contre-bluff de Cécile Duflot qui affirme ne pas redouter du tout le spectre d'une scission, alors même qu'elle marquerait l'échec d'Europe Ecologie Les Verts, projet qu'elle a elle-même porté en tant que secrétaire nationale.

Ecartelée, Emmanuelle Cosse tente une solution médiane

Ce divorce stratégique entre les partisans d'une rupture et ceux du ralliement est un défi de taille pour l'actuelle numéro un des écologistes, Emmanuelle Cosse, bombardée à la tête d'un parti où les querelles d'appareil sont légions. Ecartelée entre son amie Cécile Duflot, avec laquelle elle siégeait au conseil régional d'Ile-de-France, et les pragmatiques d'EELV, dont son conjoint Denis Baupin, la secrétaire nationale d'EELV préconise une solution médiane: parler avec tout le monde, PS et Front de Gauche, puis privilégier un accord sur le fond avec le mieux-disant écologiste.

"J'en ai assez qu'on instrumentalise chaque réunion politique. J'irai porter le même message dans tout autre type de réunion, comme les chantiers de l'Espoir avec le Front de gauche", s'étrangle-t-elle dans une interview accordée à L'Obs.

Elle n'est pas la seule à défendre une stratégie d'alliance axée sur un programme précis. La plupart des Europe Ecologie venus en 2009 dans le sillage de Daniel Cohn-Bendit (Pascal Durand, Yannick Jadot, José Bové...) tout comme le député Christophe Cavard ou encore l'ancienne ministre Dominique Voynet privilégient un accord sur le fond capable de réconcilier tout le monde.

"J'aimerais que nous, écologistes, retrouvions l'esprit d'ouverture qui avait présidé à la naissance d'Europe-Ecologie et qui m'avait d'ailleurs fait adhérer", se désole Emmanuelle Cosse, très attaquée depuis que son nom s'est mis à circuler parmi les ministrables potentiels. "Qu'on arrête avec ce discours radical contre les social-traîtres et celui qui s'enchante d'être dans une majorité! Il faut un contrat et des politiques concrètes", renchérit son prédécesseur, l'eurodéputé Pascal Durand.

François Hollande a-t-il intérêt à diviser les écolos ?

Seront-ils entendus? Toute la question est de savoir qui a intérêt à faire exploser le mouvement écologiste. Cécile Duflot? Elle y perdrait un parti contre un accord fragile avec un Jean-Luc Mélenchon dont beaucoup d'écologistes critiquent les positions internationales. Les députés pro-gouvernement? En cas de scission, le groupe pourrait littéralement disparaître à l'Assemblée nationale. La coprésidence de François de Rugy et Barbara Pompili est d'ores et déjà contestée en interne.

Même François Hollande n'aurait aucun intérêt à scinder EELV en deux en débauchant telle ou telle personnalité. '"Eclater EELV pour éclater EELV ne suffit pas à faire une dynamique", prévient le sénateur écolo Ronan Dantec. "Je ne vois pas l'intérêt de diviser les Verts en laissant une partie s'échapper chez Mélenchon", confirme un cadre du Parti socialiste qui mise sur une inflexion de "l'intransigeance" de Cécile Duflot et un remaniement réintégrant les écolos avant ou après les régionales de décembre.

Pas très glorieux tout cela? "Qu'ils se dépatouillent. Je ne mettrai pas le petit doigt dans ce panier de crabes", se désespère Corinne Lepage.

Geoffroy Clavel Le HuffPost :: lien

-

Des vestiges médiévaux à l’origine de véritables îlots de biodiversité au sein des forêts actuelles

Dans le livre The world without us1 (Le monde sans nous), le journaliste américain Alan Weisman décrit l’évolution progressive de la flore et de la faune après la disparition de l’humanité. L’auteur explique notamment qu’en l’espace de quelques siècles les villes retourneraient à l’état de forêts. Deux chercheurs de l’unité Ecologie et dynamique des systèmes anthropisés (Edysan – CNRS / Univ. de Picardie Jules Verne) ont voulu tester rétrospectivement cette hypothèse. Ils ont pour cela recherché l’impact des mottes castrales sur la végétation de certaines zones forestières actuelles. Leurs travaux publiés le 10 février dans la revue Ecosystems révèlent que ces habitats édifiés à l’époque médiévale influencent encore la structure des communautés végétales et la fertilité des sols qui y sont associés des siècles après leur abandon.

S’il ne fait plus de doute que les activités humaines qui se sont succédé tout au long de l’histoire ont grandement influencé la biodiversité actuelle et le fonctionnement des écosystèmes, la durée de leur incidence reste toutefois mal connue. Pour tenter d’en savoir plus, des scientifiques de l’unité de recherche Edysan (CNRS/Université de Picardie Jules Verne) ont étudié l’environnement naturel lié aux vestiges d’une vingtaine de mottes castrales situées en région Picardie.

Ces buttes de terre édifiées entre le Xe et le XIesiècle, surmontées à l’origine de fortifications et de bâtiments en bois aujourd’hui disparus, ont été abandonnées durant la Guerre de Cent ans, il y a environ six cent ans de cela. « Les 19 sites que nous avons sélectionnés dans le cadre de notre étude ont tous la particularité d’avoir alors été recolonisés par la forêt permettant ainsi de mieux discriminer l’influence de ces habitats médiévaux sur la structure actuelle de ces écosystèmes forestiers », précise Guillaume Decocq, enseignant-chercheur en sciences végétales et fongiques à l’Université de Picardie Jules Verne et coauteur de l’étude.

- Aspect actuel d’une motte castrale en forêt. L’anomalie topographique sur un terrain par ailleurs plat permet de relocaliser l’ancien habitat médiéval (motte de terre artificielle à gauche entourée des restes d’un fossé). Il héberge aujourd’hui une végétation originale par rapport au reste de la végétation forestière – © Guillaume DECOCQ

En les comparant à des parcelles forestières voisines mais suffisamment éloignées de la motte castrale pour ne pas en subir l’influence, les scientifiques ont pu montrer que les sols situés à l’emplacement des anciennes constructions moyenâgeuses sont à la fois plus riches en matière organique, en carbone organique, en azote et en phosphore. Ceux-ci sont par ailleurs plus caillouteux et plus basiques que les sols des sites témoins pourtant situés sur le même substrat de nature crayeuse.

Si en terme de biodiversité floristique l’équipe n’a pas décelé de différence significative entre sites archéologiques et sites témoins, elle a cependant constaté que les anciennes mottes castrales hébergeaient davantage d’espèces compétitives tant au niveau des plantes présentes que des graines enfouies dans le sol. « Nos résultats montrent que la durée de l’empreinte humaine sur le milieu naturel a été sous-estimée, résume Guillaume Decocq. En protégeant les parcelles forestières qui abritent ces vestiges archéologiques on préserve donc à la fois notre patrimoines historique et écologique ».

Parce qu’ils constituent un réservoir de biodiversité unique au sein de chaque fragment de forêt, les bois qui hébergent les mottes castrales pourraient notamment contribuer à renforcer, à l’échelle des paysages, l’adaptation des écosystèmes forestiers aux changements globaux.

_______________________________________________

Notes :

1. L’ouvrage a été publié en France en 2007 sous le titre Homo disparitus

-

Conférence - L'eurasisme face au libéralisme

-

La doctrine sociale de l'Eglise et l'écologie

Stanislas de Larminat a été sollicité pour analyser l’approche du Compendium en matière d’écologie chrétienne par l’« Observatoire international Cardinal van Thuan ». Cet organe a été fondé par Mgr Crepaldi, Archevêque de Trieste et ancien secrétaire du Conseil Pontifical Justice et Paix. A ce titre, son fondateur a été un des principaux rédacteurs du Compendium de la Doctrine sociale de l’Église. Une version française est accessible ici. Ecologie humaine, écologie sociale, croissance, développement durables, OGM, nucléaire, le problème de la gouvernance mondiale..., l'article aborde un certain nombre de sujets d'actualité sous l'angle du Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise. En voici la conclusion :

"La modernité du Compendium et le concret de son contenu donnent à toute personne, ayant une sensibilité écologique, des éléments de réponse aux questions qu'elle peut se poser.

Le Compendium ne rentre pas dans les détails techniques qui ne sont pas de sa compétence. En effet, le Concile recommandait déjà aux laïcs de ne pas attendre de leurs pasteurs -ni donc duCompendium- qu’ils « aient une compétence telle qu’ils puissent leur fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux ».

Jean-Paul II ne souhaitait pas que l'éducation à la responsabilité écologique s'appuie sur le « désir vague d’un retour au "paradis perdu"». C'est pourquoi le Compendium rappelle la promesse divine « d'une demeure nouvelle ». Cette espérance doit stimuler notre travail relatif aux réalités présentes (§ 56). Le Compendiuminsiste alors sur les grands principes qui doivent guider l'action humaine en matière écologique comme en matière sociale ou économique : le bien commun, la destination universelle des biens et l'économie du don. Ces principes nous permettent de nous tourner vers la Jérusalem céleste et de vivre, ici bas, ce royaume de justice, de vérité, de paix et d'amour auquel nous sommes déjà promis."

-

Le plus grand défricheur illégal de la forêt amazonienne a été capturé

Ezequiel Antonio Castanha, notable de la ville d'Itaituba (état du Para au Brésil), déboisait impunément depuis 2006. Il encourt jusqu'à 54 ans de prison.

"On l'a capturé avec la police fédérale et l'aide d'un hélicoptère le 21 février 2015 dans sa ferme à Novo Progresso", dans le vaste Etat amazonien du Para, à 1.613 kilomètres de la capitale, Belem, explique à l'AFP Luciano Evaristo, directeur de la protection environnementale à l'Institut brésilien pour l'environnement (Ibama). "Il fallait arriver par surprise, car il est le "roi" de la région, et tout le monde l'aurait prévenu si on nous avait vus", dit-il. Ezequiel Antonio Castanha a été arrêté lors de la dernière phase d'une opération policière qui s'était déjà soldée par huit arrestations en août, mais il avait alors réussi à prendre la fuite. Il a été placé en détention provisoire à la prison d'Itaituba jusqu'à ce que la justice décide de son sort.Selon le porte-parole de l'Ibama, Castanha était le "capo" d'une bande organisée qui dévastait une zone située en bordure de la route BR 163, dans l'ouest du Para, "l'un des points les plus critiques de l'Amazonie, où ont eu lieu 20% de tous les déboisements de la forêt vierge au cours des dernières années, et presque tous pratiqués par cette bande". Le groupe envahissait des terres publiques, y mettait le feu et les défrichait ensuite pour les cultiver, y faire de l'élevage, ou encore en faire des parcelles qu'il louait ou vendait à prix d'or, jusqu'à neuf millions de dollars pour une ferme, a indiqué le parquet de l'Etat amazonien du Para. "La première infraction de Castanha remonte à 2006. Avec sa bande, ils ont défriché 288 kilomètres carrés (près de trois fois la superficie de Paris) dont des parcs nationaux.Ils accumulent des amendes de 172 millions de réals (60 millions de dollars, dont 12 millions USD pour Castanha et sa famille)", souligne M. Evaristo. Il est accusé, entre autres, de déboisements illégaux, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et d'usage de faux. Il encourt une peine de 46 à 54 ans de prison. "Si on ne déboisait pas, le Brésil n'existerait pas !", lâchait en juin dernier Ezequiel Antonio Castanha, dans une interview à la TV brésilienne. A l'époque de la petite phrase lâchée en toute impunité dans cette région où l'ambiance est celle du Far-West américain, Ezequiel Antonio Castanha, 50 ans, était encore le "roi" de Novo Progresso (25.000 habitants). Il alléguait que la loi qui ne permet de déboiser que 20% de forêt d'une propriété en Amazonie "est trop rigide". Et de conclure: "Si vous ne pouvez pas déboiser légalement, cela va naturellement se passer", mais de manière clandestine. M. Castanha "est le pouvoir économique et politique de la ville. Il est propriétaire d'un supermarché, d'hôtels, de concessionnaires automobiles. Il emploie beaucoup de monde, d'où la difficulté de l'arrêter", affirme à l'AFP le porte-parole de la police fédérale de Belem, Everaldo Eguchi. Pour Valter Stavarengo, l'avocat de M. Castanha, cité par le quotidien Folha de Sao Paulo, son client a été "persécuté" par les autorités environnementales depuis que sa phrase sur les déboisements a été diffusée à la télévision, et les accusations contre lui sont infondées.Le préjudice environnemental est, lui, estimé à 500 millions de réals (plus de 152 millions d'euros) selon le journal brésilien. Le démantèlement de cette bande contribue fortement au contrôle de la déforestation dans la région. Elle a baissé de 65% en septembre par rapport à août quand sa détention a été décrétée mais on aura les chiffres précis en juillet", contre-attaque le responsable de l'Ibama auprès de l'AFP. Le Brésil était parvenu à réduire la déforestation, qui atteignait 27.000 km2 en 2004, à 4.571 km2 en 2011-2012. Depuis, ce fléau, dans la plus grande forêt du monde, est reparti à la hausse pour s'établir à 5.891 km2 (+29%) en 2012-2013. La déforestation a toutefois reculé de 18% d'août 2013 à juillet 2014, à 4.848 km2, selon le ministère de l'Environnement.

Source -

L’Entropie dans l’Histoire (2/4)

Frédéric Malaval, philosophe, écologiste, essayiste…

Article II de l’Entropie dans l’Histoire : l’Ecologie au service de l’Histoire

« Précisons que dans la Ve République, cette approche suscite des réactions hostiles, que ce soit à l’égard de la sociobiologie ou de la thermodynamique du non-équilbre ».

Rappels d’écologie

La vision écologiste repose sur l’intégration des différentes manifestations du vivant allant du gène à la planète-terre ; pour le moment. Les catégories intermédiaires sont le génome, l’individu, la population, la communauté, l’écosystème. Au-dessus de ces catégories, on trouve la biosphère, la géosphère, et, pour homo sapiens, dans une approche très réductrice, l’artisphère et la noosphère. Le génome est une association de gènes stables dans le temps s’exprimant à travers un individu, dont la réunion à ses semblables crée une population, qui, associée à d’autres populations, forme une communauté, qui, inscrite dans un substrat géoclimatique, devient un écosytème. Au dessus, …

Une présentation sommaire de l’écologie ayant été déjà faite dans Polémia, nous invitons le lecteur à relire les articles publiés par le soussigné : « Regard écologique sur le surclassement social et son lien avec l’immigration », « Regard écologique sur la dette souveraine », « Ecoracialisme », « Prophétie », etc.(1)

En résumé, le fonctionnement de tout ceci repose sur des transferts d’énergie entre différentes entités, mais pas seulement. L’énergie est associée à de la matière et à des informations, l’ensemble étant qualifé de flux néguentropiques. Le physicien Erwin Schrödinger (Nobel 1933), auteur de Qu’est-ce que la vie ? (1944), est un des savants à l’origine de cette notion. Le modèle de référence qui en est issu repose sur l’identification de toute manifestation du vivant à une structure dissipative, notion issue de la thermodynamique du non-équilibre.

Cherchant à comprendre le moteur de tout ceci, des écologues réunis dans la catégorie des biosociologues considèrent que le gène et son conservatisme motivent toutes les manifestations supragénétiques se réalisant par une dialectique gène-milieu cherchant à réaliser l’optimum énergétique. Ce modèle est ultradominant aujourd’hui ; couplé à une conception de la vie reposant sur la sélection naturelle, non pas conçue comme la victoire du plus fort – ineptie de ses contempteurs – mais du plus adapté. Précisons cependant que dans la VeRépublique, cette approche suscite des réactions hostiles, que ce soit à l’égard de la sociobiologie ou de la thermodynamique du non-équilbre.

Rappels de thermodynamique

Parmi les principaux concepts issus des travaux portant sur le rôle de l’entropie dans la structuration des systèmes se sont imposées les notions de branche thermodynamique, d’état stationnaire, d’état marginal, de point de bifurcation, de structure dissipative, etc. Le siège d’un état stationnaire est une structure dissipative. C’est là que s’exercent les forces animant un système en non-équilibre thermodynamique. Pour les spécialistes, une structure dissipative se caractérise par les relations de réciprocité de Lars Onsager (Nobel 1968), où, « en thermodynamique des systèmes hors équilibre, ces relations de réciprocité relient des quantités nommées flux et forces dans le cadre de systèmes hors de l’équilibre global, mais suffisamment proches de celui-ci pour être régis par une certaine forme d’équilibre local » (Wikipedia). Les biologistes dans le sillage de Claude Bernard parlent d’homéostasie. Les thermodynamiciens parlent de situations proches de l’équilibre, bien qu’en non-équilibre thermodynamique toutefois. Il faudrait trouver de nouveaux mots, car cela crée de la confusion…

Une structure dissipative est un système séparé de son milieu par une limite et dont elle est distinguable. Son existence est conditionnée à la dissipation de flux néguentropiques. Cette dissipation est à l’origine d’une production d’entropie conformément au second principe de la thermodynamique et à l’équation du bilan entropique. L’entropie réversible est rejetée dans le milieu. En revanche, la part irréversible reste dans le système dont elle est une des composantes. La distinguabilité du système à l’égard du milieu est due à sa complexité qui est supérieure. Une distinction est faite entre les structures biotiques et les structures abiotiques, comme un tourbillon, par exemple. Ilya Prigogine s’est souvent appuyé sur les cellules de Bénard pour illustrer sa conception d’un système dissipatif abiotique.

-

SONDAGE : les Français défavorables au retour des écologistes au gouvernement

Dans l’édition du Parisien – Aujourd’hui en France qui paraît ce samedi 14 mars 2015, près de 6 Français sur 10 se prononcent contre un retour des écologistes au gouvernement.

Ainsi 59% de sondés ne veulent pas que les écologistes réintègrent l’exécutif, après le départ de Cécile Duflot et Pascal Canfin il y a près d’un an, contre 40% qui souhaitent ce retour. 1% ne se prononce pas.

La quasi-totalité (92%) des sympathisants d’EELV souhaiteraient pourtant ce retour selon la même source.

Sans surprise, les sympathisants de droite sont massivement (79%) contre une telle hypothèse. A gauche, alors que les élus s’interrogent dans l’optique d’un remaniement après les élections départementales, les sympathisants de gauche sont 66% à souhaiter le retour des écologistes. Parmi eux, les sympathisants EELV le souhaitent à 92%.

Interrogés sur un risque d’implosion d’EELV, les Français l’estiment possible à 60% (46% “probablement”, 14% «”certainement”) contre 39% non (34% “probablement pas”, 5% “certainement pas”). 1% ne se prononce pas.

De droite (70%) ou de gauche (54%), les sondés l’envisagent tous. Chez les sympathisants écologistes en revanche, les tenants de ce scénario sont minoritaires (36%). Près des deux tiers ne l’envisagent pas (64%, dont 58% probablement pas et 6% certainement pas).

Les Français pointent également ce risque pour le PS (exactement dans les mêmes proportions en février) et plus encore pour l’UMP (à 68% en novembre dernier) car les crises idéologiques et personnelles sont également intenses au sein de ces deux partis, relève Mme Bracq.L’enquête a été réalisée par internet les 12 et 13 mars auprès d’un échantillon de 1.008 personnes de la population française de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.