Les automobilistes haïssent les radars, ennemis sournois qui leur coûtent cher et fragilisent les permis. 26 % des accidents et 800 morts sont dus à une vitesse excessive. S’il est naturel de lutter contre ce fléau, quel conducteur n’a jamais été excédé quand une autoroute perd subitement son statut aux abords d’une ville et voit, sans raison, sa vitesse limitée à 110 km/h (ou 90) ? Bien entendu, des flashs sont installés à cet endroit, donnant l’impression d’avoir affaire à des traquenards destinés non à sauver des vies, mais à remplir les caisses de l’État. Cette politique brouille le message de prévention et de sécurité que les radars devraient délivrer.

En 2016, le plus efficace des radars était ambulant. Il a été déplacé cinq fois aux abords d’un chantier sur l’A9 et a totalisé plus de 40.000 flashs. Le meilleur des fixes (toujours sur l’A9) en a récolté 160.000. Au total, ils sont six à avoir dépassé les 10.000 éclairs en 2016. A contrario, deux autres placés sur des routes nationales n’ont enregistré que quatre infractions ! (Preuve, sans doute, de leur efficacité pour la dissuasion ?) Les amendes pour vitesse excessive ont rapporté 920 millions à l’État (+26 % sur un an !), à comparer aux 360 millions récupérés par le gouvernement avec l’impopulaire réduction des APL. Cette somme ne devrait pas être versée au budget, mais servir à l’amélioration du réseau routier. Pourtant, selon la Cour des comptes, 50 % serait détournés de sa destination. (Cependant, l’État dépenserait 3,4 milliards pour la sécurité routière.) Pour le budget 2018, le pouvoir promet de détailler l’affectation de cette manne, ce qui constituerait un progrès notable.

Une autre politique est-elle possible ? En Allemagne, le nombre de morts sur les routes est le même qu’en France malgré vingt millions d’habitants en plus. Pourtant, la vitesse est limitée à 100 km/h sur les routes et illimitée sur les autoroutes. Mais, surtout, pour des excès inférieurs à 20 km/h, on ne retire aucun point ! On se contente d’amendes qui ne dépassent pas 35 €. Le « civisme » des « Teutons », comparé à l’indiscipline des habitants de l’Hexagone, n’explique pas tout.

Les autoroutes n’induisant que 4 % de morts sur la route, la limitation de vitesse sur les quatre-voies n’est probablement pas utile pour la sécurité (sauf aux abords des travaux, bien sûr). D’ailleurs, elle n’a été introduite au départ que pour faire des économies d’énergie ! Cette raison est-elle encore valable en 2017 ? À chacun sa réponse ! Par contre, sur les routes à deux voies ou en ville, il faut impérativement conserver des limitations.

En outre, une des causes principales des accidents est désormais l’utilisation du cannabis et des stupéfiants (plus de 23 % !). Il conviendrait de lutter contre elle avec plus de férocité qu’on ne le fait actuellement. Et soyons cyniques : d’un point de vue comptable, des sanctions pécuniaires dans ce domaine rapporteront autant sinon plus que la vitesse.

Christian de Moliner

http://www.bvoltaire.fr/radars-utiles-instruments-de-racket/

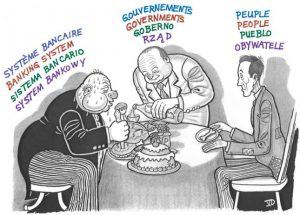

Depuis qu’ils ont endetté considérablement leur pays respectif, les banques en crise sont un éternel problème de nos gouvernements démocratico-modernes soumis aux diktats financiers des banksters apatrides.

Depuis qu’ils ont endetté considérablement leur pays respectif, les banques en crise sont un éternel problème de nos gouvernements démocratico-modernes soumis aux diktats financiers des banksters apatrides.