Toutes les bonnes choses prennent du temps... Aussi voici un document, énorme dans tous les sens du terme, sur le cartel bancaire mondial et ses ramifications jusqu’à des événements récents. Remerciez Chalouette pour la piste donnée par un contributeur sur le blog Silence des loups…

Oligarchie financière : les huit familles derrière le cartel banquier privé international ... l’ennemi des peuples a un nom et des visages

Nous avons traduit ici un article de Dean Henderson qui décortique le panier de crabes de la haute finance internationale pour nous. Il confirme ici que les banques centrales n’ont de « centrale » que le nom, et qu’elles sont des entités privées, dirigées pour le profit et mettre le contrôle total de l’économie mondiale dans le moins de mains possible.

Les banques sont un outil d’oppression sans précédent et des armes de destruction massive qui doivent être éradiquées si nous désirons vivre libre. Le néo-esclavagisme orchestré par le cartel des banques privées est bel et bien en marche. Il suffit de lui dire NON pour que tout s’arrête et que nous reprenions notre destinée en main.

Oui, c’est aussi con que cela : être capable de dire NON ! en masse et s’y tenir…

Le cartel de la réserve fédérale

Les huit familles

Les quatre cavaliers du système bancaire américain (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup and Wells Fargo) possèdent les quatre cavaliers du pétrole (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco et Chevron Texaco) en tandem avec Deutsche Bank, la BNP, Barclays et d’autres anciens pontes européens de l’argent. Mais leur monopole sur l’économie globale ne s’arrête pas aux limites des champs pétroliers.

D’après les déclarations d’entreprise 10K enregistrées avec la SEC (NdT : la commission des cotations boursières, le “sheriff” de Wall Street, ou ce qui devrait l’être), les quatre cavaliers de la banque sont parmi les 10 actionnaires majeurs de pratiquement toutes les entreprises figurant dans le gotha du Fortune 500

Alors qui sont donc les actionnaires de ces banques centralisant l’argent ? Cette information est gardée de manière plus ferme. Mes demandes aux agences régulatrices bancaires concernant la question de savoir qui possède les actions des top 25 compagnies américaines tenant les actions des banques ont initialement reçu un status couvert par le Freedom of Information Act (NDT : loi sur la liberté de l’information, qui aux Etats-Unis prévoit d’empêcher le secret de l’information), avant d’être finalement refusées sous couvert de raisons de “sécurité nationale”. Ceci est très ironique, sachant que bon nombre d’actionnaires résident en Europe.

Un des monuments de la richesse de l’oligarchie globale qui possède ces compagnies de holding bancaire est la US Trust Corporation, fondée en 1853 et maintenant propriété de Bank of America. Un des récents directeurs de l’US Trust Corporation et administrateur honoraire était Walter Rothschild. D’autres directeurs furent Daniel Davison de JP Morgan Chase, Richard Tucker d’Exxon Mobil, Daniel Roberts de Citigroup et Marshall Schwartz de Morgan Stanley. J.W. McCalister, un membre éminent de l’industrie du pétrole avec des entrées dans la maison des Saouds, écrivit dans le Grim Reaper, qu’il a obtenu des informations de banquiers saoudiens, qui citaient le fait que 80 % de la banque fédérale de New York, de loin la plus puissante branche de la réserve fédérale, étaient détenus par juste huit familles, dont quatre résident aux Etats-Unis. Ce sont les familles Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans et Kuh Loebs de New York, les Rothschild de Paris et de Londres, les Warburg de Hambourd, les Lazards de Paris et les Israel Moses Seifs de Rome.

CPA Thomas D. Schauf confirme les dires de McCallister, ajoutant que 10 banques contrôlent les douze branches de la réserve fédérale. Il nomme N.M Rothschild de Londres, Rotshschild Bank de Berlin, la banque Warburg de Hambourg, la banque Warburg d’Amsterdam, Lehmans Brothers de New York, Lazard Brothers de Paris, la banque Kuhn Loeb de New York, la banque Israel Moses Seif de Rome, Goldman Sachs de New York et la banque JP Morgan Chase de New York. Schauf également cite William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff et James Stillman comme étant les individus qui ont le plus d’actions à tire individuel dans la réserve fédérale. Les Schiffs sont étroitement liés à Kuhn Loeb, les Stillmans de Citigroup, qui se marièrent dans le clan Rockefeller au début du siècle.

Eustace Mullins arriva aux mêmes conclusions dans son livre “Les secrets de la réserve fédérale”, dans lequel il montre des diagrammes connectant la Fed et ses banques membres avec les familles Rothschild, Warburg, Rockefeller et autres. Le contrôle exercé par ces familles sur l’économie globale ne peut pas être exagéré et est couvert volontairement du sceau du secret. Leur bras médiatique est prompt à discréditer toute information exposant ce cartel de banques privées comme étant une “théorie du complot”. Pourtant, les faits demeurent.

La maison Morgan

La banque de la réserve fédérale est née en 1913, la même année que mourut J. Pierpont Morgan et que la fondation Rockefeller fut créée. La maison Morgan présidait sur la finance américaine depuis le coin de Wall Street et Broad, agissant déjà en quasi banque centrale américaine depuis 1838, quand Georges Peabody la fonda à Londres.

Peabody était un partenaire d’affaires des Rothschilds. En 1952, l’enquêteur sur le Fed Eustace Mulins émit la suposition que les Morgans n’étaient de fait que les agents de Rothschild. Mullins écrivit que les Rothschilds “… préféraient opérer de manière anonyme aux États-Unis derrière la façade de la JP Morgan and co”. L’écrivain Gabriel Kolko écrivit “Les activités des Morgan en 1895-96 à vendre des bons du trésor or américains en Europe étaient basées sur une alliance avec la maison Rothschild.”

La pieuvre financière Morgan enroula rapidement ses tentacules autour du monde. Morgan Grenfell opérait depuis Londres. Morgan et Ce depuis Paris. Les cousins des Rothschilds Lambert montèrent Drexel et compagnie à Philadelphie.

La maison des Morgans était impliquée avec les Astors, DuPonts, Guggenheims, Vanderbilts et les Rockefellers. Elle finança le lancement de AT&T, de General Motors, General Electric et DuPont. Tout comme les banques de Londres Rothschild et Barings, Morgan devint partie prenante dans la structure de bon nombre de pays.

Dès 1890, la maison Morgan prêtait à la banque centrale d’Égypte, finançait les chemins de fer russes, renflouait les obligations du gouvernememt provincial du Brésil et finançait des travaux publics argentins. Une récession économique en 1893 renforça la puissance financière de Morgan. Cette année-là, Morgan sauva les États-Unis d’une panique bancaire, formant un groupement pour remonter les réserves fédérales avec un envoi d’une valeur de 62 millions de dollars d’or des Rothschilds.

Morgan fut la force motrice derrière l’expansion occidentale des États-Unis, finançant et contrôlant les chemins de fer qui avançaient vers l’Ouest. En 1879 les chemins de fer centraux de New York, financés par Cornelius Vanderbilt-Morgan donnèrent des prix préférentiels à John D. Rockefeller pour son monopole pétrolier de la Standard Oil, scellant ainsi la relation Rockefeller/Morgan.

La maison Morgan alors tombe sous le contrôle familial Rothschild et Rockefeller. Un titre du New York Herald clame “Les géants du chemin de fer forment un trust gigantesque”. J. Pierpont Morgan qui déclara un jour “la compétition est un péché” se réjouissait maintenant, “pensez un peu que tout le trafic ferroviaire en compétition à l’Ouest de Saint-Louis est placé sous le contrôle d’une trentaine d’hommes.” Morgan et le banquier de d’Edward Harriman Kuhn Loeb obtenaient un monopole sur les chemins de fer, tandis que les dynasties banquières Lehman, Goldman Sachs et Lazard rejoignaient les Rockefellers à contrôler la base industrielle étatsunienne.

En 1903, les huit familles établirent le Banker’s Trust. Benjamin Strong du même organisme fut le premier gouverneur de la banque de la réserve fédérale de New York. La création de la réserve fédérale en 1913 fusionna la puissance des huit familles à la puissance militaire et diplomatique du gouvernement américain. Si leurs prêts internationaux n’étaient pas repayés, les oligarques pouvaient maintenant déployer les fusiliers marins américains (NdT : traduction la plus proche pour “US Marines ») pour collecter les dettes. Morgan, Chase et Citibank formèrent une alliance internationale syndiquée de prêteurs sur gage.

La maison Morgan était dans les petits papiers de la maison Windsor britannique et de la maison italienne de Savoie. Les Kuh Loebs, Warburgs, Lehmans, Lazards, Israel Moses Seifs et Goldman Sachs étaient également très proches des maisons royales européennes. Dès 1895, Morgan contrôlait le flot d’or qui entrait et sortait des États-Unis. La première vague des fusions américaines étaient dans sa prime enfance et était promue par les banquiers. En 1897, il y eut 69 fusions d’entreprises industrielles. En 1899, il y en eut 1200. En 1904, John Moody, le fondateur de Moody’s Investor Services, dit qu’il était alors impossible de séparer les intérêts des Rockefellers et des Morgans.

La méfiance du public envers l’alliance se propagea. Beaucoup les considéraient comme des traîtres à travailler avec le vieux système financier européen. La Standard Oil de Rockefeller, les aciers américains de Andrew Carnegie et les chemins de fer de Edward Harriman étaient tous financés par le banquier Jacob Schiff de Kuhn Loeab, qui lui travaillait en relations étroites avec les Rothschilds d’Europe.

Plusieurs états de l’ouest des États-Unis bannirent les banquiers. Le populiste William Jennings Bryan fut trois fois le candidat présidentiel démocrate de 1896 à 1908. Le thème central de sa campagne anti-impérialiste fut de dire aux citoyens que les États-Unis étaient en train de tomber dans le piège de “l’esclavage financier au capital britannique”. Teddy Roosevelt batît Bryan en 1908, mais fut forcé à la suite de ce feu de brousse anti-impérialiste de faire passer le décret antitrust. Il s’attaqua ensuite au trust de la Standard Oil.

En 1912 eurent lieu les auditions Pujo, qui s’occupèrent des concentrations de pouvoir à Wall Street. La même année, Mme Harriman vendît ses parts substantielles de la banque du New York Guaranty Trust à J.P Morgan, créant ainsi Morgan Guaranty Trust. Le juge Louis Brandeis convainquît le présidfent Woodrow Wilson de terminer les situations d’inter-relations de comités directeurs. La loi antitrust Clayton fut passée en 1914.

Jack Morgan le fils et successeur de J. Piermont, répliqua en demandant aux clients de Morgan Remington et Winchester d’augmenter la production d’armement. Il décida que les États-Unis devaient entrer dans la Première Guerre mondiale. Pressé par la fondation Carnegie et d’autres instances de l’oligarchie, Wilson céda. Comme Charles Tansill écrivit dans “L’Amérique s’en va en guerre” : “Même bien avant que la poudre ne parle, la firme française des frères Rothschild câbla à Morgan and co à New York suggérant le flottement d’un prêt de 100 millions de dollars, dont une partie substantielle serait laissée aux États-Unis pour payer les dépenses françaises pour des achats de produits américains.”

La maison Morgan finança la moitié de l’effort de guerre américain, tout en recevant des commissions pour avoir introduit des sous-traitants comme General Electric, DuPont, les aciers américains, Kennecott et ASARCO. Tous étaient des clients de Morgan. Morgan finança également la guerre des Boers britannique en Afrique du Sud et la guerre franco-prussienne. La conférence de la paix de Paris en 1919 fut présidée par Morgan, qui mena les efforts de reconstruction à la fois de l’Allemagne et des alliés.

Dans les années 1930, le populisme refît surface après que Goldman Sachs, Lehman et autres banques eurent profité du crash de 1929. Le président du comité bancaire du parlement américain Luois McFadden (démocrate-New York) dit de la grande dépression : “ce ne fut pas un accident. Ce fut planifié… Les banquiers internationaux pensèrent à créer une situation de désespoir afin de pouvoir en émerger comme nos dirigeants absolus.”

Le sénateur Gerald Nye (démocrate-Dakota du nord) présida une enquête sur les munitions en 1936. Nye conclua que la maison Morgan précipita les États-unis dans la Première Guerre mondiale pour protéger des emprunts et pour créer un essor de l’industrie de l’armement. Nye produisit plus tard un document dont le titre était “La prochaine guerre”, qui référait cyniquement au “truc de le vielle déesse démocratie”, par lequel le Japon pourrait être dupé dans une Seconde Guerre mondiale. En 1937, le secrétaire à l’intérieur Harold Ickes, mit en garde de “l’influence des 60 familles américaines”. L’historien Ferdinand Lundberg plus tard écrivit un livre ayant le même titre. Le juge de la cour suprême de justice William O. Douglas décria “l’influence de Morgan… la plus pernicieuse dans la finance et l’industrie aujourd’hui.”

Jack Morgan répondit en rapprochant les États-Unis de la Seconde Guerre mondiale. Morgan avait des relations très étroites avec les familles Iwasaki et Dan, les clans les plus riches du Japon, qui possédaient Mitsubishi et Mitsui respectivement, depuis que ces deux compagnies émergèrent des shogunats du XVIIe siècle. Quand le Japon envahit la Mandchourie et massacra les paysans de Nankin, Morgan minimisa l’incident. Morgan avait aussi d’étroites relations avec le fasciste italien Benito Mussolini, tandis que le nazi allemand Dr. Hjalmer Schacht était la liaison entre la banque Morgan et l’Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, les représentants de Morgan rentrèrent Schacht à la Bank for International Settlements (BIS) à Bâle en Suisse.

La maison Rockefeller

La BIS est la banque la plus puissante du monde, une banque centrale globale pour les huit familles qui contrôlent les banques centrales de presque toutes la nations occidentales et des pays en voie de développement. Le premier président de la BIS fut le banquier de Rockefeller Gates McGarrah, un officiel de la Chase Manhattan Bank et de la réserve fédérale. McGarrah était le grand-père de l’ex-directeur de la CIA Richard Helms. Les Rockefellers, tout comme les Morgans, avaient des relations très étroites avec Londres. David Icke écrit dans “Les enfants de la matrix”, que les Rockefellers et les Morgans n’étaient que des “prête-noms” pour les Rothschilds.

La BIS est une propriété de la réserve fédérale, de la banque d’Angleterre, de la banque d’Italie, banque du Canada, banque de Suisse, banque de Hollande, banque fédérale allemande et la banque de France.

L’historien Carroll Quigley écrivit dans son épique livre “Tragédie et Espoir” que la BIS faisait partie d’un plan, celui de “créer un système mondial de contrôle financier dans des mains privées et capable de dominer le système politique de chaque pays et l’économie du monde dans son entièreté… un contrôle s’exerçant de manière féodale par les banques centrales du monde agissant de concert à travers des accords secrets.” Le gouvernement américain avait une méfiance historique à l’égard de la BIS, et fit pression sans succès pour qu’elle soit abandonnée en 1945 à la conférence de Bretton-Woods. Au contraire de cela, la puissance des huit familles fut exacerbée avec la création par la conférence de Bretton-Woods du FMI et de la Banque mondiale. La banque fédérale américaine ne prit des parts à la BIS qu’en Septembre 1994.

La BIS détient au moins 10 % des fonds de réserve d’au moins 80 banques centrales au monde, du FMI et autres institutions multilatérales. Elle sert d’agent financier pour les accords internationaux, collecte les informations sur l’économie globale et sert de prêteur ou de dernier rempart pour éviter un effondrement financier global général. La BIS fait la promotion d’un agenda de fascisme monopolistique capitaliste. Elle donna un prêt de soudure à la Hongrie dans les années 1990 pour assurer la privatisation de l’économie de ce pays. Elle servit de canal de financement d’Adolf Hitler pour les huit familles, emmené par Henry Schroeder des Warburgs et la banque Mendelsohn d’Amsterdam. Un certain nombre de chercheurs assument que la BIS est en fait le centre du blanchiment d’argent du trafic de drogue global.

Ce n’est pas une coïncidence si la BIS a son QG en Suisse, la cache financière préférée pour la richesse de l’aristocratie globale et quartier général de la loge franc-maçonne P2 italienne Alpina et Nazi International. D’autres institutions que contrôlent les huit familles inclues le Forum Economique Mondial (Davos NdT), la Conférence Monétaire Internationale et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Bretton Woods fut une aubaine pour les huit familles. Le FMI et la Banque mondiale étaient centrales à ce “Nouvel Ordre Mondial”. En 1944, les premiers bons de la Banque mondiale furent amenés par Morgan Stanley et la First Boston. La famille française Lazard devint plus impliquée dans les intérêts de la maison Morgan. Lazard Frères, la banque d’investissement la plus importante de France, est la propriété de Lazard et des familles David-Weill, vieille tradition bancaire de Gênes représentée par Michelle Davive. Un directeur récent et PDG de Citigroup fut Sanford Weill.

En 1968, Morgan Guaranty lança Euro-Clear, une banque basée à Bruxelles spécialisée dans le système de négoce des sécurités Eurodollar. Ce fut la première aventure automatique. Certains appelèrent Euro-Clear “la bête”. Bruxelles sert de QG pour la nouvelle Banque centrale européenne (BCE) et pour l’OTAN. En 1973, les officiels de Morgan se rencontrèrent secrètement aux Bermudes pour opérer la résurrection illégale de la vieille maison Morgan, 20 ans avant que la loi Glass Steagal fut abandonnée. Morgan et les Rockefeller donnèrent l’apport financier de départ pour Merrill Lynch, la propulsant dans le top 5 des banques d’investissement américaines. Merrill Lynch est maintenant une partie de Bank of America.

John D. Rockefeller utilisa sa richesse du pétrole pour acquérir Equitable Trust, qui avait absorbé plusieurs grandes banques et entreprises dans les années 1920. La grande dépression de 1929 aida Rockefeller à consolider sa puissance. Sa banque Chase, mergea avec la banque de Manhattan de Kuhn Loeb pour former la banque Chase Manhattan, ainsi cimentant une relation familiale de longue durée. Les Kuhn-Loeb avaient financé, avec les Rothschilds, la quête de Rockefeller pour devenir le roi du pétrole. La banque National City Bank de Cleveland donna les fonds à John D. Rockefeller dont il avait besoin pour s’embarquer dans le monopole de l’industrie pétrolière américaine. La banque fut identifiée dans une enquête du Congrès comme étant une des trois banques des Rothschilds aux Etats-Unis dans les années 1870 ; quand John D. créa pour la première fois la Standard Oil dans l’état de l’Ohio.

Un des associés de Rockefeller dans la Standard Oil était Edward Harkness dont la famille fut amenée à contrôler Chemical Bank. Un autre fut James Stillman, dont la famille contrôlait Manufacturers Hanover Trust, Les deux banques ont mergé sous l’ombrelle de JP Morgan Chase. Deux des filles Stillman marièrent deux des fils de William Rockefeller. Les deux familles contrôlent une grosse part de Citigroup également.

Dans les affaires des assurances, les Rockefellers contrôlent Metropolitan Life, Equitable Life, Prudential and New York Life. Les banques de Rockefeller contrôlent 25 % de tous les biens des 50 plus grandes banques commerciales des États-Unis et 30 % de tous les biens des 50 plus grosses compagnies d’assurance aux États-Unis. Les compagnies d’assurance, la première aux États-Unis fut créée par les franc-maçons, jouent un rôle important dans la donne de l’argent de la drogue aux Bermudes.

Les entreprises sous contrôle des Rockefeller incluent Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoran, Quaker Oats, ASARCO, United, Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer, Mororola, Monsanto, Union Carbide et General Foods.

La fondation Rockefeller a des liens très étroits avec les fondations Carnegie et Ford. D’autres aventures philanthropiques de la famille incluent le fonds des frères Rockefeller, Rockefeller Institute for Medical Research, General Foundation Board, Rockefeller University et l’Université de Chicago, qui vomit régulièrement un flot continue d’économistes d’extrême droite, apologistes du capital international, incluant Milton Friedman.

La famille possède 30 Rockefeller Plaza, où l’arbre de Noël national est allumé chaque année et le Centre Rockefeller. David Rockefeller fut instrumental dans la construction des tours du WTC. La maison de famille des Rockefeller est un complexe dans la partie bourgeoise de New York appelée Pocantico Hills. Ils possèdent également un duplex de 32 pièces sur la 5e Avenue à Manhattan, un manoir à Washington DC, le ranch Monte Sacro au Venezuela, des plantations de café en Équateur, plusieurs fermes au Brésil, une grande propriété à Seal Harbor, dans le Maine et des stations balnéaires dans les Caraïbes, Hawaïï et à Porto Rico.

Les familles Dulles et Rockefeller sont cousines. Allen Dulles créa la CIA, assista les nazis, couvrit l’assassinat de Kennedy de la commission Warren et fit une alliance avec la confrérie des Frères Musulmans pour créer des assassins conditionnés.

Son frère John Foster Dulles, fut président des trusts bidons de la Goldman Sachs avant l’effondrement de la bourse en 1929 et aida son frère à renverser des gouvernements au Guatemala et en Iran. Tous deux étaient membres de la société secrète Skull & Bones, du Conseil en Relation Etrangère (CFR) et francs-maçons au 33e degré.

Les Rockefellers furent instrumentaux pour former le club de Rome et son agenda de dépopulation, dans leur propriété familale de Bellagio en Italie. Leur propriété de Pocantico Hills donna naissance à la Commission Trilatérale. La famille est une pourvoyeuse de fonds importante pour le mouvement eugéniste, qui accoucha d’Hitler, du clonage humain et de la forme courante d’obsession génétique sur l’ADN qui court dans les cercles scientifiques américains.

John Rockefeller Junior fut à la tête du conseil de la population jusqu’à sa mort. Son fils du même nom est un sénateur élu pour la Virginie de l’Ouest. Son frère Winthrop Rockefeller fut lieutenant gouverneur d’Arkansas et demeure l’homme le plus puissant de cet état. Dans une interview avec le magazine Playboy en Octobre 1975, le Vice-président Nelson Rockefeller, qui était aussi gouverneur de l’état de New York, articula les vues globalistes et arrogantes de sa famille de cette façon : “Je crois absolument dans une planification mondiale totale de l’économie, des affaires sociales, de la politique, de l’armée…”

Mais de tous les frères Rockefeller, c’est le fondateur de la commission trilatérale et président de la banque Chase Manhattan David qui propulsa l’agenda fasciste de la famille sur la scène globale. Il défendît le Shah d’Iran, le régime d’apartheid d’Afrique du Sud, et la junte militaire de Pinochet au Chili. Il fut le plus grand financier du CFR, de la commission trilatérale et (pendant la guerre du Viêt-nam), du comité pour une paix effective et durable en Asie, une aventure affairiste pour ceux qui faisaient leur argent et vivaient du conflit.

Nixon lui proposa d’être son secrétaire au trésor (ministre des finances, NdT), mais Rockefeller déclina l’offre, sachant que sa puissance était bien supérieure en étant à la tête de la banque Chase Manhattan. L’écrivain Gary Allen écrivit dans son livre “Le dossier Rockefeller” en 1973 : “David Rockefeller a rencontré 27 chefs d’état, incluant les dirigeants de la Chine et de l’URSS.”

En 1975, après Le coup de la Nugan Hand Bank et de la CIA contre le premier ministre australien Gough Whitlam, son successeur nommé par la couronne britannique se dépêcha d’aller aux États-Unis où il rencontra Gerald Ford après avoir rencontré David Rockefeller.

La maison Rothschild

Contrôlent les banques centrales du modèle occidental (via l’impérialisme US) savent bien tout le bénéfice qu’ils en retirent puisque c’est leur ancêtre qui a inventé le principe. En mettant la corde au cou des gouvernements ils sont assurés de garder le contrôle dessus. Et quand cela dure depuis des siècles alors le pouvoir est solide. Ne croyez pas qu’il existe des banques centrales d’état, en vérité elles sont toutes privées et contrôlées par un cartel bancaire dominé par Rothschild l’initiateur du projet. Car c’est lui le premier à avoir privatisé la banque centrale anglaise et avoir importé le concept avec l’aide de Rockefeller aux USA. Cela s’est concrétisé par l’indépendance de la Fed Reserv US en 1913 qui n’est ni fédérale, ni de réserve, ni même américaine ! En France notre banque centrale est privée depuis 1973 « grâce » à la loi Giscard-Pompidou ( ex-directeur général de la banque Rothschild). Or vous constaterez que la dette de la France commence exactement à cette époque pour augmenter exponentiellement car c’est là tout le système. Il est basé sur l’octroi de crédits à intérêts qui finissent par s’accumuler et devenir inremboursables. Un système impossible à gérer à moins de le détruire et c’est ce que demande les illuminés, comme moi, qui combattent cet ordre mondial financier sous la coupe des Rothschild ! Vous imaginez le déséquilibre des forces…

La BCE européenne étant elle aussi européenne et sous contrôle des Rothschild exactement comme les banques centrales des pays arabes et musulmans dont on a financé le modèle économique et social par l’intermédiaire de dictateurs pendant trente ans. Nous avons donc « occidentalisé » les pratiques financières en confiant le prêt à l’autorité de la banque centrale contrôlée par un cartel bancaire privé contrôlé lui-même par Rothschild et ses alliés. Or ce système bancaire a une menace clairement identifié : la finance islamique. Pourquoi ? Parce qu’elle ne pratique pas l’usure (pas de taux d’intérêt) et exige un investissement conforme à la charria c’est-à-dire respectant une éthique sociale et religieuse. Pas d’investissement dans le porno par exemple. C’est comme ça. Mais vous avez bien compris l’arme absolue de ne pas pratiquer l’usure qui permet de séduire nombre d’investisseurs et de nouveaux pratiquants.

Or la finance islamique est en plein développement dans le monde arabe et était très avancée … en Tunisie ! Par l’intermédiaire de la famille Ben Ali qui avait lancé un vaste complexe financier islamique qui devait servir de tête de pont entre le Maghreb et l’Europe. Le projet était en place et allait monter en puissance quand… La banque s’appelle banque Zitouna et a été placée sous le contrôle de la banque centrale tunisienne (contrôlée par Rothschild) après le départ des Ben Ali. CQFD. Exit Zitouna…

On a la preuve du financement par l’intermédiaire de la NED et de Soros, de militants formatés à la révolution, d’avocats sensibilisés aux droits démocratiques, des enseignants, etc., et tout cela en soutenant ces dictateurs arabes qui avaient passé un deal de non-agression à Israël et de libre accès de leurs ressources naturelles aux grosses multinationales occidentales. Et cela s’intensifiait depuis quelques années en Tunisie. On apprenait aux militants révolutionnaires à se servir des réseaux sociaux pour propager la révolution. A l’instar des révolutions colorées d’Europe de l’Est dont on sait que Soros, homme de paille des Rothschild, était un acteur majeur.

L’enjeu est énorme et est mondial. La finance islamique est la seule finance capable actuellement de venir concurrencer le marché des banques occidentales contrôlées par Rothschild, d’où la réaction radicale de renverser ces régimes pour les remplacer par des dirigeants tout à fait disposés à continuer d’utiliser le même système financier qu’en occident. El Baradei en Egypte est l’homme de Rothschild et il assurera que le pays conserve sa banque centrale et donc le pouvoir occidental consolidé, et donc Rothschild rassuré.

La finance islamique souffre d’une faiblesse, comme elle ne crée pas de l’argent à partir de rien (les intérêts) comme en occident, elle doit avoir des réserves correspondant réellement à l’argent qu’elle a prêtée. Son développement s’il est vertueux puisque que garanti par l’investissement réellement productif pour la société (exit la spéculation), peut se transformer en graves problèmes en cas de crise majeure et face à un retrait massif d’argent. C’est là où l’importance d’un réseau serré de banques islamiques peut aider à résoudre le problème. Un réseau qu’il vaut mieux contraindre avant de le voir mis en avant par sa réussite sociale et éthique. Il est amusant de noter que 7 des 10 plus grandes banques islamiques sont iraniennes. On comprend mieux pourquoi ce pays concentre sur lui un faisceau de haine de la part de l’occident et des médias financés par… Rothschild et ses amis bien sûr !

Nous sommes donc là au cœur de la bataille mondiale pour le contrôle global. L’islam reste encore le dernier rempart religieux vu l’affaiblissement de la religion chrétienne, et le dernier rempart financier face à la gabegie spéculative occidentale qui va nous précipiter dans la famine, la misère et le chaos. On y arrivera en Europe bientôt c’est prévu. Voilà ce qui se cache derrière le rideau de fumée de révoltes populaires pourtant bien compréhensibles mais qui sont manipulées encore et toujours par des forces supérieures et toutes ont trait à Rothschild.

Le nouveau Paradigme

http://www.chaos-controle.com/archives/2014/01/30/29076798.html

économie et finance - Page 752

-

Le Cartel des Banques a organisé toutes les crises économiques du monde !

-

Un tiers des Français peine à boucler ses fins de mois

31% des Français ont des revenus insuffisants en fin de mois, 20% sont contraints de puiser dans leurs économies et 11% s’en sortent avec une aide extérieure ou un crédit, d’après une étude LH2.

La situation financière des Français se fragilise puisque près d’une personne sur trois rencontre des difficultés pour boucler ses fins de mois, selon une étude LH2 pour CA Com sur le pouvoir d’achat publiée jeudi 30 janvier.

Ainsi, 31% des Français déclarent avoir des revenus insuffisants pour finir la fin du mois, en hausse de 8 points sur six mois. Ils sont également 20% à être contraints de puiser dans leurs économies et 11% à s’en sortir avec une aide extérieure ou un crédit (respectivement +6 et +3 points sur un an).

Plus de 6 Français sur 10 inquiets par la précarité

Parmi les foyers concernés, près d’un sur deux (49%) a des revenus nets mensuels inférieurs à 1.200 euros, 42% sont des familles nombreuses (5 personnes et plus) et 40% sont jeunes (18/24 ans).

En outre, plus de six Français sur dix (63%) sont inquiets de basculer un jour dans la précarité, dont un quart (24%) sont même très inquiets. La peur du déclassement domine chez 76% des ouvriers, 69% des salariés du privé et 69% des femmes, mais n’épargne pas non plus les catégories les plus favorisées.Plus d’un Français sur deux (55%) a le sentiment de devoir se contenter de l’essentiel voire d’un peu moins. La proportion des personnes devant renoncer à des dépenses de base en santé, alimentation ou logement poursuit d’ailleurs sa progression (18%, +6 points par rapport à juin 2013, +10 points en un an).

Une pression fiscale croissantePar ailleurs, une large majorité de Français (78%) ressent l’augmentation de la pression fiscale. Parmi eux, sept sur dix (71%) disent penser à renoncer à certaines dépenses pour équilibrer leur budget.

Les principaux postes de dépenses potentiellement touchés par ces réductions budgétaires sont les loisirs (64% des citations), l’habillement (43%), les nouvelles technologies (36%) et les transports (20%).

“La baisse du pouvoir d’achat s’inscrit comme une réalité dans le quotidien des Français, qui doivent faire des concessions pour vivre. (…) Aujourd’hui, ils font des compromis sur des dépenses essentielles”, a expliqué Rodolphe Bonnasse, le directeur du groupe de communication CA Com, qui a commandé l’étude.

http://fortune.fdesouche.com/327091-un-tiers-des-francais-peine-boucler-ses-fins-de-mois#more-327091

-

Lundi sur Fortune : « Mediapart, révélations sur un scandale fiscal »

-

Les retraites dans l’oeil de bercy! Info de l’ AGIRC et ARCCO

Après nous avoir vendu le pain, ils réclament les tartines.

Une nouvelle mesure est dans les tiroirs des Enarques du Parti Socialiste. Elle est actuellement à l’Etude, dans les couloirs de Bercy, et va toucher directement nos retraites.

Cette mesure va directement amputer nos retraites de la manière suivante :

Jusqu’à 1800 euros de retraite mensuelle, pas de changement

Entre 1801 et 2500 euros, Ponction de 5%,

Entre 2501 et 3500 euros, Ponction de 10%,

Entre 3501 et 4500 euros, Ponction de 15%,

Au-dessus de 4501 euros, Ponction de 20%.

Ce nouvel impôt pourrait s’appeler “Contribution Solidaire Chômage” (C.S.C), nom proche de la C.S.G pour mieux nous embrouiller mais ce nom n’est pas définitif…

Ce nouvel impôt sera destiné à redresser les Fonds des Caisses de Chômage, qui seront touchées de plein fouet par les multiples plans de Licenciements découlant des nombreuses fermetures d’Entreprises à venir, et qui vont s’accélérer…

Confirmation : 1. 157 EUR de retraite pour les étrangers n’ayant jamais travaillé !!!! Information del’AGIRC et ARCCO

VOILA Où PASSE LE FRIC !! A DIFFUSER LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE …IL EST URGENT DE SE MOBILISER POUR FAIRE CESSER CETTE INJUSTICE.

RETRAITES : LE BILLET DE SAUVEGARDE 1157 euros de retraite sans avoir cotisé ni même travaillé en France !Toute personne qui débarque en France, sans même jamais y avoir mis les pieds, peut prétendre, si elle a 65 ans, à 709,euros de retraite par mois ou même à 1 157 euros si elle vit en couple C’est plus que la pension moyenne de nos agriculteurs après une carrière complète, plus que la pension de la majorité de nos commerçants et artisans, plus que la pension de nombreux employés et ouvriers, sans oublier les veuves qui en sont réduites à faire les poubelles…..

Cela signifie tout simplement que nos caisses de retraite paient bien souvent davantage à des personnes qui n’ont jamais cotisé, ni participé à l’économie de notre pays qu’à leurs propres affiliés, qui ont souvent trimé toute leur vie.

Ce dispositif aberrant est vanté noir sur blanc dans le livret d’accueil “Vivre en France” diffusé par le ministère de l’Immigration aux nouveaux arrivants.

C’est à se taper la tête contre les murs : il suffit à une personne d’au moins 65 ans qui arrive en France d’aller tranquillement frapper à la porte des services sociaux pour avoir immédiatement droit à 709 euros par mois, voire 1 157 euros si elle vit en couple.

Cette situation est très injuste vis-à-vis des retraités français, qui voient dans le même temps leurs pensions constamment rabotées au fur et à mesure que leurs caisses s’enfoncent dans le rouge

Si l’on ajoute à cela que la Cnav verse des pensions à l’étranger sans aucun contrôle, au point que la Cour des comptes dénonce le versement de pensions à des morts, notamment en Algérie (mais sans proposer le moindre remède), on ne peut que constater que notre système de retraite est ouvert à tout vent : prestations injustifiées, fraudes etc..

Il est urgent de se mobiliser pour faire cesser ces graves injustices et défendre nos caisses de retraite.

Faites connaître ces informations capitales,

Les autres pays européens ont rapidement pris des dispositions pour faire en sorte que les migrants quittent ces pays. Aujourd’hui tous ces gens viennent en France terre d’accueil par centaines chaque jour. -

France: SDF + 50 % EN 3 ANS

Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol » : le 1er février 1954, l’abbé Pierre lance sur Radio Luxembourg un appel à venir en aide aux sans-abri. Son interpellation suscite un élan de générosité sans précédent. En quelques semaines, 400 millions de francs sont récoltés, des crédits budgétaires sont débloqués pour construire immédiatement 12 000 logements. Le gouvernement d’alors promet de construire 240 000 logements chaque année. Le 1er février 2014, soixante ans plus tard, les 283 groupes d’Emmaüs France lanceront un nouvel appel dans plusieurs villes de France. Si le nombre de mal-logés a diminué dans l’intervalle - il est ainsi passé de 54 % de la population à moins de 10 % - , la situation est toujours préoccupante.

+ 50 % EN 3 ANS

En France, 3,6 millions de personnes sont soit privées de domicile personnel, soit vivent dans des conditions très difficiles (privation de confort ou surpeuplement), soit sont en situation d’occupation précaire (hôtel, caravanes…). Le nombre de sans-abri a ainsi augmenté de 50 % depuis 2011 pour atteindre le chiffre de 141 500 personnes, dont 30 000 enfants début 2012. Le numéro d’urgence, le 115, qui gère les places d’hébergement d’urgence, est saturé.

En décembre 2013, 43 % des sans-domicile-fixe qui ont composé ce numéro n’ont pas obtenu de place à Paris, 61 % en province. A ce noyau dur du mal-logement s’ajoute un halo de plus de 5 millions de personnes fragilisées par la crise du logement. Rentrent dans cette catégorie, par exemple, les propriétaires qui occupent un logement dans une copropriété en difficulté ou encore des locataires en impayés de loyer.

Pour la Fondation Abbé-Pierre, dont la vocation est de continuer le combat de son fondateur, et d’apporter une aide concrète aux personnes sans domicile ou mal logées, l’interpellation des pouvoirs publics et des décideurs est donc toujours d’actualité.

Créée en 1990, et reconnue d’utilité publique en 1992, la Fondation s’y attelle d’autant plus facilement qu’elle a assuré son indépendance par son modèle économique. Plus de 90 % de ses ressources proviennent de la générosité du public (dons et legs).

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC ET SUBVENTION

Quelques partenariats avec des entreprises et une poignée de subventions publiques viennent compléter son budget, qui est d’environ 42 millions d’euros. Chaque année, le 1er février, la Fondation publie un rapport sur le mal-logement - l’édition de 2014 sera la 19e - , qui est devenu un document de référence pour tous ceux qui s’intéressent à ce sujet. Sa présentation officielle est l’occasion de rassembler des politiques et des spécialistes du logement.

Cette année, à la veille des élections municipales de mars, les principaux candidats à la mairie de Paris se succéderont à la porte de Versailles pour défendre le volet logement de leur programme. La ministre du logement, Cécile Duflot, y est aussi attendue. Lors de ses vœux à la presse, Mme Duflot a estimé que « l’anniversaire de l’appel ne doit pas être l’occasion d’une célébration purement iconique, mais bel et bien d’un second souffle ».http://francelibre.tumblr.com/post/75229207381/france-sdf-50-en-3-ans#.Uuyn8vYsRXY

-

La spoliation des épargnants, on y revient !

In fine, à toute dette publique correspond une épargne privée.

Après le FMI en octobre dernier, voici la Bundesbank qui en remet une couche. Dans son dernier rapport annuel, la Banque centrale d’Allemagne vient en effet de suggérer aux États de la zone euro confrontés à une dette publique devenue insupportable d’instaurer une taxe exceptionnelle sur les fortunes privées de leurs concitoyens, en clair une opération chirurgicale inspirée de l’exemple chypriote. Quel message les « sages » de Francfort ont-ils voulu nous faire passer ?

-

De la police au pré-carré africain, l’incontournable maçonnerie

Les francs-maçons restent très influents dans la police. Quelque trente-cinq frères ont été ministres de l’Intérieur depuis la Révolution française de Lucien Bonaparte (1799-1800) à Pierre Joxe (1984-1986 et 1988-1991) en passant par Léon Gambetta (1870). On estimait en 2006 que 20% environ des commissaires étaient maçons, par tradition républicaine, mais aussi par nécessité de carrière. Un ancien Grand Maître du GODF, Fred Zeller, a raconté sa surprise : « J’ai un jour présidé la fraternelle des policiers maçons et j’ai ainsi appris, par les interventions des uns et des autres, que tous les services officiels étaient systématiquement noyautés. » C’était dans les années 1970, mais trente ans plus tard, tout ministre de l’Intérieur doit en tenir compte : en 2006, le chef de cabinet de Nicolas Sarkozy, Laurent Solly, et son directeur de cabinet, Claude Guéant, étaient membres du GODF. Parmi ses conseillers, il avait également pris soin de recruter l’ancien responsable de la fraternelle de la Place Beauvau, membre de la GLNF. Pour tenir la police, on a toujours besoin de maçons autour de soi...

Autres ministères dont le titulaire est la plupart du temps un frère : la Coopération et les DOM-TOM. Historiquement, la maçonnerie a toujours été très implantée dans les colonies ou ex-colonies, notamment africaines. Le nom d’origine de la GLNF, fondée en 1913, est un programme à lui tout seul : « Grande Loge indépendante et régulière pour la France et les colonies ». Au sein de l’ancien Empire français, les loges ont longtemps servi à mettre de l’huile dans les rouages et un peu d’ordre dans l’imbroglio ethnique, à faire émerger « des élites nouvelles » au service de la métropole. Des maçons furent ainsi les premiers artisans d’une « indépendance » très contrôlée, tissant des liens avec les nouveaux régimes. Quelques décennies plus tard, si le cordon ombilical a été officiellement coupé avec la France coloniale, le cordon maçonnique demeure plus solide que jamais. Idriss Déby au Tchad, Blaise Campaoré au Burkina Faso, Omar Bongo au Gabon, Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, Paul Biya au Cameroun, Hassan II au Maroc... Tous ont été initiés à la GLNF, l’obédience la plus attachée aux potentats africains. En 1999, six mois après son coup d’Etat en Côte-Ivoire, le général Robert Gueï se voyait remettre son tablier...

Le premier et le plus ancien de ces frères-présidents est Omar Bongo, inamovible président-dictateur de la République gabonaise depuis...1967. La GNLF ne s’est pas contentée de l’initier dans les années 1980, elle l’a aidé à monter sa propre obédience, la Grande Loge du Gabon, afin de rester maître chez lui. Plus tard, au Congo, Sassou Nguesso créera également sa propre Grande Loge de Brazzaville, dont il sera immédiatement désigné Grand Maître. Les dictateurs n’envisagent pour eux-mêmes qu’un seul grade maçonnique : le plus élevé. A chaque cérémonie d’intronisation, la GLNF dépêche ses plus hauts spécialistes de l’Afrique et du bâtiment : des dirigeants du groupe Bouygues, d’anciens policiers ou militaires reconvertis dans les affaires.Les dessous pétroliers n’arrangent guère le tableau. Pour séduire le Gabon et le Congo, riches en or noir, le groupe Elf, fondé par le frère Pierre Guillaumat, leur a longtemps dépêché d’éminents maçons : l’inamovible André Tarallo et l’inénarrable Alfred Sirven. Tous deux ont finalement été condamnés à l’issue du procès fleuve visant le réseau qu’ils avaient monté pour décrocher des contrats pétroliers en Afrique, en Amérique latine et en Europe de l’Est.Rien de tel que la franc-maçonnerie – du moins sous cette forme dévoyée – pour synthétiser diplomatie, barbouzerie et business, toujours imbriqués en matière de relations franco-africaines. Elle permet aussi, dans les Etats presque sans droit, sans frontières respectées ni institutions légitimes, d’apporter un semblant de cohérence aux hiérarchies parallèles. Elle n’empêche pas les guerres civiles, loin de là. En 1998, au Congo-Brazzaville, un terrible bain de sang a opposé les milices de Pascal Lissouba, affilié au GODF, et de Denis Sassou Nguesso, affilié à la GNLF. Cobras contre Ninjas, GODG contre GNLF, terrible résumé. « Alors que les cadavres emplissaient les rues, tout le monde se réunissait au Gabon voisin comme si de rien n’était », témoigne un maçon horrifié. Depuis Paris, des frères de bonne volonté tentent de mettre un terme aux massacres. En vain. Ils avaient connu davantage de réussite en 1989, lorsque le gouvernement de Michel Rocard avait missionné des francs-maçons, le préfet Christian Blanc et l’ancien Grand Maître du GODF Roger Leray, accompagnés pour faire bonne mesure par un prêtre et un pasteur, afin de réconcilier indépendantistes kanak et irrédentistes caldoches. Mais c’était un territoire français d’Outre-Mer, pas l’Afrique.En France, nombre de francs-maçons s’indignent de cet honneur fait à des potentats africains, le comble étant atteint lors du 90e anniversaire de la GLNF, en 2003 à Nice, lorsque les frères Bongo et Sassou furent invités en grande pompe. Sous la Ve République, on a les présidents maçons que l’on peut... Deux ans plus tard, le centenaire de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, sûrement la plus maçonnique des lois jamais adoptées (1905) par le Parlement français, sera célébré dans la discrétion...Renaud Lecadre, Histoire secrète de la 5ème République

http://www.oragesdacier.info/2014/01/de-la-police-au-pre-carre-africain.html

-

La région Pays de la Loire verse 467 000€ pour les idéologues du gender

Communiqué de Sandra Bureau, conseillère régionale MPF du Pays de la Loire :

"Lors de la session consacrée au budget de la Région, alors que de nombreux parents s’inquiètent de l’enseignement de la théorie du genre à l’école, Sandra Bureau est intervenue sur les choix politiques de la Région et notamment son soutien financier conséquent (467 000€ !) à une équipe de chercheurs sur le thème du genre. Elle estime que cette théorie déconstruit les modèles familiaux, brouille les repères éducatifs et déstabilise notamment les plus jeunes. Elle regrette que défendre ce modèle familial en France, basé sur l’altérité sexuelle, devient suspect, pour certains intolérable, voire extrémiste, comme l’a souligné le président Jacques Auxiette de façon choquante et irrespectueuse. Elle sait désormais ce que c’est que d’être dans une minorité persécutée. Si avoir un point de vue, des convictions et des valeurs, c’est de l’extrémisme, alors tout le monde est extrémiste en France."

-

GPA : pour 45.000 euros, société américaine vend bébé aux homos français…

« Je suis consultant international en gestation pour autrui aux Etats-Unis et j’aide des couples francophones durant leur parcours avec les mères porteuses et les donneuses d’ovules… Sur le site extraconceptions.com vous découvrirez une agence… L’agence Extraordinary Conceptions vous laissera regarder dans sa base de données qui comprend des gestatrices et des donneuses… Ceci pourra se réaliser avant que vous signiez un contrat, sans qu’il vous soit demandé un versement… ».

Ce curieux message publicitaire en faveur d’une société qui marchandise l’être humain, vous pouvez le trouver sur divers forums.

Cette société américaine dispose d’un relais en France à travers le site meres-porteuses.com. Ici, on trouve une traduction en français de propos publicitaires d’Extraordinary Conceptions qui serait devenue une agence internationale. Sans sourciller, on y parle clairement d’une « industrie » en « expansion rapide ». Un catalogue d’environ 2.000 mères porteuses et donneuses d’ovules est à disposition. « races, physionomies et cultures variées », promet la publicité ! Même les convictions religieuses de la donneuse ou de la mère porteuse peuvent être connues, nous assure-t-on. On voit néanmoins mal une vraie catholique se prêter à ce commerce d’un genre particulier.

Reste la question du prix : 61.000 dollars, soit environ 45.000 euros. Des rendez-vous et des réunions d’informations sont organisés à Paris en présence d’un gynécologue de l’agence, ainsi que d’un avocat. Et comme pour l’achat d’une voiture, il y a des « options ». Choisir le sexe de l’enfant est une « option » à 4.000 euros…

-

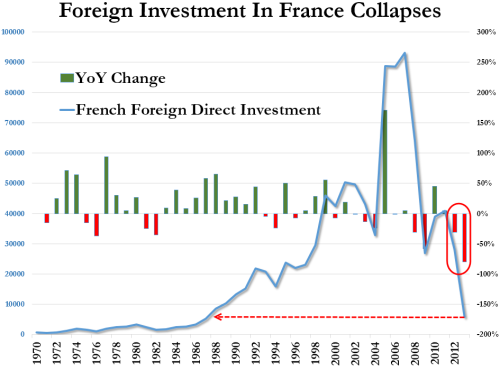

Effondrement de 77% des nouveaux investissements étrangers en France