♦ Communication de Max Steens au séminaire de Bruxelles (22/02/2001) et au colloque de Sint-Pieters-Leeuw (21/04/2001)

Après nos multiples études sur l'impérialisme américain en Europe et ailleurs dans le monde, nous constatons que cette puissance est la première ennemie de l'Europe.

Après nos multiples études sur l'impérialisme américain en Europe et ailleurs dans le monde, nous constatons que cette puissance est la première ennemie de l'Europe.

Mais comment articule-t-elle son inimitié à notre égard ? Les documents les plus probants pour le découvrir sont justement les écrits de Zbigniew Brzezinski, consacrés à la géopolitique et à la géostratégie. Ce stratège américain dévoile au grand jour les intentions des États-Unis, tellement ils sont sûrs de leur puissance. Les thèses de Brzezinski sont connues, publiées ; leur lecture permet de suivre les avancées de la stratégie américaine dans le monde (par ex., dans la Guerre déclenchée pour le Kosovo en 1999).

Brzezinski a été le conseiller du Président Carter entre 1977 et 1981. Il est d'origine polonaise. Aujourd'hui, il est tout à la fois professeur d'Université (à Baltimore) et attaché au Center for Strategic and Inter-national Studies à Washington DC, bref au Pentagone et à l'OTAN.

Les thèses géopolitiques de Zbigniew Brzezinski

Les thèses géopolitiques de Z. Brzezinski sont également des thèses géo-économiques. Elles partent d'un double constat :

- 1) Les États-Unis d'Amérique possèdent une suprématie mondiale et sont la première puissance globale de l'histoire ;

- 2) Il tire bon nombre d'enseignements de sa lecture des thèses du géopolitologue britannique Halford John Mackinder [qui, en son temps, démontra que la clef du pouvoir mondial se situe en Eurasie et qui, dès lors, prévoit avec ses homologues britanniques, dont Homer Lea, le containment de toute émergence ou unification politique ou économique en Eurasie].

Brzezinski reconnaît aux États-Unis d'Amérique le statut de puissance impériale, de puissance hégémonique et mondiale, qui, tel l'Empire romain, se doit de progresser et de durer. En ce sens, Brzezinski ne se différencie pas par rapport à de nombreux stratèges et experts de l'État américain qui étudient les conditions de la puissance passée de l'Empire romain, comme Edward Luttwak. Si Brzezinski et Luttwak comparent les États-Unis à Rome, à la Chine et aux Mongols (dont ils admirent la puissance militaire, ubiquitaire grâce à ses troupes de cavaliers nomades intervenant partout, comme la force de déploiement rapide des USA aujourd'hui), ils savent aussi que, depuis le XVIIe siècle, l'Europe n'a pas, en tant que telle, un statut d'hégémonie, vu la rivalité entre les différents États européens, surtout depuis 1648 (Espagne, Portugal, France, Angleterre, Allemagne,...). Cet intérêt de Brzezinski et de Luttwak pour l'Empire romain et pour le morcellement européen depuis 1648, doit nous induire à étudier, à notre tour, les structures de cet Empire romain et à condamner l'esprit de division de 1648.

La puissance globale des États-Unis est unique car elle contrôle la totalité des océans et des mers, c'est-à-dire les côtes orientales et occidentales de l'Eurasie, le Golfe Persique et le Pacifique. De plus, elle a des vassaux et des tributaires sur l'ensemble des terres continentales. La puissance globale des États-Unis est prédominante, constate Brzezinski, dans 4 secteurs : l'économie, le domaine militaire, la technologie, la culture, à un point tel qu'aucune autre puissance ne peut rivaliser avec elle. Z. Brzezinski loue la rapidité de décision et de mise en œuvre du domaine militaire et cela, tous azimuts. Sur le plan métapolitique (culturel), Brzezinski constate que l'on admire et accepte dans le monde les modes américaines, comme les gestions de type démo-libéral, les créations musicales, les goûts vestimentaires et alimentaires, etc. Le terrain est donc propice à la mondialisation politique sous l'égide des États-Unis. Par ex. les programmes de cinéma et de télévision présentent des productions qui, aux trois quarts, sont d'origine américaine. Les étudiants du monde entier sont incités à aller étudier aux États-Unis, ce qui leur donne des atouts supplémentaires pour leur carrière future.

Faire durer l'hégémonie totale des États-Unis

Brzezinski écrit qu'il entend faire durer cette situation d'hégémonie totale des États-Unis, même après la chute du Mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS. Le problème à résoudre pour les stratèges américains, c'est de trouver la formule qui permettra aux États-Unis de garder leur statut d'unique puissance mondiale. Le corrélat en sera la redéfinition du rôle de l'OTAN. C'est ici que Brzezinski est clairement un héritier et un continuateur de Mackinder. Il sait que le lieu de la puissance est l'Eurasie et, plus précisément, cette région centrale que Mackinder nommait le Heartland, qui permet de commander cette grande île qu'est l'ensemble constitué par l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À la suite de la puissance anglaise du XIXe siècle, Brzezinski va vouloir veiller à ce qu'aucune puissance n'émerge sur ce territoire que ce soit la France, la Russie, l'Allemagne...

Brzezinski écrit qu'il entend faire durer cette situation d'hégémonie totale des États-Unis, même après la chute du Mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS. Le problème à résoudre pour les stratèges américains, c'est de trouver la formule qui permettra aux États-Unis de garder leur statut d'unique puissance mondiale. Le corrélat en sera la redéfinition du rôle de l'OTAN. C'est ici que Brzezinski est clairement un héritier et un continuateur de Mackinder. Il sait que le lieu de la puissance est l'Eurasie et, plus précisément, cette région centrale que Mackinder nommait le Heartland, qui permet de commander cette grande île qu'est l'ensemble constitué par l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À la suite de la puissance anglaise du XIXe siècle, Brzezinski va vouloir veiller à ce qu'aucune puissance n'émerge sur ce territoire que ce soit la France, la Russie, l'Allemagne...

Tout comme les géopolitologues anglais du début du siècle (Mackinder, Lea), comme Haushofer en Allemagne dans les années 20 et 30, comme notre compatriote Jean Thiriart avant son décès en 1992, ou comme notre camarade Guillaume Faye aujourd'hui, Brzezinski sait que ce territoire comporte plus de cerveaux et de matières premières (minerais, hydrocarbures, gaz) et constitue un espace géostratégique et géo-économique de première importance. En ce sens, Brzezinski redoute une unification et une intégration européennes cohérentes, comme il redoute une véritable puissance asiatique, qu'elle soit chinoise ou japonaise. De ce fait, son projet repose sur une négation voulue des grandes lignes de force de l'histoire européenne, car, à notre sens, l'histoire européenne n'est qu'une longue marche pour que ce continent devienne un sujet historique.

Pour empêcher l'émergence de ce continent unifié, Brzezinski va :

- 1) planifier et théoriser l'élargissement de l'OTAN, compris comme instrument de pénétration et de défense des intérêts américains dans le monde. Brzezinski reformule son rôle.

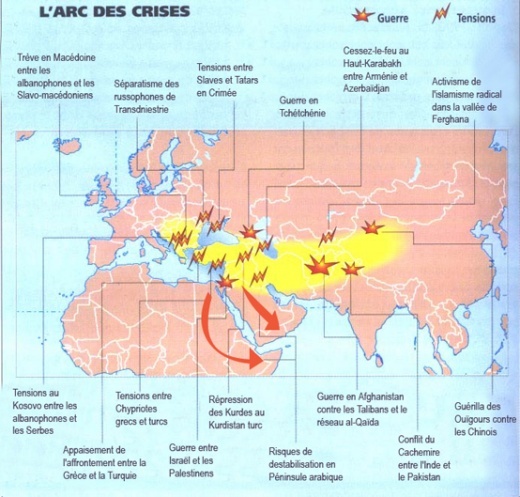

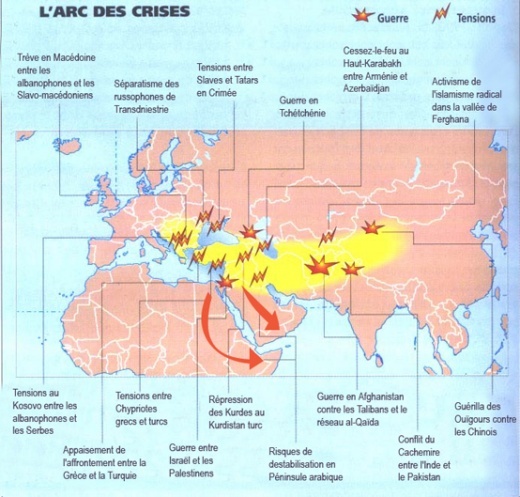

- 2) Il élabore le fameux projet de “Nouvelle Route de la Soie” (New Silk Road), qui permet de maîtriser à terme les grandes voies de communications au cœur de la masse continentale asiatique et ses accès dans le Caucase et au Moyen-Orient. De cette façon, les États-Unis entendent placer toute l'Asie centrale sous tutelle par le biais de la mainmise américaine sur les ressources énergétiques présentes dans ces zones.

L'Europe unifiée (l'UE) est dès lors écartée de l'exercice du pouvoir géopolitique, car ces 2 objectifs majeurs de Brzezinski feront en sorte que :

- 1) l'Europe ne sera jamais une puissance économique auto-suffisante ni, par suite, une puissance militaire indépendante. Ces 2 critères d'indépendance (et de souveraineté) sont bien mis en exergue aujourd'hui par le Prof. Brzezinski et ne sont donc pas de simples souvenirs des théories de Carl Schmitt, de Montesquieu de Clausewitz ou de quelques sbires hitléro-nippons... De toute manière, Brzezinski avoue ses intentions : l'Europe occidentale doit se transformer en simple tête de pont des États-Unis en Eurasie.

- 2) Par le projet “Nouvelle Route de la Soie”, les États-Unis relancent la pratique du containmentde la Russie, comme Mackinder l'avait préconisé à 2 reprises, en 1904, lors de l'inauguration du Transsibérien, et en 1919, au moment du triomphe des bolcheviques. Conclusion : ôter l'auto-suffisance énergétique de l'Europe, la réduire au rôle de simple tête de pont et contenir la Russie sont autant de stratagèmes qui seront mis en œuvre en jouant la carte islamique, surtout la carte néo-ottomane via le nouvel allié privilégié, la Turquie. Il y a donc désormais convergence d'intérêt entre le monde islamique et les États-Unis, comme l'a souligné avec brio Alexandre Del Valle.

Écarter la Russie, intégrer la Turquie

Ces stratégies et l'utilisation des cartes islamique et turque impliquent, chez Brzezinski :

♦ 1) Premièrement, la volonté d'isoler l'Europe de la Russie (voire du monde slavo-orthodoxe). Il s'agit, en toute bonne logique héritée de Mackinder et de Lea, d'empêcher la formation d'un grand espace stratégique eurasiatique. Pour parvenir à cette fin, les services américains vont d'abord tout mettre en œuvre pour faire éclater la Russie historique en autant de morceaux que possible. Washington joue dans cette optique la carte des républiques turcophones d'Asie centrale. Brzezinski veut y ajouter la carte ukrainienne, ce qui fait dire à Guennadi Ziouganov que la Russie d'aujourd'hui est réduite à la Moscovie du XVIIe siècle. L'Américain d'origine polonaise Brzezinski confère un rôle important à l'Ukraine et à la Pologne dans son scénario, aussi pour dissocier territorialement l'Allemagne réunifiée de la Russie mutilée. Brzezinski prévoit pour l'Europe un futur dispositif de sécurité reposant sur la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. En tablant sur les républiques musulmanes et turcophones de l'Asie centrale, il veut, en fait, réactualiser les objectifs britanniques de la Guerre de Crimée (1853-1856). Le but de cette guerre avait été d'empêcher l'accès russe au Bosphore et aux Dardannelles, c'est-à-dire à la Méditerranée orientale, et, via l'Indus, à l'Océan Indien. Bref, empêcher l'Empire russe d'atteindre les mers chaudes. Cette pratique du containment est aujourd'hui réactualisée par la création d'un glacis périphérique intérieur islamo-occidental.

♦ Deuxièmement 2), pour verrouiller l'accès de la Russie aux mers chaudes, pour déstabiliser l'unité européenne en devenir, pour dominer la politique et l'économie de l'Asie centrale (que Brzezinski appelle les “Balkans eurasiens”) et pour dominer les Balkans d'Europe, l'Amérique et l'OTAN possèdent un atout majeur : l'allié turc. Brzezinski actualise ainsi une stratégie déjà mise en œuvre jadis lors de la Guerre de Crimée, où l'Angleterre, dans sa campagne anti-russe, vole au secours de l'Empire ottoman moribond, en entraînant la France et la Sardaigne dans son sillage. L'objectif est d'empêcher les Russes d'avoir accès au pétrole d'Asie centrale et de la zone de la Caspienne, d'une part, d'avoir une politique d'ouverture et de collaboration avec l'Europe occidentale (l'UE), d'autre part. Cette politique s'observe clairement dans le choix américain des oléoducs : Washington opte délibérément pour le tracé turc (Bakou-Ceyhan) contre le tracé russe aboutissant en Mer Noire. En échange, notre professeur de stratégie polono-américain donne une consigne aux dirigeants de l'UE : « L'Amérique devrait profiter de son influence en Europe pour soutenir l'influence éventuelle de la Turquie au sein de l'Union européenne et mettre un point d'honneur à la traiter comme européenne ».

Les 3 scenarii de Jacques Attali pour la Turquie

Ce type de propos reçoit l'appui de toute une série de caisses de résonance en Europe. Je ne résiste pas à vous citer celle, ô combien pernicieuse de Jacques Attali, ex-patron de la BERD, qui, dans son Dictionnaire du XXIe siècle, traite de la Turquie. Attali imagine 3 scénarii possibles pour ce pays :

- 1) devenir, “s'il est accepté”, un membre parmi d'autres de l'UE, “conférant à celle-ci la dimension musulmane qui lui manque (ndlr : pourquoi ?) pour retrouver sa vocation universelle” (ndlr : nos universités n'ont-elles pas déjà depuis toujours une vocation parfaitement universelle ?) ; et Attali poursuit : « c'est ce choix que les Turcs préfèreraient aujourd'hui” (ndlr : cet optimisme semble être démenti par les manifestations populaires en Turquie). Faut-il dire, merci, Monsieur Erbakan, merci, Monsieur Eçevit, grâce à vous, bientôt, je ne serai plus un barbare intolérant et je recevrai, en même temps que mon identité islamique perdue, mon certificat d'humanisme (ndlr : mais Voltaire aurait-il été d'accord avec cet humanisme-là ?), dûment estampillé par le Pentagone ? Autre question : n'y a-t-il pas d'autres islams que l'ottoman ? ;

- 2) Deuxième scénario possible pour la Turquie : devenir le cœur d'un empire d'Asie centrale, qu'elle gèrerait pour le compte des États-Unis ou de leurs sociétés pétrolières ; Attali : « C'est ce qui se passerait, si, au bout du compte, les Turcs se résigneraient à admettre que le chemin de l'Europe leur est définitivement fermé ». C'est là, à notre sens, une fausse alternative ; car, dans le premier scénario comme dans le deuxième, les États-Unis sortent gagnants : l'Europe est balkanisée, par le truchement d'une "identité" (?) islamique parachutée, et, ipso facto, fragilisée par le risque permanent d'une guerre civile sur base religieuse ; la Turquie avance les pions américains en Asie centrale, en agissant par procuration, et l'Europe et la Russie perdent tout accès aux voies de communications essentielles qui traversent ces terres et relient notre sous-continent aux aires civilisationnelles indienne et chinoise (d'où, paradoxalement, l'Europe, censée selon Attali devenir universelle par le parachutage d'un islamisme, ne pourrait pas s'universaliser d'une autre façon au contact avec les civilisations indienne et chinoise. Il y a donc de bons universalismes (ceux que veulent les Turcs, Attali et les États-Unis) et de mauvais universalismes (ceux qui vont dans l'intérêts des Européens et des Russes) ;

- 3) Troisième scénario : la Turquie se scinde en 3 morceaux ; un morceau européen (thrace); un morceau kurde ; un morceau asiatique (anatolien).

Pour Jacques Attali, le premier scénario serait le meilleur pour l'Europe, qui deviendrait enfin "universelle" (?) ; le deuxième scénario serait le meilleur pour les États-Unis ; mais, à notre avis, les États-Unis visent les deux, avec la Turquie comme pièce centrale d'un grand dispositif stratégique, qui, d'une part, affaiblirait l'Europe, non pas en la rendant “universelle”, mais en la rendant “composite”, donc plus difficilement gérable ; d'autre part, cette même Turquie serait la tête de pont des États-Unis dans les zones riches en gaz et en hydrocarbures de l'Asie centrale et de la Caspienne, tout en éloignant la Russie de l'Océan Indien ; le troisième scénario serait catastrophique, selon Attali, car il génèrerait la guerre dans la région, alors qu'à notre sens, il mettrait plutôt un terme au conflit kurde, avec un Kurdistan qui renouerait avec les autres peuples indo-européens de la région : les Arméniens et les Iraniens. Il mettrait également fin au conflit latent avec les voisins arabes, la Syrie et l'Irak, auxquels l'Europe et la Russie garantiraient le droit à bénéficier des eaux du Tigre et de l'Euphrate que les Turcs pompent pour irriguer (très mal) une partie de l'Anatolie.

À cette géopolitique boiteuse d'Attali, s'ajoute, sur la place de Paris, lieu d'émergence de tous les délires, les idées tout aussi saugrenues d'un Emmanuel Todd (qui nous avait pourtant habitués à des analyses plus fines). Pour Todd, l'intégration de la Turquie dans l'UE permettrait à la France d'avoir un grand allié jacobin dans l'Union Européenne pour lutter contre les formes de fédéralismes de facture germanique. Alors que ce fédéralisme allemand et autrichien a été imposé par les alliés en 1945 comme antidote à toute dérive totalitaire en Europe centrale ! Todd veut tout simplement restaurer, sous des oripeaux soi-disant républicains et jacobins (dont nous n'avons que faire !), l'alliance calamiteuse du félon François Ier et du Sultan contre le Saint-Empire, la Hongrie et l'Espagne. On voit tout de suite poindre la vieille haine incurable du despotisme gallo-bodinien contre les libertés populaires et symbiotiques, propres de la vertu politique germanique et matrice de toutes les démocraties véritables (Islande médiévale, Habeas Corpus anglais, Charte de Kortenberg en Brabant, Paix de Fexhe en Pays de Liège, Libertés franc-comtoises, Serment du Rütli en Suisse, etc.).

Face à ces histrions parisiens, à ces traîtres, qui sont les alliés objectifs des traîneurs de sabre du Pentagone et du complexe militaro-mafieux turc, qui osent nous parler d'honneur, nous préférons l'honneur des grands visionnaires, des hommes d'État européens, des généraux de la trempe d'un Eugène de Savoie, qui ont œuvré à l'unité du continent et qui ont si souvent trouvé face à eux cet ennemi implacable : l'Empire ottoman, préfiguration de la Turquie actuelle, membre de l'OTAN, mixtum compositum boiteux de fierté ottomane, de rationalisme caricatural kémaliste et d'islamisme revanchard.

Rappel : les rapports conflictuels entre l'Europe et le monde ottoman

Othman, chef d'une tribu turque fuyant les cavaliers de Gengis Khan, s'installe au XIIIe siècle au Nord-Ouest de l'Asie mineure et se convertit à l'Islam. Ses successeurs feront tomber Byzance (en 1453, Constantinople est prise) et entraveront le commerce des Vénitiens et des Génois qui perdent définitivement leurs comptoirs en Méditerranée orientale (Rhodes), en Mer Noire et en Mer d'Azov. À partir de ce moment fatidique, comme l'a démontré Fernand Braudel, l'Occident fut contraint de se tourner vers l'Atlantique, car l'Europe fut bel et bien étranglée par la Sublime Porte qui interdisait la fluidité et le développement des échanges avec l'Extrême-Orient et l'Inde, qui avaient été constants depuis Alexandre et depuis l'Empire romain.

L'Empire ottoman se fit le champion de l'invasion militaire et politique de l'Europe. En 1389, après la bataille du Kosovo (Champ des Merles), la puissance ottomane atteint le Danube, pièce maîtresse de la fluidité du trafic commercial en Europe, reliant la Mer du Nord au Golfe Persique. En 1453, Constantinople tombe. En 1526, à la bataille de Mohacs, la Hongrie et la Croatie indépendantes, unies depuis la Pacta Conventa de 1102, s'effondrent et cessent d'exister en tant qu'entités politiques.

En 1529, Charles-Quint, se pare en dernier des gibelins, et veut restaurer le Saint-Empire romain de la Nation germanique ; il est prit en tenaille entre la France félonne de François I, allié à la Turquie qui fait le siège de Vienne. Une trahison que nous ne pouvons pas oublier, quel que soit le cénacle dans lequel nous militons et œuvrons, à “Terre & Peuple/Wallonie”, à “Synergies Européennes / Section de Bruxelles ou de Liège”, au “Bloc wallon” ou ailleurs, dans les colonnes des multiples revues qui existent dans notre ville (Devenir, Occident 2000, Le Bastion, Breuklijn, etc. ; nous devons jurer, tous, comme Philippe le Bon lors du Vœu du Faisan, en fidélité à l'Empereur Maximilien et aux aspects gibelins du règne de Charles-Quint, de la venger un jour, car c'est elle qui a permis à la monarchie puis à la république françaises de grignoter nos frontières légitimes, en commençant par nous enlever les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun en 1552. Plus tard, ce seront l'Artois, le Hainaut méridional, la Flandre gallicane et le Westhoek, puis la Lorraine tout entière.

Tout cela nous a été arraché parce qu'il y avait l'alliance entre la France et les Turcs. Sans la pression des Turcs à l'Est, nos troupes impériales auraient marché sur Paris, sous la conduite du Comte d'Egmont, et aurait mis un terme définitif aux menées anti-impériales et anti-européennes de l'Ouest gaulois, rebelle et parjure, mettant fin à un particularisme inutile et séditieux. Et garantissant à l'Europe des siècles de paix. Si la restauration impériale de Charles-Quint avait pu avoir lieu, nous n'aurions pas connu le désastre de 1648, que nos historiens ont appelé à juste titre le “Siècle des malheurs”, ni les guerres de Louis XIV, ni les crimes de la révolution française et du bonapartisme, ni les 2 guerres mondiales.

De Lépante à Potemkine et Catherine II

À la fin du XVIe siècle, nous avons connu une période de répit, surtout grâce à la victoire magistrale de Don Juan d'Autriche à Lépante en 1571, où Cervantès fut fait prisonnier. Par cette victoire, l'Espagne de Philippe II et l'Europe coalisée reprennent Rhodes et la Méditerranée orientale, mais l'opposition franco-anglaise à la puissance espagnole changent la donne. Le XVIIIe siècle sera le théâtre de l'affrontement russo-turc. Catherine II, Impératrice énergique de la "Troisième Rome" et consciente des enjeux géostratégiques vitaux pour son Empire et pour ses débouchés économiques exprime nettement la volonté, avec son ministre Potemkine, de récupérer la Mer d'Azov et les embouchures du Don et du Dniepr. C'est dans le même ordre d'idée que la fin du XVIIIe siècle connaîtra une alliance porteuse d'Empire, s'il en est, l'alliance entre l'Autriche et la Russie contre l'Empire ottoman (1788-1790), afin de récupérer leurs zones d'influence sur le Danube et la Mer Noire. Mais cette alliance si prometteuse fut ruinée par les troubles révolutionnaires de la populace parisienne, entraînant tout l'hexagone dans son tourbillon de sang et d'horreur. Ces troubles étaient téléguidés par les services de Pitt, afin de menacer nos frontières, d'empêcher la réouverture de l'Escaut, la prise de Constantinople par les armées russes, la prise de Salonique par les troupes autrichiennes, hongroises et croates, le contrôle austro-russe de la Méditerranée orientale, cauchemar de Londres. Au XIXe siècle, les peuples des Balkans se soulèvent eux-mêmes ; la lutte sera âpre de 1821 à 1840, avec pour épopée mémorable la libération de la Grèce, où s'est illustré Lord Byron (contre l'allié principal de l'Angleterre !). La Guerre de Crimée (1853-56) a été, elle, une véritable guerre anti-européenne, qui s'est soldée par la perte des positions russes sur le Danube et l'entrée de l'Angleterre dans les jeux complexes des Balkans.

En réalité, cette pénétration anglaise dans les Balkans vise à protéger Suez et l'Égypte et empêcher que ces positions clefs ne tombent aux mains d'une autre grande puissance européenne. Les petites puissances balkaniques alliées à l'Angleterre ont toujours été des avant-postes permettant à Londres de conserver l'Égypte. L'inclusion de Chypre dans l'Empire britannique n'avait d'ailleurs pas d'autre objectif. Mais cette présence anglaise provoque l'éclosion de la seule alliance euro-ottomane intéressante pour l'Europe en tant qu'entité civilisationnelle unitaire potentielle. Il s'agit de l'alliance entre l'Allemagne de Guillaume II et l'Empire ottoman. Celui-ci est dès lors satellisé par l'alliance austro-allemande et neutralisé. La puissance germanique, dominante dans cette alliance, impulse une direction géopolitique nouvelle à l'Empire ottoman : vers le Sud, en direction de Bassora et du Golfe Persique, de l'Océan Indien. Ipso facto, l'Empire ottoman abandonne sa volonté de pousser vers Vienne et de s'emparer de tout le cours du Danube, comme l'avait fait l'Empire romain en sens inverse, comme avait voulu le réaliser Byzance au départ de la même base territoriale anatolienne et thrace, mais cette volonté de l'Empire ottoman ne s'appuyait pas sur une logique européenne, eurocentrée, mais se faisait le fer de lance, la pointe avancée, d'une fabrication religieuse universaliste, déterritorialisée dans ses principes, née dans le désert d'Arabie, qui considérait, de ce fait, l'Europe et ses peuples comme un ramassis d'incohérents auxquels il convenait d'apporter la "vraie foi".

Ce rôle subalterne est inacceptable pour nous. L'objectif de toute impérialité européenne est de se donner les moyens militaires et économiques pour dégager notre territoire de toute emprise hégémonique ou religieuse venue des steppes d'Asie ou des sables du Nedjed. Telle a été de toute façon la logique unique de l'histoire européenne, avant la décadence que nous subissons aujourd'hui. L'alliance de Guillaume II avec le Sultan visait à transformer l'Empire ottoman en fer de lance, non plus d'une fabrication religieuse d'origine arabique, mais de la culture et du savoir-faire germaniques, dont les peuples d'Anatolie, de Mésopotamie et de la péninsule arabique seraient les heureux bénéficiaires, notamment sur les plans économique et médical, la structure politique ottomane sur le déclin n'ayant plus été capable de développer de solides infrastructures pour le transport des personnes ou des biens ni un système hospitalier moderne.

Binôme fleuves-fer : Guillaume II sur le Chatt El 'Arab

En 1898, Guillaume II effectue un voyage triomphal au Proche-Orient (Syrie, Palestine, Turquie). En 1903, il obtient du Sultan Abdul Hamid la création du tracé de chemin de fer Hambourg — Berlin — Byzance — Bagdad — Bassora. Caractéristique géopolitique et stratégique majeure de cette alliance et de ce voyage triomphal : on prend en compte le trafic fluvial, que l'on cherche à combiner à un réseau de chemin de fer, pour créer une double fluidité terrestre. Comme le Transsibérien en 1904, la mobilité ferroviaire est, à l'époque, la grande angoisse des Britanniques, qui craignent de perdre l'atout majeur de leur empire : la mobilité maritime. Les puissances continentales, grâce aux chemins de fer et à l'organisation des fleuves et des canaux, cessent d'être des masses territoriales enclavées, à mobilité réduite. En l'occurrence, dans le tandem germano-turc en Mésopotamie, le port de Bassorah, terminus de la ligne Hambourg-Golfe Persique, se situe sur le Chatt El 'Arab, qui unit les arrière-pays irakien et perse et constitue une formidable fenêtre sur l'Océan Indien, espace maritime que les Britanniques considéraient comme leur chasse gardée. En asseyant leur présence dans le Golfe, les Allemands disposaient d'une bonne base de départ pour aborder le marché indien. À ce titre, l'Allemagne de Guillaume II encadrera le personnel dirigeant ottoman et enverra en Mésopotamie de nombreux ingénieurs et des instructeurs militaires (la Belgique, dans cette synergie, formant la gendarmerie et l'artillerie ottomanes). Une collaboration identique se mettra sur pied, à l'époque, avec la Perse (dont les troupes d'élite seront, elles, formées par des officiers suédois).

La leçon à tirer de l'alliance (éphémère) entre l'Allemagne de Guillaume II et l'Empire ottoman, c'est qu'une collaboration avec la Turquie, quelle qu'elle soit, ne peut se faire que selon un axe nord-sud, selon une logique longitudinale, comme l'a expliqué magistralement Haushofer, dans un de ses derniers articles en 1943.

Il s'agit d'être intraitable concernant toutes les pénétrations américano-islamiques, qui entendent briser toute unification hégémonique sur le continent eurasiatique. Il s'agit de s'opposer à la ceinture verte, à la ceinture mise en place par les États-Unis qui se profilent derrière leur allié turc, parce qu'un tel verrou territorial est en totale contradiction avec la vision de Karl Haushofer, qui pensait en terme globaux, mais non globalitaires, dans le sens où son monde idéal reste multipolaire, alors que le Plan Bzrezinski poursuit le rêve d'un monde unipolaire sous la domination des États-Unis.

Or nous savons, au moins depuis Carl Schmitt, que le monde n'est pas un universum politique mais un pluriversum, une juxtaposition plus ou moins bellogène plus ou moins pacifique d'entités de dimensions diverses ou de sphères hégémoniques. Ensuite, nous savons aussi, à la lecture de Carl Schmitt, qu'un pluriversum est finalement moins bellogène qu'en apparence, parce que les puissances s'équilibrent et parce que, dans un jeu pluriel, l'adversaire d'hier peut devenir l'allié de demain et vice-versa (comme Sun Tsu nous l'a enseigné par ailleurs). Et surtout, un pluriversum est moins injuste, car chacun agence son territoire comme il l'entend, comme le lui dictent son passé et ses traditions. En dépit de ce constat pertinent, qui part de Sun Tsu dans l'antiquité chinoise, pour aboutir à Carl Schmitt et à ses disciples, la force de persuasion de Bzrezinski (ou d'Attali) réside :

- 1) dans l'apparente finesse de leur discours, en réalité un tissu de simplismes sommaires, face à des masses de télé-consommateurs complètement abruties et incultes ;

- 2) dans l'alternative qu'ils nous proposent et qui fait peur aux belles âmes écervelées sans mémoire historique : soit la domination US (le paradis de la consommation) soit l'anarchie (avec de méchants dictateurs en uniforme).

Nous, nous vous exhortons à refuser ce Charybde et Sylla otanesque ; retrouvons plutôt l'héroïsme inhérent à l'Europe depuis Homère. Battons-nous sur tous les fronts. Faisons feu de tous bois. N'oublions pas que la force d'une civilisation se mesure à sa capacité de renaître.

http://vouloir.hautetfort.com