tradition - Page 157

-

Gilles Lebreton défend la famille traditionnelle

-

Les charmes vénéneux de la double appartenance

Dr Bernard Plouvier

Tout le monde a entendu parler de cette triste maladie dénommée schizophrénie où, parmi bien d’autres symptômes, le patient développe un dédoublement de la personnalité. Depuis la plus haute Antiquité, bien des gens ont été tentés par ce que l’on appelle, faute de mieux, une double vie.

Cette dualité d’allégeances ou d’appartenances est très différente de la succession, somme toute naturelle, d’avis et de comportements différents, voire opposés, au cours d’une même existence. Chacun a pu voir que, depuis les années 1990, une majorité d’ex-communistes réputés purs et durs se sont admirablement adaptés aux joies de l’hyperconsommation, dans notre monde d’économie globale (donc de production délocalisée pour obtenir de moindres coûts de fabrication) et d’uniformisation de la propagande (sur un mode à la fois gnangnan et consumériste).

Seules quelques Nations réfractaires à la pensée unique au sein du grand village mondial admettent encore la phrase qui, selon Platon, définissait la vie politique : « Chacun doit avoir mêmes amis et mêmes ennemis que ceux de l’État » (in Les Lois).

Cinq siècles plus tard, Jésus de Nazareth était déjà plus ambigu. Certes, il affirmait : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois : Dieu et Mammon ». Mais en une autre occasion, il reconnaissait la dualité de tout homme, à la fois fidèle d’une religion et citoyen d’un État : « Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu »… en l’occurrence, il ne s’agissait que de s’acquitter de l’impôt, ce qui fut toujours ressenti comme une douloureuse corvée, alors que l’impôt était, au moins en principe, une source d’infrastructures indispensables à la vie organisée.

Depuis le XVIIIe siècle, se sont répandues en Europe des idées cosmopolites, résumées en une alternative proposée par Diderot : « Vaut-il mieux éclairer l’humanité qui durera toujours ou sauver et organiser une patrie qui doit finir ? ». C’était l’archétype du faux problème, puisque l’humanité n’était alors formée que de la juxtaposition de patries… du moins jusqu’à ce que la propagande mondialiste impose ce dogme : il n’existe ni races, ni patries ou nations, mais une seule humanité.

Pourtant, dans ce monde globalo-mondialisé (de façon artificielle et, a priori, fort transitoire) prospère la très curieuse notion de double nationalité… si le titulaire est en plus un croyant fanatique ou un membre d’une secte multinationale (appartenant, entre autres exemples possibles, à la Franc-maçonnerie ou à un réseau mondialiste), cela fait une triple allégeance et l’on peut multiplier ainsi les appartenances.

Lorsque l’on a accumulé l’expérience de plusieurs décennies de vie sociale et professionnelle, l’on sait que les joies d’une double vie (familiale, professionnelle, politique, syndicale etc.) sont très largement inférieures aux charges, ennuis divers et petits drames qu’elle entraîne.

Et cela n’est rien en comparaison de la dichotomie éthique… pour faire plus simple : des conséquences morales induites par deux attachements intensément vécus, d’ordre affectif, intellectuel et/ou spirituel.

Un joli dicton viennois (prouvant que l’Autrichien n’est finalement pas si éloigné du Prussien, quoi qu’il affirme) prétend que : « La fidélité, c’est de ne pas avoir de second maître ». Chacun est libre de le méditer et de l’interpréter à sa guise.

Vivre, c’est faire preuve de libre-arbitre : vivre, c’est donc choisir. L’être humain étant seul, sur cette planète, doté de transcendance, se doit de choisir sans être obligé de se sentir diminué, humilié, meurtri par ses choix.

Il est évident que dans les années à venir tous les Européens doués de sens éthique devront faire un choix essentiel entre le consumérisme excessif (et à crédit), couplé à des sentiments et des actes tiers-mondistes, et le retour à l’indépendance européenne, politique, économique, ethnique… bref, le retour à ce que l’on connaissait avant la féérie globalo-mondialiste.

-

SOYEZ RÉVOLUTIONNAIRES FAITES DES ENFANTS

-

ERNST JÜNGER : « LA FIGURE DE L’ANARQUE »

L‘anarque peut vivre dans la solitude; l’anarchiste est un être social, et contraint de chercher des compagnons.

Etant anarque, je suis résolu à ne me laisser captiver par rien, à ne rien prendre au sérieux, en dernière analyse… non, certes, à la manière des nihilistes, mais plutôt en enfant perdu, qui, dans le no man’s land d’entre les lignes des marées, ouvre l’oeil et l’oreille.

C’est le rôle de l’anarque que de rester libre de tout engagement, mais capable de se tourner de n’importe quel côté.

Le trait propre qui fait de moi un anarque, c’est que je vis dans un monde que, « en dernière analyse », je ne prends pas au sérieux.

Pour l’anarque, les choses ne changent guère lorsqu’il se dépouille d’un uniforme qu’il considérait en partie comme une souquenille de fou, en partie comme un vêtement de camouflage. Il dissimule sa liberté intérieure, qu’il objectivera à l’occasion de tels passages. C’est ce qui le distingue de l’anarchiste qui, objectivement dépourvu de toute liberté, est pris d’une crise de folie furieuse, jusqu’au moment où on lui passe une camisole de force plus sérieuse.

Ce qui d’ailleurs me frappe, chez nos professeurs, c’est qu’ils pérorent d’abondance contre l’Etat et l’ordre, pour briller devant les étudiants, tout en attendant du même Etat qu’il leur verse ponctuellement leur traitement, leur pension et leurs allocations familiales, et qu’à cet égard du moins ils sont encore amis de l’ordre.

Le libéral est mécontent de tout régime; l’anarque en traverse la série, si possible sans jamais se cogner, comme il ferait d’une colonnade. C’est la bonne recette pour qui s’intéresse à l’essence du monde plutôt qu’à ses apparences – le philosophe, l’artiste, le croyant.

Quand la société oblige l’anarque à entrer dans un conflit auquel il est intérieurement indifférent, elle provoque ses contre-mesures. Il tentera de retourner le levier au moyen duquel elle le meut.

Si j’aime la liberté « par dessus tout », chaque engagement devient image, symbole. Ce qui touche à la différence entre le rebelle et le combattant pour la liberté; elle est de nature, non qualitative, mais essentielle. L’anarque est plus proche de l’être. Le partisan se meut à l’intérieur des fronts sociaux et nationaux, l’anarque se tient au-dehors. Il est vrai qu’il ne saurait se soustraire aux divisions entre partis, puisqu’il vit en société.

Je disais qu’il ne faut pas confondre rebelles et partisans ; le partisan se bat en compagnie, le rebelle tout seul. D’autre part, il faut bien distinguer le rebelle de l’anarque, bien que l’un et l’autre soient parfois très semblables et à peine différents, d’un point de vue existentiel.

La distinction réside en ce que le rebelle a été banni de la société, tandis que l’anarque a banni la société de lui-même. Il est et reste son propre maître dans toutes circonstances.Pour l’anarque […] S’il prend ses distances à l’égard du pouvoir, celui d’un prince ou de la société, cela ne veut pas dire qu’il refuse de servir, quoiqu’il advienne. D’une manière générale, il ne sert pas plus mal que tous les autres, et parfois mieux encore, quand le jeu l’amuse. C’est seulement du serment, du sacrifice, du don suprême de soi qu’il s’abstient.

L’anarque est […] le pendant du monarque : souverain, comme celui-ci, et plus libre, n’étant pas contraint au règne.

Le libéralisme est à la liberté ce que l’anarchisme est à l’anarchie.

L’illusion égalitaire des démagogues est encore plus dangereuse que la brutalité des traîneurs de sabres… pour l’anarque, constatation théorique, puisqu’il les évite les uns et les autres.

L’anarque, ne reconnaissant aucun gouvernement, mais refusant aussi de se bercer, comme l’anarchiste, de songeries paradisiaques, possède, pour cette seule raison, un poste d’observateur neutre.

L’anarque pense de manière plus primitive; il ne se laisse rien prendre de son bonheur. « Rends-toi toi-même heureux », c’est son principe fondamental, et sa réplique au « Connais-toi toi-même » du temple d’Apollon, à Delphes. Les deux maximes se complètent ; il nous faut connaître, et notre bonheur, et notre mesure.

Le monde est plus merveilleux que ne le représentent sciences et religions. L’art est seul à le soupçonner.

L’obligation scolaire est, en gros, un moyen de châtrer la force de la nature et d’amorcer l’exploitation. C’est tout aussi vrai du service militaire obligatoire, qui est apparu dans le même contexte. L’anarque le rejette, tout comme la vaccination obligatoire et les assurances, quelles qu’elles soient. Il prête serment, mais avec des restrictions mentales. Il n’est pas déserteur, mais réfractaire.

Qu’on lui impose le port d’une arme, il n’en sera pas plus digne de confiance, mais, tout au contraire, plus dangereux. La collectivité ne peut tirer que dans une direction, l’anarque dans tous les azimuts.

L’anarque […] a le temps d’attendre. Il a son éthos propre, mais pas de morale. Il reconnaît le droit et non la loi ; méprise les règlements. Dès que l’éthos descend au niveau des règlements et des commandements, c’est qu’il est déjà corrompu.

L’anarque n’en [la société] discerne pas seulement de prime abord l’imperfection : il en reconnaît la valeur, même avec cette réserve. L’Etat et la société lui répugnent plus ou moins, mais il peut se présenter des temps et des lieux où l’harmonie invisible transparaît dans l’harmonie visible. Ce qui se révèle avant tout dans l’oeuvre d’art. En pareil cas, on sert joyeusement.

L’égalisation et le culte des idées collectives n’excluent point le pouvoir de l’individu. Bien au contraire : c’est en lui que se concentrent les aspirations des multitudes comme au foyer d’un miroir concave.

Etant anarque, ne respectant, par conséquent, ni loi ni moeurs, je suis obligé envers moi-même de prendre les choses par leur racine. J’ai alors coutume de les scruter dans leurs contradictions, comme l’image et son reflet. L’un et l’autre sont imparfaits – en tentant de les faire coïncider, comme je m’y exerce chaque matin, j’attrape au vol un coin de réalité.

Non qu’en tant qu’anarque, je rejette à tout prix l’autorité. Bien au contraire : je suis en quête d’elle et me réserve, pour cette raison précise, le droit d’examen.

Je mentionne cette indifférence parce qu’elle éclaire la distance entre les positions : l’anarchiste, ennemi-né de l’autorité, s’y fracassera après l’avoir plus ou moins endommagée. L’anarque, au contraire, s’est approprié l’autorité ; il est souverain. De ce fait, il se comporte, envers l’Etat et la société, comme une puissance neutre. Ce qui s’y passe peut lui plaire, lui déplaire, lui être indifférent. C’est là ce qui décide de sa conduite ; il se garde d’investir des valeurs de sentiment. Chacun est au centre du monde, et c’est sa liberté absolue qui crée la distance où s’équilibrent le respect d’autrui et celui de soi-même.Le bannissement se rattache à la société comme l’un des symptômes de son imperfection, dont l’anarque s’accommode tandis que l’anarchiste tente d’en venir à bout.

Nous frôlons ici une autre des dissemblances entre [l’anarque] et l’anarchiste : la relation à l’autorité, au pouvoir législateur.

L’anarchiste en est l’ennemi mortel, tandis que l’anarque n’en reconnaît pas la légitimité. Il ne cherche, ni à s’en emparer, ni à la renverser, ni à la modifier – ses coups de butoir passent à côté de lui. C’est seulement des tourbillons provoqués par elle qu’il lui faut s’accommoder.L’anarque n’est pas non plus un individualiste. Il ne veut s’exhiber, ni sous les oripeaux du « grand homme », ni sous ceux de l’esprit libre. Sa mesure lui suffit; la liberté n’est pas son but ; elle est sa propriété. Il n’intervient ni en ennemi, ni en réformateur ; dans les chaumières comme dans les palais, on pourra s’entendre avec lui. La vie est trop courte et trop belle pour qu’on la sacrifie à des idées, bien qu’on puisse toujours éviter d’en être contaminé. Mais salut aux martyrs !

A première vue, l’anarque apparaît identique à l’anarchiste en ce qu’ils admettent, l’un comme l’autre, que l’homme est bon. La différence consiste en ceci : l’anarchiste le croit, l’anarque le concède. Donc, pour lui, c’est une hypothèse, pour l’anarchiste un axiome. Une hypothèse a besoin d’être vérifiée en chaque cas particulier ; un axiome est inébranlable. Suivent alors les déceptions personnelles. C’est pourquoi l’histoire de l’anarchie est faite d’une série de scissions. Pour finir, l’individu reste seul, en désespéré.

Il n’y a pas plus à espérer de la société que de l’Etat. Le salut est dans l’individu.

L’idée fondamentale de Fourier est excellente : c’est que la création est mal fondue. Son erreur consiste à croire que ce défaut dans la coulée est réparable. Avant tout, l’anarque doit se garder de penser en progressiste. C’est la faute de l’anarchiste, en vertu de laquelle il lâche les rênes.

L’anarque peut rencontrer le monarque sans contrainte ; il se sent l’égal de tous, même parmi les rois. Cette humeur fondamentale se communique au souverain; il sent qu’on le regarde sans préjugés. C’est ainsi que naît une bienveillance réciproque, favorable à l’entretien.

Le capitalisme d’Etat est plus dangereux encore que le capitalisme privé, parce qu’il est directement lié avec le pouvoir politique. Seul, l’individu peut réussir à lui échapper, mais non l’association. C’est l’une des raisons qui font échouer l’anarchiste.

Ernst Jünger,

Eumeswil (1977)

https://la-dissidence.org/2016/04/24/ernst-junger-la-figure-de-lanarque/

-

Zoom : L'abbé Alexis Garnier présente le 34ème pèlerinage de Pentecôte

-

La survie de la France a reposé sur trop peu de familles

De Jean-Pierre Maugendre, président de Renaissance catholique :

"Il est de bon ton, et le propos n’est pas sans fondements, de se lamenter sur les malheurs des temps, de déplorer le déclin de la France, de fustiger les oligarchies qui nous dirigent – on n’ose plus parler d’élites lorsqu’un ministre nous parle des « journals » qu’il lit et qu’un autre confond la semaine de Pâques avec la semaine sainte –, etc. Tout cela est vrai ! Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que cet état de fait est le fruit d’une lutte quasiment permanente, depuis plus de deux siècles, des autorités politiques et intellectuelles de notre pays contre l’âme de la France, son Histoire, son peuple, sa mémoire, ses traditions, ses racines…

"Il est de bon ton, et le propos n’est pas sans fondements, de se lamenter sur les malheurs des temps, de déplorer le déclin de la France, de fustiger les oligarchies qui nous dirigent – on n’ose plus parler d’élites lorsqu’un ministre nous parle des « journals » qu’il lit et qu’un autre confond la semaine de Pâques avec la semaine sainte –, etc. Tout cela est vrai ! Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que cet état de fait est le fruit d’une lutte quasiment permanente, depuis plus de deux siècles, des autorités politiques et intellectuelles de notre pays contre l’âme de la France, son Histoire, son peuple, sa mémoire, ses traditions, ses racines…Les sursauts français

L’Histoire nous a cependant montré à plusieurs reprises que ce peuple que l’on croyait mort n’était, en fait, qu’en dormition.Le renouveau catholique du XIXe siècle après les folies révolutionnaires, le sursaut de Verdun et l’Union sacrée dans les tranchées après des décennies de persécutions anti-catholiques, l’avènement d’un gouvernement, issu de la Chambre du Front populaire, souhaitant la mise en valeur du Travail, de la Famille et de la Patrie, après la pire défaite militaire qu’ait jamais subie notre pays, les foules européennes et musulmanes du 13 mai 1958, à Alger, rassemblées autour du projet d’une Algérie française et fraternelle ; l’ampleur et la jeunesse, en 2013, du mouvement de résistance à la dénaturation du mariage, etc. Tous ces événements se sont produits à contre courant d’un prétendu sens de l’Histoire qui conduirait irrésistiblement à l’avènement de l’individu-roi et à la destruction des communautés naturelles et enracinées. Pendant ces années d’épreuve, la Providence ne s’est pas désintéressée du sort de la France. La Très Sainte Vierge Marie se déplaçant elle-même pour l’appeler à la prière et à la conversion en 1871 à Pontmain, en 1876 à Pellevoisin et en 1947 à L’Île-Bouchard.

Une caste dirigeante indigne

Les classes dirigeantes de notre pays partagent ensemble, au mieux une indifférence polie vis-à-vis d’un héritage multimillénaire qui les écrase, parce qu’elles sont intellectuellement incapables de le comprendre, et spirituellement hors d’état de le vivre ; au pire une haine féroce d’un passé prestigieux qui les renvoie à la médiocrité de leurs egos hypertrophiés et de leurs combines de boutiquiers. L’hostilité au catholicisme reste un marqueur majeur, au-delà du prétendu clivage droite-gauche, entre « hommes de progrès ». Les récentes curées, si j’ose dire, médiatiques contre NNSS Aillet et Barbarin en sont une illustration symptomatique.

Des familles fidèles

Contre les vents dominants de la pensée unique, de la facilité et de l’égoïsme triomphants, des familles de France ont, envers et contre tout, continué à transmettre d’abord la vie, ensuite un précieux patrimoine intellectuel, culturel, spirituel mais aussi matériel et familial. Elles ont transmis à leurs enfants des repères qui sont des phares dans la tempête. Le phare ne peut mettre fin à la tempête – seul le Seigneur peut l’apaiser –, mais il montre la voie du Salut et signale les écueils à éviter. Ces familles, méprisées par les autorités politiques, longtemps ignorées – au mieux, par les autorités religieuses qui contestaient l’enseignement d’Humanæ Vitæ – ont maintenu dans leurs mains tremblantes la petite flamme vacillante de la piété filiale, de l’espérance surnaturelle, de la foi intégrale et de la charité agissante. Elles ont préparé le terreau sur lequel pourront pousser les fleurs de sainteté militante qui permettront à la France de renouer avec sa vocation de Fille aînée de l’Église. Cependant ne nous leurrons pas : « Jeanne n’est pas un fruit purement spontané ; il y avait en France, à l’époque, des milliers de familles offrant un terrain d’éclosion humainement assez riche pour qu’y pût naître une Jeanne d’Arc. » Dom Gérard (Demain la chrétienté, Éditions Sainte-Madeleine)

Le poids démographique

Or un des aspects majeurs de notre drame est que, dans le choc des civilisations que nous vivons, la survie de la France a reposé sur trop peu de familles. Les réalités démographiques sont implacables. Le rayonnement de la France aux XVIIIe et XIXe siècles est en bonne part lié à son poids démographique en Europe. En 1800, la France compte 29 millions d’habitants face à 22 millions d’Allemands, désunis, 10 millions d’habitants du Royaume Uni et 17 millions d’Italiens, désunis. En 1910, la France compte 40 millions d’habitants, l’Allemagne, unie 58 millions, le Royaume Uni 45 millions et l’Italie 34 millions. C’en est irrémédiablement fini de l’hégémonie française en Europe !

Ce qui vaut pour la France en Europe vaut également pour l’Europe dans le monde. L’Algérie qui comptait 3 millions d’habitants en 1850 en compte aujourd’hui 40 ; le Maroc est passé de 6 millions en 1900 à 33 millions en 2016 ; l’Égypte est passée en un siècle de 10 à 80 millions d’habitants, etc. Sauf miracle, immérité, notre avenir est écrit dans ces chiffres, dans le silence pesant de l’ensemble des responsables politiques de tous bords. [...]"

-

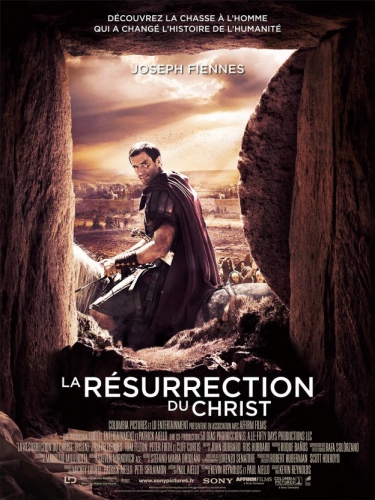

"La Résurrection du Christ" sortie le 4 mai

-

La Révolution sera verte ! ou le salut par la terre (1ère partie)

C'est dans les périodes de crise qu'il est fondamental de revenir à l'essence des choses. Pour nous, Européens, la société moderne post-industrielle menace d'être notre tombeau et ce, malgré les indéniables réussites technologiques dont elle est la source. Dans une optique archéofuturiste, il convient certes de les utiliser intelligemment mais surtout de les coupler avec un retour plus prononcé à la terre, à cette terre qui contient nos racines mais également les germes d'un renouveau salvateur pour notre race (et les autres... bien que leur sort nous importe évidemment bien moins que la nôtre).

Face à un monde devenu fou, nous devons réfléchir à notre rapport à la terre et avant tout, à une autre façon de l'appréhender. Nous refusons que l'agriculture désincarnée, chimique et déracinée soit notre horizon. En conséquence, nous partirons de l'étude de quelques réussites actuelles (qui occuperont la première partie de cet article) pour tenter de mieux réfléchir à des idées pouvant participer à une future Révolution verte, condition nécessaire à la survie de la France et de l'Europe à moyen et long terme (thème de la seconde partie).

Partie 1 : Inspirations actuelles

Le modèle cubain

Cela fait une vingtaine d'années maintenant que l'île de Cuba connaît une véritable Révolution verte et il convient d'analyser cette réussite préalablement à toute autre. Comment a-t-elle été possible ? Par l'agriculture urbaine et biologique.

Début des années 1990 : Cuba se retrouve isolée de par la disparition de l'URSS et souffre des effets de l'embargo américain. La population a faim mais ne se laisse pas mourir. Rapidement, elle réoccupe le moindre espace cultivable dans les villes (même les toits des immeubles!). Chaque lopin de terre est mis à contribution que ce soit pour la culture ou l'élevage. La population dans son ensemble participe à ce mouvement agro-écologique de grande ampleur dont les paysans sont la base. L'Etat cubain met en outre de grandes quantités de terres à la disposition de ceux qui veulent les cultiver et fait le pari du localisme et de l'agriculture biologique.

Cuba compte aujourd'hui près de 400.000 exploitations agricoles urbaines (produisant 1,5 millions de tonnes de légumes chaque année) qui ont bouleversé les habitudes et les modes de vie car elles impliquent l'ensemble de la population dans un effort commun :

« Universitaires, chercheurs, agronomes sont mis à contribution pour diffuser les techniques de l’agroécologie. Un réseau de boutiques vend semences et outils de jardinage à bas prix, prodiguant également aux clients des conseils d’experts. Et dans toutes les villes du pays, on enseigne l’agriculture biologique par la pratique, sur le terrain. »

« Aujourd’hui, la main-d’œuvre agricole a été multipliée par dix. D’anciens militaires, fonctionnaires et employés se sont convertis ou reconvertis à l’agriculture, car nombre d’entre eux avaient été paysans auparavant. »

« Chaque école cultive son potager, les administrations ont leur propre jardin, fournissant les légumes aux cantines des employés. »

Les résultats de la Révolution verte cubaine sont sans appel : outre l'aspect écologique (baisse de la pollution, qualité des produits consommés, biodiversité), la population a bénéficié dans son ensemble de ses bienfaits : créations d'emploi, hausse du niveau de vie et de la santé... Par ailleurs, le localisme étant encouragé, la centralisation s'est faite plus discrète car on laisse:

« davantage de marge de manœuvre aux initiatives individuelles et collectives autogérées. (...) Dans les villes, ce principe a permis de promouvoir la production dans le quartier, par le quartier, pour le quartier, en encourageant la participation de milliers de personnes désireuses de rejoindre l’initiative. »

Le pays est en marche vers l'autonomie alimentaire car il produit aujourd'hui plus de 70% de ses besoins. De plus, selon les critères de l’ONU, « le pays a un indice de développement humain élevé et une faible empreinte écologique sur la planète ».

« Si demain les importations de nourriture devaient s’arrêter, les habitants seraient beaucoup moins en péril que ceux d’un pays comme la France, qui dispose seulement de quelques jours de réserves dans ses supermarchés » conclut l'article nous ayant servi de base d'informations.

Cuba est, certes, un pays éloigné de nous mais son exemple nous permet de saisir les bienfaits d'une telle démarche : localisme favorisé, bénéfices pour la population et marche vers l'autosuffisance (et donc vers davantage de souveraineté vis à vis de l'extérieur!). Rien à redire!

Deux exemples européens : Lisbonne et Albi

A une échelle moindre, bien d'autres initiatives mériteraient que l'on s'y attarde. Certaines villes ont ainsi développé des modèles intéressants de retour à la terre.La capitale portugaise en est certainement le fer de lance en Europe depuis une petite dizaine d'années.

A Lisbonne, « la municipalité a réagi à la crise en faisant le pari que l’agriculture urbaine pouvait avoir un rôle social ». Plusieurs hectares d'espaces verts ont été transformés en potagers urbains dont les parcelles ont été attribuées sur critères sociaux. 500 familles en ont déjà bénéficié et l'objectif de la ville est de doubler ce chiffre d'ici 2017. Les chômeurs sont prioritaires dans l'obtention des parcelles, ce qui leur permet de compléter leurs revenus et de nourrir sainement leur famille. Ils peuvent en outre bénéficier de formations à l'agriculture biologique.

Duarte Mata, initiateur du projet et qui espérerait « faire vivre les gens au rythme des saisons, de la nature », en décrit les avantages :

« Ce plan (d'agriculture urbaine) souligne combien l’agriculture urbaine est importante pour une ville, principalement à cause de sa dépendance aux légumes frais, de la montée des cours internationaux, et du revenu supplémentaire que cela apporte aux familles. Un autre facteur (…) est que cela permet de faire face aux éventuelles pénuries alimentaires. (…) Vous ne savez jamais ce qui peut arriver – événements soudains, catastrophes naturelles ou guerres. »

A Lisbonne, on ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin : « une ferme urbaine (…) devrait voir le jour. Six hectares de maraîchage seront consacrés à la formation des chômeurs. La production sera vendue sur le marché local. »

En France, la ville d'Albi a elle aussi décidé de se lancer dans une démarche intelligente dont l'objectif est de parvenir à l'auto-suffisance alimentaire d'ici 2020. Il s'agit par ailleurs de sécuriser les approvisionnements de la ville en cas de crise alimentaire car seuls 5 jours de nourriture seraient assurés à l'heure actuelle... Rappelons-nous de ce qui était dit plus haut sur Cuba par rapport à la France...

Proximité et qualité sont recherchées. La volonté de faire travailler la campagne albigeoise est clairement affirmée. De plus, la mairie utilise des terres pour y installer des néo-maraîchers moyennant un loyer très modique (70 euros par hectare et par an). La seule condition étant de faire exclusivement du bio et de vendre en circuit court. Les premiers résultats semblent encourageants et 7 emplois auraient été crées pour le moment.

Le plus intéressant reste à venir car, à Albi aussi, les idées ne manquent pas. Sont prévues la réhabilitation des jardins ouvriers et des potagers délaissés par les personnes âgées (sur la base du volontariat) mais également l'utilisation du surplus de la production de la ville afin d'approvisionner les cantines et les autres équipements municipaux. Albi espère que l' « émulation positive » jouera en sa faveur et qu'agriculteurs et supermarchés parviendront à s'entendre pour favoriser la production locale.

On retrouve, dans les démarches adoptées par les deux villes dont nous venons de parler, bien des éléments qui répondent à ce qui a été développé avec succès à Cuba. La recherche de la qualité de notre alimentation est, en effet, primordiale en cette époque du tout-chimique. Anticiper les problèmes tels que les pénuries alimentaires montre une réflexion pragmatique sur le monde de demain, ce qui est le bienvenu dans notre époque de courte-vue et de « j'en foutisme ». L'aspect localiste des choses ne peut, en plus, que nous séduire. De même que la fréquentation de la terre qui permettra une réelle désintoxication de ceux qui seront retournés à elle. Pour finir, le gain social est non négligeable : création d'emplois et de liens sociaux plus forts dans une époque d'ultra-individualisme, aide aux personnes à faible revenu etc. Concluons avec cette phrase d'un élu albigeois :

«Les gens retrouvent l'essence des choses: la vocation nourricière de la terre. Une partie de la population a de faibles revenus, mais du temps libre. »

L'essentiel est là... et la seconde partie de notre article se basera sur cette idée pour entamer une réflexion plus poussée (et radicale) sur les gains que pourrait avoir une Révolution verte à grande échelle dans un pays comme le nôtre.

Rüdiger et Ann / C.N.C.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/

Lien permanent Catégories : actualité, écologie et environnement, international, social, tradition 0 commentaire -

Livre : Éléments grecs du christianisme

De formation scientifique, l’auteur n’est pas historien par état, mais passionné par les études historiques, l’idée d’écrire ce livre lui a été donnée par les recherches entreprises pour vérifier le bien-fondé d’une thèse du grand historien Ernest Renan concernant la conversion au christianisme du peuple grec.

De formation scientifique, l’auteur n’est pas historien par état, mais passionné par les études historiques, l’idée d’écrire ce livre lui a été donnée par les recherches entreprises pour vérifier le bien-fondé d’une thèse du grand historien Ernest Renan concernant la conversion au christianisme du peuple grec.

Selon cette thèse, les Grecs étaient tellement attachés à leur religion ancestrale qu’ils ne sont jamais devenus véritablement chrétiens. Aussi, malgré ses efforts, l’Église n’a réussi qu’à appliquer sur eux une légère couche de peinture chrétienne.

Ses recherches ont révélé que l’ancienne religion greco-latine n’avait aucun rapport avec les fables enseignées aux écoles grecques et lui ont fait découvrir l’insondable ineptie des textes hébraïques sur lesquels est censée être fondée la religion chrétienne.

Il a en outre constaté que le christianisme – « religion de l’amour et la non-violence » – avait été imposé aux peuples par la force, au prix d’effroyables persécutions et d’un nombre incalculable de massacres, que son instauration avait entraîné une régression de la civilisation et que (pour complaire à l’Église) personne n’avait jamais tenté de faire connaître la vérité au grand public.Acheter l'ouvrage ici http://www.voxnr.com/cc/di_varia/EuyEVZEEkAGTPKgSIn.shtml -

Civitas se mue en parti politique

Déclaration faite à la sous-préfecture d'Argenteuil le 30 mars 2016. L'association de financement du groupement politique CIVITAS a pour objet de recueillir les fonds destinés au seul financement du groupement politique CIVITAS.

Civitas avait connu quelques problèmes financiers récemment. En février, l’administration fiscale avait décidé de priver Civitas de la possibilité d’émettre des reçus fiscaux permettant à ses donateurs une déduction partielle de leurs impôts.

Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, religion, tradition 0 commentaire