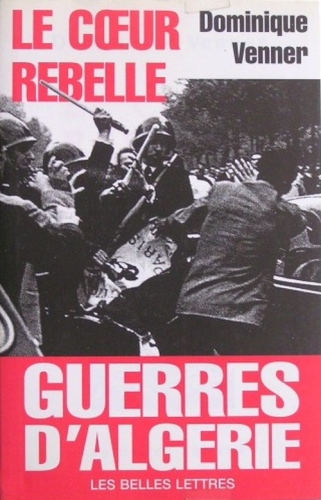

Fondateur et directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire, Dominique Venner a écrit une cinquantaine d'ouvrages, dont une Histoire de l'armée rouge couronnée par l'Académie française. Tout au long de sa carrière, cet Européen de cœur et d'esprit n'aura jamais cessé de prôner la mémoire du passé comme recours contre le déclin, avec trois ouvrages majeurs : Histoire et tradition des Européens, 30000 ans d'identité, Le siècle de 1914 et Ernst Jünger, un autre destin européen.

Fondateur et directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire, Dominique Venner a écrit une cinquantaine d'ouvrages, dont une Histoire de l'armée rouge couronnée par l'Académie française. Tout au long de sa carrière, cet Européen de cœur et d'esprit n'aura jamais cessé de prôner la mémoire du passé comme recours contre le déclin, avec trois ouvrages majeurs : Histoire et tradition des Européens, 30000 ans d'identité, Le siècle de 1914 et Ernst Jünger, un autre destin européen.

• Éléments : Oswald Spengler publiait en 1918 le premier volume de son célèbre livre Le déclin de l'Occident. Il voulait en fait surtout parler de l'Europe. Près d'un siècle plus tard, ce mot d'« Occident » a-t-il encore un sens ? Quel est en tout cas celui que vous lui donnez ?

Dominique Venner,

Dominique Venner,