Comme, à plus d'un égard, Jack London, Rudyard Kipling est un des personnages les plus connus et, en même temps, les plus mal connus de la littérature mondiale. On ne retient trop souvent de lui que des images simplistes et figées : le chantre de l'Empire britannique, l'homme qui fait parler les animaux, le chef scout ou le poète de la volonté. Le plus beau est que chacune de ces images est juste, mais qu'elle ne correspond qu'à l'une des multiples facettes d'un homme beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord.

La plus grande partie de l'œuvre de Kipling fut consacrée à l'Inde, et certains n'y veulent voir qu'une exaltation permanente du colonialisme anglo-saxon. C'est oublier des livres comme « Simples contes des collines ». Et, surtout, c'est oublier que Kipling connaissait l'Inde et les Indiens infiniment mieux que ses détracteurs. Il était né dans ce pays, en 1865 à Bombay, y avait passé sa prime enfance et y était revenu dès ses études terminées. Son père était le conservateur du musée de Lahore - qu'il met d'ailleurs en scène au début de son plus grand roman, « Kim ». En fait, Kipling aimait l'Inde et son petit peuple plus qu'aucun autre Européen.

L'amour de la France

Il aimait aussi la France, contrairement à bien des affirmations imbéciles - et au ridicule ouvrage des frères Tharaud, « Dingley, l'illustre écrivain ». Il y était venu très jeune, à l'âge de douze ans, son père étant chargé de l'organisation du pavillon de l'Inde à l'Exposition universelle et ayant laissé son fils libre d'errer à sa guise dans Paris.

« Cela fut en soi-même, écrit-il dans ses mémoires, « Some-thing of my self », une éducation et fit naître en moi un amour de la France que j'ai conservé toute ma vie ».

Fréquentant, bien sûr, les pires poulbots, il apprit rapidement l'art subtil de s'accrocher derrière les fiacres en insultant le cocher en termes choisis, pour éviter au dernier moment le coup de fouet lancé par celui-ci. Bref, comme il le dit, une éducation en soi.

Bien des années plus tard, il parcourut en tous sens les routes de notre pays, en piéton, chapeau cabossé en tête et musette en bandoulière. La France, son fils, le petit héros de « Puck, lutin de la colline », y fut tué à l'âge de dix-neuf ans durant la guerre de 14-18 . Enfin, son livre « Souvenirs de France » est un véritable message d'amour. Tout comme « La France en guerre », publié en 1915, et «Poème à la France» en 1917.

En effet, l'incontestable nationalisme britannique de Rudyard Kipling n'était pas ce que beaucoup d'ignares se sont complus à peindre ; il mettait son pays avant tout - ce qui est parfaitement normal - mais n'avait ni mépris ni haine pour les autres. Et, surtout, son patriotisme était empreint de pudeur dans ses manifestations ; il détestait les gens qui « en faisaient trop » - comme, à son époque les « jingoistes ». Une scène de « Stalky and Co » où un député trop bien nourri se fait pratiquement cracher à la figure par des collégiens, tous candidats à l'Armée et à une mort en pays lointain, pour avoir brandi le drapeau national hors de circonstance, en témoigne amplement.

Kipling aimait les soldats, les explorateurs, les « hommes de terrain », mais il haïssait les comédiens, les tartufes du nationalisme.

Mais revenons, précisément, à « Stalky and Co ». Ce livre, publié en 1899, est la savoureuse transposition des souvenirs et expériences de Kipling au collège de Westward Ho, dans le Devonshire, où il fut mis en pension en 1878. Kipling s'y met en scène sous le nom de Beetle, en compagnie de ses meilleurs amis, Stalky - en fait, le futur général Dunsterville, l'un des officiers les plus originaux et les plus brillants de l'armée britannique - et M'Turk - en réalité G.C. Beresford, haut fonctionnaire aux multiples talents.

L'homme véritable

Irrésistiblement drôle, ce livre n'est pas seulement l'un des meilleurs ouvrages jamais écrits sur la vie de collège, mais aussi de façon discrète mais sûre, un résumé de la philosophie personnelle de son auteur. Celle-là même que l'on retrouve dans le fameux poème « If » :

« Si tu peux garder la tête froide quand tous autour de toi

« La perdent et t'en blâment;

« Si tu peux conserver la confiance quand tous les autres doutent...

« Si on te hait mais que tu ne cèdes pas à la haine,

« Et si pourtant tu ne sembles ni trop bon dans des actes ni trop sage en paroles... »

Mais on ne peut, bien sûr, tout citer. Venons donc à la conclusion du poème:

« Alors, les rois et la chance seront à tout jamais tes esclaves dévoués,

« Mais ce qui vaut mieux que les rois et la chance, tu seras un homme, mon fils. »

Un homme, voilà le maître-mot pour Kipling. Un homme solide et courageux, fort dans l'adversité et modéré dans le triomphe, avec tout ce qu'il faut de foi et de générosité et juste ce qu'il faut de scepticisme ...

En 1882, Kipling revint en Inde comme jeune journaliste à la «Civil and Military Gazette» de Lahore, puis au « Pioneer ». Derrière ses petites lunettes rondes, il observait inlassablement les choses et surtout les êtres : civils de la « bonne société », jeunes officiers venus de la frontière nord-ouest, simples soldats. Et cela donna, en 1887, après un recueil de poèmes publié l'année précédente, à vingt et un ans, « Simples contes des collines », une suite de nouvelles passablement cruelles qui causa quelque émotion sur le moment.

N'importe, un écrivain était né, qui allait rapidement devenir célèbre, alignant nouvelle sur poème, puis abordant, en 1891, avec« La lumière qui s'éteint », le roman.

L'année suivante, ayant épousé une Américaine, il alla s'installer dans le Vermont, aux États-Unis. C'est là que devaient naître, en 1894 et 1895, les deux livres qui lui assuraient à coup sûr l'immortalité, « Le livre de la jungle » et « Le second livre de la jungle ». Mowgli, Bagheera et les Bandars Logs commencèrent très vite à hanter les imaginations enfantines - et adultes.

Mon ami Hubert Monteilhet me fit un jour remarquer que ces deux livres tranchaient quelque peu dans l'œuvre de Kipling par « leur caractère un brin rousseauiste ». Il n'a peut-être pas tort, et il faudrait peut-être voir là une petite influence américaine - l'influence de l'Amérique de Thoreau et de « Walden ou la vie dans les bois ». Même un homme comme Kipling ne peut vivre quatre années dans un pays sans en recevoir quelques ondes.

L'itinéraire de Kim

En 1896, Kipling revint s'installer en Angleterre, dans le comté de Sussex, qu'il célébra dans « Puck » en 1906 et « Le retour de Puck » en 1910. Mais, entre temps, il s'était rendu en Afrique du Sud comme journaliste pendant la guerre des Boers. Et, en 1901, il avait publié son chef-d'œuvre, « Kim ». Immense roman d'aventures et roman initiatique, ce livre est aussi une étonnante fresque de l'Inde et de la vie indienne, dans toute sa réalité quotidienne et populaire.

Fils abandonné d'un sous-officier irlandais, élevé à l'indienne parmi les Indiens de la condition la plus modeste, le petit Kimball O'Hara s'improvise à douze ans le guide et domestique d'un vieux lama tibétain recherchant la source jaillie de l'endroit où est tombée la flèche de Bouddha. Mais il est également recueilli et enrôlé par les services secrets britanniques, qui utilisent ses pérégrinations, du centre de l'Inde à la fameuse passe de Khyber.

Outre son souffle romanesque et son don d'observation, Kipling montre ici cette parfaite connaissance de l'Inde que nous évoquions plus haut. Bien que britannique, Kim est un enfant du Pays. Comme Kipling. Et comme le petit héros de la nouvelle « L'amendement de Todd », où l'on voit un minuscule garçonnet, fils de haut fonctionnaire, convaincre le vice-roi des Indes de modifier une loi, car lui, fréquentant avec sa nourrice les gens de la rue, sait qu'elle sera impopulaire auprès des petites gens.

Ecouter, savoir et dire, c'était aussi l'une des devises de Rudyard Kipling.

Ce trait, on le retrouve également dans l'un des plus robustes récits d'aventure jamais écrits : « L'homme qui voulut être roi » - livre qui donna lieu il y a quelques années à un film prestigieux de John Huston, interprété par Sean Connery et Michael Caine. On l'avait déjà retrouvé dans « Trois troupiers », où Kipling dépeignait, en usant de leur langage, les simples soldats de l'Armée des Indes.

Meurtri par la Première Guerre mondiale, Kipling ne baisse pourtant pas les bras, même si certains de ses derniers écrits semblent empreints d'une légitime amertume. Ami du colonel Baden-Powell, qu'il a connu pendant la guerre des Boers, il a participé à la fondation du mouvement scout, dont il deviendra d'ailleurs commissaire général. Il publie en 1923 « Contes de terre et de mer pour scouts et guides ». Son esprit se porte toujours sur la jeunesse, et sur la jeunesse aventureuse. Et lorsqu'il meurt, en 1930, à Londres, il n'a visiblement pas changé d'avis.

Jean Bourdier : National Hebdo décembre 1987

culture et histoire - Page 1857

-

Rudyard Kipling, ou l'art d'être un homme

-

Sur "Les faux prophètes", d'Yvan Blot : la critique d'Henri Bonnier*

Les tontons flingueurs

Rousseau, Voltaire, Marx et Freud. Ces quatres hommes ont été présentés commes des Lumières, sinon des phares, de la pensée en Europe. Pourtant, ce sont bien eux les philosophes désignés par Yvan Blot comme les faux prophètes dans son dernier ouvrage. Leurs pensées y sont passées au crible et déconstruites en les confrontant à Pascal, Nieztsche, Kierkegaard et Heidegger.

Qu’il me soit permis d’évoquer un souvenir personnel. Ce jour-là, je travaillais avec Hassan II à son livre majeur, Le défi. Etonné par une remarque du Souverain chérifien, je lançais : « Parole de Roi ! ».

Il haussa un sourcil, surpris par ma véhémence ; puis il me dit avec douceur : « Apprenez que je ne suis pas un roi, mais de l’être qui persévère dans l’être ! »;

Posant alors mon stylo, je regardais avec gratitude Hassan II, avant d’ajouter : « Sire, je vous remercie, vous venez de m’offrir la plus juste définition de la monarchie ».

Ces précieuses minutes sont revenues à mon esprit à la lecture des Faux prophètes, le nouvel et passionnant essai d’Yvan Blot. De quoi s’agit-il ? De quatre penseurs éminents, dotés d’un immense talent, qui ont contribué à conduire notre monde là où il se trouve aujourd’hui, et j’ai nommé Karl Marx, Sigmund Freud, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. « Prophètes de malheur, écrit Jean-François Mattéi dans sa préface, qui ont annoncé, non pas l’advenue de Dieu, mais la disparition de l’homme ».

Déjà, dans Le sophiste, Platon, le grand initié des temples égyptiens, parlait d’un « combat de géants au sujet de l’être ». L’affontrement n’est pas nouveau. Il se poursuit le long des siècles, opposant (s’il se peut) deux géants : Héraclite d’Ephèse, d’après qui le Logos découle de ce monde-ci, et saint Jean l’Evangéliste, suivant qui « Au commencement était le Logos », le Verbe divin, créateur de ce monde. à hauteur d’Histoire, Héraclite donne le branle à la grande tradition des matérialistes qui ira jusqu’à Karl Marx et au-delà, tandis que Saint Jean inaugure la longue et sublime cohorte des saints et des martyrs.

Tel est l’enjeu. Yvan Blot l’a si bien compris qu’il confronte ses « faux prophètes » à quatre penseurs tout aussi prophétiques, à savoir : Pascal face à Voltaire, Nietzsche face à Rousseau ; Kierkegaard face à Marx et Heidegger face à Freud. Il crée de la sorte une dialectique qui donne sens et relief à sa réflexion, non pas dans un souci polémique, mais dans un désir de clarté. Chaque système philosophique, en effet, a sa logique totalitaire, et le seul moyen d’en prendre la réelle mesure est de le comparer à un autre. La liberté de la pensée est à ce prix.

Tel est l’enjeu. Yvan Blot l’a si bien compris qu’il confronte ses « faux prophètes » à quatre penseurs tout aussi prophétiques, à savoir : Pascal face à Voltaire, Nietzsche face à Rousseau ; Kierkegaard face à Marx et Heidegger face à Freud. Il crée de la sorte une dialectique qui donne sens et relief à sa réflexion, non pas dans un souci polémique, mais dans un désir de clarté. Chaque système philosophique, en effet, a sa logique totalitaire, et le seul moyen d’en prendre la réelle mesure est de le comparer à un autre. La liberté de la pensée est à ce prix.Avec beaucoup de finesse, Yvan Blot montre en quoi ces « faux prophètes » - René Char les appelait « les tontons flingueurs » - ont été avant tout des séducteurs. Semblables en cela à Méphistophélès devant Faust, ils ont commencé par promettre aux hommes des biens après lesquels ceux-ci ne cessaient de soupirer. Ainsi, Voltaire a promis la liberté, Rousseau le pouvoir, Marx l’argent, Freud la libération du moi par le sexe.

Sur la psychanalyse, Malraux porta un jugement terrible : « Elle a réintroduit les démons dans l’homme . Cela est si vrai que Freud, arrivant par le paquebot aux états-Unis, vit sur le quai une foule qui l’attendait et qui l’accueillait avec des vivats. Appuyé au bastingage, il dit alors à Férenczi, qui l’accompagnait : « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ! » En vérité, le mot de Malraux s’applique à chacun de ces « faux prophètes ». Tous, et en toute conscience, ils se sont dressés contre ce qu’ils croyaient être « l’ordre établi » et ils se sont ingéniés à réveiller le démoniaque – à moins que le démoniaque ne les eût guidés…

Sur la psychanalyse, Malraux porta un jugement terrible : « Elle a réintroduit les démons dans l’homme . Cela est si vrai que Freud, arrivant par le paquebot aux états-Unis, vit sur le quai une foule qui l’attendait et qui l’accueillait avec des vivats. Appuyé au bastingage, il dit alors à Férenczi, qui l’accompagnait : « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ! » En vérité, le mot de Malraux s’applique à chacun de ces « faux prophètes ». Tous, et en toute conscience, ils se sont dressés contre ce qu’ils croyaient être « l’ordre établi » et ils se sont ingéniés à réveiller le démoniaque – à moins que le démoniaque ne les eût guidés…Las ! Siècle après siècle, le christianisme a édifié une civilisation destinée à éveiller les âmes, à ouvrir les coeurs, à maîtriser les corps, suivant par là l’intuition majeure qu’eut Platon sur les trois cerveaux qui nous constituent, c’est-à-dire le reptilien ou paléo-cortex qui commande aux instincts, le méso-cortex qui régit la sphère affective et le néo-cortex qui préside à la raison. Il a fallu que ces « faux prophètes » missent à terre cette belle civilisation. Au total, ils ont fini par tuer l’homme en le privant de Dieu, et ce total se chiffre par centaines de millions de cadavres.

« La peste ! » disait Freud. Nous y sommes. Avez-vous remarqué les visages sans regard de nos contemporains ? Comment pourrait-il en aller autrement ? Nous vivons désormais parmi des âmes mortes. Ce monde sue la désespérance.

Gageons que cet essai aidera à une nouvelle Renaissance. Nous en avons tellement besoin.

*Critique parue dans le n° 118 de Politique magazine (Mai 2013).

-

Empire colonial et capitalisme français : Histoire d’un divorce

La campagne actuelle contre le « colonialisme » repose, en partie, sur l’idée que les pays européens, et la France en particulier, auraient colonisé des territoires, spécialement en Afrique, pour s’enrichir. Rien n’est plus faux. Comme le faisait observer le professeur Lugan, si tel avait été le cas, en 1974, à la veille de l’indépendance du Mozambique et de l'Angola, le Portugal aurait dû être le plus riche et le plus prospère d’Europe puisque c’est celui qui avait conservé le plus longtemps ses colonies. Or, c’était l’inverse. Le Portugal ne s’est enrichi que depuis qu’il a abandonné ces deux fardeaux. Le procès contre le « colonialisme » est donc faux. Jacques Marseille en fait la démonstration pour la France dans sa thèse de doctorat.

Avantages apparents

On oublie trop souvent de rappeler que ce sont les missionnaires, rappelons-nous le cardinal Lavigerie, et des hommes de cœur qui ont poussé à la colonisation de l’Afrique afin d’éradiquer l’esclavage. Par la suite, une poignée de politiciens, radicaux pour la plupart, ont voulu compenser la perte de prestige subie par la France en 1870 par la conquête d’un empire auquel la majorité des gens ne croyaient pas. Ils furent appuyés par certains industriels avides de profits faciles. L’Algérie mise à part, les premières conquêtes africaines et asiatiques datent du moment où les républicains s’emparèrent de tous les pouvoirs.

En agissant ainsi la gauche s’attira les bonnes grâces du monde des affaires qui, à l’époque, manquait de débouchés. Comme disait clairement Jules Ferry : « La consommation européenne est saturée ; il faut donc faire surgir des autres parties du globe de nouvelles couches de consommateurs sous peine de mettre la société moderne en faillite [...] Les colonies devaient offrir des marchés sûrs et protégés donc très rentables. Les capitaux investis avaient des taux de profits alléchants allant de 25 à 30 % et même plus dans le cas des mines »

Mais il faut bien voir que ces rendements élevés ne furent possibles que parce que l’investissement public servait de « béquille » à l’investissement privé.

L’inversion des images

À partir des années trente, la majorité des Français, jusqu’alors indifférents au fait colonial, lui devint favorable. Les cérémonies marquant le centenaire de notre présence en Algérie et surtout l’exposition coloniale de 1931, visitée par 34 millions de personnes, y contribuèrent puissamment. Or, en raison de la crise, une minorité de patrons et de grands commis de l’État commençaient à douter de l’utilité de l’empire.

Certes le système colonial protégeait les indigènes en cas de crise. Ceux-ci pouvaient continuer à acheter des cotonnades et des produits alimentaires dont les cours s’effondraient en métropole alors que les prix des produits coloniaux se maintenaient en général grâce au soutien apporté par la métropole à travers le système autarcique mis en place depuis les années 1880. De cela, le grand public n’était guère conscient mais on eût pu croire que le Front populaire, confronté à de graves problèmes monétaires, entamerait des réformes. Il n’en fut rien. Là, comme ailleurs, il fallut attendre le régime de Vichy pour avoir une politique novatrice.

Le plan élaboré de 1942 à 1952 dénonçait le protectionnisme malthusien qui avait inspiré tous les gouvernements jusqu’alors. Il fallait placer la France et son empire dans le contexte international. Pour cela l’amiral Platon, secrétaire d’État aux Colonies, demandait qu’on favorise leur industrialisation.

N’était-il pas paradoxal, comme l’écrivait l’un de ses collaborateurs, qu’on importe des cotonnades dans des colonies qui fournissaient cette fibre ? L’industrialisation éviterait aussi la monoculture et serait une voie de promotion pour les indigènes.

Les hauts fonctionnaires de Vichy s’opposaient aussi au travail forcé. Decoux, en Indochine, aligna le salaire des fonctionnaires vietnamiens sur celui des métropolitains et il leur ouvrit la haute fonction publique. Cette politique intelligente et novatrice qui aurait permis des évolutions en douceur fut contrecarrée par De Gaulle. À la conférence de Brazzaville, la commission de l’économie impériale se révéla très divisée sur l’industrialisation des colonies alors que le commissariat aux colonies exigeait que le travail forcé fût maintenu. Quel progrès !

Capitalisme et décolonisation

Avec l’établissement d’une comptabilité publique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les hauts fonctionnaires, comme Claude Gruson, comprirent « pour la première fois que l’empire colonial, loin d’être une richesse était une charge très lourde ».

Désormais, la haute fonction publique proposa au monde politique deux options : soit mettre la France en symbiose avec le monde développé, c’est-à-dire abandonner l’empire qui nous coûtait cher, soit vivre en autarcie avec lui. On devine où allaient leurs préférences.

Ces idées nouvelles pénétrèrent jusqu’à l’intérieur du Comité central de la France d’Outre-Mer où les représentants de la haute finance défendirent l’idée qu’il valait mieux rompre les « liens politiques avec l’empire pour sauver l’essentiel, c’est-à-dire les liens monétaires et financiers ». En face, certains industriels exigeaient le maintien de liens politiques mais leur position était faible dans la mesure où ils représentaient souvent des secteurs en perte de vitesse comme le textile. Le comité fut bientôt paralysé par la lutte entre ces deux tendances. Progressivement, les premiers, partisans d’une rupture avec les colonies, Algérie comprise, « qui forçaient la puissance publique à gaspiller dans l’empire des capitaux considérables sans aucun bénéfice », l’emportèrent, y compris dans le monde politique.

« En 1954, Pierre Mendès- France avait été le premier à dire qu’entre l’Indochine et le redressement économique de la France, il fallait choisir ». De son côté, Alfred Sauvy faisait savoir que le coût de l’Algérie serait bientôt de 400 milliards, chiffre qui inquiéta Paul Reynaud, président de la commission des Finances. Bientôt, avec le retour au pouvoir de De Gaulle s’imposa l’idée « que la France ne pouvait appartenir en même temps à deux marchés communs, l’un avec l’Europe, l’autre avec l’Outre-Mer ».

Après avoir donné leur indépendance aux colonies d’Afrique noire, De Gaulle déclarait le 11 avril 1961 : « L’Algérie nous coûte cher - c’est le moins qu’on puisse dire - plus cher qu’elle ne nous rapporte... C’est un fait, la décolonisation est notre intérêt et, par conséquent, notre politique ».

Ainsi, loin d’avoir exploité leurs colonies, comme la gauche colonialiste d’hier veut nous le faire croire, les pays européens ont été exploités par elles. L’exemple français étudié par Jacques Marseille (1) le prouve, comme celui de l’Angleterre, de la Hollande et du Portugal.

Yves LENORMAND L’Action Française 2000 du 5 au 18 janvier 2006

(1) Jacques Marseille : Empire colonial et capitalisme français - Histoire d’un divorce. Éd. Albin Michel, 2005, 640 p., 21,50 euros. -

L'Action française sur les pas de Peguy

Comme tous les ans, des militants et sympathisants d’Action française ont partagé trois jours de prière et d’amitié dans le chapitre Sainte Jeanne de France..Ce chapitre est historiquement le chapitre d’Action Française, ce qui signifie qu’il est ouvert à tous ceux qui voient dans l’engagement royaliste un prolongement du devoir de charité.

-

Le Cercle Aristote rencontre Jean-Claude Martinez

-

Méridien Zéro : “Quelle littérature pour les âges sombres ?” (Extraits)

Le vendredi 7 juin, Méridien Zéro recevait l’écrivain Olivier Maulin pour évoquer avec lui ses ouvrages et la nécessité d’une littérature de combat en ces âges sombres. Extraits.

A la barre Jean-Louis Roumégace accompagné de Pascal Eysséric et Olivier François. Lord Igor à la technique.

L’émission intégrale est disponible ici.

-

Marion Maréchal Le Pen interpelle Christiane Taubira

"Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la convocation de quelque 200 magistrats pour un séminaire sur les violences et les discriminations à raison de l'orientation sexuelle, évoqué cette semaine par la presse. Les documents liés à ce programme de formation font référence, très explicitement, à la théorie dite du genre. Dans le même temps, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme aurait été saisie pour un avis sur la définition et la place de l'identité de genre dans le droit français. Lors du débat sur le mariage pour tous, elle avait pourtant rejeté les arguments de ceux qui y voyaient une promotion de cette théorie. Depuis, le texte sur la transposition de diverses directives en matière de justice a inscrit dans notre droit des références explicites au genre. Elle souhaite savoir sur quels fondements le ministère de la justice entend faire la promotion de travaux qui semblent n'avoir aucuns fondements scientifiques, qui font l'objet de sévères critiques et qui participent d'une vision extrêmement idéologique de la société."

-

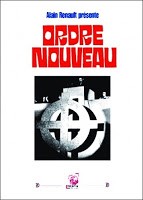

Ordre Nouveau, d’Alain Renault

« La plupart de nos militants étaient révoltés contre la société, mais également intégrés dans leur génération ; ils n’étaient pas tombés d’une autre planète… »À l’heure où l’actuel Premier ministre Jean-Marc Ayrault, entend engager la dissolution de plusieurs groupes dit « d’extrême-droite » sans qu’on sache encore s’il s’agit d’un simple effet d’annonce légalement impossible à tenir, il est intéressant de rappeler le précédent de la dissolution d’Ordre Nouveau… il y a quarante ans ce mois-ci !Ancien dirigeant d’Ordre Nouveau, Alain Renault a présenté la réédition d’un ouvrage collectif, introuvable pendant des décennies, résumant l’histoire et les positions de ce mouvement pas vraiment comme les autres. Souvenirs et remise en perspective… (voir aussi l’article du Gaulois « Ordre Nouveau au Palais des Sports en 1971, par Marc Noé »)Quarante ans après sa dissolution, le mouvement Ordre Nouveau exerce toujours la même fascination. Nostalgie ? Ou effet de look sacrément efficace ?La nostalgie est très « tendance », c’est même un marché… Il est bien certain que pour ceux qui ont connu cette époque, elle se confond avec leur jeunesse et ils entretiennent parfois la flamme comme d’autres font le succès de la « tournée des yé-yé »…Quant aux jeunes générations, elles peuvent naturellement être fascinées par un passé plus ou moins mythifié, comme nous étions nous-même fascinés par nos aînés de Jeune Nation ou les grands anciens du Parti Populaire Français ou des Camelots du 6 février 1934.Qu’Ordre Nouveau en soit le support n’a rien d’étonnant puisqu’il était le mouvement nationaliste le plus important des années 70 et que son action avait connu un fort retentissement médiatique.Ce qui a fédéré « l’extrême droite » de l’époque, c’était l’anticommunisme. Cela suffisait-il à susciter une doctrine alternative au système d’alors ?La plupart des militants étaient révoltés contre la société, mais également intégrés dans leur génération ; ils n’étaient pas tombés d’une autre planète. L’engagement par simple « anti-communisme » est souvent l’alibi de ceux qui veulent minimiser leur action de l’époque.Il y avait de nombreux autres moyens que le militantisme à l’extrême droite pour lutter contre le seul communisme. La première affiche d’Ordre Nouveau était « Face au Régime, face au marxisme, pour un Ordre Nouveau », ce qui est loin d’une simple lutte contre les Rouges.Certes, « l’Ordre Nouveau » était une notion vague et la « doctrine alternative » n’a jamais été très développée. Quant au système d’alors, c’était le même que celui d’aujourd’hui, il s’est simplement renforcé. Il est d’ailleurs lui-même une sorte de communisme, les formes d’oppression sont simplement plus subtiles.À contrario, l’extrême droite, à l’instar de l’extrême gauche, a donné naissance à un indéniable vivier de futurs talents. Était-ce là le destin d’Ordre Nouveau ? Servir de pépinière plutôt que de sections d’assaut ?Est-ce le mouvement qui donne du talent à ses adhérents ou ceux-ci qui apportent leurs talents au mouvement ? C’est l’éternel problème de la poule et de l’œuf. En réalité il y a une interaction et le militantisme est extrêmement formateur comme le relevait déjà Henry Charbonneau dans ses Mémoires de Porthos.On y côtoie une ménagerie diverse allant du gorille au singe savant, du videur de boîte au normalien, on apprend à rédiger, prendre la parole, arbitrer des conflits, jouer les imbéciles en certaines circonstances, tenter de passer pour intelligent dans d’autres, monter des coups avec une caisse vide, recruter…Recruter, c’est persuader un individu de payer une cotisation qui permettra d’imprimer du matériel qu’il sera chargé de propager à ses frais avec comme seule perspective personnelle un séjour au poste de police ou à l’hôpital. Bref, quand on est devenu un bon militant, on est armé pour la vie, mieux qu’en acquérant 3 UV de plus dans son cursus universitaire.Quant aux sections d’assaut, il ne faut pas tomber dans le mépris affiché par quelques intellos pour de gros bras présumés microcéphales. D’abord, on peut être à la fois costaud, courageux, intelligent et cultivé. Je vous concède que l’espèce est rare, plus rare d’ailleurs que celle de ceux qui n’ont aucune de ces qualités. Mais, bien souvent, il vaut mieux disposer de quelques solides gaillards que d’évanescents exégètes de la pensée d’Oswald Spengler.Cela ne sert à rien de réfléchir dans une cave si l’absence de force vous interdit d’en sortir. Comme le dit un chant : « L’homme des troupes d’assaut trace le chemin de la liberté. »¢Ordre Nouveau, présenté par Alain Renault, Éditions Déterna, collection « Documents pour l’Histoire », dirigée par Philippe Randa, 460 pages, 35 euros.

« La plupart de nos militants étaient révoltés contre la société, mais également intégrés dans leur génération ; ils n’étaient pas tombés d’une autre planète… »À l’heure où l’actuel Premier ministre Jean-Marc Ayrault, entend engager la dissolution de plusieurs groupes dit « d’extrême-droite » sans qu’on sache encore s’il s’agit d’un simple effet d’annonce légalement impossible à tenir, il est intéressant de rappeler le précédent de la dissolution d’Ordre Nouveau… il y a quarante ans ce mois-ci !Ancien dirigeant d’Ordre Nouveau, Alain Renault a présenté la réédition d’un ouvrage collectif, introuvable pendant des décennies, résumant l’histoire et les positions de ce mouvement pas vraiment comme les autres. Souvenirs et remise en perspective… (voir aussi l’article du Gaulois « Ordre Nouveau au Palais des Sports en 1971, par Marc Noé »)Quarante ans après sa dissolution, le mouvement Ordre Nouveau exerce toujours la même fascination. Nostalgie ? Ou effet de look sacrément efficace ?La nostalgie est très « tendance », c’est même un marché… Il est bien certain que pour ceux qui ont connu cette époque, elle se confond avec leur jeunesse et ils entretiennent parfois la flamme comme d’autres font le succès de la « tournée des yé-yé »…Quant aux jeunes générations, elles peuvent naturellement être fascinées par un passé plus ou moins mythifié, comme nous étions nous-même fascinés par nos aînés de Jeune Nation ou les grands anciens du Parti Populaire Français ou des Camelots du 6 février 1934.Qu’Ordre Nouveau en soit le support n’a rien d’étonnant puisqu’il était le mouvement nationaliste le plus important des années 70 et que son action avait connu un fort retentissement médiatique.Ce qui a fédéré « l’extrême droite » de l’époque, c’était l’anticommunisme. Cela suffisait-il à susciter une doctrine alternative au système d’alors ?La plupart des militants étaient révoltés contre la société, mais également intégrés dans leur génération ; ils n’étaient pas tombés d’une autre planète. L’engagement par simple « anti-communisme » est souvent l’alibi de ceux qui veulent minimiser leur action de l’époque.Il y avait de nombreux autres moyens que le militantisme à l’extrême droite pour lutter contre le seul communisme. La première affiche d’Ordre Nouveau était « Face au Régime, face au marxisme, pour un Ordre Nouveau », ce qui est loin d’une simple lutte contre les Rouges.Certes, « l’Ordre Nouveau » était une notion vague et la « doctrine alternative » n’a jamais été très développée. Quant au système d’alors, c’était le même que celui d’aujourd’hui, il s’est simplement renforcé. Il est d’ailleurs lui-même une sorte de communisme, les formes d’oppression sont simplement plus subtiles.À contrario, l’extrême droite, à l’instar de l’extrême gauche, a donné naissance à un indéniable vivier de futurs talents. Était-ce là le destin d’Ordre Nouveau ? Servir de pépinière plutôt que de sections d’assaut ?Est-ce le mouvement qui donne du talent à ses adhérents ou ceux-ci qui apportent leurs talents au mouvement ? C’est l’éternel problème de la poule et de l’œuf. En réalité il y a une interaction et le militantisme est extrêmement formateur comme le relevait déjà Henry Charbonneau dans ses Mémoires de Porthos.On y côtoie une ménagerie diverse allant du gorille au singe savant, du videur de boîte au normalien, on apprend à rédiger, prendre la parole, arbitrer des conflits, jouer les imbéciles en certaines circonstances, tenter de passer pour intelligent dans d’autres, monter des coups avec une caisse vide, recruter…Recruter, c’est persuader un individu de payer une cotisation qui permettra d’imprimer du matériel qu’il sera chargé de propager à ses frais avec comme seule perspective personnelle un séjour au poste de police ou à l’hôpital. Bref, quand on est devenu un bon militant, on est armé pour la vie, mieux qu’en acquérant 3 UV de plus dans son cursus universitaire.Quant aux sections d’assaut, il ne faut pas tomber dans le mépris affiché par quelques intellos pour de gros bras présumés microcéphales. D’abord, on peut être à la fois costaud, courageux, intelligent et cultivé. Je vous concède que l’espèce est rare, plus rare d’ailleurs que celle de ceux qui n’ont aucune de ces qualités. Mais, bien souvent, il vaut mieux disposer de quelques solides gaillards que d’évanescents exégètes de la pensée d’Oswald Spengler.Cela ne sert à rien de réfléchir dans une cave si l’absence de force vous interdit d’en sortir. Comme le dit un chant : « L’homme des troupes d’assaut trace le chemin de la liberté. »¢Ordre Nouveau, présenté par Alain Renault, Éditions Déterna, collection « Documents pour l’Histoire », dirigée par Philippe Randa, 460 pages, 35 euros. -

Ordre Nouveau au Palais des Sports en 1971, par Marc Noé

Ordre Nouveau: une génération de jeunes fiers de leurs Aînés En souvenir des Camarades morts, blessés ou estropiés et pour servir d'exemple aux jeunes d’aujourd’hui. Il y a 40 ans, le ministre de l’Intérieur prononçait la dissolution d’Ordre Nouveau (le 28/06/73).

Aux élections municipales de 1971 à Paris, Ordre Nouveau présente ses listes. Pour clore la campagne, un grand meeting est prévu le 9 mars au Palais des Sports de la Porte de Versailles. Tous les mouvements gauchistes ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils s’y opposeraient par la force, Ligue communiste de Krivine en tête. Et on sait ce que cela veut dire.Par précaution donc, la veille, le Service d’Ordre d’O.N. prend possession des lieux : 500 «Casques Noirs» articulés en 10 sections, dont deux groupes de choc de 50, les «voltigeurs», se positionnent alors aux abords et dans la salle, sous le commandement de Christian Lefèvre… un ancien Para d’Algérie à qui les gauchistes ont récemment cassé les deux bras au sortir d’une réunion, rue du Renard. Le lendemain, au moment du meeting, les effectifs auront doublé par l’afflux de volontaires.Le soir du 9 mars, dès l’ouverture du meeting, les incidents sont d’une extrême violence. Au sortir de Mai 68, le climat est toujours clairement à la guerre civile. (voir aussi l’article du Gaulois « Ordre Nouveau, d’Alain Renault »)Il est environ 19h30. Une Compagnie de CRS chargée de barrer l’accès d’une avenue vient d’être littéralement «éclatée» et submergée par une première vague de plusieurs centaines de gauchistes casqués et bien équipés : barres de fer, boucliers, cocktails Molotov, acide, boulons, pavés, grenades de fortune… la routine, quoi !

Ces gauchistes-là ne sont pas des fillettes... Côté O.N., tout aussi équipé, casque noir à Croix Celtique sur la tête, ça chante… ça hurle même: «Les Lansquenets», «La rue appartient», «Les Dragons de Noailles»… On se croirait revenu aux batailles d’autrefois ! Phalange contre phalange, le bal est maintenant ouvert.

La fête va commencer: les longues perches prennent position. Après être passée sur le ventre de la Cie de CRS, la vague gauchiste poursuit son élan et fonce vers le Palais des Sports. Là, la 1ère ligne du S.O. d’O.N., qui occupe les marches de l’entrée, reçoit le choc, abaisse brusquement ses longues perches «à la japonaise» et la stoppe net. Profitant du désordre et de la confusion, les deux «groupes de choc», les «voltigeurs à barres courtes», sortent alors de derrière la ligne et taillent dans le vif la cohue gauchiste qui reflue sous les coups. Quelques moments de répit sont ainsi gagnés.

Ouverture du bal: les "Casques Noirs" en ligne. Pas pour longtemps car, peu après 21h, le gros des forces gauchistes -nous disions "les Bolches"- déboule par le boulevard Lefebvre et se joint aux restes de la 1ère vague. Ils sont maintenant près de 4 000 ! Tout le monde s’attend à un choc énorme… qui a lieu très rapidement.Les gauchistes se ruent sur La 1ère ligne d’O.N. qui est sauvagement assaillie mais qui résiste en bon ordre pendant que les «voltigeurs» font le ménage sur les flancs. Très vite, c’est une mêlée indescriptible : vacarme, hurlements, explosions de cocktails, fumées aveuglantes et étouffantes, débuts d’incendies… la fête bat son plein.

Les "voltigeurs" à barres courtes: trouvez "Le Gaulois"

et vous pourrez revenir en deuxième semainePuis, brusquement, des renforts importants de CRS interviennent et prennent les gauchistes à revers. Qui a donné l’ordre ?... 42 ans après, on ne sait toujours pas. S’agit-il de l’initiative personnelle d’un Officier voulant venger la Cie «éclatée» ?... Mystère.Toujours est-il que la bataille rangée devient générale. Le S.O. d’O.N. lance alors toutes ses réserves dans la mêlée et seule la ligne de «longues perches» reste sur les marches de l’entrée, continuant d’en verrouiller l’accès. Partout ce n’est plus que pagaille et désordre. Les lignes gauchistes sont enfoncées. Les nôtres et celles des CRS se confondent. Pour ne pas se retrouver isolés, on voit même des «Casques Noirs» charger avec les CRS et des CRS se mêler aux lignes nationalistes.

Les CRS chargent, mais les gauchistes ne reculent pas facilement... Les médias feront leurs choux blancs avec toutes les images prises lors de ces sanglants affrontements.En tout cas, l’affaire tourne à la curée : les gauchistes sont cul-par-dessus-tête et leurs débris poursuivis jusque dans les couloirs du métro par les CRS et les «Casques Noirs»… ce qui donne lieu à de joyeux règlements de compte. Mais les pertes sont sévères pour tout le monde.

Ce gauchiste-là va passer un sale moment avant d'être remis aux CRS... Néanmoins, le meeting a été tenu comme prévu et les milliers de sympathisants venus écouter les orateurs sont demeurés en sécurité dans la salle. Là est l’essentiel. Les «bolches», eux, sont écrasés et en déroute !Encore une belle page qu’il faut faire connaître aux plus jeunes !... Ils vont en avoir besoin.Les gauchistes de l’époque se battaient dur et, 42 ans après ce qui ne fut qu'un épisode, idées politiques mises à part, on peut saluer le courage de beaucoup d’entre eux. Ils ne venaient pas chialer sur leur sort… pas comme les «anti-fa» d’aujourd’hui. -

[Vidéo] Lorsque notre démocratie devient une maison de redressement

Une révolution culturelle est en marche qui est en train de transformer notre démocratie en maison de redressement des vivants et des morts" : le gender est un vrai bouleversement, mais cette apocalypse n’annonce rien, ne prépare rien, sinon la volonté d’ignorer la nature quoi qu’il en coûte.